双能CT评价乙型病毒性肝炎肝硬化患者血流动力学及肝储备功能的价值

【摘要】目的 探讨双能CT扫描测定肝脏各时相碘基值评估慢性乙型病毒性肝炎肝硬化患者的血流动力学和肝储备功能的临床应用,分析其诊断价值。方法 回顾性分析2023年1月至12月期间在珠海市第五人民医院就诊的乙肝肝硬化患者和无肝硬化的肝指标正常人群的临床资料,分为肝硬化组(36例)和正常组(32例),根据Child-Turcotte-Pugh(CTP)分期法将肝硬化组患者分为A组(18例)、B组(10例)及C组(8例)。所有研究对象均行双能CT肝脏常规平扫和增强扫描检查,使用双能CT图像软件合成处理碘基图。比较正常组和肝硬化组研究对象动脉期和门静脉期触达点时间;比较正常组及A、B、C组研究对象动脉期碘浓度值(Ia)、静脉期碘浓度值(Ip)、肝动脉碘分数(ATF)及门静脉碘浓度(PVIC)。结果 在注射对比剂之后,正常组和肝硬化组研究对象动脉期和门静脉期触发点时间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);与正常组研究对象比,A、B、C组患者的Ia、AIF均依次升高,Ip、PVIC均依次降低;且B、C组患者的Ia均高于正常组和A组;B、C组患者的Ip均低于正常组,C组低于B组;A、B、C组患者的AIF均高于正常组,B、C组均高于A组,C组高于B组;A、B、C组患者PVIC均低于正常组,且B、C组均低于A组,C组低于B组(均P<0.05)。结论 乙型病毒性肝炎肝硬化患者肝脏血流动力学存在明显改变,双能CT能够监测肝动脉、肝静脉时期碘浓度,可以反映肝硬化患者肝脏血流动力学改变和肝储备功能变化。

【关键词】乙型病毒性肝炎 ; 肝硬化 ; 双能CT ; 血流动力学 ; 肝储备功能

【中图分类号】R445.3 ; R575.2 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.18.0129.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.18.042

慢性乙型病毒性肝炎(简称乙肝)是由乙型肝炎病毒入侵机体后诱发的、以肝脏炎症病变为主要特征的一种疾病,患者早期症状不典型,但若不予以及时有效的抗病毒治疗,随着病情进展,患者肝脏会出现肝细胞变性坏死,纤维组织增生,最终导致肝硬化。肝组织穿刺活检是诊断肝硬化的金标准,但属于有创检查,对人体有一定的损伤,且不可重复检查,不适合长期随访和治疗效果评估[1]。因此需探寻更为简单、有效的检测方法。双能CT通过收集基于高能级和低能级的不同光子光谱的两次吸收所测量的组织特征信息来识别物质组成,基于这种不同能级下的组织衰减系数,其可以实现物质定量分析,具有潜在的临床应用前景[2]。双能CT通过量化碘含量有助于识别炎症情况下的内脏病变情况,对不同时期肝实质的碘含量进行量化评定,可以反映肝脏的摄碘能力,从而间接评估肝功能和评价肝脏血流动力学,动态监测肝硬化病理进程[3]。国内关于双能CT的应用依旧处于研究阶段,双能CT在乙型肝炎肝硬化方面的临床应用报道较少。基于此,本研究通过双能CT扫描测定肝脏各时相碘基值,以此探讨肝硬化不同时期血流动力学和肝储备功能的变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2023年1月至12月期间在珠海市第五人民医院就诊的乙肝肝硬化患者和无肝硬化的肝指标正常人群的临床资料,分为肝硬化组(36例)和正常组(32例)。正常组中男性18例,女性14例;年龄25~65岁,平均(48.54±11.32)岁。肝硬化组患者中男性20例,女性16例;年龄25~70岁,平均(51.37±13.44)岁。两组研究对象一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。肝硬化患者纳入标准:⑴符合《肝硬化诊治指南》 [4]中肝硬化的相关诊断标准;⑵慢性乙型肝炎病毒感染6个月以上;⑶图像噪声较少,图像质量较好,无其他伪影。对照组纳入标准:⑴肝脏结构及功能正常,无慢性肝病史;⑵无肝炎病毒感染史;⑶图像噪声较少,图像质量较好,无其他伪影。排除标准:⑴存在肝肿瘤或其他肝脏占位性病变;⑵有门静脉血栓或者癌栓;⑶脾脏切除或存在占位性病变;⑷无法耐受造影剂。本研究经珠海市第五人民医院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法 ⑴在进行CT扫描前根据Child-Turcotte-Pugh(CTP)分期法[5]评估肝硬化患者的病情情况,将其肝功能分为3个等级:A期(5~6分)为肝功能良好,预后较好;B期(7~9分)为肝功能部分损害,预后较好;C期(10~15分)为肝功能极差,预后较差。其中A期患者纳入A组,共18例;B期患者纳入B组,共10例;C期患者纳入C组,共8例。⑵使用X射线计算机体层摄影设备[佳能医疗系统(中国)有限公司,型号:Aquilion PRIME TSX-303A]对所有研究对象进行检查。患者禁食8 h,排空大小便,随后对患者进行常规平扫和增强扫描(动脉期、门静脉期、延迟期)。扫描范围为隔顶至脐部上方。行增强扫描时,经肘前静脉对患者注射碘佛醇注射液[江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字H20067896,规格:50 mL∶16 g(I)],注射速率:3.5 mL/s、剂量:1.2 mL/kg体质量。增强扫描参数:A球管电压为100 kVp,电流为240 mAs;B球管电压为140 kVp,电流为200 mAs,调节动态曝光剂量CARE Dose 4D,转速0.5 s/圈,螺距0.6∶1,准直器宽度32 mm×0.6 mm。注射对比剂后,达到第1个监测触发点为腹腔干层面的腹主动脉,约20 s,CT阈值为160 Hu,延迟10 s左右,行肝动脉期扫描,再过40 s行肝门静脉期扫描,延迟期采集时间为注射对比剂后5 min。扫描完成后,对肝动脉期、肝静脉期、延迟期的扫描数据分别重新建立单能图像,加权处理过后合成图像。⑶图像处理与分析:在Syngo MMWP图像软件上对图像数据进行处理,通过双能“Liver VNC”程序合成图像,分别在5个肝叶各取1个特定大小的感兴趣区域(ROI),并记录各个ROI范围的碘浓度值,最后测定出肝脏碘浓度平均值为全肝平均碘浓度。主要记录肝脏各个时期的动脉期碘浓度值(Ia)和静脉期碘浓度值(Ip)、并根据以上结果计算出肝动脉碘分数(AIF)和门静脉血流碘含量(PVIC),AIF=Ia/Ip,PVIC=Ip-Ia。

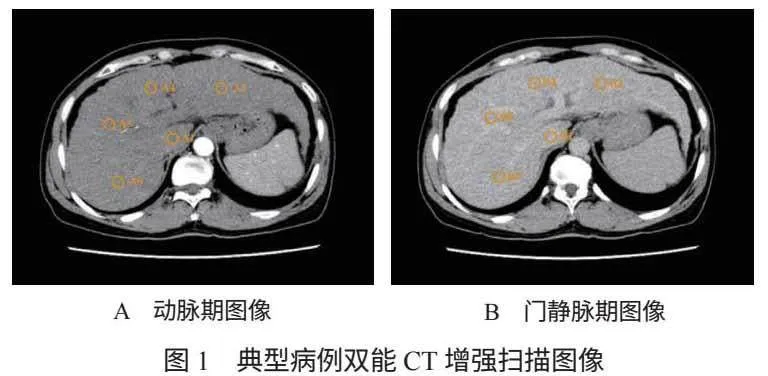

1.3 观察指标 ⑴比较正常组研究对象和肝硬化组患者动脉期和门静脉期触发点时间,从注射造影剂之后开始计算;⑵比较正常组和不同肝硬化CTP分期患者的双能CT碘参数,包括Ia、Ip、AIF、PVIC。⑶分析典型肝硬化患者的影像学图片。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件分析数据,计量资料首先采用S-W法检验符合正态分布,以( x ±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析,多组之间两两比较采用LSD-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

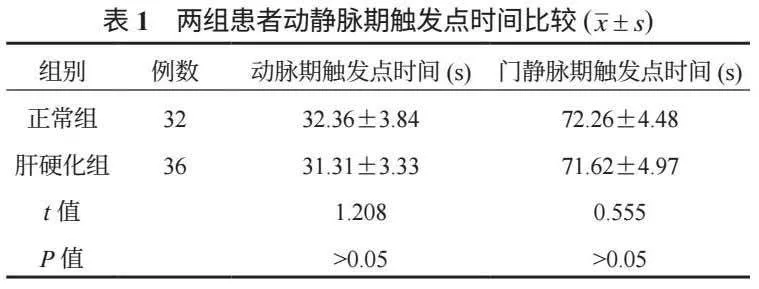

2.1 两组患者动脉期和门静脉期触发点时间比较 在注射对比剂之后,两组研究对象动脉期和门静脉期触发点时间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

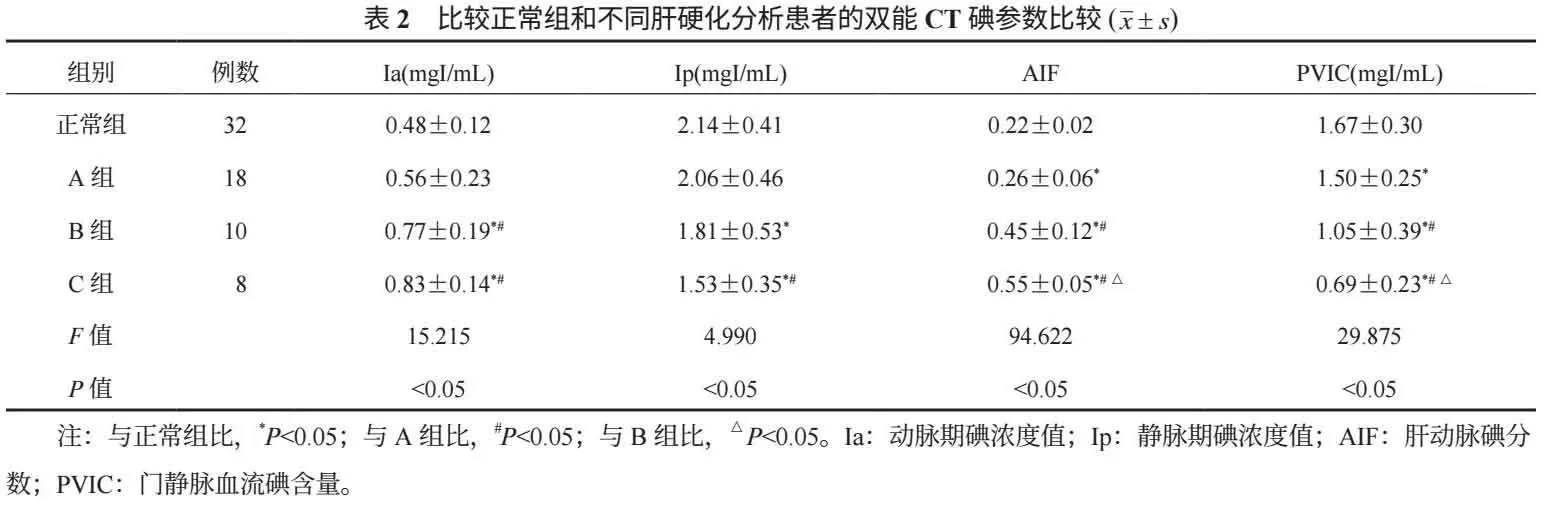

2.2 比较正常组和不同肝硬化分级患者的双能CT碘参数比较 与正常组研究对象比,A、B、C组患者的Ia、AIF均依次升高,Ip、PVIC均依次降低;且B、C组患者的Ia均高于正常组和A组;B、C组患者的Ip均低于正常组,C组低于B组;A、B、C组患者的AIF均高于正常组,B、C组均高于A组,C组高于B组;A、B、C组患者PVIC均低于正常组,且B、C组均低于A组,C组低于B组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3 典型病例分析 某患者:男性,43岁,乙肝病程1年,因腹胀、黑便半个月入院,临床诊断为Child-Pugh B期肝硬化。行双能CT检查,各期都可见肝右叶边缘锐利,为肝硬化中晚期表现。肝动脉期肝脏区域密度较正常患者均匀降低,呈血供减少表现,见图1-A;门静脉期门静脉主干扩张(>1.3 cm),可见肝门附近血管周围“轨道样”低密度带,提示淋巴淤滞,局部血管可见异常灌注强化,提示肝脏局部血流重新分配,见图1-B。

3 讨论

肝硬化是常见的慢性肝病,病毒感染如乙型肝炎病毒感染是常见的病因,早期患者肝脏代偿功能基本正常,没有典型症状,随着病情进展,患者会出现肝损害和门静脉高压,甚至可引起癌变,因此早期诊断有利于及时治疗和改善预后。肝硬化发生时会有门静脉高压和门静脉回流障碍等病理现象产生,因此通过监测肝动脉和门静脉的血流动力学,可以发现肝脏的储备功能的变化,从而指导治疗[6]。彩色多普勒超声能直接测量肝内较大血管的血流速率,但不能直接测量肝实质血流灌注量;而传统肝脏CT灌注扫描患者需接受较大的辐射剂量,且所用算法繁琐,血流灌注参数的可重复性差,因此需探寻更简单有效的方法[7]。

双能CT辐射剂量低、扫描迅速,所用对比剂的主要成分为碘,该方法综合应用两套探测器系统和两套X射线球管系统,能瞬时高低能量切换扫描获得高低两组扫描数据。在扫描时,造影剂内的碘和人体组织内的水在不同能量X线下的衰减系数差异较大,可实现碘、水两种物质分离,扫描合成后得到的碘基图可以精确地测量出不同时期肝脏部位的碘含量,通过检测肝脏的摄碘能力间接反映肝脏血流动力学变化,从而评估肝储备功能[8]。本研究中,肝硬化组患者在注射对比剂之后的动脉期和门静脉期触发点时间均短于正常组,但差异均无统计学意义,这表明正常人群与肝硬化患者扫描触发点检测时间点比较基本一致。

肝脏具有双重供血系统,包括肝静脉和门静脉。肝脏肝动脉期先由肝动脉供血,故测量的肝动脉期Ia主要反映肝动脉血流量。肝脏门静脉期则由门静脉供血为主,肝动脉仍有供血,因此测定的门静脉期Ip由肝动脉和门静脉血流碘含量决定。AIF为肝动脉期碘浓度与门静脉期碘浓度比值,反映的是肝动脉血供在全肝血供中的占比。PVIC是门静脉期碘浓度减去肝动脉期碘浓度所得的值,可反映门静脉血供情况。当肝硬化时,门静脉血管结构受到破坏,发生扭曲和减少,门静脉回流障碍,产生门静脉高压,导致门静脉血流灌注有所降低,而由于肝脏具有双重血供系统,肝动脉血流灌注会代偿性增加,即肝动脉的缓冲效应,因此反映门静脉血流的PVIC值会降低,肝动脉血流的Ia值会增加[9]。Ip是由肝动脉和门静脉血流共同决定的,因此,当肝动脉代偿性血流增加尚且能够缓冲门静脉血流降低时,Ip值变化不大,随着病情进展,肝动脉代偿性血流增加无法弥补门静脉血流降低量时,则Ip值有所降低,门静脉血流逐渐降低,肝动脉血流逐渐增加,反映肝动脉血供占比的AIF值也逐渐升高[10]。本研究中,与正常组比,A、B、C组患者的Ia、AIF均依次升高,Ip、PVIC均依次降低;且B、C组患者的Ia均高于正常组和A组;B、C组患者的Ip均低于正常组,C组低于B组;A、B、C组患者的AIF均高于正常组,B、C组均高于A组,C组高于B组;A、B、C组患者PVIC均低于正常组,且B、C组均低于A组,C组低于B组,这表明肝硬化患者肝脏血流动力学存在明显改变,且随着CTP分期的增加,患者的Ia、AIF越高,Ip、PVIC越低。

综上,肝硬化患者肝脏血流动力学存在明显改变,双能CT能够监测肝动脉、肝静脉时期碘浓度,以反映肝硬化患者肝脏血流动力学改变和肝储备功能变化,指导临床诊断和治疗,值得临床推广应用。

参考文献

魏海云, 周舟. 肝硬化患者肝脏双能CT碘图定量参数与肝脏储备功能的关系[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2023, 37(1): 93-96.

常旭, 郭兴. 双能量CT碘图的临床应用[J]. 实用放射学杂志, 2019, 35(10): 1691-1694.

刘桐池. 双能CT定量评估肝硬化的研究进展[J]. 影像诊断与介入放射学, 2022, 31(5): 370-376.

中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南[J]. 实用肝脏病杂志, 2019, 22(6): 770-786.

陈健, 钱建清, 徐晓丹, 等. Child-Turcotte-Pugh评分差值对肝硬化患者短期预后的预测价值[J]. 国际消化病杂志, 2019, 39(3): 198-201.

金良红, 李兴杰, 关红博, 等. 双能量CT碘定量结合动态对比增强MRI评估肝硬化患者肝脏血流动力学和肝功能临床价值研究[J]. 实用肝脏病杂志, 2019, 22(5): 712-715.

刘沛瑶. 双能量CT评价肝硬化血流动力学与肝储备功能的临床应用研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古医科大学, 2020.

李真真, 耿云平, 尤国庆, 等. 双能量CT碘定量参数评估肝硬化患者肝脏血流灌注及肝功能的价值[J]. 中国实用医刊, 2021, 48(17): 17-20.

唐润辉, 王成林, 邓乾华, 等. 双能CT碘定量法评价肝硬化血流动力学改变与肝功能储备CTP评分相关性[J]. 中国CT和MRI杂志, 2015, 13(3): 52-55, 59.

高玲玲. 双能量CT增强扫描评价肝硬化肝脏微循环灌注的价值[J]. 影像研究与医学应用, 2023, 7(19): 42-44.

作者简介:兰莹,大学本科,医师,研究方向:放射影像诊断乙型肝炎肝硬化。