显微夹闭术与介入栓塞术治疗颅内动脉瘤的对比研究

【摘要】目的 探讨显微夹闭术与介入栓塞术治疗颅内动脉瘤患者的疗效,以及对其血清学指标水平、神经功能及预后情况的影响。方法 选取2021年1月至2023年10月珠海市中西医结合医院收治的61例颅内动脉瘤患者,按照随机数字表法分为对照组(30例,采用显微夹闭术治疗)和研究组(31例,采用介入栓塞术治疗)。两组患者均于术后随访3个月。比较两组患者围术期指标,术后1个月格拉斯哥预后量表(GOS)评分,术前及术后1个月改良Rankin量表(mRS)评分、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分及血清单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、髓鞘碱性蛋白(MBP)、缺血修饰白蛋白(IMA)水平,以及术后随访期间并发症发生及预后恢复情况。结果 研究组患者术中出血量少于对照组,住院时间短于对照组(均P<0.05);两组患者手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);与术前比,术后1个月两组患者mRS评分、NIHSS评分均降低,且研究组均低于对照组(均P<0.05),两组患者术后1个月GOS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);与术前比,术后1个月两组患者血清MCP-1、MBP及IMA水平均降低,且研究组均低于对照组(均P<0.05);两组患者术后随访期间并发症总发生率及预后恢复情况比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 显微夹闭术与介入栓塞术两种术式治疗颅内动脉瘤手术时间与预后恢复情况相仿,但与显微夹闭术比,介入栓塞术可有效减轻患者神经功能损伤,减少术中出血量,并能够减轻炎症反应,改善脑缺血,促进神经功能恢复。

【关键词】颅内动脉瘤 ; 显微夹闭 ; 介入栓塞 ; 神经功能 ; 炎症反应

【中图分类号】R743 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.18.0067.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.18.022

颅内动脉瘤指脑动脉壁的异常膨出部分,是引起自发性蛛网膜下腔出血的常见原因。目前,临床治疗颅内动脉瘤以手术治疗为主要手段。介入栓塞术是利用弹簧圈填塞动脉瘤腔,避免血管瘤持续扩大导致血管壁薄弱最终破裂出血。介入栓塞术作为一种微创术式无需进行开颅治疗,创伤较小且术后恢复较快,但无法彻底根治,疾病后期仍需开颅治疗[1]。显微夹闭术是颅内动脉瘤的重要治疗手段,能够有效夹闭动脉瘤,并保持载瘤动脉通畅。但显微夹闭术存在一定的技术风险,可能出现夹闭不牢靠、脱落、再次出血等情况,甚至部分患者会出现排异反应[2]。两种术式各具优劣,而哪种术式临床应用效果及患者预后恢复更佳,仍旧是临床关注的重点。基于此,本研究旨在对比研究显微夹闭术与介入栓塞术治疗颅内动脉瘤患者的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年1月至2023年10月珠海市中西医结合医院收治的61例颅内动脉瘤患者,按照随机数字表法分为对照组(30例)和研究组(31例)。对照组患者中男性12例,女性18例;年龄42~71岁,平均(56.40±5.63)岁;瘤体侧边:左侧19例,右侧11例;瘤体直径3~7 cm,平均(4.66±1.24)cm。研究组患者中男性10例,女性21例;年龄40~72岁,平均(55.11±5.10)岁;瘤体侧边:左侧17例,右侧14例;瘤体直径3~6 cm,平均(4.47±1.14)cm。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间有可比性。纳入标准:⑴符合《颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(2013)》 [3]中颅内动脉瘤的诊断标准;⑵经影像学确诊为颅内动脉瘤;⑶Hunt-Hess分级[4]≤Ⅲ级。排除标准:⑴凝血功能异常;⑵术前6个月内有脑梗死或心肌梗死手术史;⑶术前存在视听和语言功能障碍;⑷脑动/静脉畸形;⑸身体情况较差,不能耐受手术治疗。本研究经珠海市中西医结合医院医学伦理委员会审核批准,且患者及家属均已签署知情同意书。

1.2 手术方法 对照组患者行显微夹闭术治疗,患者行全身麻醉并气管插管,手术体位为侧卧位,侧裂入路并逐层分离组织,于手术显微镜(Carl Zeiss Meditec AG,国械注进20192060418,型号:KINEVO 900)下沿外侧裂静脉经蛛网膜剪开,并分离侧裂池、鞍上池、颈动脉池,使动脉瘤得以暴露,分离动脉瘤颈后以动脉瘤夹对其进行夹闭,并注意止血,完成后以注射用盐酸罂粟碱(国药集团国瑞药业有限公司,国药准字H20052490,规格:30 mg/支)对脑池进行冲洗,常规放置引流管后关颅,并于2 d后拔除引流管。患者术后行常规治疗,包括抗感染、降低颅内压等,并于术后静脉滴注尼莫地平注射液(辽宁亿帆药业有限公司,国药准字H20243542,规格:50 mL∶10 mg/支)10 mg/次,2次/d,持续10 d。

研究组患者行介入栓塞术,患者行全身麻醉并气管插管,经右股动脉处实施穿刺,引入造影导管于动脉瘤载瘤血管,以医用血管造影X射线系统(飞利浦医疗系统荷兰有限公司,国械注进20143065289,型号:UNIQ FD20)明确动脉瘤具体情况,包括瘤体直径、形态、位置等,并根据瘤体情况选取合适弹簧圈,而后全身肝素化,经导引导管将弹簧圈微导管送入动脉瘤腔,若患者存在宽颈动脉瘤则可行支架或球囊进行辅助填塞,完毕后再次进行数字减影血管造影判断填塞效果,至瘤体不显影后移除导管,并行加压包扎,对穿刺点进行压迫止血。术后常规治疗方法同对照组,所有患者均术后随访3个月。

1.3 观察指标 ⑴围术期指标。分别记录两组患者手术时间、术中出血量及住院时间。⑵神经功能评分。分别于术前、术后1个月,采用改良Rankin量表(mRS) [5]评估患者神经功能恢复情况,总分6分,分值越高代表神经功能恢复越差;采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS) [6]评估患者神经功能损伤情况,总分42分,分值越高代表神经功能损伤越重;术后1个月采用格拉斯哥预后量表(GOS)[7]评估患者预后恢复情况,总分5分,分值越高代表患者预后恢复越好。⑶血清学指标水平。分别于术前、术后1个月,采集患者空腹静脉血5 mL,以3 000 r/min,离心10 min分离上层血清,采用酶联免疫吸附法检测患者血清单核细胞趋化蛋白(MCP)-1、髓鞘碱性蛋白(MBP)、缺血修饰白蛋白(IMA)水平。⑷并发症发生及预后恢复情况。记录患者术后随访过程中癫痫、脑积水、脑梗死、颅内感染、脑血管痉挛等并发症发生情况,并发症总发生率为各项并发症发生率之和;于术后3个月采用GOS评分评估患者预后恢复情况,总分5分,GOS评分<4分为恢复不良,GOS评分≥4分为恢复良好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布且方差齐,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内手术前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

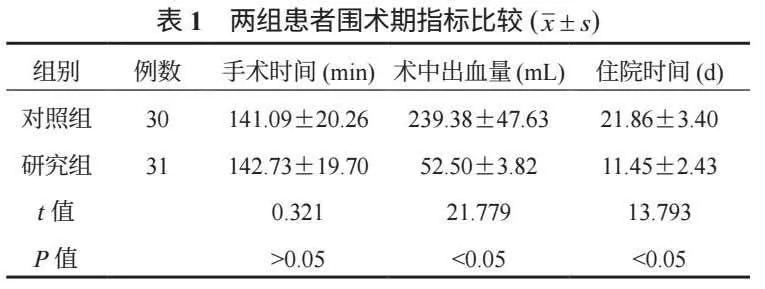

2.1 两组患者围术期指标比较 研究组患者术中出血量少于对照组,住院时间短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者手术时间经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

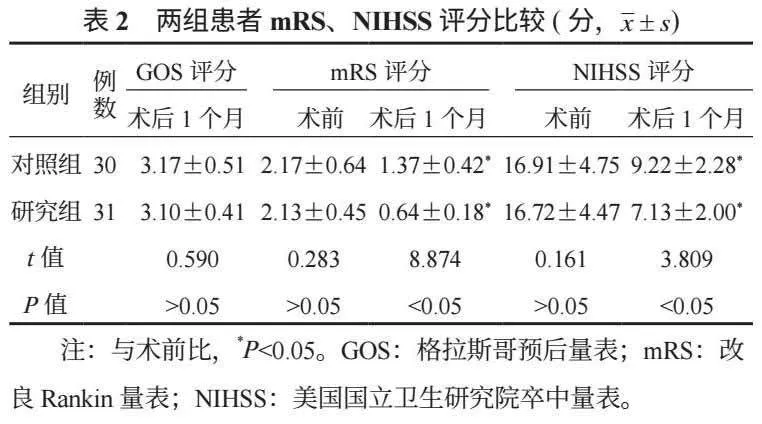

2.2 两组患者mRS、NIHSS评分比较 与术前比,术后1个月两组患者mRS、NIHSS评分均降低,且研究组均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者术后1个月GOS评分经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

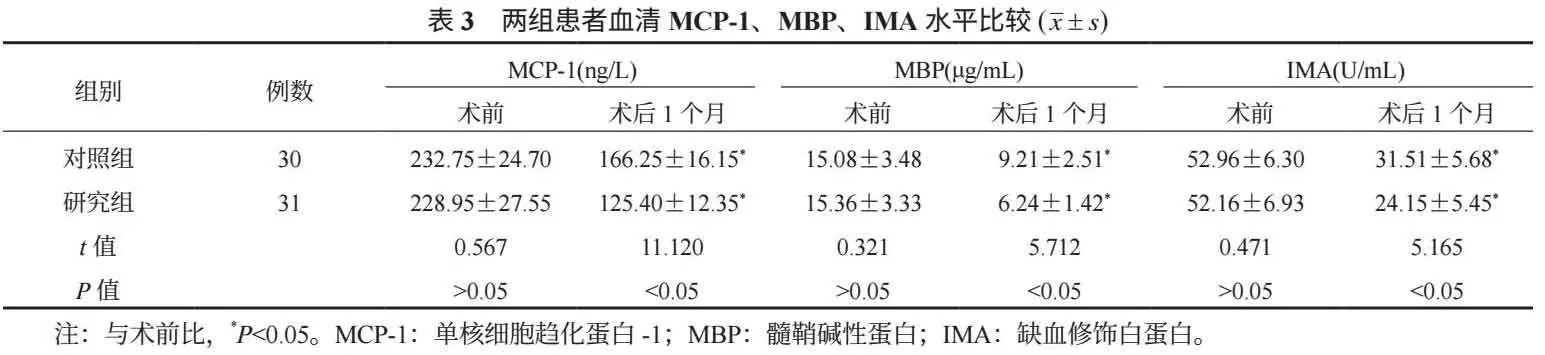

2.3 两组患者血清MCP-1、MBP、IMA水平比较 与术前比,术后1个月两组患者血清MCP-1、MBP、IMA水平均降低,且研究组均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

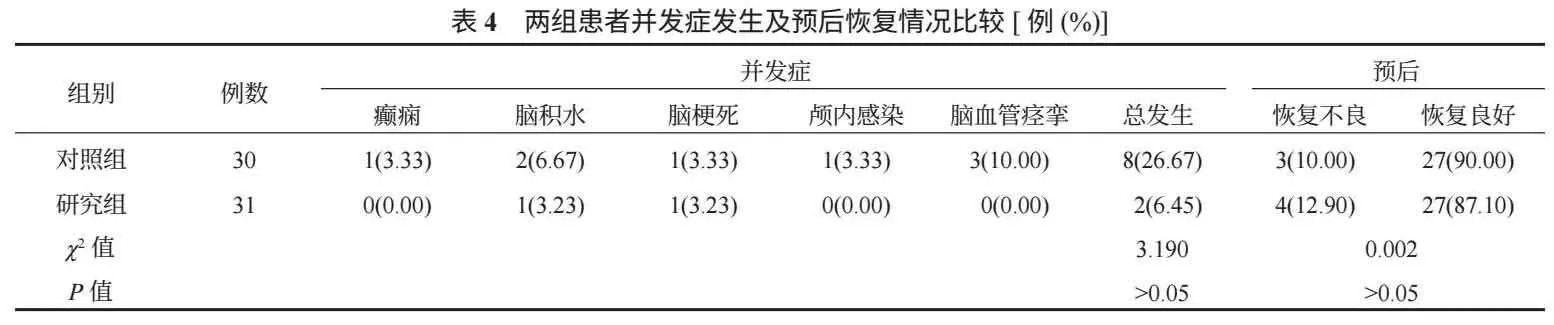

2.4 两组患者并发症发生及预后恢复情况比较 两组患者术后随访期间并发症总发生率及预后恢复情况经比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表4。

3 讨论

颅内动脉瘤是由于血流长期冲击血管的薄弱部位而形成的凸起鼓包,并非肿瘤,只是因其形态类似“瘤”而得名,手术治疗是颅内动脉瘤的首要治疗方式。显微夹闭术旨在阻断动脉瘤血液供应,其优点在于可完全夹闭颅内动脉瘤,但作为开颅手术创伤较大,且并发症发生风险较高[8]。介入栓塞术主要通过微导管将弹簧圈放入动脉瘤囊内,以消除动脉瘤囊内血流,避免动脉瘤破裂出血,其作为微创术式能够有效减轻手术创伤,促进患者恢复,且早期治疗可以有效预防动脉瘤破裂,降低死亡率[9]。

本研究中,研究组患者术中出血量少于对照组,住院时间短于对照组;与术前比,术后1个月研究组患者mRS、NIHSS评分均低于对照组,这提示介入栓塞术可有效减少术中出血量,缩短术后恢复时间,并可促进神经功能恢复,改善神经功能损伤。分析其原因为,显微夹闭术在手术过程中需开颅剥离脑组织,可能对脑实质和动脉瘤周围正常脑组织造成损伤,影响术后神经功能恢复;而介入栓塞术作为一种微创术式,无需开颅,有效避免开颅所致的脑损伤,因此,在术后神经功能恢复方面的表现更佳[10]。

血清MCP-1是人体内关键的炎症细胞因子,参与了脑损伤的发展过程,其表达水平反映了脑损伤的程度;血清MBP是中枢神经系统髓鞘的主要蛋白质,当中枢神经系统受损时,MBP被大量释放,其表达水平也随之升高;血清IMA是临床上一种新的缺血标志物,其表达水平升高则代表局部脑组织存在缺血低氧现象。本研究结果显示,与术前比,术后1个月两组患者血清MCP-1、MBP、IMA水平均降低,且研究组均低于对照组,这提示介入栓塞术治疗颅内动脉瘤可有效减轻中枢神经损伤,并能减轻炎症反应,改善脑组织缺血状况。分析其原因可能为,介入栓塞术于血管腔内完成,可有效减少对中枢神经与脑血管的影响,且不会引起剧烈炎症反应,并可减轻血管痉挛引发的缺血症状,有利于术后恢复。另外,本研究中,两组患者术后随访期间并发症总发生率及预后恢复情况经比较,差异均无统计学意义,这提示介入栓塞术和显微夹闭术治疗颅内动脉瘤,安全性和预后情况均良好。

综上,显微夹闭术与介入栓塞术两种术式治疗颅内动脉瘤手术时间与预后相当,但介入栓塞术可有效减少出血量,减轻中枢神经损伤,并可减轻炎症反应,改善脑缺血,促进神经功能恢复,安全性良好。但临床实际应用时需综合考虑患者个体情况,实施个体化治疗。

参考文献

徐耀端, 刘海川, 白鹏. 血管内介入栓塞和显微夹闭术对颅内动脉瘤患者血清MBP、IMA及TNF-α水平的影响[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2022, 25(3): 324-328.

胡出, 侯智, 刘谊, 等. 动脉瘤介入栓塞术与显微外科夹闭术治疗Hunt-HessⅠ~Ⅲ级破裂动脉瘤的疗效比较[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2023, 26(12): 1500-1505.

中华医学会神经外科学分会神经介入学组. 颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(2013)[J]. 中华医学杂志, 2013, 93(39): 3093-3103.

王欢, 王莹. 动脉瘤性蛛网膜下隙出血病人Hcy与Hunt-Hess分级相关性及护理干预对病人Hcy的影响[J]. 护理研究, 2020, 34(6): 1112-1114.

霍健, 范家权, 顾磊, 等. 不同手术治疗基底节区高血压脑出血临床疗效及对mRS评分的影响[J]. 川北医学院学报, 2022, 37(1): 99-102.

杨杨,陈珍.颅内外血管搭桥手术对颅内动脉瘤患者的有效性及患者NIHSS评分的影响[J].中华保健医学杂志, 2019, 21(4): 383-385.

赵岳峰. 颅内动脉瘤介入栓塞术治疗高分级动脉瘤性蛛网膜下腔出血的疗效及对GOS评分、免疫球蛋白的影响[J]. 检验医学与临床, 2021, 18(1): 125-127.

李雄飞, 胡伟, 周明安, 等. 血管内介入栓塞术与显微外科动脉瘤夹闭术治疗颅内动脉瘤破裂的疗效对比研究[J].中西医结合心脑血管病杂志, 2020, 18(17): 2909-2912.

李景庆, 杜艳玲, 孙东辉, 等. 早期不同时机行神经介入栓塞治疗老年颅内动脉瘤破裂疗效及对神经功能的影响[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(10): 2329-2332.

罗来兵, 陈光贵, 叶沛, 等. 血管介入栓塞术和显微外科夹闭术对颅内动脉瘤的临床疗效及血清MCP-1水平的影响[J]. 医学综述, 2020, 26(17): 3527-3531, 3536.

宁彧, 蔡宏伟. 显微夹闭术与介入栓塞术对颅内动脉瘤患者术中脑氧代谢及预后的影响[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2022, 49(6): 23-28.

作者简介:林晓鸿,大学本科,主治医师,研究方向:神经介入。