李渔小说中“水”意象的叙事空间

【导读】从“水”意象的叙事空间这一角度研究李渔的小说,有利于分析作品的独创性和作者的思想旨归。作品中,“水”意象与现实、社会伦理紧密联系,发挥着阻隔空间、将空间一分为二的作用。同时,它标示着尊卑、伦理关系,具有引导人重归正常秩序的作用。最后,它还能够展现儒家文化的精髓,劝诫人们积极向上。这种以“水”意象为切入点的研究方法,能够为小说创作分析提供新思路。

“水”意象自始至终存在于我国叙事及抒情文学作品中,是表情达意的重要元素。“水”意象在李渔小说中营造了一种新的“逾墙”模式,并在私密空间内设置了对称的开放空间,“水”在作品中作为阻隔,调整了叙事空间的平衡关系。李渔小说用“水”意象指代社会伦理关系的失常,标示着他对社会回归正常的期待。“水”意象展示了儒家文化的传承和个人成长的旨归。李渔的小说多创作于江南一带,江南的水域文化是构成小说地域特色的重要因素,而李渔小说又通过“水”来求新求奇,因此,对李渔小说中“水”意象叙事空间的研究具有重要意义。

一、平衡整体空间画面

李渔将自己的园林美学思想渗入作品中,利用园林中“水”的设计暗,喻叙述中的越界行为,营造画面平衡的美感。

(一)从“逾墙”转向“涉水”

李渔是一位求新求奇的作家,在创作取材和小说结构上,都展示出与以往作品不同的新特点。这种特点可在由“逾墙”到“涉水”的转向中看到。李渔结合自身的造园经验,将“逾墙”改为更合理、新颖的“涉水”。《合影楼》中珍生与玉娟本是一家,不得已一家拆做两家,二人私下对彼此产生兴趣,无奈代表封建制度的家长成为坚实的“围墙”。珍生思念心切,涉过池水,从一重空间向另一重空间逾越。这种方式虽与传统的幽会方式不同,但推进了情节发展,促使男女之间的关系发生转变。

“逾墙”一词在《诗经》中首次提出,“将仲子兮,无逾我墙,无折我树桑,岂敢爱之?畏我诸兄”。在这里“逾墙”只是反复手法的媒介,还并未成为叙事中的重要条件。“水”意象一般作为自然景观被运用。“水”真正进入家门宅院,是在明清文人兴起造园风气后。明中期造园禁令废除,私家园林得以恢复并发展。李渔的小说创作中,水横贯于院内,原有的空间便产生了两侧之分,空间内的景物互相渗透。石墙高且窄,水域低且宽,两个空间之中,墙仿佛一斧将二者相隔,而水却因其特性,在区分两个空间的同时与双方交融,模糊了边界感。不仅如此,与坚硬的石墙相比,水的流动性更强,李渔敏锐地抓住了这一点,利用水的特性,置幽会的双方于两地,用“涉水”的方式到达相会目的,既新奇又符合事物特性。相较于“逾墙”,“涉水”的隐私性更强,也更符合明清宅院之中的园林景观设置,贴近当时的生活情况。

(二)从私密走向公开

明清小说中,园林一般与宅院组合出现,园林在整体上包含在宅院之中,但在局部方位上又与宅院的住宅范围有明显的空间区分。宅院作为日常居住和社交的场所,具有一定私密性,园林景观则不同于宅院,主要用于观赏品味,具有一定公开性。在以往,这种园林的公开空间一般体现为复杂的假山石与各种纷繁的景观,“苏州环秀山庄的假山中有石室,在山洞中有石桌石凳”,人们往往需要穿过曲折的幽林山洞才能达到目的地,不仅可以遮挡行踪,也可以获得更多相处的时间。《警世通言》中描写了张浩游西都一园林,察觉有人,“过太湖石畔、芍药栏边,见一垂鬓女子,年方十五,携一小青衣,倚栏而立”。张浩虽然察觉亭下有人,但需绕过宿香亭、太湖石、芍药栏,这也让张浩与莺莺独处有了隐蔽性。

在李渔的小说中,这种亭台假山不再具有曲径通幽的隐蔽性,而是修建得十分高大,设置一人物于其上,使他处于园林环境中,以此来敷衍故事。与造园实践不同,其小说中使私人园林具有公开性的是“水”。《合影楼》一宅分为两院,唯有一池水分割不开,珍生与玉娟便通过水影互相印证。珍生“涉水”而来,促进了二人的情感发展,加快故事进程。珍生虽为宗亲,也受到“凡系内亲,勿进内室。本衙止别男妇,不问亲疏,各宜体谅。”的限制,不得擅入。这一池水将两家在物理上联通起来,成为珍生越过“围墙”的重要通道。正是这条水的流动沟通了管屠两家,营造了私密园林中的公开性,使私密与公开在小说的空间设置上达到平衡。

二、构筑原始伦理空间

李渔的小说利用“水”指代尊卑地位,反映社会关系亟需整肃的现象。我国古代社会中,男性的地位普遍高于女性,但随着商品经济的发展,社会关系失衡,伦理关系逐渐失常。这是李渔关注的部分。

(一)指代尊卑地位

“水”一般作为故事的现实依托,增加文本的可信度与画面感。李渔强调“多方胜水”,他敏锐意识到空间错落的美感,这种空间关系也被他运用到小说中。同一空间内“水”的地势较低,相对方则处在一个较高的位置上,这种高低空间也喻示着双方的尊卑关系。

“男尊女卑”是封建社会默认的两性关系,冯梦龙在《蒋兴哥重会珍珠衫》中描绘了三对夫妇。他们的结合与分离都是丈夫主导的,女性地位在作品中大多居于男子之下,但随着商品经济的发展,明清小说中也有一些以女性为主导的作品出现。《夺锦楼》中钱小江和边氏就是一对势均力敌的夫妻,邻里说媒时以母亲边氏为重,冷落了父亲钱小江。《夏宜楼》第一回中,瞿吉人居高,娴娴居低,婢女们在水中更低,这三方位置的设置体现出瞿吉人的地位最高,娴娴次之,婢女们又次之。“水”是诱引女子“失身”的重要条件,她们下水的活动把自己框定在水中,其他人无意或是有意观瞻,都在行为上把握了主动权,而婢女们由于无所蔽体,只能被动地被人“观赏”。《夏宜楼》用这种空间的高低关系标明了一行人的尊卑。李渔在作品中运用“水”的固有特性,塑造了同一空间中的高下双方,以此来昭示尊卑关系,反映现实而又不露痕迹。

(二)规正社会风气

李渔在小说中展现出规正社会风气的创作意图。晚明时期,消费存在着两方面变化,“一方面,消费时尚的普及化和大众化……另一方面,消费文化下移”,俭朴守礼的风气逐渐被奢靡僭越的风气所取代。李渔在《合影楼》中规劝世人:“我今日这回小说,总是要使齐家之人,知道防微杜渐,非但不可露形,亦且不可露影,不是阐风情,又替才子佳人辟出一条相思路也。”明代出版业发达,人们可以在私密的领域进行“纯阅读”,有能力的商贾成为文学作品的主要购买方,文学的笔触也会随之下移。正如《红楼梦》中贾母对当时才子佳人小说的评价:“只一见了一个清俊的男人,不管是亲是友,便想起终身大事来,父母也忘了,书礼也忘了,鬼不成鬼,贼不成贼,那一点儿是佳人?” 这时就亟需劝惩果报类作品出现。李渔在《闲情偶寄》凡例中指出:“然近日人情喜读闲书,畏听庄论。有心劝世者,正告则不足,旁引曲譬则有余。” 他期待用创作“归正风俗”“警惕人心”,希望用大众喜闻乐见的方式来矫正畸形思想。《夏宜楼》从反面角度写瞿吉人有意霸占娴娴小姐和十数名婢女,“当初刻意求亲,也就为此,不是单羡牡丹,置水面荷花于不问也”对女子做出规劝,并在文末教导:“可见做妇人的,不但有人之处露不得身体,就是空房冷室之中,邃阁幽居之内,那‘袒裼裸裎’四个字,也断然是用不着的。”

《合影楼》中,珍生、玉娟两人猜忌对方变心,全然不顾过往情分;《夏宜楼》中瞿吉人瞒着娴娴小姐与婢女们“偷腥”,行差踏错。李渔在小说中运用反讽手法归正社会家庭伦理关系,使社会风气自求上达。

三、指代儒家文化空间

李渔深受儒家“中庸”思想的影响。在他的园林设计和文学创作中,时常用“水”来维持作品的平衡。儒家文化的内涵不仅反映在文化思想上,也反映在造物实践的原则上。

(一)传承儒家中庸旨归

李渔在《闲情偶寄》中明言:“人之不能无屋,犹体之不能无衣。衣贵夏凉冬燠,房舍亦然。”应按照四时和谐穿衣,“夫房舍与人,欲其相称……使一丈之山,缀以二尺三尺之树;一寸之马,跨以似米似粟之人,称乎?不称乎?”他把作画的理论引入园林建设中,“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣”。“中庸”即折中致和,不偏不倚。这种儒家思想渗透到明清文人的造园实践中,就转为“简朴”“适宜”。“简朴”指因地制宜,不铺张浪费,根据地方的地势走向构筑亭台水榭,李渔强调“宜简不宜繁,宜自然不宜雕斫”。

李渔园林思想中的“中庸”便是依靠“水”来完成的。《鬼输钱活人还赌债》中,竺生与庆生外出游玩,路过一个园林,被其景色吸引,认为此园林比近几日游的名山还有趣。在这里,李渔对园林设置的视觉设计就以“水”入手,到“桥”再到“假山”,最后畅览整个园林。在竺生、庆生这两个“门外客”的眼中,园林的好风光纵有高强阻隔,但墙上方有“假山高耸”,下方有“野水一泓”,这种园林设计理念与李渔的实践经验是分不开的。正是儒家中庸思想的渗入,才形成了文本中这种相互对称,相互抵消的设计。

(二)助力角色境界超脱

李渔在小说中运用“水”来昭示某种不确定的因素和风险。“水”不仅能带来祖先福泽,也会引发灾难。

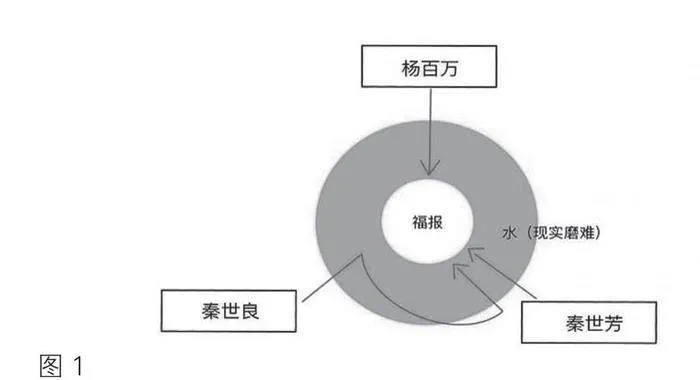

《无声戏》第九回讲述了一个三举子赴试,唯有过河问梦的一人中举的小故事。在格雷玛斯的角色模式中,故事中的“解梦道人”充当了“助手”的角色,而“河”则充当“对头”的角色,三位举子中,只有及时渡过“河”指代的困难,才能得偿所愿。《失千金福因祸至》更是在正邪对立的基础上展现福祸相依的本质,“水”则作为难以逾越的现实和心理障碍出现。秦世良买绸缎去做海上生意,但不幸空手而归。秦世芳代秦世良出海时,获得了朝鲜驸马的回报。李渔想借此故事劝导人们一心向善,广积阴陟。小说中有三个主要角色:杨百万战胜了“水”之磨难后,不仅获得了千金家财,更获得了“相面之术”;秦世良虽有吉人天相,但因畏惧“水”之磨难,引发了一系列倒霉事;秦世芳面相轻贱,但懂得福祸相依的道理,最终名利双收。(如图1)

图1

小说中的“水”比喻难以逾越的现实障碍,杨百万和秦世芳都以此获得了财富,“水”的无常是李渔写小说时考虑的重要因素。对于秦世良来说,“水”是自己一鼓作气,再而衰的心理障碍,最终这份财富需要与他人合作。在此,“水”象征着危险与磨难,只有顺利渡过的人才能获得成功,它是促使角色自我超越的重要一环。

“水”意象自始至终存在于我国叙事文体中,它既是小说中的现实空间为小说起到平衡空间画面的作用,又能指代作者创作的意蕴。物体在不同的文化领域内具有特定的意象。对李渔小说中“水”意象的研究,有利于理解明清小说中的江南地域文化。

参考文献

[1] 诗经[M]. 郑州:河南人民出版社,2020.

[2] 计成. 园冶图说[M]. 济南:山东画报出版社,2003.

[3] 冯梦龙. 警世通言[M]. 长沙:岳麓书社,2019.

[4] 李渔. 十二楼[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2017.

[5] 高露露. 晚明消费文化与社会风气研究的回顾[J]. 长江文明,2021(2).

[6] 曹雪芹. 红楼梦[M]. 北京:人民文学出版社,2012.

[7] 李渔. 闲情偶寄[M]. 北京:中华书局,2014.

[8] 杨伯峻. 论语译注[M]. 北京:中华书局,2006.