古汉语中道德概念的空间隐喻探究

【导读】道德是人类社会发展进步的永恒话题。以概念隐喻为理论框架,以古汉语中道德概念的空间隐喻表达及其示例为语料,分析基于意象图式构建的道德概念语言表征,探究其生成理据及认知基础。

隐喻是构建和理解抽象概念的重要认知工具。情感态度、宗教观念、社会结构和道德观念等抽象概念的构建与理解都离不开隐喻。道德观念是人类社会永恒的主题,关系到社会的稳定团结与和谐发展。自古以来,我国就是一个尚德的国家。儒家认为仁、义、礼、智、信等道德观念不仅关系到个人修身,还是影响治国平天下的重要因素。道家认为道德修养是个人修养的重要内容,是得道与否的关键,同时还与个人的健康、寿命等息息相关。构建抽象的道德概念离不开隐喻,也依赖于人们的具身经验和社会文化经历。

目前,有关道德概念的空间隐喻研究主要集中于英语语言范畴下的道德概念。学者们以概念隐喻为理论框架,基于身体经验范畴,就道德与非道德的概念化隐喻开展研究。国内有关道德概念的空间隐喻研究呈现以下特点:(1)用心理实验法对道德的空间隐喻进行研究;(2)以特定时期的著作为例,就其中的道德隐喻进行实例分析;(3)就汉英中道德概念的空间隐喻为语料,探究其认知理据。这些研究从心理认知语言学的角度,为道德概念的空间隐喻解读提供了不同视角,但研究较为分散,缺乏对汉语,特别是古汉语中的道德概念空间隐喻的系统性研究。

古代汉语与现代汉语一脉相承,是我国传统优秀文化的重要载体,是现代汉语发展的基石。研究古汉语中道德概念的空间隐喻,有助于我们了解我国传统道德观念的认知基础,认识具身认知在传统道德观构建中所起到的重要作用,有助于中华优秀传统文化的传承与传播。

一、古汉语中道德概念的空间隐喻

道德概念中的空间隐喻以空间概念为源域,映射道德概念这一目标域。人们身处空间之中,对身体及环境的认识构成了认知的基础。自1987年Lakoff和Johnson引入意象-图式理论(Image-schema theory)后,这一理论成为认知语言学中的支柱概念,许多学者都把这一理论作为分析思想及语言本质的有效工具。意象图式理论由具身认知理论发展而来,强调身体经验在认知能力发展中起到的重要作用。在语言上,它们被视为是构建隐喻思维和抽象认知的概念基石。认知语义学的一个重要观点认为人们的知识不是静止的、命题式的,而是基于不同范式的认知互动,身体行为以及物体操作,并由它们塑造完成。这些范式即意象图式,是一些相对简单的,经常出现在我们日常体验生活中的结构:如CONTAINER(容器),PATHS(通道),LINK (联结),FORCE (力量),BALANCE(平衡),以及各种不同的方向和关系:UP-DOWN (上-下),FRONT-BACK (前-后),PART-WHOLE (部分-整体),CENTER-PERIPHERY(中心-边缘)。基于身体感知和环境认识的意象图式隐喻,决定了概念隐喻的层级,是最根本的意义。

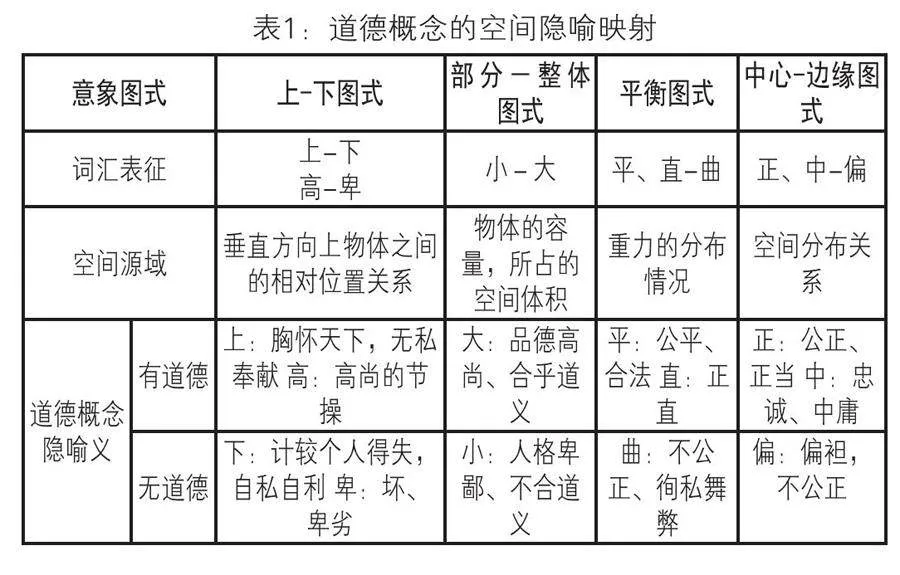

古代汉语中道德概念的构建主要是基于以下意象图式:上-下图式(UP-DOWN),部分-整体图式(PART-WHOLE),平衡图式(BALANCE),和中心-边缘图式(CENTER-PERIPHERY)。本文以概念隐喻为理论框架,以《古汉语辞典》中道德概念的空间隐喻表达及其示例为语料,分析基于意象图式构建的道德概念语言表征,探究其生成理据及认知基础

(一)上-下图式

情感与垂直关系之间存在自动联结。人们在作出判断时,会自觉认为处于视觉上位的事物具有积极意义,而处于视觉下位的事物意义消极。在古代汉语的道德概念范畴中,“上”隐喻道德高尚,胸怀天下,不计较个人利益的优秀品质;而“下”隐喻注重个人得失,过分关注道德外在表现的品质。如下列3例所示:

(1)君子上达,小人下达。(《论语·宪问》)

释义:君子通达仁义,小人追求名利。“上达”指“通达仁义,懂大道理”;“下达”指获得财利,满足个人私欲。

(2)上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。(《老子》)

释义:“上德”之人指直道而行的人,朴实无华,是真正有德的人;而“下德”之人指有意而为之,特意彰显自己的德行,实际上是无德之人。

(3)故上贤禄天下,次贤禄一国,下贤禄田邑。(《荀子·正论》)

释义:上等的贤人能造福天下,次一等的贤人造福一国,而下等贤人造福他所在之城。

综上所述,在古代汉语中上、下这对方位词隐喻道德修养的高低层次,“上”主要隐喻胸怀天下的理想道德修养境界,而“下”主要隐喻脱离理想,关注个人得失的狭隘道德修养境界。

在古代汉语中,除了“上”和“下”这对垂直位置的反义词外,“高”与“卑”是另一对表征上-下(UP-DOWN)图式的词汇。

在道德概念范畴,“高”多隐喻高尚的节操,而“卑”多隐喻卑劣的品质。如例(4)、例(5)所示:

(4)高节死义,此士之千里也。(《吕氏春秋·知士》)

释义:节气高尚,为正义而献身的人就是士中的千里马。“高节”指高尚的节气。

(5)激贪止竞,永垂高躅。(《晋书·隐逸传》)

释义:遏止贪婪竞逐之念,永远流传下高尚的行迹。“高躅”指高尚的行迹。

在以上两句话中,“高”均隐喻高尚的品德,类似的表达还有“高行”“高义”“高明”等。在古代汉语中“卑”是“高”的反义词,在空间概念范畴意为“低”,当隐喻道德概念时,大多情况下意思与“高”相反,隐喻奸诈狡猾,品行卑劣。如例(6)所示:

(6)彭祖为人巧佞卑谄。 (《史记·五宗世家》)

释义:彭祖为人机巧奸诈,阿谀奉承。

除表示品质的卑劣,“卑”在古代汉语中还多指身份的卑微与低贱, 如“卑下”“卑辞”等。

在古代汉语中上-下意象图式(UP-DOWN),由“上-下”和“高-低”两种位置关系表征。总体而言,代表视觉上位的“上”与“高”隐喻积极的道德概念,而与视觉下位相关联的“下”与“卑”隐喻消极的道德概念。不过,二者的隐喻意义仍存在细微差异。“上-下”隐喻道德修养的高低层次,而“高-卑”隐喻的是道德修养存在与否,其中,“下”隐喻未达到理想状态的道德水平,而“卑”则隐喻道德败坏。

(二)部分-整体图式

在古代汉语中部分-整体意象图式(PART-WHOLE)主要是通过“小”和“大”来表征。在道德概念范畴,“大”隐喻道德高尚,如例(7)、例(8)所示,而“小”则隐喻道德低下,如例(9)、例(10)所示:

(7)夫唯大雅,卓尔不群,河间献王近之矣。(《汉书·景十三王传赞》)

释义:道德高尚,学识渊博的人,谦虚谨慎,不骄不躁。“大雅”指才德高尚。

(8)天人同道,大人与天合德。《论衡·谴告》)

释义:人与自然的和谐统一。品德高尚的人与天道契合,能够实现天人合一。“大人”指品德高尚之人。

类似的例子还有“大道”“大行”“大言”及“大义”等,其中的“大”均指符合道义。而“小”的隐喻义则相反。

(9)君子坦荡荡,小人长戚戚。(《论语·述而》)

释义:君子心胸开阔,思想上坦率洁净,而小人欲念太多,心理负担重。“小人”指人格卑鄙,见识短浅的人。

(10)彼所小言,尽人毒也。(《庄子·列御寇》)

释义:指那些花言巧语,不合大道的言论,全是毒害人的。“小言”指不合道义的言论。

(三)平衡图式

古代汉语中平衡图式(BALANCE)主要是通过“平”“直”来表征。在空间概念范畴,“平”表示平坦,“直”表示笔直,不弯曲。

在道德概念范畴,“平”“直”映射有道德,通常凸显公正、合法的意思。如下列3例所示:

(11)法平,则吏无奸。(《商君书·靳令》)

释义:如果法律公正,那么官吏就无法做出不公正的行为。“平”隐喻法律公正。

(12)楚之有直躬,其父窃羊,而谒之吏。(《韩非子》)

释义:楚国有一个躬行正道的人,他的父亲偷了别人家的羊而他将这件事禀告给了荆王。“直”隐喻为人正直。

(13)左将军公孙禄、司隶鲍宣皆外有直项之名,内实騃不晓政事。(《汉书·息夫躬传》)

bS/+HfkOGXUER4lW7DlfMxK6l1uz613FWT8WDEKjsNI=释义:左将军公孙禄和司隶鲍宣在外界都享有正直的名声,但实际上他们并不了解政务。“直项”的意思是颈不弯曲,形容刚强正直的性格和行为。

而“直”的反义词“曲”,在空间概念领域,表示弯曲,不平。在道德概念范畴,“曲”映射不道德,通常凸显不公正,不合规的意思。如例(14)、(15)所示:

(14)阿党,谓治狱吏以私恩曲桡相为也。(《礼记·月令》)

释义:法官或狱吏在处理案件时,因私情或私恩而歪曲法律,不公正判决或处理案件。“曲挠”的意思是枉法曲断,不公正执法的意思。

(15)杜口如今不复言,庞公为人不曲局。(《庞公》)

释义:苏轼对庞公的赞赏,称赞他不轻易发表意见,不委曲求全,不随波逐流,坚持自己的原则和立场。“曲局”的意思是枉邪不正。

(四)中心-边缘图式

古代汉语中,中心-边缘图式(CENTER-PERIPHERY)主要通过“正”“中”“偏”来表征。在空间概念范畴中,“正”表示不偏、不斜,居中;“中”表示中间、当中;“偏”的空间意义是边、侧,不居中垂直。

在道德概念范畴,“正”隐喻公正、正义。如例(16)、(17)所示:

(16)正法以齐官,平政以齐民。(《荀子·富国》)

释义:通过执行公正的法律来规范和管理官吏,通过实施公平的政令来治理和安抚百姓。“正”和“平”分别隐喻“公正”和“公平”。

(17)故删其伪辞,取正义,著于篇。(《汉书律历志》)

释义:要删除那些虚伪的言辞,选取正当的道理,将其记录在篇章中。“正”隐喻“正确”。

在道德概念范畴,“中”隐喻忠诚、中庸之道。如例(18)、(19)所示:

(18)故不能学者,遇师则不中,用心则不专。(《吕氏春秋· 诬徒》)

释义:不能好好学习的人,即使遇到了好的老师也不能够尊重和接受老师的教导,也不会专心学习。“中”隐喻忠诚,意为尊重。

(19)中庸之为德也,其至矣乎!(《论语·庸也》)

释义:中庸是一种最高德行,它能够在复杂情况下,找到最合适的平衡点,使事物得到最佳处理。这句话体现了孔子对中庸之道的高度评价。

“中庸”是儒家的一种道德标准,指做人处事要守正不偏,无过无不及。而“偏”的隐喻义与“正”“中”相反,意为“不公”。如例(20)、(21)所示:

(20)“无偏无陂,遵王之义。”(《尚书·洪范》)

释义:在处理事情时,应该公正无私,不偏袒任何一方,遵循君主的公正、公平的原则。“偏”隐喻不公正,偏颇的意思。

(21)“以险侥幸者,其求无餍,偏重必离。”(《左传·哀公十六年》)

释义:那些靠着冒险和侥幸来取得成功的人,他们的贪欲永远不会满足,而且他们往往会因为过于偏重自己的利益而忽视他人的权益,不公平处事,最终导致众叛亲离。此句中,“偏重”的意思是不公平。

基于以上分析,古代汉语中道德概念的空间隐喻映射可归纳如下:

二、道德概念空间隐喻的认知基础

大量跨文化例子证实语言映射——隐喻并不是随机的,而是受制于我们的身体。在东西方文化中,人们的具身经验有许多共通之处。如,在色彩上,“明亮”总是与积极的抽象概念相联系,而“黑暗”总是与消极的事物相联系;在垂直关系上,“上”总是与积极抽象概念相关,而“下”总是与消极抽象概念相关。这些例子说明人类的情感态度和认知判断与物理表象、身体经验紧密相关。人们的体验感知经历促成了认知的发展。

Lakoff 和 Johnson指出抽象思维并不是简单地由物理隐喻支撑起来的,而是基于物理隐喻产生的。也就是说,基于物理体验、身体经验的隐喻是抽象隐喻诞生的摇篮。隐喻赋予人们抽象思维的能力,因为隐喻把抽象概念与具体的认知体验相联系。一旦失去了这种联系,抽象概念就失去了在物理世界中的参照事物,从而无法被理解,也不能被交流。Kövecses 将隐喻划分为四个层级,依据其示意度程度,从最具示意性到最不具示意性,依次可分为意象图式(image schema),域(domain)、框架(frame)和认知空间(mental space)。他指出意象图式之所以最具示意性,是因为它们具有以下四个特征:(1)直接有意义的前概念结构;(2)高度图解化的形态;(3)连续的模拟模式;(4)内部化的结构,仅由几个部分组成。意象图式产生于人们在空间位置、感知交际和物体操作过程中的周期性身体运动经历。这些经历促成了人们的认知喜好和判断标准。本文基于意向图式的道德概念空间隐喻分析,能够展示我国古代劳动人民对空间结构的最初认识,探究空间体验对他们的情感和认知判断的影响。

古汉语中道德概念的空间隐喻主要是基于“上-下”图式、“部分-整体”图式、“平衡”图式及“中心-边缘”图式。这些图式构建了我国古代劳动人民的情感态度及道德判断。在古汉语中,这些意象图式映射到道德概念范畴,隐喻有无道德及道德水平的高低程度。与积极态度相关联的空间概念“上”“大”“平衡”及“中心”,隐喻道德水平高尚或有道德;而与消极态度相关联的空间概念“下”“小”“不平衡”及“边缘”,隐喻道德水平低下或无道德。在具体的隐喻义上,不同的空间概念隐喻的道德概念也有区别。在古汉语的道德概念领域,“上-下”图式主要表征为垂直空间中的“上-下”及“高-卑”。“高”“卑”分别映射道德高尚(有道德)和道德卑劣(不道德),而“上”“下”则分别映射道德的不同境界,“胸怀天下、无私奉献”和“看中利益、计较得失”。“部分-整体”图式主要表征为体积空间中的“小”和“大”,分别隐喻不合道义(不道德)和合乎道义(有道德)两个概念。“平衡”图式主要表征为空间概念中的水平状态,即“平”和“直”。它们映射于道德概念范畴的意义更加具体,表示公正、合法。而“平”与“直”在空间概念范畴的反义词“曲”的隐喻意义则正好相反,意为“不公正”“不合法”。“中心-边缘”图式主要表征为空间概念中的“正”“中”及“偏”。“正”的隐喻义为“公正”“正当”;“中”主要隐喻“中庸之道”,强调在履行社会责任及个人修养品德方面应追求适度、和谐和平衡;而它们的反义词“偏”主要隐喻“不公正”。

三、结语

空间体验是人类最基本的认知体验之一。在古汉语中,它映射到道德概念范畴,构建起道德概念的认知框架,赋予道德概念以现实参考,从而让道德概念得以被理解和认同。分析古汉语中道德概念的空间隐喻,为中华优秀传统文化的研究与传播提供了新的视角。

参考文献

[1] LAKOFF G, JOHNSON M. Metaphors We Live by[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2] KÖVECSES Z. Metaphor in culture:Universality and variation[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2005.

[3] YU N. The Chinese HEART in a cognitive perspective:Culture,body,and language[M]. Berlin:Mouton de Gruyter,2009.

[4] YU N. Metaphorical character of moral cognition:A comparative and decompositional analysis[J]. Metaphor and Symbol,2015(3).

[5] CAMPELL C S. Metaphors we ration by:An interpretation of practical moral reasoning[J]. Soundings:An Interdisciplinary Journal,2013(3).

[6] MEIER B P,ROBINSON M D. Why the sunny side is up:Associations between affect and vertical position[J]. Psychological Science,2004(4).

[7] 王锃,鲁忠义. 道德概念的垂直空间隐喻及其对认知的影响[J]. 心理学报,2013(5).

[8] 殷融,叶浩生. 道德概念的黑白隐喻表征及其对道德认知的影响[J]. 心理学报,2014(9).

[9] 张芳.《十三经注疏》中道德概念的空间隐喻研究[J]. 华中学术,2023(4).

[10] 贾玉娟. 道德概念的空间隐喻认知探究[J]. 哈尔滨师范大学社会科学学报,2018(1).

[11] 陈复华. 古汉语辞典[M]. 北京:商务印书馆,2013.