冲破倦怠束缚,点亮孩子眼中的世界

2024-10-18 00:00:00本刊编辑部

教育家 2024年39期

社交媒体上有个热门话题:孩子为什么总是喊累?其实大部分父母都知道答案,学业过重。孩子每天有六七门课程,放学后还有作业以及兴趣班。除了学业上的繁重以外,还有情绪上的负担。似乎就像工厂机器的运转惯性,一旦开动就无法轻易停止,于是,孩子们从早到晚高负荷运行。有一天,我们蓦然发现,孩子们的状态陷入了疲惫,眼里该有的光芒黯淡下去……

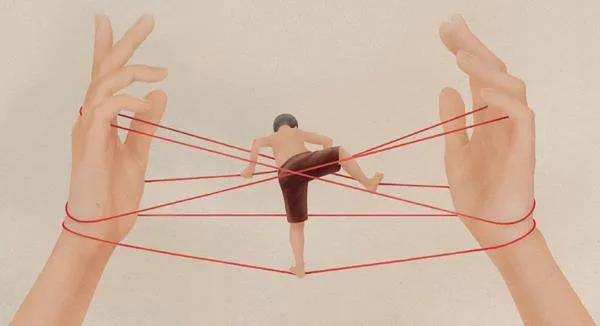

哲学家韩炳哲在《倦怠社会》一书中指出,倦怠社会的特征是“功绩社会和积极社会导致了一种过度疲劳和倦怠……无节制地追求效能提升,将导致心灵的梗阻”。在以功绩化为导向的社会中,人们追求效率最大化而疲于奔命,成就压力造成了过劳抑郁,最终陷入倦怠综合征。而当倦怠席卷到孩子们的身上,学不进去、玩不痛快、睡不踏实、浑身不得劲,就成了他们面临的真实困境。

需要明确的是,学习倦怠期的出现是正常的,但要重视那些非正常因素导致的持续倦怠,呈现出学业上、生活上的种种异样,那是孩子发出的求救信号。当孩子失去了对生活的向往、对价值的聚焦、对创造力的发挥,他们在被动的倦怠里竭尽全力或放弃自己,未来变得面孔模糊。从长远来看,其危害性在于,这种倦怠感正在越来越普遍地呈现,孩子疲于奔命,身心积攒了大量问题,于是随着年龄增长,走上了“脆皮”“空心”“厌世”道路的人就越来越多。

有人说,倦怠就像过了火的房子,除了废就是空。本该跳跃在儿童眼眸中的光芒缘何在倦怠的阴影下晦暗不明?倦怠现状中隐藏的教育观需要如何调整?怎样帮助孩子摆脱倦怠的“低电量”时刻?本期“聚焦”,我们期待切断倦怠的绳索,在复杂多变的世界中,帮孩子们找回属于自己的力量与憧憬,让本该活力满满的童年激昂起来。