设计符号学助力仰韶文化再生设计

在当前文化遗产保护与传承的国策推动下,中国传统文化的复兴成为时代发展的必然趋势。现通过设计符号学的理论框架,对仰韶文化的符号系统进行深入解析,并探索其在现代设计中的再生路径。结合符号学以及设计学的理论与实践,对仰韶文化的符号进行系统的梳理和分析。首先,对仰韶时期的图案语言进行分类和解读。其次,依据设计符号学的原则,探讨如何将这些古老符号转化为具有现代审美意识和实用功能的设计元素。最后,关注了再生设计过程中的创新与传承平衡问题,重点在于构建一个从理论到实践的完整框架,以指导仰韶文化符号在当代设计中的应用。不仅促进了对仰韶文化符号深层次理解,还通过这种跨时代的设计思考与实践,为仰韶文化的再生与活化开拓了新视野。

仰韶文化是黄河流域新石器时代的一个标志性文化。在建筑方面,仰韶文化时期聚落建筑的布局整齐有序,半坡聚落保存较完整;在绘画方面,仰韶文化的彩陶艺术最为著名。本文从设计符号学的视角出发,对仰韶文化的再生设计进行深入分析。设计符号学作为一种解读和创造文化符号的方法论,强调符号在文化传播和意义构建中的作用。再生设计是一种创新手段,分为材料再生和文化再生。

近年来提出的文化自信、文化创新等,使人们将视野转向我国本土历史文化遗产,但人们对史前文化的关注较少。通过本文,期望揭示设计符号学在仰韶文化再生设计中的应用机制,探索文化遗产与现代设计实践之间的相互作用,以及解决文化可持续与生态可持续问题。

仰韶文化概述

仰韶文化作为新石器时代黄河中游地区重要的文化,大约持续了2000年左右,其历史原因可以追溯至多个方面。

仰韶文化的产生与当时的生产力水平密切相关。同时,仰韶文化的产生受到了地域气候的影响。仰韶文化分布的地区主要是黄河中下游的干旱和半干旱地区,在这种气候条件下,旱作农业得到了发展,形成了所谓的“粟黍文化”。这种农业生产方式对于仰韶文化的形成和发展起到了重要的推动作用。

设计符号学理论模型

符号学理论

设计的内涵离不开符号的传达与演绎,索绪尔与皮尔斯是符号学的奠基者,两人分别从语言学与逻辑学两个方向对符号学进行了探究。索绪尔提出了符号的二元结构,即“能指”与“所指”。能指代表音响或图像,即物体表现的符号形式,如符号的形态、颜色、材质等,是符号的表现层。所指是符号背后的内涵,即表现层所蕴含的文化内涵,是符号的内在层。符号是能指与所指结合产生的整体,是建立在二者的对应关系上的。皮尔斯进一步从逻辑学和哲学的角度,认为符号学是由符号、对象和解释三部分组成的(如图1),它们之间相互关联、相互影响,皮尔斯的符号学思想是一种三位一体的高维思维。

现如今,符号学理论在设计中被广泛使用。朱上上、罗仕鉴学者研究了在产品设计中运用设计符号学的文物再造,深入分析了产品的文化融入;贺礼文学者运用符号学理论分析了地域文化中符号的提取与转译方式,指出符号学与地域性设计结合的可能性。综上所述,符号学的运用主要以产品设计和平面设计为主要领域,在建筑及环境学科研究中的相关案例相对较少。而现代建筑与环境的同质化、生态对立等问题愈发突出,在设计中运用符号学,将有助于建筑与环境设计的可持续发展。

综合现有研究与应用成果,符号学在设计专业存在三种主要的应用研究倾向,且相对应不同的应用类型,即索绪尔的能指与所指、皮尔斯符号学理论,以及设计符号学的语义、语构、语用、语境维度。

仰韶文化的设计符号学

本次仰韶文化再生设计研究以设计符号学为依据,从语义、语构、语用和语境四个维度分析与解读仰韶文化符号学,并通过具体的设计实践实现符号学在建筑设计中的具体应用。

房屋的大小和布局可能反映了当时的社会结构和权力关系。大型房屋通常位于聚落的核心位置,可能是公共议事场所或首领的住所,小房屋则围绕其建造。此外,建筑的装饰和细节也凸显了当时的文化和信仰。例如,一些建筑上可能刻有图案或符号,这些可能象征某种文化观念。

通过分析建筑中的符号和元素,可以揭示当时社会的价值观、信仰和观念(如图2)。

仰韶文化的设计符号学解析

一是形式语义。仰韶文化时期的建筑反映了当时社会的阶级分化和权力结构。大房子具有议事功能,成为少数部落首领商议事务、发号施令的核心建筑,最终发展为夏商周时期的宫殿建筑。这种演变过程反映了当时社会阶级分化和权力结构的演变。

二是空间语构。首先,半地穴式房屋。它是仰韶文化时期最常见的房屋形式。房屋的基坑部分在地下,地面部分用木骨架或土坯垒砌而成。其次,地上房屋。仰韶文化后期,地上房屋开始出现。地上房屋的构造与半地下式房屋基本相同,只是基坑部分不在地下。再次,干栏式房屋。干栏式房屋主要分布在仰韶文化黄河流域的东部地区。房屋建在地面上,用木柱支撑,屋顶用茅草或树皮遮盖。最后,穴居。在一些山区地区,仰韶文化时期的人们还保留着穴居的习惯。

三是建筑语用。在仰韶文化早期和中期,半地穴式房屋被广泛建造在生土之中,这种建筑形式可以保证结构紧密,不易坍塌。到了仰韶文化晚期,灶坑的位置明显前移,房址前部出现较长的烟道且多与门道相连,这种设计可能是为了更有效地排烟和保暖。此外,仰韶文化时期的建筑还可能具有社会或政治功能。

四是时期语境。仰韶文化的分布范围广泛,涵盖了今天的河南、山西、陕西、河北、甘肃等地。在这个历史背景下,仰韶文化时期的人们创造了独特的建筑形式,如半地穴式房屋和地面房屋。这些房屋大多采用土木结构,用木柱和木梁构成框架,再用草拌泥抹墙和居住面,最后经过火烧使其坚固耐用。

仰韶文化再生设计实践

设计策略

通过对仰韶文化的研究,为认识和了解中国古代文明提供了重要依据。但公众对于仰韶文化的认知并不高,这导致部分人对仰韶文化的误解和忽视。通过设计符号学的解析能够利用古老文化智慧解决当今的设计问题。

本次再生设计重构主要围绕两方面提出解决策略。

一是地形策略。陕西省渭南市处于黄河中下游地区,本次菜市场建筑设计以及周围小型景观的设计都采用能表现仰韶文化的设计。

二是再生性策略。菜市场景观以及内部材质选用可再生的环保材料,采用石笼网中装入陶罐以及一些夯土短墙的设计,菜市场顶部采用聚碳酸酯板材料。

设计实践

本次设计主要解决文化和生态两方面的问题,达到文化可持续与生态可持续。

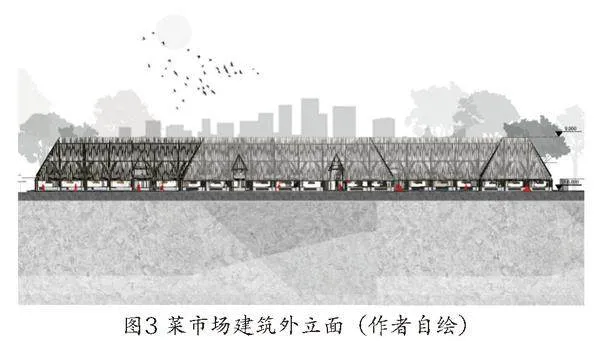

一是文化再生。本次王真菜市场景观更新设计的建筑部分是通过对仰韶文化进行提取而形成的,陕西省渭南市临渭区位于黄河中下游地区。王真菜市场的建筑借鉴了仰韶文化时期的建筑形态,整体建筑风格延续了这一传统,但在细节和材质上进行了一些改变。

王真菜市场建筑主要采用线性设计,运用钢结构搭出仰韶文化时期建筑的屋顶形态,在建筑中间穿插有小型景观,消费者在建筑内购买食品时,无论从哪个方位都可以进出建筑,可以缓解早高峰时期的部分堵塞问题(如图3)。

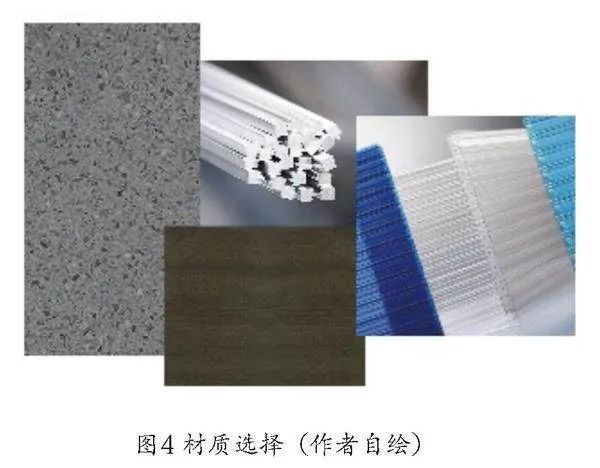

菜市场建筑由钢结构搭建而成,菜市场主要材质包括钢、再生铝、防腐木、聚碳酸酯板。考虑到环保以及成本问题,以上材料都可以回收利用,建筑外立面主体形态为线性结构,房顶为仿照仰韶文化时期的三角房顶。

二是材料再生。在上述立面分析图中可以看到,菜市场建筑顶部用到了聚碳酸酯板材质,具有良好的透光性。菜市场的内部地面主要是水磨石。王真菜市场主体建筑高九米,进入菜市场后,即使在早高峰时期也不会使得消费者有压迫感,且菜市场建筑四面透光。

在材料的选择上,本着人与自然和谐相处的理念,所有材质均选用可循环利用的材料,防腐木的颜色选择深色(如图4),菜市场内部采用色温为3000K的灯光,以营造大型市集的氛围感。

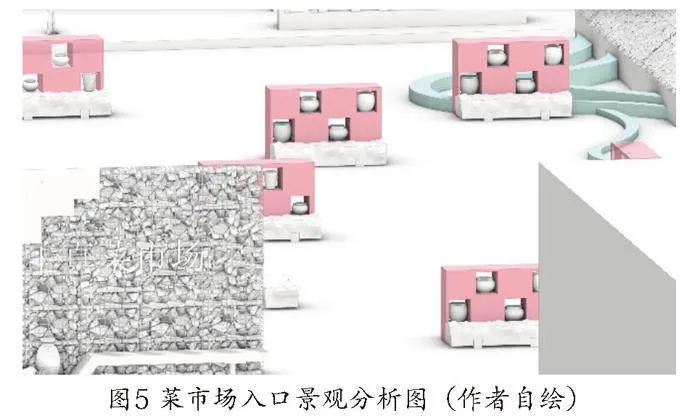

在菜市场的入口处设有可以休憩的小型景观,由高1.2米的夯土短墙以及夹胶玻璃短墙组合而成(如图5),短墙下设有休憩的凳子,将传统元素与现代元素结合,传统的元素、现代的表达,在夯土小短墙中放置瓦罐,个别玻璃短墙中设置暖光LED灯带,营造万家灯火的氛围,使菜市场建筑与小型景观形成一个生活聚落。

菜市场入口是市场与外部环境之间的重要连接点,也是顾客进入菜市场的第一接触点。入口节点的位置、布局和设计对市场的整体形象和吸引力至关重要。所以,在菜市场入口设置类似于小广场的休憩景观,在入口处采用石笼网,网中用陶片堆叠而成,将石笼网打造成菜市场主要的门头,菜市场内部的主要景观节点是顾客流动的主要通道,包括主要道路、过道和通道(如图6)。

基于设计符号学的仰韶文化再生设计,为我们提供了独特视角重新审视和解读仰韶文化的价值,以及这些遗产如何在当代社会中焕发新的生命力。通过深入研究仰韶文化的建筑符号,不仅能够理解当时社会的文化和生活方式,还能够将这些符号和元素融入现代设计,创作具有历史和文化底蕴的再生设计作品。仰韶文化的文化再生以及材料再生不仅是对历史的传承和延续,更是对文化的创新和发展。

仰韶文化的再生设计研究具有重要的实践意义和社会价值。随着社会对文化遗产保护和再利用重视程度的不断提升,通过设计符号学的视角解读和再生仰韶文化,不仅可以促进文化遗产的传承和发展,也能够为当代设计提供新的思路和方法。

(作者单位:西安工业大学)