返乡农民工群体在广东区域协调发展中的积极作用

[摘要] 在地理区位、经济基础和产业政策等不同条件的影响下,广东区域差距愈发明显。与此同时,粤东西北地区一定规模的农民工群体因珠三角地区就业受阻而选择暂时返乡。研究发现,返乡农民工群体具有生产者、消费者和传播者三重身份,将会为粤东西北地区带来物质资本、人力资本、社会资本和情感资本四项稀缺性资源,其对于粤东西北地区高质量发展以及全省区域协调发展均是不可或缺的。在返乡创业就业中,该群体能够激活四项资本的巨大潜能,有助于粤东西北地区实施乡村振兴战略,推进新型城镇化。要从政府、市场、返乡农民工群体和中介组织四个维度共同发力,发挥返乡农民工群体在乡村振兴和新型城镇化建设中的积极作用,助推广东区域协调发展。

[关键词] 返乡农民工群体 广东 区域协调发展 内在机理 治理对策

[中图分类号] F127 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2024)05-0094-11

[基金项目] 教育部人文社会科学研究一般项目:马克思资本不平衡理论视域下我国社会主要矛盾研究(21YJA710043)。

[作者简介] 曹宗平,华南师范大学经济与管理学院教授、博士生导师,华南师范大学高质量发展研究中心主任,研究方向:区域经济学、产业经济学等;曾志彪,华南师范大学经济与管理学院博士研究生,研究方向:区域经济学。

一、广东区域差距的事实特征

描述及问题的提出

迄今为止,广东地方经济总量已经连续35年位居全国第一,截至2023年底,其经济实力已经超过墨西哥、澳大利亚和韩国,在世界经济体的排名中跃升至第十二位,仅略低于俄罗斯。然而,广东内部四大区域之间的差距很大,区域发展协调性较差。尽管自1985年开始各级政府实施了一系列举措试图弥合珠三角核心区与粤东西北地区间的差距,但是实际效果却未达预期。

(一)广东区域差距的严峻现实

截至2022年底,粤东西北地区户籍人口为5931.57万人,占全省户籍总人口(10049.72万人)的比重为59.02%,常住人口占比约38.14%。粤东西北地区12个地级市土地面积占全省的比重为69.5%,将近七成①。可见,粤东西北地区的现代化进程直接影响着全省经济社会发展的整体水平。然而,时至今日,粤东西北地区与珠三角核心区的差距依然显著,从下列几组数据的对比中就能看到两大区域之间发展的鸿沟。

其一,GDP占比。2023年,珠三角核心区9个地级市GDP占全省比重超过81.24%,粤东西北地区12个地级市GDP占比不足18.76%,其中,深圳GDP总量为34606.4亿元,排名全省第一,占全省GDP总量的25.51%;广州GDP总量为30355.73亿元,位列全省第二,占全省GDP总量的22.37%;云浮GDP总量为1207.42亿元,排名全省倒数第一,占全省GDP总量的0.89%,显得微乎其微②。

其二,人均GDP。2023年,广东人均GDP约10.7万元,位列全国第七,其中,深圳和梅州保持了全省人均GDP的最高值和最低值,前者是后者的5.34倍。粤东西北地区12个地级市的人均GDP均未达到全国均值8.94万元。

其三,居民人均可支配收入。2023年,深圳和揭阳是全省人均可支配收入的最高市和最低市,前者是后者的2.98倍。粤东西北地区12个地级市均未达到3.92万元的全国均值。

其四,第一产业产值占比。2023年,梅州和深圳第一产业产值占比是全省的首位和末位,对应的数据分别为18.89%和0.07%,前者是后者的265倍。粤东西北地区12个地级市第一产业产值占比都超过全省均值4.08%。

其五,城镇化率。2023年,广东常住人口城镇化率75.42%,比全国均值66.16%高出9.26个百分点。然而,全省不同区域间常住人口城镇化水平存在较大差异,深圳城镇化率最高,达到99.79%,云浮城镇化率最低,仅为46.59%,前者是后者的2.14倍。粤东西北地区除汕头(71.15%)外的11个地级市城镇化率皆未达到全国的平均值。

事实上,除了以上几个核心指标之外,粤东西北地区在教育、医疗、交通、科技、体育等公共服务领域与珠三角地区间的差距更大。

(二)广东区域差距的深层原因

广东区域差距由来已久,为多重因素所致。总体而言,主要体现在以下几个方面。

1. 自然地理条件迥异

广东地处中国大陆最南部,全省土地总面积17.97万平方公里,海岸线长4114.3公里,地形地貌复杂多样,自然灾害多发频发。其中,珠三角平原地区作为珠江入海口,地势平坦,城市化率较高,但风暴潮灾常年发生,极易导致城市内涝,且城市热岛效应明显;粤东和粤西以平原丘陵为主,同时拥有较长的海岸线,既容易发生台风、暴雨、赤潮等严重灾害,也易于形成山体滑坡、泥石流等山区灾害;粤北以山地丘陵为主,耕地资源相对丰富,气候温暖湿润,是广东的传统产粮区(吴大放 等,2023),但山区陡峭、交通不便,山区灾害特征明显,可承载人口较少,发展条件较差,无法获得规模经济。不过,地形地貌和自然灾害并非地区发展的决定性因素。事实上,地理区位特征才是影响经济表现的关键因素(皮亚彬和陈耀,2019)。改革开放后,珠三角地区凭借毗邻港澳的先天区位优势,发挥信息交流和对外开放的专长,利用土地和劳动力的低成本比较优势,在承接港澳台制造业大规模转移的基础上,依靠“虹吸效应”不断吸引粤东西北地区众多人力资本、物质资本流入,迅速发展成为广东乃至全国经济外向型程度最高的地区。然而,在这一过程中,粤东西北地区不断流失自身发展所必需的优质生产要素,尤其是大量青壮年劳动力潮水般涌入珠三角地区务工,致使自身发展速度减慢,与珠三角地区的差距愈来愈大,也由此加剧了广东省内各区域之间发展的不平衡性。

2. 经济基础参差不齐

自然地理条件是地区发展的基础,也决定了地区的发展模式,直接影响地区的发展效率。相应地,经济条件是优化区域空间布局、推动产业结构和发展模式转型升级的重要作用力(程琳琳 等,2023)。在经济发展现状方面,从上文中的几组经济数据对比可以看出,广东省内各地区之间梯度层次落差极大,从GDP总量、人均GDP、居民人均可支配收入、产业结构到城镇化率,珠三角地区都遥遥领先。不仅如此,在经济增长动能方面,粤东西北地区的产业基础依然孱弱,产业集群多处在中低端水平,与珠三角地区相比整体竞争力不强。2023年,广东全省高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为29.4%,在各地级市中,深圳高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到58.4%,惠州为39.7%,韶关和湛江则分别为6.1%和1.2%,不难看出,珠三角地区和粤东西北地区的地级市产业发展差距非常明显。在保障经济发展的公共服务领域,全省资源空间分布同样严重失衡。珠三角地区拥有中山大学、华南理工大学、南方科技大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学等众多国内国际知名高校(曹宗平,2023),而粤东西北地区的教育资源明显匮乏。从整体看,珠三角地区的“领先发展”和粤东西北地区的“落后发展”之间的鸿沟呈现一定程度的扩大态势,“马太效应”越来越明显(王修华和赵亚雄,2023)。显然,经济发展状况、发展环境等方面的显著差异,是拉大广东区域差距的主要原因。

3. 政策实施效果未达预期

政策的推行引导地区的发展,为地区的转型提供机遇和支撑,能够有效解决各地长期面临的理论指导缺失、资金筹备困难和技术支持缺乏等难题。然而,每个地区发展都有其独特的逻辑,历经时间的打磨,直观地反映了各自的特色。不同自然地理条件、经济发展基础和历史文化底蕴的地区,对发展的诉求存在显著差异。在政策的引领下,各区域因地制宜,有的放矢,发展着力点各有侧重。比如,2010年12月,国务院正式实施《全国主体功能区规划》,通过划分不同的功能类型区,明确各类区域的功能定位和发展方向,促进整个疆域全面、协调与可持续发展。相类似的,2019年7月,广东发布了《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》,明确全省高质量加快构建珠三角核心区、沿海经济带、北部生态发展区的“一核一带一区”区域发展格局。在相关政策的指引下,即使是等量的投入,广东不同区域对于投入要素的接收、储存和转化过程存在明显差异,导致最终的产出效率相去甚远。此外,面对全省区域差距的客观事实,各级政府颁布了多项帮扶政策以期缩小地区间发展差距,比如产业布局、就业安置、教育培训等。但是,相关政策的实施,也面临市场配置和政府引领、单向输血和双向造血、短期帮扶和长期合作等选择难题。倘若帮扶政策落实不及时、不到位,帮扶效果自然也就大打折扣。

当前,缩小全省区域差距的工作进展相对较慢,未达到顶层设计的预期,某些指标甚至显示全省的区域差距非但未能缩小、反而呈现出一定的扩大趋势。比如,2018年粤东西北地区GDP总量占全省的比重尚能维持在19.82%左右,到2023年该比重竟然下降到18.76%。因此,广东区域差距日趋扩大的严酷现实,进一步凸显研究和解决该问题的必要性和紧迫性。

与此同时,在多重不确定性因素叠加作用下,近年来,粤东西北地区出现一定规模的农民工群体因珠三角地区就业受阻而选择暂时返乡的现象。该群体的特征和属性如何,对广东经济社会发展的影响怎样,如何释放其在区域协调发展中的独特作用?这些问题既现实又重要,值得深入思考和系统探究。

二、粤东西北地区农民工群体总体态势研判

广东区域和城乡之间客观上存在的巨大收入差距,加上年轻人普遍向往城镇丰富多彩的生活,希望在外出务工中广交朋友、增长见识、积淀阅历、积累经验,寻找更多发展机遇等原因,自改革开放以来,粤东西北地区的农民工群体大量涌入珠三角核心区。尽管双转移、进一步振兴粤东西北发展、乡村振兴等政策,吸引了部分当地人回流家乡就业创业,但是至今留在珠三角地区务工的人口规模依然十分可观。截至2022年底,粤东西北地区的12个地级市人口均呈现大规模外流态势,外流人口总数约1104.2万,其中,人口外流规模最大的是茂名,当年其户籍人口与常住人口之差为202.15万,人口外流规模最小的是潮州,当年其户籍人口与常住人口间的差额也达到17.19万。整体上看,粤东西北地区外流人口占户籍人口的比重高达18.62%,即这12个地级市到异地(主要是珠三角核心区)务工人口占比将近1/5(表1)①。

随着珠三角地区产业持续转型升级,传统的低端制造业被逐步淘汰和转移,这些原本属于农民工群体常规的就业岗位不断萎缩,进城务工人员寻找工作愈来愈困难。加上中美贸易摩擦不断升级、后疫情时代经济恢复迟缓等不确定因素影响,订单大幅减少,许多企业不得不压缩生产规模,缩减用工人数。影响更为深刻的是,进入珠三角地区就业的粤东西北农民工群体,还要与来自省外数量庞大的农民工群体竞争职业岗位,一方面找到工作的概率不断降低,另一方面低端同质化竞争导致工作替代性强,工资待遇很难提高。与此同时,珠三角地区房价、物价、通勤成本等不断上涨,城镇生活压力持续加大。再者,第一代农民工群体的年龄多到了60岁左右,职业技能已致“天花板”,昔日的年龄优势荡然无存,很难再在当地找到合适的岗位,居高不下的生活成本不断侵蚀其坚守异地城镇的意志,其中很大一部分人最终不得不选择返乡。第二代农民工群体虽然具备一定的年龄优势,外出务工在经济上的确能获得比家乡就业高一些的劳动报酬,但是始终无法割舍对留守长辈健康和孩子教育的牵挂,一旦在珠三角地区就业不顺,不少人也会萌生返乡就业创业的念头。因此,当下粤东西北地区就会出现一定规模的农民工群体被动或主动返乡现象。

三、返乡农民工群体在广东区域协调

发展中可发挥重要作用的内在机理

(一)返乡农民工群体的三重身份定位

人作为生产力中最活跃的要素,人口流动不仅能促进产业分工,提高资源配置效率,还能加强城乡区域之间的联系,减少信息不对称,降低区域贸易壁垒(张鹏龙和韩天阔,2023)。因此,返乡农民工群体对于实现城乡融合、推进区域协调发展至关重要。

1. 作为生产者

返乡农民工群体在异地城镇打拼多年,掌握了一定的专项技能,返回家乡就近就业,既可以获得相对稳定的收入,又能够享受与家人团聚的天伦之乐,还满足了相关企业对技能型人才的需求(曹宗平,2021)。具体来说,返乡农民工群体是同时具有农村生活经历和城市现代产业部门工作经验的重要群体,他们返回粤东西北地区后,选择到当地传统企业就业,能够加快资源要素从边际贡献率低的生产部门向边际贡献率高的生产部门转移,实现资源要素在生产部门间的优化配置(丁焕峰,2023),从而对当地生产部门的转型升级产生重要影响(陈朴 等,2021)。即使有一部分返乡者选择重操旧业,投身农业生产,作为见过世面的新型农民工,他们懂得先进的农业技术,更倾向于进行农业的现代化、产业化运营(王兴国和吴梵,2024)。加之他们对家乡的生态优势和人文资源铭记于心,能够精准定位和深度开发乡村、乡土和乡韵的潜在价值,促进农村的三产融合发展(黄祖辉 等,2022),并由此源源不断地打造出新的乡村振兴生产品牌。此外,返乡者在外工作时增长了见识、锻造了技能、积累了资金,是一类实力与能力兼备的潜在创业者,只要条件成熟,他们便可能踏上自己的创业之路,通过创业带动就业,对乡村经济社会发展产生重要影响。

2. 作为消费者

返乡农民工群体在他乡城镇工作数年,已积累一定的工资性收入,返乡后有能力自主建房、购房或者创业,改善家庭生活方式和质量。相关投资活动有助于活跃粤东西北地区城乡消费市场,对当地的消费产生较强的拉动作用。而且,该群体返回家乡后并没有因为距离的限制就与珠三角城市失去联系,反而成为城乡信息流、物质流等的社会衔接纽带(肖剑和罗必良,2023)。具体来说,该群体在珠三角地区工作生活多年,返回家乡后物质层面生活水平不断提高,精神层面仍然延续早已养成的城市生活方式(尹君锋 等,2023),甚至在某种程度上成为从未外出的家乡居民在消费上学习模仿的对象,引领当地消费时尚的先锋。此外,由于城乡消费的差别,返乡者仍会追求高品质、差异化和个性化的产品,其消费方式的新颖性会经由复杂的社会联系网影响其他人,培育和发展消费新业态,扩大高层次产品的消费规模,从而对家乡居民消费倾向的提高和城乡消费差距的缩小产生一定的激励作用,有助于实现粤东西北地区消费结构的优化升级。

3. 作为传播者

返乡农民工群体在多年外出务工实践中,尽管在某些方面难免会遭受“本地人”和“城里人”诸多方面的误解乃至歧视,但是总体上看,长期艰辛的外出务工生涯有助于他们开阔视野、增长见识、结交朋友、培植能力和接纳现代文明。一旦返回家乡就业创业,这些异地务工中所积累的无形资产将释放巨大的潜能,该群体也将成为粤东西北地区先进理念的传播者,必然在市场观念、时间观念、交往观念、生育观念、面子观念、宗族观念、财富观念、教育观念、价值观念等诸多方面对相对封闭的乡村地区产生巨大冲击,成为当地落后观念的挑战者与纠偏者和先进理念的倡导者与引领者,这对于实现乡村振兴战略中的“乡风文明、治理有效”目标意义重大,对于更新粤东西北地区农村地域某些落后观念和推动全省区域协调发展也至关重要。

(二)返乡农民工群体的四项资本投入

从整体上看,粤东西北地区一定数量的农民工群体返乡将为家乡经济社会发展至少倾注以下四项资本投入,这些稀缺性资源对于粤东西北地区高质量发展以及全省区域协调发展均是不可或缺的。

1. 物质资本

返乡农民工群体多年在珠三角地区城镇务工积累下不少资金,伴随着回归家乡,他们有能力在当地进行消费性和生产性投资,有利于激活和加快农村要素流动,顺利推进粤东西北地区农业供给侧结构性改革。并且,返乡者在创业就业中的投资活动能够直接或间接地创造大量工作岗位,为家乡的劳动力提供更多工作选择,既可以激活农村的闲置资产,又能提高家乡居民的收入(魏滨辉 等,2023),从而带动乡村振兴提质增效。

2. 人力资本

返乡农民工群体带着在珠三角地区积累的经验和技术等优质资源回到家乡,会给家乡带来“人力资本革命”(李雪峰 等,2023)。该群体在长期外出务工中经过“干中学”促进了人力资本的积累与升级,有助于在返乡后及时识别和牢牢抓住本地稀缺性的发展机会。再者,粤东西北地区乡村振兴战略的实施,既需要有一定规模的劳动力支撑,也要求劳动力在技能上具备比较优势,该返乡群体不仅数量规模庞大,而且能力素质较高,恰好契合了这种现实需求。

3. 社会资本

返乡农民工群体与外出务工中结识的工友、熟人、业务合作者等所构成新的关系网络,在数字化时代非但不会因空间距离阻隔而被迫中断,反而会因为就业创业的共同需要而促使彼此间的联系更加紧密,乃至进一步得到加持,进而发展成为更广阔的关系网络。同时,他们还长期保持着其户籍所在地的亲戚、乡党、同学等既有的社会联系。以上双重社会资本无疑有助于该群体返乡后的就业和创业活动,更有可能吸引在外务工的同乡回流(王邹和孙久文,2023),共同建设家乡。

4. 情感资本

农民工群体返乡后无论是选择就近就业还是自主创业,都内含丰富的情感资本。若选择就近就业,既能照顾老人和教育孩子,又能享受团聚的幸福和欢乐,工作情绪饱满,劳动效率很高。若选择在家乡创业,则几乎把创业项目的成败与家族的兴旺乃至家乡的振兴紧密结合起来,从而心甘情愿投入更多的精力和时间去利用在外学到的生产技能和现代经营理念,成为返乡创业的“领头雁”(周广肃 等,2017)。调研发现,城市商业资本下乡固然有推动乡村振兴的本意,但多是因为受到某些优惠政策可能带来丰厚利润的诱惑,其主要目的还是盈利。相比之下,粤东西北地区一些返乡农民工群体中的佼佼者,积极主动且心甘情愿投身到家乡的各项建设事业中,他们应是落实乡村振兴战略的中坚力量。

(三)返乡农民工群体的六重社会贡献

返乡农民工群体是农村经济社会发展中的主要稀缺性人力资本,如果引导得法、措施得当,将会带来六重社会贡献。

1. 农民工群体返乡有助于粤东西北地区实施乡村振兴战略

返乡农民工群体在珠三角地区务工的过程中,真实地体验了现代城市文明,在时间、市场、法治和学习上逐渐形成乡村社会发展最为珍贵稀缺的先进观念以及相应的行为范式,必定对农村固有的小农意识、宗族意识和封闭意识产生巨大冲击,进而引导人们逐步摒弃这些陈旧落后的观念。意念和行为的转变,对于粤东西北地区实现乡村振兴战略中的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标最为重要。具体看,粤东西北地区返乡农民工群体能够发挥其在知识技能、经验理念等方面的比较优势,在回流就业创业中充分释放其外出务工时所积累的各项资本投入,不断丰富当地产业形态,辐射带动家乡村民参与农产品的生产销售以及乡村文旅等生活性服务业中,最终达到增加工作岗位和提高村民收入的双重效果。例如,在茂名高州的荔枝产业、茂名信宜的三华李产业中均能看到返乡者忙碌活跃的身影(付碧强和余映涛,2023)。同时,外出务工的经历也能让返乡者践行和传播美丽乡村、绿色发展和生态文明理念,在保护粤东西北生态环境的基础上合理地进行价值再开发。比如,帮助打造粤北山居、滨海走廊、瓜果田园等别具一格的乡村振兴品牌。而且,返乡者作为农村公共事务治理的重要参与者和受益者,外出务工经历更能让其体会到治理有效的“举足轻重”和设施完善的“不可或缺”(张亨溢和杨刚,2023),进而积极投入乡村振兴的相关工作。

2. 农民工群体返乡有利于粤东西北地区推进新型城镇化

从人口流向上看,农民工群体返乡与新型城镇化的确呈现一定的背离,有人认为这是我国“逆城市化”提前来临的典型征兆。事实并非如此。返乡的绝大部分农民工会聚集到其户籍所在地的县城或者中心镇(高帆和张天帷,2023)。原因主要在于:第一,返乡农民工群体在珠三角地区务工多年,已经积累了不少资金,有能力在粤东西北地区县城或者中心镇购房;第二,粤东西北地区的县城汇集了当地最优质的商业资源以及教育、医疗等公共服务,综合考虑老人就医、自己就业和孩子求学等因素,该群体自然地趋向入住县城;第三,鉴于当前农村婚配市场上男多女少,适龄和大龄男性越来越多,考虑到孩子的未来婚姻,返乡农民工群体会本能地选择到县城购房居住。当众多返乡农民工群体涌入粤东西北地区的城镇后,至少会带来下列几种效应:其一,广东农业转移人口市民化速度加快,全省城镇化率可能明显提高;其二,人口的返乡带回了众多资源,返乡者的就业创业活动既有利于这些资源流向粤东西北地区城镇的关键公共领域,促进城乡融合发展,又能防止粤东西北地区资源过度流向珠三角地区,实现区域协调发展;其三,农民工群体返乡后基本上会继续保持在珠三角地区城镇务工时形成的生活习惯,这对于提升粤东西北地区城镇服务功能和居民生活品质十分重要,也有助于完善和优化粤东西北地区城镇治理体系。显然,粤东西北地区返乡农民工群体的城镇居住偏好和现代生活观念有利于推动全省新型城镇化进程。

3. 农民工群体返乡有利于粤东西北地区推动县域高质量发展

2022年,广东县域常住人口占全省的比重约为28%,县域GDP占全省的比重仅为12.39%,而县域面积占全省的比重接近71.7%①。显然,较低的常住人口致使广阔的县域贡献了极低的生产总值。县域作为乡村振兴和新型城镇化两大战略的链接点(斯丽娟和曹昊煜,2022),是粤东西北地区农民工群体返乡后就业创业的主要选择区位。县域发展需要人才支撑,一方面,农民工群体返乡为县域差异化发展和产业链纵向延伸提供了“人才库”。返乡者对本县域的资源禀赋和比较优势一般了然于心,如粤东的海上风电、粤西的海洋牧场、粤北的生态产业和特色农产品,因此,他们既可以在村镇从事农业经营和产业融合,又可以转移至本地县城从事二、三产业的工作,从而将村镇县的发展有机串联起来,形成各具特色的县域发展格局(胡新艳 等,2023)。另一方面,农民工群体返乡有利于促进县域产业结构优化升级。返乡者在外出务工通过管理、雇主或自雇工作,掌握了现代化产业的基本工作技能和经营知识(谢勇和杨倩,2020),相关经历有助于其返乡后培育发展粤东西北地区的特色产业。更为重要的是,这些技能和知识能够帮助其所在县域有能力承接来自珠三角地区的产业转移,从而开展招商引资,吸引外资和社会力量涌入,形成紧密的企业农户利益联结机制(周欣雨 等,2023)。总之,一定数量的农民工群体回流,不仅可以实现就地就近城镇化,促进县域经济高速增长,更能成为广东“百县千镇万村高质量发展工程”的重要参与者,合力推动县域高质量发展。

4. 农民工群体返乡有利于缓解珠三角核心区的就业压力

随着珠三角大中城市产业转型升级步伐加快,大量传统行业的企业被迫关停并转迁,对应的中低端就业岗位减少将不可避免。同时,中美贸易争端进一步恶化了外向型制造类企业的生存环境,农民工群体在这些大中城市就业竞争日渐激烈。受相关岗位增速减缓甚至供给量减少的刚性约束,必然会有一定规模的农民工群体无法及时找到工作而游离于城市中。此时,大中城市的人口密度就会显著上升,导致“拥挤效应”加剧。此外,待就业人口的不断累积,对于已找到工作的农民工工资会产生一定的抑制效应(韩润霖 等,2023),致使珠三角地区农民工群体的就业形成一种恶性循环。倘若这种窘境不能尽快改观,一些滞留于城市、就业无望的农民工群体,迫于自身生计和养家糊口的重担,极有可能走上行为失范的道路,从而给城市管理带来巨大压力。如果一部分短期无法就业的农民工群体选择返回农村,则可以在很大程度上缓解城市就业困境。从本质上来说,农村劳动力发生转移的根本原因是进城务工的预期收益大于返乡务农的预期收益(王轶和刘蕾,2023)。现阶段,伴随乡村振兴战略的全面展开和广东“百千万工程”的高质量推动,粤东西北地区县域发展活力迸发,能够为返乡农民工群体提供较多的发展机会和不菲的收入。由此,农民工群体返乡既能为珠三角大中城市产业转型升级提供充裕的时间和宽松的环境,又能为其寻求新的发展途径,这对于双方未来发展都显得弥足珍贵。

5. 农民工群体返乡有利于降低全省城乡社会治理成本

农民工群体既是社会公共事务治理成效的受益者,亦是社会公共事务治理的重要参与者。农民工群体返乡有利于资源回流和提高人口市民化,为公共服务供给侧改革提供契机,为社会治理带来积极影响。具体来看,农民工群体返乡至少在两个方面有助于降低社会综合治理成本。一方面,如果珠三角地区大中城市传统行业就业机会越来越少,一部分农民工会主动选择返乡就业创业,而不是被动滞留城市等待就业机会。如此一来,既缓解了城市公共设施的拥挤程度,又最大化避免了大量失业人口的聚集而可能引发的公众事件,或者发生因生活所迫引致的坑蒙拐骗偷抢等越轨行为,从而大大降低珠三角地区城市的社会治理成本。另一方面,一部分农民工返乡后选择暂时务农或者到附近工厂就业,有了相对稳定的收入来源和新结识的同事朋友,物质上和精神上有了保障和依托,就会减少失范行为的发生率。同时,随着其中一些返乡农民工自主创业,通过创业带就业安置更多农村剩余劳动力就业,避免他们长期赋闲在家,坐吃山空,而走上违法犯罪的不归路。从这个角度来看,也有助于降低粤东西北农村社区的治理成本。此外,一定规模农民工群体返乡就业或者创业,便有更多时间与家人团聚,也得以投入更多的精力关注孩子身心健康,避免许多留守儿童因长期缺乏关爱而身心受损,容易遭受不法分子唆使而误入歧途,从而有利于未来和谐社会的构建。

6. 农民工群体返乡有利于缩小全省区域发展差距

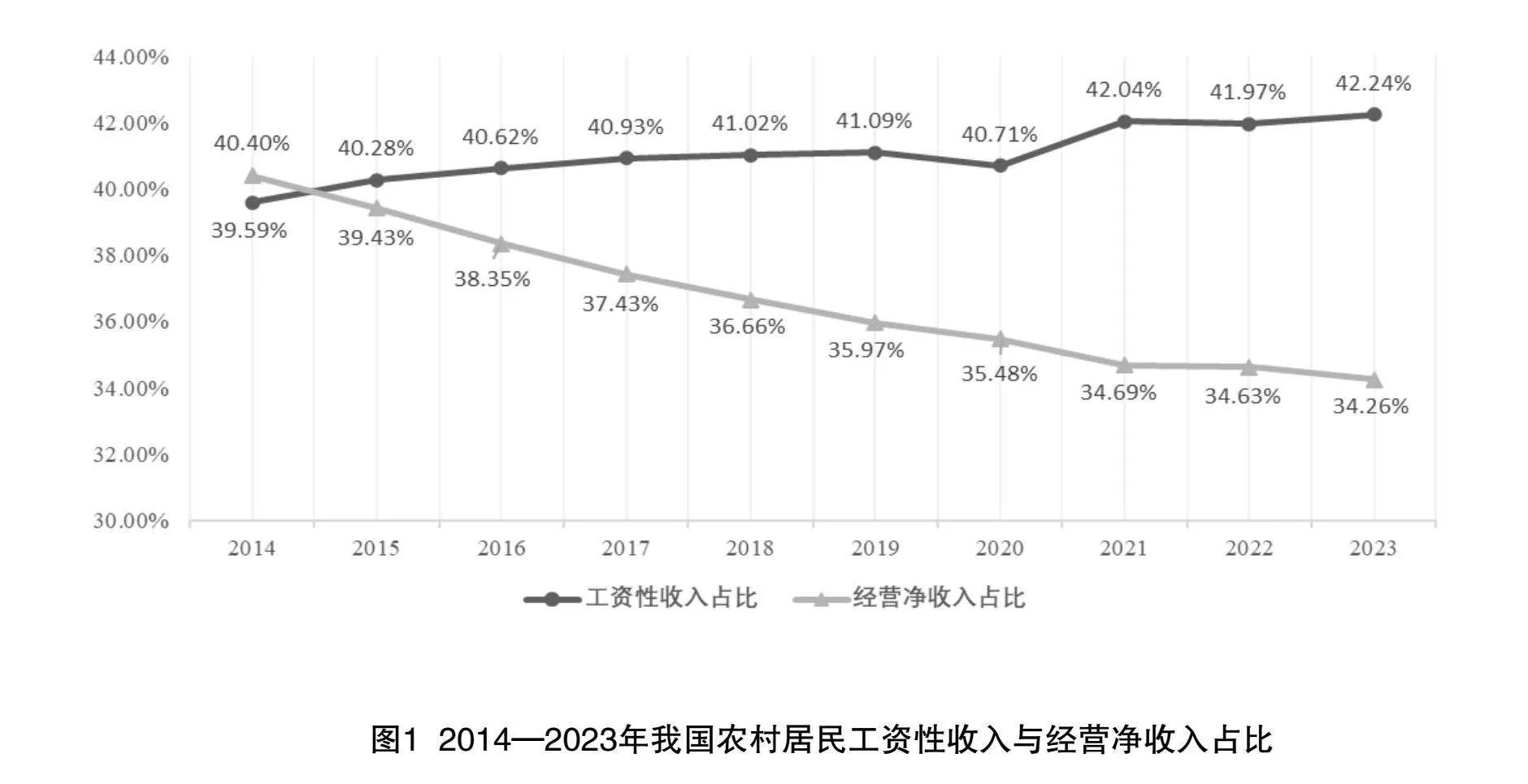

就全国范围而言,自2015年开始,农村居民的工资性收入占比就一直超过了经营性收入。从广东来看,这种现象更加明显,近十年广东农村居民的工资性收入占比远远超过经营净收入,说明务工对于稳定和增加农村家庭收入至关重要(图1、图2)。

多年以来,尽管实施了多项缩差政策,珠三角与粤东西北地区之间的差距仅仅在2009—2015年间曾出现过短暂的缩小态势,近几年则呈现再次继续扩大的趋势。可见,广东的缩差工作形势严峻,任务艰巨。虽然开展多年的对口支援、精准扶贫等工作发挥了巨大作用,但当地农民工群体能否成功就业,将成为最关键的一环。受诸多因素的叠加影响,珠三角地区中低端劳动力市场不景气局面短期内难以改变,可能会导致粤东西北地区农民工群体返乡呈现一定规模。在珠三角地区无法提供更多工作岗位和粤东西北地区经济蓄势待发的双重条件下,该群体选择返回家乡就近务工抑或自主创业,才能够确保相对稳定的收入来源。与此同时,已有诸多研究成果都证明农民工群体返乡创业就业显著提高了返乡地区农民工群体的工资性收入,并缩小了区域间农民收入差距,有力推动了共同富裕(王轶和刘蕾,2022)。此外,农民工群体返乡就业创业可以产生正的外部效应(李华红,2012),进而吸引人口持续回流,形成良好的县域就业创业环境和氛围。由此,农民工群体返乡能够盘活粤东西北地区不同县域的机会、资源和制度,纵向承接珠三角地区的转移产业,创造大量工作岗位,保持返乡农民工群体工资性收入增加;横向联结不同县域发展要素,深度互嵌、协同共治(魏后凯和李瑞鹏,2023),从而有助于稳定和提高全省缩差工作成效。

四、更好发挥返乡农民工群体在广东区域

协调发展中重要作用的政策取向

粤东西北地区返乡农民工群体在经济社会发展中扮演着重要角色,该群体对广东高质量发展的意义重大。须坚持统筹谋划,做好宏观引导、中观协调和微观督导,厘清和用好该群体的三重身份,认识和发挥其拥有四项资本的潜在效能,最大化激活和放大该群体在广东区域协调发展中的积极作用。

(一)政府维度:适度鼓励、科学引导和大力支持

虽然返乡农民工群体已经积累了一定的经验、技术和资金,但受自身综合素质短板限制和所获信息不完备性制约,在确定就业创业时机和选择投资项目时仍然可能四顾茫然,不知所措,此时政府的引导和规范便显得尤为关键。宏观层面审视,优惠政策的制定与落实、基础设施的建设与完善、营商环境的打造与优化等,都需要政府倾注全力加以推进方可实现,这不仅有助于增强返乡农民工群体就业创业的积极性和创造性,激发和释放返乡农民工群体四项资本的潜能,提高返乡农民工群体就业创业的成功率,更有利于贯彻“一核一带一区”“珠三角优化发展、粤东西北加快发展”区域发展战略,推动粤东西北地区全方位对接珠三角、积极融入大湾区,努力实现广东全域性的联动融合、协调发展。从微观层面考察,政府构建有效的引导机制,针对返乡农民工群体自身素质提高和融资能力提升等方面开展专业性的培训和指导,可以帮助农民工群体及时转变乃至适应返乡就业创业中的新节奏和新角色。粤东西北地区各级政府要加大硬条件和软环境建设力度,以便承接更多珠三角地区转移而至的传统企业集聚于各类园区发展,就近吸纳返乡农民工群体就业创业,从而稳步提高辖区农村居民的收入水平,确保该群体在全省区域协调发展不掉队、不落伍和不拖后腿。

(二)市场维度:发挥市场在资源配置中的决定性作用,公平竞争、有序筛选和合理淘汰

政府的作用固然重要,但是政府不可能包办一切,因为公共管理领域不可避免地会存在政府失灵问题,为了最大化减少制度性交易成本,在竞争性领域要尽量发挥市场“无形之手”的导引功能,倒逼粤东西北地区返乡农民工群体就业创业过程中“危机意识”觉醒和“狼性本能”释放,摒弃“等、靠、要”的消极陈旧思想,时刻保持背水一战的心态主动寻找生存和发展机会,从而提高返乡就业创业的成功率。应当积极发挥市场在资源配置中的决定性作用,尽量减少过度呵护,杜绝政府的不当干预,让各类主体公平公正地参与市场竞争,确保市场自由筛选机制良性运作,遵循优胜劣汰的丛林法则,培育和壮大包括返乡农民工群体在内的各类市场主体的抗风险能力。此外,国家层面的乡村振兴战略和省级层面的“百县千镇万村高质量发展工程”等利好政策,为各类市场主体提供了优良的营商环境和广阔的盈利空间,那些经历过诸多环节激烈竞争和严酷考验的市场主体将获得更大的生存概率,迎来更好的发展机遇,从而使得相关主体在全省区域协调发展中的支撑作用更加凸显。与此同时,在引导粤东西北地区农民工群体返乡就业创业、推动区域协调发展过程中,要逐步厘清政府和市场的作用边界,实现有效市场与有为政府更好地结合。

(三)返乡农民工群体维度:充分发挥就业创业的积极性、主动性和比较优势

粤东西北地区农民工群体返乡后可能会经历一个或短或长的待业期,因此,首先,应当有序引导他们充分利用各种社会关系,主动寻找跟自己技能水平大致相匹配的就业岗位,就近拥有一份相对稳定的工作,从而走上全新的工作生活之路。其次,该群体返乡后也可以选择自主创业,创业成功后不仅可以解决自身的就业问题,而且还能依托创业项目安置更多家人、亲戚和乡邻就业,实现一人创业全家乃至全村致富的目的。再次,返乡者在珠三角地区的城市历练多年,返乡后既具备洞察城市市场需求的能力,又熟悉家乡的资源禀赋,且多年稳定维系着双重社会资本,这些比较优势无疑有助于最大化减少返乡者创业的盲目性和同质性。粤东西北地区返乡农民工群体的创业就业一是要用好用足用活家乡各项支农惠农强农政策,降低就业创业成本,提高就业创业成功率;二是要结合自身特点,发挥熟知家乡资源禀赋特征和基础设施配套情况,以及洞悉城市居民收入状况和需求偏好的比较优势,尽早实现差异化的就业创业,从而获得稳定的收入保障和饱满的精神寄托;三是要在贯彻乡村振兴战略、新型城镇化战略和发展县域经济的实践中逐步构建产业互促、人才互补、生态互建的耦合机制,既能为自己拓展巨大获利空间和争取更多发展机遇,又能实现由“打工者”向“创业者”的身份转变,从物质和精神双重层面推动全省区域协调发展。

(四)中介组织维度:不断提升粤东西北地区信息化、组织化和现代化水平

制约粤东西北地区返乡农民工群体就业创业的一个重要因素是供需双方信息不对称,加之相似的外出务工经历和城市生活阅历,容易出现彼此间的就业诉求与创业项目高度雷同,由此可能导致求职者和创业者之间在诸多方面陷入内卷内耗乃至恶性竞争。此外,粤东西北地区返乡农民工群体的就业创业活动必然要受到同质化激烈竞争以及小生产与大市场的矛盾困扰,由于返乡者势单力薄,在工资待遇确定、工作条件保障、原材料采购、产品定价、销路选择等方面缺乏议价能力,很容易被边缘化。因此,有必要通过成立行业协会、地区商会等中介组织,提高返乡就业创业农民工群体的组织化程度,达到化解矛盾、协调行动的目的,从而确保获得相对稳定的利润回报。粤东西北地区中介组织的工作重心应聚焦以下三个方面:一是鼓励县域成立与工商企业和农业产业化紧密联系的行业协会、地区商会,以便提高返乡农民工群体的组织化程度,提升其在就业创业中的话语权;二是发挥好中介组织的服务协调功能,疏浚政府与返乡农民工群体之间的信息交流渠道,缓解长期存在的信息不对称问题,培养和壮大中介组织的游说能力,帮助该群体争取更多的优惠政策,以便获得预期明确、稳定合理的劳动回报;三是发挥中介组织熟练使用“互联网+”、云计算、大数据、人工智能等现代信息处理技c8693a2a94d54404c9c9d63832cc8aa7术的优势,通过多元融媒体平台将最新的求职信息与市场商机及时推送给返乡农民工群体,为该群体就业创业提供优质、廉价、便利的共享信息,并引导返乡者与当地各类企业精准对接,促进相互沟通与了解,实现错位发展和有序竞合,从而形成一定区域内各类产业深度融合、良性运作的新格局。

[参考文献]

[1] 曹宗平.论乡村振兴与粤港澳大湾区建设战略融合发展[J].开放导报,2023(3):48-58.

[2] 曹宗平.乡村振兴背景下农民工返乡问题的多维审视[J].中州学刊,2021(8):41-47.

[3] 陈朴,林垚,刘凯.全国统一大市场建设、资源配置效率与中国经济增长[J].经济研究,2021,56(6):40-57.

[4] 程琳琳,郑洋,王义方.乡村振兴背景下的村庄发展效率——以山东省新泰市为例[J].地理科学,2023,43(4):649-657.

[5] 丁焕峰.粤港澳大湾区创新资源优化配置分析[J].开放导报,2023(3):59-66.

[6] 付碧强,余映涛.念好“土”字诀小特产撬动大产业[N].东莞日报,2023-11-15(A4).

[7] 高帆,张天帷.全面推进乡村振兴:基于中国特色城乡连续体框架的探究[J].经济学家,2023(7):108-117.

[8] 韩润霖,吴立元,张航宇.低技能劳动力流入与中国城市经济发展[J].世界经济,2023,46(10):115-144.

[9] 黄祖辉,宋文豪,叶春辉,等.政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应——基于返乡创业试点政策的考察[J].中国农村经济,2022(1):24-43.

[10] 胡新艳,陈卓,罗必良.建设农业强国:战略导向、目标定位与路径选择[J].广东社会科学,2023(2):5-14+286.

[11] 李华红.乡—城流动中西部农民工的创业需求[J].开放导报,2012(5):78-81.

[12] 李雪峰,高远卓,卢海阳.外出务工经历对返乡农民工参与农村公共事务治理的影响[J].中国农村观察,2023(4):70-88.

[13] 皮亚彬,陈耀.大国内部经济空间布局:区位、禀赋与一体化[J].经济学(季刊),2019,18(4):1289-1310.

[14] 斯丽娟,曹昊煜.县域经济推动高质量乡村振兴:历史演进、双重逻辑与实现路径[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(5):165-174.

[15] 王兴国,吴梵.科技创新驱动乡村产业振兴的机理及实践路径[J].广东社会科学,2024(2):54-61.

[16] 王修华,赵亚雄.县域银行业竞争与农户共同富裕——绝对收入和相对收入的双重视角[J].经济研究,2023,58(9):98-115.

[17] 王轶,刘蕾.从“效率”到“公平”:乡村产业振兴与农民共同富裕[J].中国农村观察,2023(2):144-164.

[18] 王邹,孙久文.以高质量的县城建设推进县域现代化:事实与路径[J].中国农村观察,2023(6):2-23.

[19] 王轶,刘蕾.农民工返乡创业何以促进农民农村共同富裕[J].中国农村经济,2022(9):44-62.

[20] 魏滨辉,罗明忠,曾春影.劳动力返乡创业与县域产业结构升级:理论线索与经验证据[J].中国农村经济,2023(10):26-48.

[21] 魏后凯,李瑞鹏.中国县域发展差距变动及其协调路径[J].广东社会科学,2023(6):37-47+289.

[22] 吴大放,吴钊骏,李升发,等.粤北山区耕地非粮化演变特征及其影响因素[J].经济地理,2023,43(8):144-153.

[23] 肖剑,罗必良.中国农业现代化的重要议题:谁来改造传统农业?——来自农民工回流对农业专业化经营影响的证据[J].改革,2023(8):82-100.

[24] 谢勇,杨倩.外出务工经历、创业行为与创业绩效[J].经济评论,2020(1):146-160.

[25] 尹君锋,宋长青,石培基.乡村振兴与新型城镇化良性耦合——中国式城乡现代化发展科学内涵与时代选择[J].经济地理,2023,43(11):154-164.

[26] 张亨溢,杨刚.城乡公路建设对返乡创业增收的影响机理及其空间差异[J].经济地理,2023,43(12):103-112.

[27] 张鹏龙,韩天阔.“我和我的家乡”:人口流动与省际贸易[J].世界经济,2023,46(2):31-55.

[28] 周广肃,谭华清,李力行.外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?[J].经济学(季刊),2017,16(2):793-814.

[29] 周欣雨,张学志,周梓洵,等.企业结对帮扶与县域利用外资[J].世界经济,2023,46(2):108-133.

The Positive Role of the Returning Migrant Worker Population in the Coordinated Development of Guangdong Region

—From the Perspective of Intrinsic Mechanisms and Policy Orientations

Cao Zongping, Zeng Zhibiao

(School of Economics & Management, South China Normal University 510006)

Abstract: Influenced by various conditions such as geographical location, economic foundation, and industrial policies, regional disparities in Guangdong have become increasingly apparent. Meanwhile, in recent years, a significant number of migrant workers from the eastern, western, and northern parts of Guangdong have chosen to temporarily return to their hometowns due to employment obstacles in the Pearl River Delta region. Research has found that the returning migrant worker population plays triple roles as producers, consumers, and disseminators, bringing four scarce resources—material capital, human capital, social capital, and emotional capital—to the eastern, western, and northern regions of Guangdong. This population is indispensable for the high-quality development of these regions as well as the coordinated regional development of the entire province. In their entrepreneurial and employment endeavors upon returning home, this population can activate the immense potential of these four types of capital, contributing to the implementation of the rural revitalization strategy and the promotion of new-type urbanization in the eastern, western, and northern regions of Guangdong. Concerted efforts should be made from four dimensions: the government, the market, the returning migrant worker population, and intermediary organizations, to leverage the positive role of the returning migrant worker population in rural revitalization and new-type urbanization, thereby promoting the coordinated regional development of Guangdong.

Key words: Returning Migrant Worker Population; Guangdong; Coordinated Regional Development; Internal Mechanism; Governance Countermeasures

(收稿日期:2024-08-15 责任编辑:罗建邦)