高水平开放推动新质生产力发展内在机制探析

[摘要] 新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的先进生产力质态。高水平开放是培育和发展新质生产力的有效路径,通过集聚全球先进生产要素、优化资源配置、提供创新的制度环境,促进新质生产力的发展。反过来,新质生产力的发展能够扩大外贸规模、增强对外商投资的吸引力,从而促进贸易结构转型升级。当前,在以高水平开放推进新质生产力发展的过程中,还存在对外开放仍需扩大、开放领域有待拓展、制度型开放不足等问题。需要完善高水平对外开放体制机制,打造更大规模、更宽领域、更深层次对外开放的新格局。同时,加快构建全国统一大市场,发挥政府的宏观调控作用,形成与新质生产力相适应的制度体系,实现高水平对外开放和新质生产力的相互促进,推进我国经济高质量发展。

[关键词] 高水平开放 新质生产力 高质量发展

[中图分类号] F124;F752 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2024)05-0040-09

[基金项目] 国家自然科学基金管理科学部应急管理项目:风险叠加背景下国际贸易新特征与理论框架。

[作者简介] 余淼杰,辽宁大学校长、博士生导师、国家级人才称号特聘教授、北京大学博雅特聘教授、联合国国际经济学会会士,研究方向:国际贸易、中国经济研究、发展经济学;张晨迎,辽宁大学金融与贸易学院,研究方向:国际贸易。

一、引 言

当前,百年变局加速演进,国际环境发生深刻变化,国内也面临艰巨的改革发展任务,在此背景下,中国经济增长模式已由高速增长转变为高质量发展。高质量发展旨在满足人民对美好生活日益增长的需求,是能够体现创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的发展。

推动高质量发展的过程中,培育和发展新质生产力是其内在要求和重要抓手。新发展阶段,高质量发展体现在生产、流通、消费、分配四个方面,生产是其中的“牛鼻子”。生产的高质量发展就是要实现产品附加值的提升、产品质量的提高以及企业全要素生产率的提升,并推动整个行业形成全产业链的生产体系,实现三大产业的合理协调发展。其中,最关键的是企业全要素生产率的提升,而新质生产力是提升全要素生产率的重要抓手。

新质生产力是推动高质量发展的关键所在,有效路径为高水平开放。以开放促改革、以改革促发展,是我国现代化建设不断取得新成就的重要法宝。培育和发展新质生产力的过程中,高水平开放扮演着重要角色。当前世界经济复苏乏力,国际形势日趋复杂,不稳定不确定性因素增加,给我国经济高质量发展带来挑战。高水平对外开放通过营造良好的国际环境,为新质生产力的培育提供要素基础和制度优势,加快形成适应新质生产力发展的生产关系。反过来,新质生产力凭借其技术创新优势,激发制度创新的潜力,能够为贸易高质量发展赋予新的动能,促进外贸规模的进一步扩大和贸易结构的转型升级。

二、高水平开放与新质生产力的辩证关系

(一)高水平开放为培育新质生产力提供必要条件

从全球视野看,新质生产力是赢得未来国际竞争优势和主动权的关键所在,也是大国博弈的焦点所在。发展新质生产力不仅要高水平自立自强,还需要高水平开放。以开放促改革、促发展、促创新,是我国推进高质量发展的重要法宝,也是培育和发展新质生产b8ca6c5ecbc300fd9b3cce08435dedc4力的重要路径。高水平开放可以为培育新质生产力提供良好的环境基础:要素型开放集聚全球先进生产要素,促进生产要素的优化配置;制度型开放推动内部制度创新与国际标准接轨,为培育和发展新质生产力提供良好的制度环境。

1. 促进生产要素的优化配置

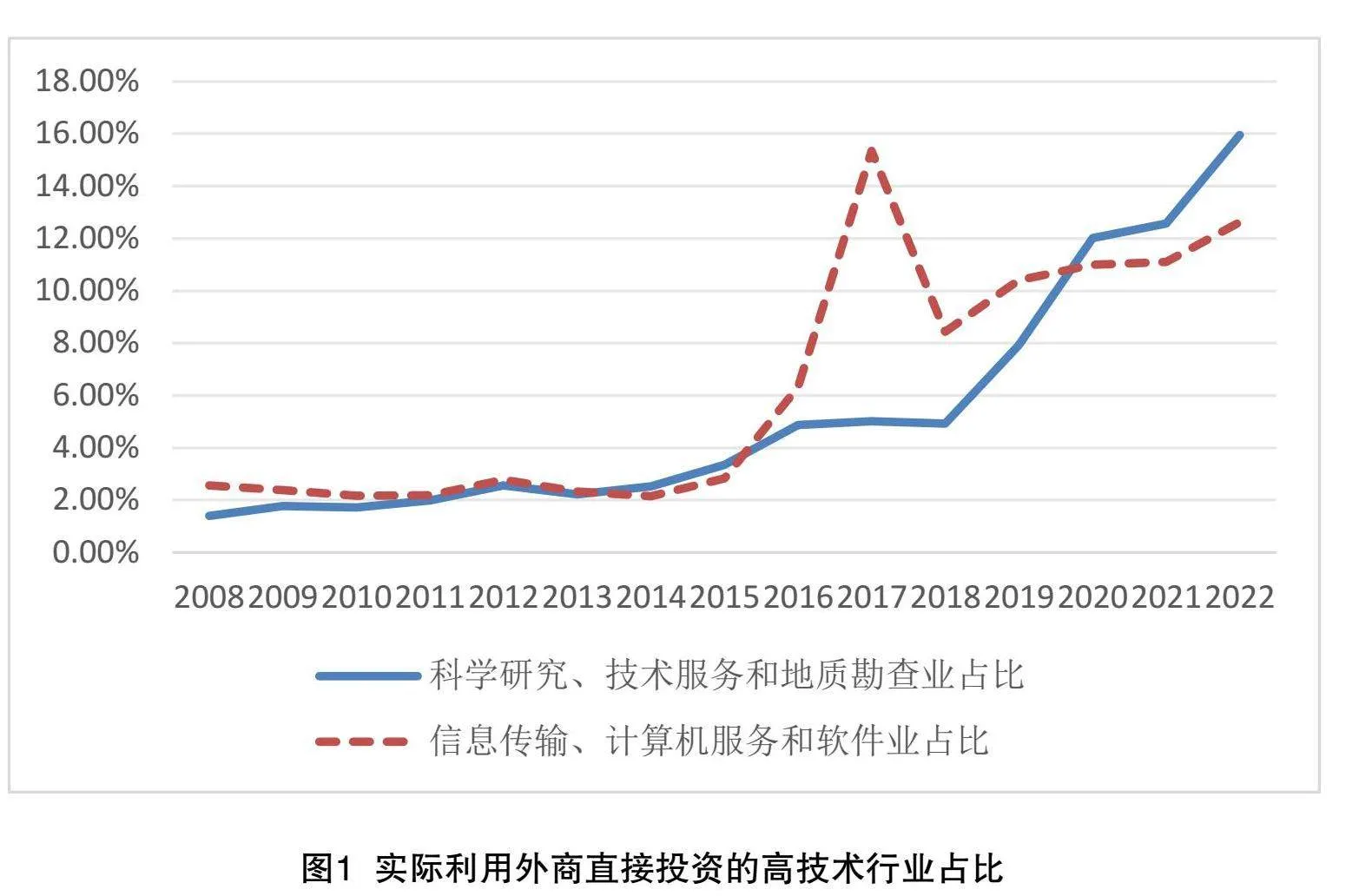

过去中国的开放集中于要素型开放,是在劳动力、资本、资源等生产要素的流动和配置方面的开放。要素型开放通过集聚全球先进生产要素、优化资源配置,为培育新质生产力提供必要条件。发展新质生产力需要技术、人才、数据、资本等先进生产要素的参与,但这些生产要素的分布是全球性的、不均衡的,各国的资源禀赋、技术水平等生产要素存在差异。高水平开放可以在全球范围内引进技术、人才、数据等先进生产要素,这是优化资源配置、提升全要素生产率的重要前提。2022年,我国实际利用外商直接投资金额达1891.3亿美元,其中科学研究、技术服务和地质勘查业,信息传输、计算机服务和软件业所占比重整体呈上升趋势(图1),表明越来越多的外商直接投资流向了与科技研究相关的产业。境外来中国大陆工作的专家总量已由2002年的35万人次增加到2015年的62.35万人次,其中经济技术专家占比过半①。

高水平开放使世界各国开展广泛深入的交流合作,先进思想的碰撞能够激发创新精神和改革意识,为培育新质生产力提供强大动力。国际人才的流入为中国企业传递外国市场的需求信息,有助于减少企业在出口产品方面的信息不对称,推动企业开发更具针对性的高质量产品。同时,国际人才作为一种高技能人力资本要素,也有利于企业提升创新能力,改善产品质量。外资的引入和跨国企业的设立不仅带来了资金,还有助于引进外国的先进技术、管理经验和市场资源,为创新提供有力支撑。外部先进要素的流入能够提高国内要素的利用效率,推动先进理念、现代技术、管理经验、外部资金与各类生产要素有机融合,实现技术创新、管理创新和制度创新。高水平开放为国内企业提供更广阔的市场和更深层次的竞争,促使企业进行科技创新,提高全要素生产率,加速形成新质生产力。

2. 促进国内制度创新

近些年,中国在推动商品与要素流动型开放的同时,逐渐将重点转向制度型开放。同商品和要素流动型开放相比,制度型开放是一种更高层次的开放,是我国实现高水平开放的必然趋势。制度型开放不仅涉及要素型开放的比较优势,更强调在规则、规制、标准、管理等层面的开放。高水平开放通过推进制度型开放,为培育新质生产力提供先进制度基础。

首先,自贸试验区和海南自贸港通过放宽市场准入、优化投资环境等一系列制度创新,提升了外商投资的便利化程度,吸引了大量国际企业和优质资源的涌入。海南自贸港的“低税率安排”,吸引了大量国内外高素质人才,为新质生产力的培育集聚了先进生产要素和创新主体,为国内企业提供了与先进国际经验接轨的机会。

其次,高水平对外开放有助于建立与国际高标准经贸规则相接轨的规则、规制、标准、管理,完善知识产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务等领域的体制机制。通过对标国际高标准规则,进行制度创新,建立完善的激励约束机制,从而充分激发各个创新主体的活力。

再次,积极探索数字贸易、绿色贸易等新兴贸易领域的规则,为国内改革提供规范化示范。技术标准和认证、环保标准等对我国的生产在产品质量和生产环保程度上提出了更高要求,有助于倒逼企业产品质量的提升以及产业的绿色化转型升级。制度型开放有助于我国参与新兴贸易领域的规则制定,加强我国的全球治理能力,提升在全球贸易中的话语权和影响力,为发展新质生产力提供优越的国际环境。

(二)新质生产力的发展有助于更高水平的对外开放

培育和发展新质生产力是我国提升新赛道产业产品核心竞争力的关键因素,新质生产力可以推动技术创新和产业升级,通过提高产品质量、培育新兴产业,促进外贸规模的扩大和贸易结构的优化。同时,与培育新质生产力相配套的政策体系所创造的良好制度环境,对我国进一步参与国际竞争、提升国际规则话语权意义重大。

1. 激发外贸新动能

首先,新质生产力可以通过提升产品质量,提高我国出口产品的市场竞争力。新质生产力可以促使企业在技术创新、工艺改进和质量管理上不断进步,从而增强产品的市场竞争力和国际认可度。高质量的产品不仅能够满足国际市场的高标准要求,还能帮助我国企业赢得更多的市场份额,从而提升出口竞争力,扩大外贸规模。

其次,新质生产力催生新兴产业和高技术产业,这些新兴产业通常具有较高的技术性和创新性。随着这些新兴产业的发展,能够开辟新的出口领域和市场,并且推动外贸结构的优化和升级。

再次,新质生产力可以通过促进技术创新和管理优化,增强企业的生产效率,从而提高国际市场的竞争力。综合来看,新质生产力不仅通过提升产品质量和开拓新兴产业直接激发外贸的新动能,还通过提高企业的生产能力和市场适应能力,进一步推动外贸的持续增长和健康发展。

2. 提高对外资吸引力

当前,中国在吸引外资方面面临复杂的外部竞争格局,在中高端产业面临发达国家的竞争,在中低端产业面临发展中国家的竞争。为了应对这些挑战,培育和发展新质生产力是关键,这不仅能够重塑我国在各个产业的国际竞争力,还会助推我国更好地融入地区经贸合作,吸引更多先进资本的流入。一方面,自主科技创新是培育新质生产力的核心。通过自主科技创新,可以在原创性和基础性研究领域取得突破,这些创新成果将使我国在技术前沿领域建立竞争优势,从而提高中高端产业的国际竞争力。另一方面,将科研成果快速转化为市场化成果,真正做到“政产学研用”五方面相结合,以科技进步推动产业转型升级。利用超大规模的市场优势和全产业链的比较优势,进一步推动对外开放,加快从要素型开放向制度型开放的转变,从而更好地吸引外资。

3. 促进贸易结构升级

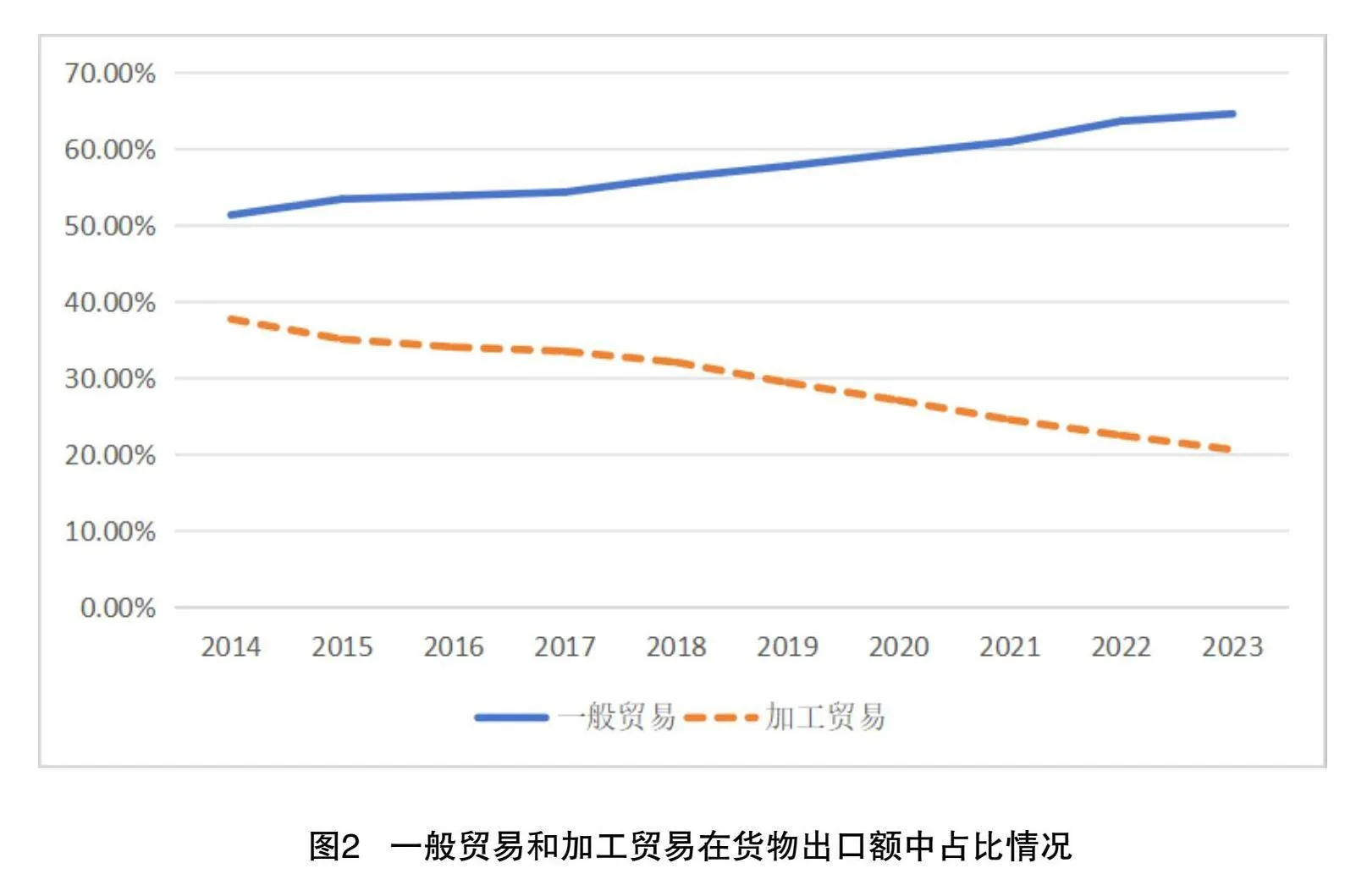

调整贸易结构的核心和重点是提高出口产品的附加值,也就是提升一般贸易比重、降低加工贸易比重。自2006年以来,中国对外贸易结构持续优化,一度占中国货物进出口总额“半壁江山”的加工贸易,目前比重已降至20%以下,而一般贸易的比重超过了60%(图2)。在新质生产力的发展过程中,技术创新使企业能够开发出技术密集型和创新驱动型的新产品,提高产品的附加值。同时,随着企业技术水平的提高和自主品牌的建立,企业能够将生产过程中的关键环节和高附加值环节掌握在自己手中,减少对外部加工环节的依赖,获得更多的出口收入和市场份额。

随着全球绿色低碳转型加速,绿色贸易已成为多国经济转型的关键驱动力,环境友好型产品在国际贸易中的重要性日益凸显。中国的“新三样”(电动载人汽车、锂电池和太阳能电池)出口,已位居全球前列。尤其是2020年以来,这些产品的出口增速显著。2023年,中国新能源汽车、光伏产品和锂电池的出口总额首次突破1万亿元,同比增长29.9%。新质生产力将催生出绿色创新、绿色产品、绿色产业,为绿色贸易提供抓手。通过技术创新和全要素生产率的提升,能够让各类产品尤其是碳排放比较多的产品更加绿色化,加快传统产业向绿色化转变,把握住绿色贸易的发展机遇,加强绿色贸易国际合作,促进贸易结构的优化。

三、高水平开放促进新质

生产力发展的难点

(一)对外开放仍需扩大

自1978年实行改革开放政策以来,中国的对外开放工作取得了重大进展。2008—2022年,中国①的世界开放指数从0.678稳步上升至0.752②,但相较于美、英、法、日、韩等发达国家仍略显不足,高水平开放有待进一步扩大,以为新质生产力的发展提供强劲动力。

1. 出口目的地有待拓展

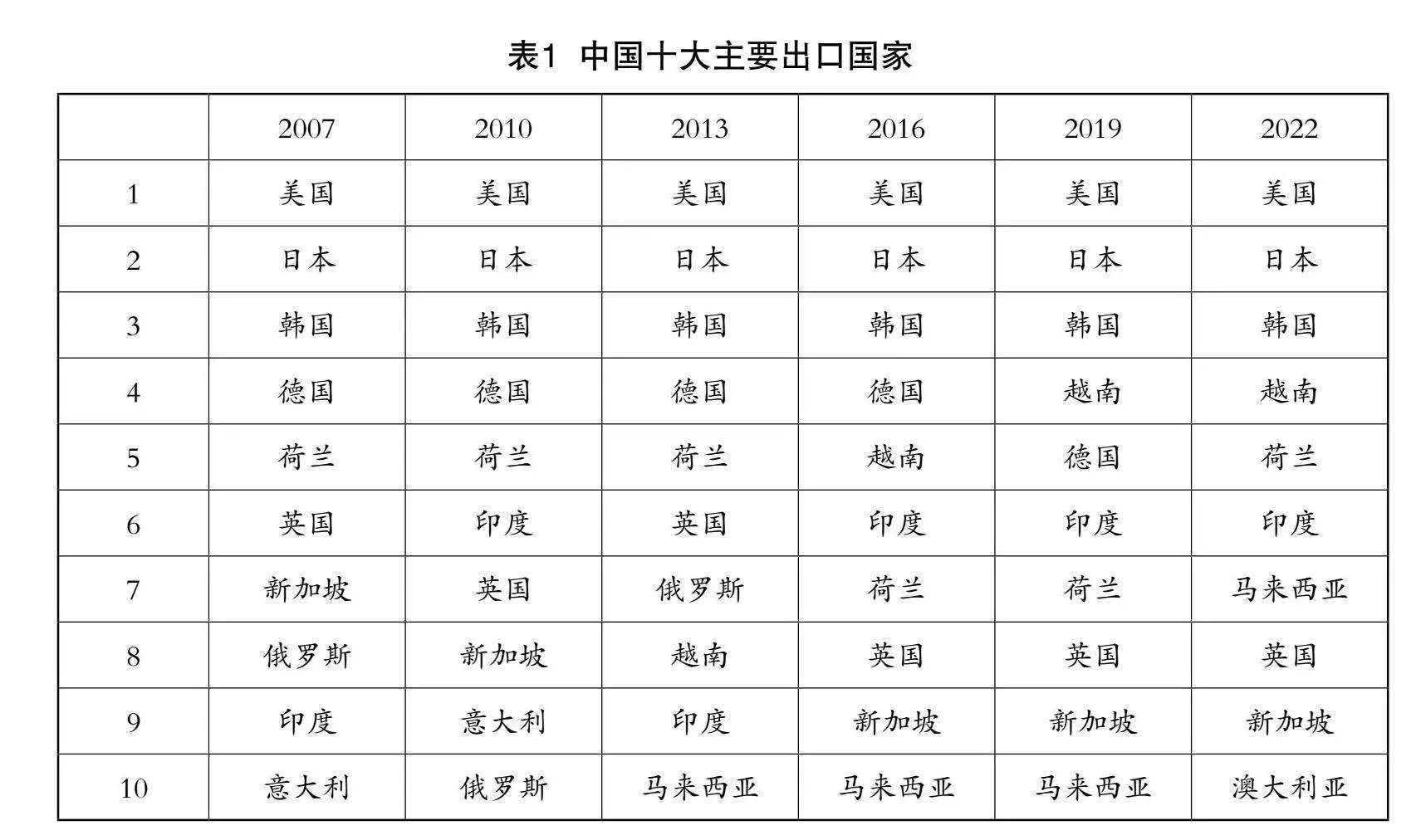

美、英、德、荷兰等国在中国出口中占据重要地位,随着国际经贸格局的日趋复杂,欧美国家在中国对外出口中的地位有所下降(表1,图3)。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效,使得东盟在中国货物出口总额中的比重显著上升,双边贸易持续增长。东盟已超越美国和欧盟成为中国最大的经贸伙伴。这一趋势表明中国的经贸结构正在向更加多元化的方向发展,新兴市场的崛起,是中国对外经贸格局发生的长期性和结构性变化。为了扩大高水平对外开放,中国的出口结构需要更加多元化,不仅要继续保持欧美成熟市场的份额,还应进一步拓展新兴国家市场,重点开拓包括俄罗斯、巴西、南非等在内的金砖国家市场,尤其是最新扩容的沙特阿拉伯等国。与此同时,应大力推进与东南亚及东盟国家的合作,加强与日本、韩国等周边发达经济体的经贸往来。

2. 进口规模仍需扩大

长期以来,中国坚持实施扩大进口战略,其已成为中国扩大开放的重要抓手。2023年,中国进口规模为17.98万亿元,稳居全球货物贸易第二大进口国,进口依存度为14.27%,相较美国的18.85%依然存在差距。进口是我国贸易增长的重要组成部分,需要进一步降低关税、减少贸易壁垒,持续扩大进口。对消费者而言,贸易成本的降低能够增加高质量消费品的进口,为消费者提供了更多的选择,使得市场竞争加剧,企业必须通过降低价格或提升质量来维持竞争力,以其带动国内消费品价格下降,提高居民的幸福感和获得感。对企业而言,扩大中间品进口,有助于降低生产成本,增加企业利润和地方财政收入。更重要的是,高质量的进口中间品,特别是发达国家的核心零部件,能够与国内中间品良好互补并深度融合,产生“1+1>2”的熊彼特效应,推动技术升级和产业优化。此外,进口最终产品虽然会在短期内加剧市场竞争,但从长期来看,这种竞争将通过优胜劣汰机制提升国内企业的全要素生产率。

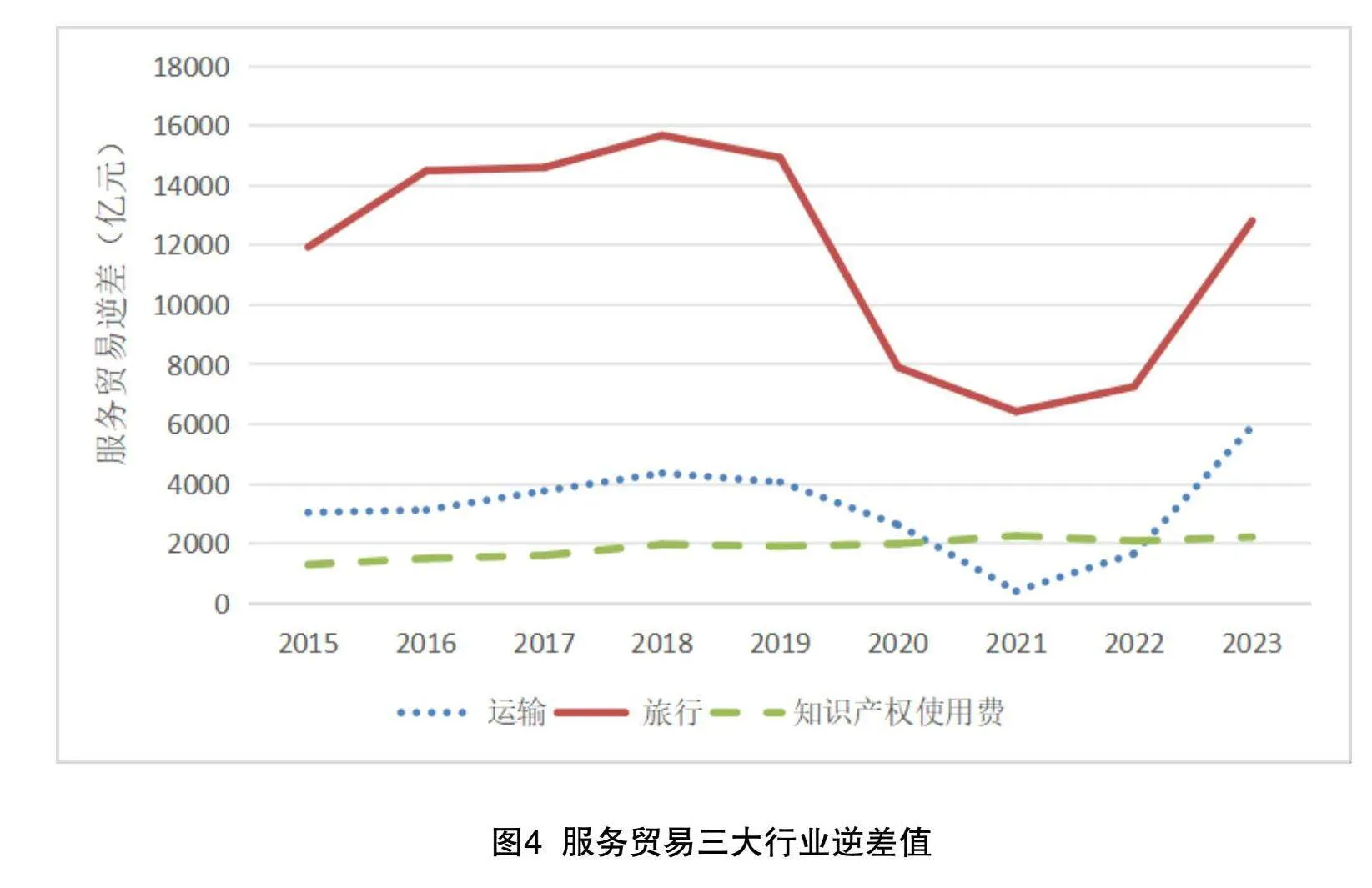

3. 服务贸易存在逆差

与货物贸易相比,中国服务贸易表现出总量不足和逆差扩大态势。中国已经是全球货物贸易第一大国,服务贸易还有较大发展空间,需从扩总量、调结构、树特色等方面努力。从总量来看,2023年,中国服务贸易进出口额为61576亿元,较2022年增长10.3%,其中,服务贸易出口额为22671.9亿元QsMLzOrlmb48fpHw907ToA==,同比下降7.7%,进口额为38904.1亿元,同比增长24.5%,服务贸易逆差16232.1亿元①。从结构上看,中国服务贸易在旅行、运输、知识产权这三个产业的逆差规模较大,2015—2019年三者贸易逆差均呈上升趋势(图4)。受疫情影响,2020年和2021年旅行和运输领域的贸易逆差显著缩小,而知识产权的使用由于不依赖实物并未受到影响;2021年之后,这些行业的贸易逆差再度扩大,至2023年,旅行、运输、知识产权的贸易逆差分别达到12810.1亿元、5934.1亿元、2223.5亿元。从特色上看,发展具有比较优势的特色产业如中医药服务贸易,可能是中国未来提升国际服务贸易竞争力的一个重要方向。

(二)开放领域有待拓展

中国在贸易开放方面取得了显著进展,并在外商投资和对外投资等领域取得了积极成效,但仍面临外资吸引力不强、投资层次不够深化、国际合作相对不足等挑战,有待进一步完善相关的制度建设,营造良好的营商环境,推动开放领域的进一步拓展。

1. 营商环境有待改善

2023年,全国新设立外商投资企业53766家,同比增长39.7%,实际利用外资11339.1亿元,规模位居全球第二。其中高技术产业吸引外资4233.4亿元,在实际利用外资中的占比为37.3%,同比增长1.2%,高技术制造业实际利用外资同比增长6.5%,显示引资结构持续优化。然而,高技术产业吸引外资的占比仍有提升空间,在高端技术和创新领域,对国际资本的吸引力有待增强。

尽管我国外商直接投资规模已居于全球领先地位,但在外商投资环境方面仍存在一些需要改进的地方。具体而言,由于配套细则不完善等,外资企业在市场准入后的实际经营中遇到障碍,“准入容易准营难”现象影响了外资企业的投资信心和落地效率。首先,服务外商投资的相关部门职责划分仍较为模糊,外商投资政策的实施效果不理想。其次,外资外贸领域的人才相对短缺,使得相关政策难以有效触及中小型外资企业的实际需求。再次,我国尚未建立完善的外资企业争端解决机制,外资企业在维权过程中面临较多困难和较高成本,外商投资权益保护机制有待完善。

2. 对外投资尚需深化

2020年,中国已成为全球最大的对外直接投资国,投资规模达1350亿美元,这标志着中国企业在国际投资市场中持续崛起,通过“走出去”战略不断扩大其全球影响力。然而,要真正实现对外直接投资的深度发展,企业不仅需要在规模上扩展,还要在质量上提升,在“走出去”的同时,还要“走进去”和“走上去”。

“走进去”是对外直接投资的进一步深化。其意味着企业不仅要关注自身经济利益,还要承担更多的社会责任。在跨国投资的过程中,企业应主动适应目标国家的经济、社会和文化特征,促进民心相通和文化认同。通过参与当地社区建设、改善基础设施、提供就业机会,可以有效增强目标国民众对中国企业的认同感,有助于投资项目的长期可持续性。

“走上去”则强调投资质量的提升。随着全球经济日益向高附加值产业转型,企业不能仅局限于低端制造业或资源依赖型投资,而是要向资本密集型、技术密集型产业发力。通过“走出去、走进去、走上去”的多层次对外投资战略,推动投资项目的可持续发展,提升企业的全球竞争力,助力中国经济向高质量发展迈进。

3. 人才与科技国际合作有待增加

近年来,中国在吸引国际高端人才方面不断努力,2023年中国的全球人才竞争力指数排名第40,相较2018年的第49名有所上升,但与瑞士、新加坡、美国等发达国家相比还存在较大差距。首先,在引进高层次国际人才的过程中,存在引进途径单一、协调成本高、程序复杂等问题,导致整体引才效果不够突出。其次,科技创新平台建设有待加强,目前存在资金投入不足、平台治理体系不完善、创新资源配置效率不高等问题,未能将人力资本有效转化为科技创新的驱动力。再次,科研项目的审批周期较长、人才评价体系不够科学合理、科技人才的生活保障有待提升等因素,导致国际科研合作和交流环境友好度有欠,限制了对国际高端人才的吸引和留存。

(三)制度型开放有待深化

中国与众多国家展开了区域经贸合作,但在推进制度型开放方面仍有待深化,主要表现为制度性领域的合作不够深入、主动适应国际规则的能力不强、国际经贸规则制定中的参与度较低等,亟待通过制度创新和政策环境优化等举措,推进对外开放向纵深发展。

1. 区域贸易协定有待推进

中国通过签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),加深了与亚太地区的经济联系。RCEP通过实行原产地规则、推动海关便利化、扩大负面清单等措施,有效促进了成员国间的贸易、投资便利化,同时还在知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等多个领域作出了高标准要求,为中国的地区经贸合作注入了强大动力。随着全球经济形势的复杂变化,中国需要进一步提升地区合作的层次,将推进《中欧全面投资协定》(CAI)、加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《中日韩自贸协定》谈判等作为下一阶段深化区域合作的重要方向。

然而,在推动这些高标准区域协定时,中国面临制度型开放有待深化的挑战,如在参与RCEP、推进制度型开放过程中,仍存在被动适应国际规则的现象,缺乏主动性与创新性。这使得中国在同国际高标准经贸规则接轨时,未能完全发挥自身优势。此外,中国在新兴国际经贸规则的制定中,参与度较低,难以在规则的制定初期争取更多的话语权和主动权。即便在已签署的RCEP框架下,中国仍需通过深化政策协调、优化营商环境等措施,将各领域的开放政策落实到位,以推动高质量的制度型开放,增强中国在未来国际经贸合作中的主动性和影响力。

2. “一带一路”合作层次有待提升

“一带一路”倡议为中国与发展中国家的经济合作提供了平台,涵盖了包括东南亚、西亚、非洲地区在内的众多国家。截至2022年4月19日,与中国签署“一带一路”合作文件的国家数目增加至149个,“一带一路”建设在沿线国家蓬勃发展。但在推进“一带一路”过程中,与沿线国家不同的政治和经济状况实行差异化应对不足。陆上丝绸之路涉及的中亚和欧洲国家间的经贸合作面临复杂的地缘政治局势,中国的对外投资往往受到较多限制。因此,陆上丝绸之路的合作模式需要调整为以双边贸易为主。

相比之下,海上丝绸之路的合作对象如东南亚、中东等地区的国家,与中国的经济联系更为紧密,合作层次较高。中国与这些国家的合作不应仅停留在简单的进出口贸易层面,还应推动双向投资,特别是在资本密集型和技术密集型产业上发力,在这些国家进行深度投资布局。这种差异化的合作方式不仅有助于“一带一路”的可持续发展,也为中国参与全球经济治理提供了新的制度创新空间。然而,当前的经贸合作更多侧重于基础设施和双边贸易,制度型开放的力度仍显不足。未来,中国应进一步强化与海上丝绸之路沿线国家在制度性领域的协同共进,特别是在金融开放、技术标准、法制建设等关键领域深化合作,加大在投资、金融、人才等领域的开放力度,通过拓宽合作渠道、优化政策环境等措施,确保中国开放政策深度融入全球经贸规则体系。

四、以高水平对外开放促进新质生产力

发展的政策建议

新质生产力是我国在新发展阶段畅通国内大循环、从而构建“双循环”新发展格局的内生动力,高水平对外开放通过促进先进要素流通、营造良好制度环境等方面助推新质生产力的发展。我国已在多个开放领域取得进展,但仍存在可以提升的空间,需要通过完善高水平对外开放体制机制,提供更优的政策支持和制度环境,打造更大规模、更宽领域、更深层次的全面对外开放新格局。同时,还应打破国内循环中存在的体制机制障碍,加快构建与新质生产力相适应的制度体系,实现高水平对外开放和新质生产力的相互促进。

(一)完善高水平对外开放体制机制

构建高水平对外开放体制机制,目的是进一步破除体制机制障碍,构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系,提升国际循环的质量和水平。要以制度型开放为重点,聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域,深化体制机制改革,完善配套政策措施,积极主动把我国对外开放提高到新水平,实现以开放促改革、促发展。

1. 稳步扩大制度型开放

制度型开放是我国扩大高水平对外开放的重点工作。要主动对接国际高标准经贸规则,如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),特别是在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等领域,构建与之相衔接的制度框架,打造透明稳定的制度环境,发挥自身优势争取国际经贸规则的制定权。依托自贸试验区、自贸港、国家级经济技术开发区、跨境电商综试区等各类开放平台,加大力度引进国际通用的行业规范和管理标准,加强规则创新和制度创新,建立健全对标国际高标准规则且适应我国国情的开放政策体系,降低贸易和投资障碍,为全国制度型开放提供可复制的经验。

2. 深化外贸体制改革

完善外贸体制机制,有助于拓宽我国开放领域,实现高质量的外循环。不仅要优化外贸政策,还要协同推进贸易政策和产业、财税、金融等政策的深度融合,促进内外贸一体化改革,通过构建高效、完整的现代化产业体系,在扩大贸易规模的同时推动贸易结构向高端化发展,实现我国在全球价值链上的攀升。随着国内外对高质量服务业的需求日益增加,应进一步加大服务业的开放力度,实施服务贸易负面清单,确保透明和公平的竞争环境,同时推进服务业扩大开放综合试点示范,特别是在新兴技术和现代服务业领域,创新服务业开放政策并发展具有中国特色的服务贸易模式,提升国际化服务能力,增强我国在全球服务贸易中的竞争力。

3. 深化外商投资和对外投资管理体制改革

扩大鼓励外商投资的产业目录,特别是在高新技术、绿色能源、通信、互联网等重点领域,进一步缩减外资准入负面清单,形成更加开放、友好的投资环境。保障外资企业在要素获取、资质许可、政府采购等方面的国民待遇,推动外资企业深度参与本国产业链上下游的配套协作,营造内外资企业公平竞争的市场环境。完善境外人员的配套服务,尤其是在入境、居住、医疗、教育、支付等方面,提升外籍人士在中国的生活便利度,依托各类开放平台打造示范性的国际化社区,提升对外资企业及其员工的服务水平。完善对外投资体制机制,应简化审批和备案流程,鼓励政策性金融机构和商业银行为企业拓宽投融资渠道,建立投资前风险评估体系,强化风险防控。

(二)构建与新质生产力相适应的制度体系

凭借超大规模市场优势,我国能够在畅通国内循环的同时积极参与国际分工与合作,加强国内市场与国际市场的联动,共同推进新质生产力的发展。因此,除了扎实推进高水平开放,还应破除体制机制障碍,盘活国内大循环体系,实现内循环和外循环的相互促进,不断解放和发展社会生产力。

1. 构建全国统一大市场,畅通要素流动

依托我国超大规模市场优势,既可以有效提升国内产业的竞争力,又能形成内外双循环的良性互动。根据克鲁格曼的规模经济递增理论,当企业或行业能够实现规模经济递增时,就可以通过差异化产品的生产实现出口的增长,使国家成为净出口国。这一理论从侧面解释了双循环战略的内在统一:通过构建全国统一大市场,促进内循环,进而带动外循环,从而实现内外循环的有机统一。在这个过程中,内循环是经济增长的内生动力,而全国统一大市场的构建是确保这一动力得以充分发挥的关键。通过构建全国统一大市场,可以促进生产要素自由流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放,实现内外循环相互促进,为培育发展新质生产力提供重要支撑。

其中,要素市场统一是构建全国统一大市场的起点,也是发展新质生产力的必要条件。要打破区域间、行业间的壁垒,畅通生产要素的自由流动,推动资源高效配置,实现经济要素的最优利用。重点突破制约人才、土地、资本、技术、能源、数据等要素自由流动的制度障碍,促进要素的跨区域和跨行业流动。创新人才是培育新质生产力的核心要素,要建立全国统一的人才流动机制,打破地域性限制和户籍制度的壁垒,特别是人才落户、居住等方面的政策障碍,同时健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,推动市场化的收入回报制度。此外,为了促进资本的高效配置,应推动资本市场的一体化建设,加强地方资本市场与国家资本市场的对接,拓宽融资渠道,支持政策性金融机构、商业银行和资本市场的协同发展。数据作为新型经济的重要生产要素,其流动的便利性直接影响产业创新和发展效率。应建立全国统一的数据流动标准和法规,在确保数据安全的同时,打破区域间的数据共享壁垒,建立统一的市场化数据交易平台,推动数据要素的流通和商业化应用。

2. 积极发挥政府作用

在培育新质生产力的过程中,要正确处理市场和政府的关系,既要“放得开”,又要“管得住”。市场机制可以推动资源的优化配置,实现效益最大化,但市场的自发性往往会带来市场失灵,特别是在新质生产力的培育初期,政府的引导和支持显得尤为重要。

政府应通过顶层规划和宏观调控,合理布局战略性新兴产业和未来产业,因地制宜培育和发展新质生产力。对于科技门槛较高的产业,如人工智能、机器人、新材料、新一代信息技术等领域,北京、上海、深圳等一线城市具备较强的科技创新基础,政府可以通过提供政策支持、加强资金投入等措施,引导这些地区进一步强化其技术领先优势,成为引领新质生产力发展的核心力量。而中西部和东北地区则具有工业基础雄厚、制造业链条完整的优势,这些地区可以通过引进技术创新资源,重点发展算力、人工智能、大数据等对所在区域的自然资源禀赋要求较高的关键领域,形成区域差异化布局,共同推动新质生产力的全面发展。

此外,政府还需要通过建立激励与约束并重的完整机制来推动新质生产力的发展。激励机制方面,政府应给予企业创新一定的容错空间,避免过度惩罚,以激发企业的创新积极性。同时,进一步扩大激励范围,除了关键核心领域的原始性创新,对于符合高质量发展的技术进步,政府也应该给予相应激励。约束机制方面,政府需要加强风险防控机制建设,对新质生产力发展的方向性问题进行把控,确保资源的合理利用,防止低水平重复建设和同质化竞争,尤其是在地方政府层面,应避免盲目追求产业规模而忽视质量和效益。

[参考文献]

[1] 李瑞琴,王超群,陈丽莉.以制度型开放助推新质生产力发展:理论机制与政策建议[J].国际贸易,2024(3):5-14.

[2] 任保平.以产业数字化和数字产业化协同发展推进新型工业化[J].改革,2023(11):28-37.

[3] 魏浩,周亚如.国际人才流入与中国企业出口产品质量[J].国际贸易问题,2024(2):158-174.

[4] 习近平经济思想研究中心.新质生产力的内涵特征和发展重点[N].人民日报,2024-03-01.

[5] 余淼杰,陈卓宇.在成就与挑战中推进“一带一路”倡议——基于“蓝点网络”计划和“债务陷阱论”的分析[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2022,50(6):1-11.

[6] 余淼杰,杨伯烨.理解东北的高质量发展:内涵、挑战与对策[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版)2024,52(1):1-12.

[7] 朱燕.以新质生产力推动构建“双循环”新发展格局的理论逻辑与现实路径[J].当代经济研究,2024(8):52-59.

Exploration of the Inner Mechanism of High-level Opening-up to Promote the

Development of New Quality Productive Forces

Yu Miaojie, Zhang Chenying

(Liaoning University, Shenyang, Liaoning 110000)

Abstract: New quality productive forces refer to the advanced productive quality brought about by revolutionary technological breakthroughs, innovative allocation of production factors, and deep industrial transformation and upgrading. High-level opening-up is an effective path to cultivate and develop new quality productive forces by aggregating globally advanced production factors, optimizing resource allocation, and providing an innovative institutional environment to facilitate their development. Conversely, the development of new quality productive forces can expand the scale of foreign trade and enhance the attractiveness of foreign investment, thereby promoting the transformation and upgrading of the trade structure. Currently, in the process of advancing the development of new quality productive forces through high-level opening-up, there are still issues such as the need for further expanding opening-up to the outside world, broadening the scope of opening-up, and addressing inadequate institutional opening-up. It is necessary to improve the institutional mechanisms for high-level opening-up to the outside world and create a new pattern of comprehensive opening-up that is larger in scale, broader in scope, and deeper in level. At the same time, it is crucial to accelerate the construction of a unified national market, leverage the government’s macro-control role, and form an institutional system compatible with new quality productive forces. This will enable mutual promotion between high-level opening-up and new quality productive forces, advancing high-quality economic development in China.

Key words: High-level Opening-up; New Quality Productive Forces; High-quality Development

(收稿日期:2024-09-10 责任编辑:赖芳颖)