由私及公:流动女性参与社区治理的动力机制与社会基础

摘 要:

随着中国社会流动性增强,人口流入型社区不断涌现,成为社区治理现代化的难点。从深圳市Y社区的情况来看,流动女性是人口流入型社区治理的重要力量,其参与社区治理经历了一个“由私及公”的过程。通过平台搭建、柔性治理、文化引领等创新做法,流动女性参与社区治理取得显著成效。流动女性参与社区治理的动力源于满足生计理性、寻求组织关怀和获取社会承认,工作灵活性、同乡集群优势和组织资源下沉则是其得以在社区公共空间中发挥作用的社会基础。剖析流动女性参与社区治理的动力机制和社会基础,能为人口流入型社区实现有效治理提供有益借鉴。

关键词:流动女性;“卡嫂”;由私及公;社区治理

中图分类号:D669.3 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)05-0049-12

一、问题的提出

随着城镇化进程不断推进,我国流动人口数量大规模增加,跨地域的人口流动改变了原有的社会结构和城市布局。第七次全国人口普查数据显示,截止到2020年,我国流动人口数量达到37582万人,相比2010年,流动人口增加15439万人,增长幅度为69.73%[1],流动人口占全国人口的比重为26.0%[2]。许多流动人口脱嵌于流出地和流入地的制度结构之外,组织化程度较低,他们在两地的公共参与均呈现边缘化特征。流动人口公共参与程度较低,既不利于个人发展,也影响基层治理成效。尤其在大流动社会背景下,流动人口聚居社区数量骤增,充分利用好流动人口这一社区参与的力量,对实现社区有序稳定、城市健康发展和基层治理现代化具有重要意义。

流动人口社区中的公共参与通常是松散的、消极的和被动的,这与流入地的“单向度管理”以及流动人口的参与冷漠相关。在社区治理层面,流动人口社区的治理模式通常重管理轻服务、重权力轻权利[3]。在此情况下,流动人口的合法权益往往无法得到有效保障,这使得流动人口对社区的认同感和归属感不高。流动人口的结构性矛盾和制度性障碍,令其无法直接参与社区治理,难以获得合法的、正式的参与权。在个人参与层面,流动人口参与意愿与自身所得利益成正比关系,目前呈现较低状态。一方面,流动人口的经济条件与个人能力无法支持参与;另一方面,流动人口脱离流出地的道德和舆论环境,在陌生环境中,缺少外部舆论压力和内心道德约束,容易滋生破坏规范和价值观的行为,从而给个人发展、社区稳定和城市安全带来极大隐患[4]。

围绕如何促进流动人口参与社区治理这一问题,学界已有诸多讨论和总结。有学者认为,可以通过建立服务自治机制,以服务和需求为导向,激励居民自主参与社区治理,以公共服务撬动社区自治,推动公共空间发展为社区自治空间。也有学者主张采取融合共治模式,以基层政府为主,引导妇女组织、社工机构、企业与居民等主体协同共治,通过政策引导与组织关怀,在流动人口与社区之间建立互动机制[5]。还有学者建议采取精准治理模式,从粗放型管理迈向精细化“智理”[6],从防范性治理转向人性化治理,营造安全、宜居的流动社区环境。除此之外,也有学者主张推行以外管外模式[7],通过建立流动党支部、村居特别委员制度[8]、流动人口志愿者队伍等,发挥流动群体中乡贤精英的带头示范效应。

基于以上现实背景和既有研究成果,本文认为,该研究领域中尚有如下两点值得深入探讨。第一,既有研究忽略了性别视角,男性与女性流动人口参与社区治理的逻辑与机制有着明显的差异。近年来,不少学者对农村女性和城市女性的公共参与问题展开了热烈讨论[9][10],但对游离于城市与农村之间的流动妇女关注较少。随着流动妇女在社区公共参与中崭露头角,探讨其参与社区治理的逻辑与机制是必要的。第二,对流动人口参与社区治理的描述性研究较为丰富,但对不同类型的流动人口为何参与以及参与机制的讨论尚付阙如。事实上,流动人口社区的类型是差异化的,包括地缘聚居型、业缘聚居型、混合聚居型等。因此,本文基于深圳市“卡嫂”聚居社区治理的创新经验与显著成效,分析流动女性成为社区治理参与主体的过程,讨论其参与社区治理的动力机制与社会基础。

二、相关文献回顾、分析视角与研究方法

(一)相关文献回顾

妇女平等参与基层社会治理是加强基层治理体系和治理能力现代化建设的必要条件,有利于构建共建共治共享的社会治理格局。但妇女平等参与基层社会治理不是一个既定的事实,而是经历了一系列制度变迁。

新中国成立以后,全国开展了女性解放运动,国家将妇女组织起来参与生产并动员其参与公共生活[11]。改革开放以后,随着家庭联产承包责任制推行和单位制逐渐解体,个体劳动逐渐取代集体劳动,民众参与公共事务的热情被唤起,然而,大多数妇女却缺乏参与公共事务的路径[12]。在市场化改革时期,国家力量撤退致使家庭私人化,进而导致生育、养育和照料等家务劳动的女性化[13],妇女逐渐从公共领域退回家庭内部。与此同时,妇女发展问题逐渐受到重视:1992年颁布的《中华人民共和国妇女权益保障法》规定,“妇女有权通过各种途径和形式管理社会事务”;1995年国务院发布的《中国妇女发展纲要(1995—2000年)》提出,“提高妇女参与国家和社会事务决策及管理的程度”。党的十八大以来,社会主义协商民主制度推动多元主体参与基层社会治理[14],这为进一步促进女性参与公共事务提供了制度空间。2021年国务院颁布的《中国妇女发展纲要(2021—2030)》提出,“推动妇女有序参与城乡基层社会治理,促进新社会阶层、社会工作者和志愿者中的女性积极参与社会治理”。在上述政策背景下,为进一步引导女性参与社区建设,提升基层社会治理效能,妇联在新领域、新业态、新阶层和新群体中不断开展妇女工作。

随着制度上对妇女平等参与基层社会治理的重视和完善,如何动员女性参与社区治理成为学术界的研究热点,相关研究可分为政策推动和理性驱动两条路径。政策推动研究路径强调鼓励女性参与社区治理,主张基层政府整合妇联、社会工作者等多主体的力量,营造女性参与社区治理的空间环境。通过建立妇女议事会[15]、“妇女之家”平台、妇女小组长制度等,为女性参与社区公共事务决策与治理提供空间;通过开展乡村振兴巾帼行动、美丽家园建设等新妇女运动[16],以自上而下的方式动员妇女骨干力量搭建社区参与的组织平台。理性驱动研究路径强调吸引女性参与社区治理,关注女性个体及家庭的需求,主张通过满足女性需求来带动其参与社区治理。有研究发现,妇女通过社区参与可以接触到丰富多样的技能培训会、女性主题活动等,这有利于其提升个人能力和丰富知识储备,为女性实现自我价值提供平台。同时,女性之间建立起的情感关联和支持纽带,可以满足个人情感需求和交往需求[17]。还有研究发现,家庭利益是女性参与社区公共事务的重要动机[18]。为了保障自家生存安全和实现家庭利益最大化,女性通过参与公共事务帮助家庭规避政治风险,整合家庭照料和育儿资源[19],从而获取更多的生存资源和权力[20]。

综上所述,既有研究主要从政策推动和理性驱动两条路径分析女性社区参与的动力来源。然而,政策推动路径只关注女性社区参与中的制度设置,忽略了女性本身的主体性,只有偏向女性的制度设计,并不能使得女性真正参与其中。理性驱动路径关注到女性的需求及其与社区参与的关联,但未能呈现参与的整个过程和重要机制。基于此,本文站在女性主体性角度,引入“由私及公”的分析框架,探讨流动女性在社区参与中如何实现从“私域”到“公域”的转变。同时,“由私及公”的研究思路也为推动宏观制度设计落地并转变为女性社区参与的微观动力提供思路。

(二)分析视角

公与私是中国传统文化中的一组重要概念,其内涵在不同阶段有着不同所指。在春秋时期,“公”指君王与祖先,“私”指个人与民间,公与私、善与恶形成二元对立,社会中出现了立公灭私的压制性道义标准[21]。在明末清初和民国时期,社会推崇“合私以为公”“公者私之积”的理念,部分承认私的一面,提倡由“私”引出“公”[22](p.594)。从新中国成立到改革开放,公则代表着党、国家或集体单位等,大公无私成为文化主旋律。改革开放至今,西方文化的涌入及市场经济的盛行,为公与私注入了新内涵,“公”有了公共之意,“私”则承认合法的个人权利与利益。

虽然公与私的内涵经历了不断演变的过程,但公与私的交互已逐渐成为共识,“由私及公”被认为是中国人的日常行148828191046aaf1c02393383c82f289动逻辑。费孝通的差序格局认为,“私”是中国人社会行为的核心[23],以己为中心的自我理性,结合亲疏远近的原则,是建立社会关系的标准。梁漱溟的伦理本位认为,建构社会关系并非仅以自我作为关系的出发点,也可能从公的观念出发,围绕对方展开社交网络,基于私人关系圈层[24](pp.76-92),通过关系转移,打破公与私、群与己的界限。孔子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,想要获得仁德之心,在于推己及人。儒家“推己及人”的道德观是梁启超“由私推公”观念的历史渊源,前者指由自我到家人,再到家庭之外的人,后者是从儒家传统的私人生活领域延伸到近代的公共生活领域。

“私”兼顾个体利益,私人领域是将私人性的伦理关系作为基本原则的空间领域。“公”以公共伦理为基本出发点,公共领域是以公共秩序规范作为普适性原则的空间领域。“公”突破了由“私”出发的狭隘个体利益的制约,将满足公共利益作为目标,追求更多人的共同利益。基于上述讨论,本文从“私”与“公”的分割与连接视角分析流动女性社区参与的动力来源,通过在私人事务与公共事务之间建立连接,为流动女性从“私域”转向“公域”提供平台与动机。基于此,本文提出“由私及公”的分析框架,分析流动女性在社区参与中如何实现从私人领域转向公共领域、从关注个人利益到兼顾公共利益、从个人角色转变为公共角色,从而实现从于私的“小我”向于公的“大我”的转变。

(三)研究方法

本研究聚焦流动女性的社区参与,以深圳市Y社区为调研点。该社区聚集了大量公路运输行业从业者,社区内的“卡嫂”来自全国17个省市地区,流动范围较为广泛。社区内部共400多名“卡嫂”,登记在册的共245名,该社区因行业聚集性较高,率先被地方妇联挖掘。

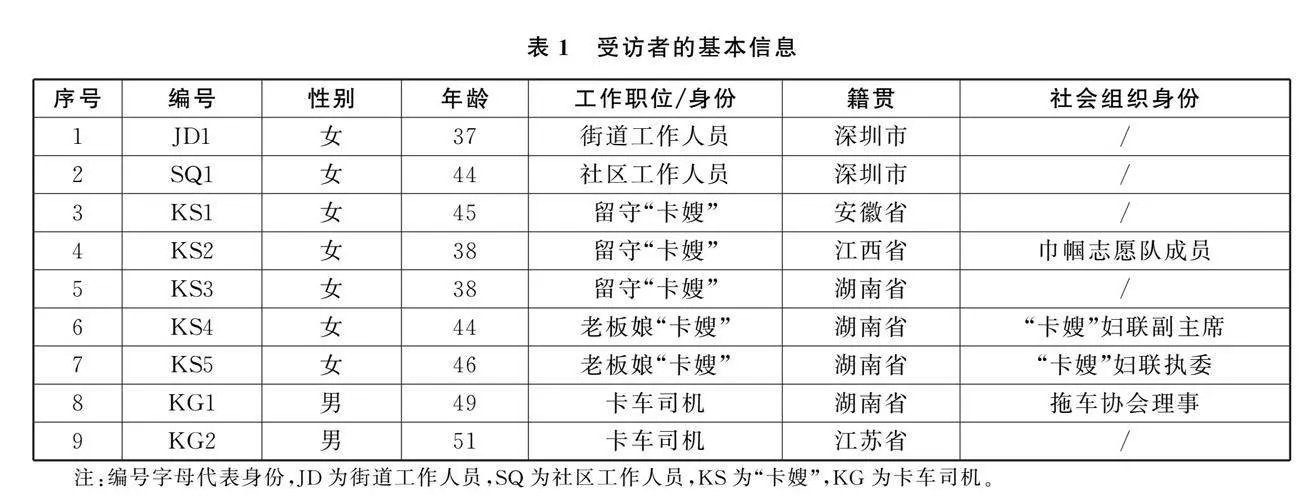

本文采取质性研究方法,运用判断抽样和滚雪球抽样,采取访谈法、参与观察法等研究方法,立体呈现流动女性社区参与实践。本文根据经验饱和的原则,兼顾访谈对象的多样性与典型性,对研究样本进行综合考量。选取多位“卡嫂”、卡车司机、工作人员进行访谈,对其中个别人员进行了多次回访(参见表1)。笔者对“卡嫂”妇联、“卡嫂”巾帼志愿队、行业协会等社会组织的代表及负责人进行深度访谈,个别访谈以座谈会、电话访谈的形式进行。我们还对区、街道和社区工作人员进行了访谈,了解基层政府为动员流动女性参与社区治理而采取的制度措施、开展的公共服务活动等。同时,为进一步深入观察流动女性的社区参与实践,笔者多次参加社区举办的小型沙龙、职业技能培训会等活动。

三、流动女性参与社区治理的经验与成效

Y社区在推动流动女性参与社区治理方面取得了较好的成效,这为分析该群体社区参与的内在逻辑提供了成功经验。一方面,平台搭建、柔性治理和文化引领为流动女性参与社区治理提供机会,是促进公共性生成的经验做法。另一方面,个人发展、带动效应和多元嵌合的治理效果呈现从“私域”到“公域”扩展的趋势,这也是本文提出“由私及公”动力机制的现实起点。

(一)流动女性参与社区治理的创新经验

1.平台搭建:创建“卡嫂”妇联组织

全国妇联提出,要在新领域、新业态、新阶层和新群体中拓展妇联工作。深圳市作为港口城市和物流运输行业的枢纽城市,聚居着数量庞大的卡车司机群体,“卡嫂”是对公路货运业男性卡车司机配偶的统称。Y社区是物流运输从业者的聚居社区,总人口约2.6万人,其中,非深户籍人口约2.04万人,卡车司机约0.25万人,“卡嫂”共400余人。该社区的“卡嫂”因其行业聚集性较高,率先被地方妇联挖掘。

为更好地凝聚和服务“卡嫂”群体,区、街道妇联在社区协助下,以行业统建和区域联建的方式,在“卡嫂”中挖掘与培育有责任心、有号召力的妇女骨干,最终选取9名行业里的先进代表组建“卡嫂”妇联组织,其中包括1名妇联主席、2名妇联副主席和6名妇联执委。“卡嫂”妇联协同社区工作人员,通过开展社区活动加强该群体之间的横向联系,为“卡嫂”参与社区治理提供平台。流动女性中的骨干群体率先参与到了社区公共服务之中。为进一步扩大组织规模,社区妇联采取线上与线下结合的方式,建立“卡嫂微信群”,在党群服务中心建立活动基地,以此吸纳更多流动女性积极参与社区治理。

“我们在选‘卡嫂’妇联成员的时候,会考虑她家在(卡车)行业里的影响力,以及她自己在老乡中的威信。如果妇联成员具有一定群众基础和号召力,那么,其在动员其他妇女参与社区活动时也更加有效。”(JD1)

2.柔性治理:建立服务自治机制

构建政府引领、社区治理和居民自治的互动机制,是实现社区治理体系和治理能力现代化的内在逻辑。为营造政府、社区与居民良性互动的环境,各地需要创新社区治理模式,推动社区权力体制由科层制转向合作式,社区资源配置方式由单向输入转向资源共享,社区身份建构从割裂转变为认同[25]。在这一认识基础上,Y社区建立“吸纳—依附”“融入—反哺”的服务自治机制,努力构建社区治理共同体。

在公共服务平台搭建中,社区聚焦“卡嫂”的生存需求,建立“吸纳—依附”机制。在行业服务层面,基层政府通过政策关怀、资源链接和物质支持等方式,推动社区物流企业的可持续发展。在家庭服务层面,社区开展“四点半课堂”“智慧父母教养”等活动,帮助卡车家庭暂时看管孩子或辅导功课,并向孩子父母传递家庭教育理念。在个人服务层面,根据当下用工需求和“卡嫂”综合素质,社区针对性地开展职业技能培训,如线上直播、家政收纳培训等。

社区公共服务空间的拓展促进自治空间的产生,社区与居民之间逐渐形成“融入—反哺”机制。很多“卡嫂”在享受社区服务、融入社区的同时,也积极参与社区建设。例如,在解决家庭纠纷中,“卡嫂”主动充当家庭调解员,协助调解卡车家庭矛盾纠纷。在参与环境治理上,“卡嫂”们组建巾帼志愿队伍,自发开展社区环境美化宣传、周五清洁日、创建文明城市宣传等活动。在社区“五长六岗”工作中,妇联组织发挥带头示范作用,动员“卡嫂”坚守志愿者岗位。在社区扶弱助困中,“卡嫂”主动上门慰问特殊问题妇女、关爱卡车特困妇女家庭,对老弱病残户进行关怀与看护。社区通过向流动妇女及其家庭提供公共服务,唤醒其社区参与的自主性与积极性。

3.文化引领:打造社区品牌活动

社区文化是构建和谐社区的社会心理基础和精神纽带,社区文化建设是提高居民素质与社区认同感的有效手段[26]。流动社区的人口稳定性较低,邻里之间缺乏了解与互动,这导致社区内部的信任度较低与融入感较差。Y社区通过开展丰富的社区文化活动,拓宽居民间的交往沟通渠道,为流动人口的社区参与提供文化动力。社区的文化氛围和文化资本对居民有引导与感化作用,可以促进居民对社区的身心认同,从而增加社区的稳定性。

为了将居民吸引到社区公共空间,Y社区打造丰富的社区品牌活动。为促进流动社区的融合,Y社区定期开展“美食汇”“跳蚤市场”等活动,鼓励社区内来自全国各地的流动人口参与进来,他们在品尝美食与交换旧物的过程中实现了有效的交流与互动。为加强卡车家庭的交流,Y社区开展“拖不走的幸福”、亲子手工等活动,不仅为家庭成员提供互动空间,也为不同卡车家庭提供交流平台。为满足流动女性的群体需求,区、街道、社区三级妇联联合举办“不一样的女王节”活动,定期举办插画、瑜伽或茶话会等休闲娱乐活动,或开展亲子教育、婚姻家庭关系改善、健康管理等日常活动。为鼓励社区企业发展,Y社区协同妇联与行业协会举办“你好,司机”“最美卡嫂”等评选活动。通过开展并延续社区品牌文化活动,Y社区构建起了人口流入型社区特有的群聚文化,满足了居民对文化再生产的需求,激起了流动女性的社区认同感与地域归属感。

“像社区举办的篮球比赛、绘画课、拼积木活动,我儿子比较喜欢,所以只要有空我就会带他来。小区里开展的活动还是挺多的,基本上隔一段时间就会有,志愿者会在群里发活动通知。”(KS2)

(二)流动女性参与社区治理的显著成效

1.个体发展:提升综合能力与价值

“卡嫂”学历普遍偏低,拥有初中及以下学历的人占据较大比例。受文化程度偏低、个人技能性较差、社会网络单一等原因影响,“卡嫂”在劳动力市场中处于劣势地位。卡哥“随单即走”的工作性质令“卡嫂”处于时刻在家待命的状态,繁琐的家庭事务导致其劳动时间不固定,只能打零工或做兼职,面临着严峻的就业困境。作为流动人口,外出打工的迁移生活充满不确定性、不稳定性,面对结构性矛盾与系统性约束的双重壁垒,流动女性产生融入困境与认同危机。

“我老公说不定什么时候就出车了,那我就要在家处理接单、调货的事情,还得在他回来前准备吃饭、洗澡的东西。现在很多工作都要求固定时间上班,像我们这种情况,想找个正式的工作还挺难的,很多人只能跑去附近的码头打零工。”(KS1)

在社区参与的过程中,流动女性接触到较多培训活动与就业指导,个人综合能力因此而得到提升。社区协同行业协会与用工企业为有需求人群提供就业技能培训、用工信息分享、灵活就业等服务。为提高骨干成员的服务能力以及组织负责人的领导力,社区会定期举办组织培训、理论学习等活动。“卡嫂”利用自身的威信与号召力协助社区调解矛盾纠纷,动员居民参与社区环境整治等。在社区服务与建设中,女性从家庭走向社区,由幕后走向台前,由被动参与转为主动参与。她们隐匿的社会劳动实践逐渐被看到,自身价值得以彰显,“卡嫂”逐渐成为建构共治型社区的合作主体。

2.带动效应:激活内生性社会力量

陌生人社区的文化共同体是冲突的、不稳定的,但女性的柔性气质为调和冲突、制造稳定性创造了空间,她们的耐心、共情和细心等品质与社区治理的情感性、过程性与参与性不谋而合。女性特有的柔性品质为社区带来信任、互惠等社会资本,其情感性互动和人格化示范[27]可以协助社区工作人员与居民建立友好关系。女性的社区角色是家庭照料者的延伸[28],很多“卡嫂”将生活经验运用到社区服务中,满足居民个性化需求,收获社区居民的情感与行动支持,促进社区信任机制建立。

流动女性的柔性治理感化社区居民,从精细化服务到信任关系建构,居民的集体意识不断增强,更多的流动人口主动参与社区治理。从个体视角来看,居民的主人翁意识增强,参与社区公共活动的意愿增加,更多社区积极分子得以涌现。从家庭视角来看,“卡嫂”参与社区治理使其劳动价值获得社会承认,提升了其在家庭中的话语权,她们往往会进一步动员家庭成员参与社区治理,这就实现了以家庭为单位的连带性吸纳[29]。从组织视角来看,随着更多居民参与社区治理,各地涌现出商会、行业协会、女性社会组织等,社区的内生力量得到更大程度释放。

“我们家有四个义工,我和我老公,还有两个儿子,刚开始主要是我和大儿子两个在做(社区义工),他是卡车行业协会的。有时候家里突然有事,和社区活动冲突了,我就会让小儿子或者老公去替我,刚开始他们还很不情愿,后面参加多了,他们自己也感觉挺有意思。”(KS1)

3.多元嵌合:促进社区融合与共治

社区治理现代化不仅需要政府、企业与社会组织等外部力量的支持,也需要居民、内生组织等内部力量的参与。为激活社区居民的长效参与动力,社区引导妇女组织建立需求回应机制,关注居民不断增加的生活需求,满足其对美好生活的向往,动员流动人口进行自我管理与服务。女性社会组织是正式制度嵌入居民生活的中间桥梁,各地通过联合外生力量与内生力量,形成“政府主导—社区服务—企业支持—组织协同—居民参与”的融合共治体系。

社区融合共治是循序渐进的过程,其通过多元主体嵌合,形成立体交叉的协同合作模式。“卡嫂”妇联作为社区治理的合作组织,整合区、街道、社区等相关部门的政治资源,发现与培育社区内部的自治力量与自治组织,发挥地方组织对外部资源的转化与吸纳作用,以及对内部资源的整合与利用效能,从而促进社区多元共治体系的建立。流动女性的公共参与也促进了社区与企业的联合,Y社区联合企业建立用工信息共享机制,建立行业协会与外部企业的沟通渠道,为企业入驻社区提供正当性与合法性。总之,Y社区积极发挥多主体在多领域、多层次的合作效能,通过各单位的协同发力与综合施治,实现了社区融合与共治。

四、流动女性参与社区治理的动力机制

个人利益与公共利益并不冲突[30],“由私及公”体现了居民从“私域”转向“公域”的过程,从满足生计理性到寻求组织关怀,再到获取社会承认,社区参与领域从家庭亲子类活动扩展到社群组织活动,再扩展到社区公共活动,实现了从私人空间向公共空间的转变。“卡嫂”从获取个人或家庭发展到促进社会组织发展,再到促进社区多元共治,在保障个人利益的同时,实现了对更高层次公共利益的追求。流动女性身份经历了从个体身份到组织身份再到公共身份的转变。“由私及公”的整体逻辑在私人领域表现为自下而上的弥散性行为,在公共领域呈现为自上而下的规制性行为[31]。

(一)满足生计理性

熟人社会以家族或村组为私的范围,而陌生社会则以个人或家庭作为私的起点。流动女性参与社区治理有着明确理性考量。在生存理性层面,流动女性追求风险最低化,通过参与社区治理,寻求社区对家庭生计的庇护。卡车行业的雇佣关系存在非对称性的倒依附关系[32],重型卡车的驾驶门槛较高,卡哥凭借劳动技术的身体化,获得资本积累的先发优势。面临稀少雇工,雇佣方成为讨好方,以道义期待约束卡哥的劳动实践,然而卡哥“磨洋工”的懒散行为令雇主预期落空。基于此,“卡嫂”通过社区参与寻求妇联组织或行业协会的帮助,提出在运输公司与卡哥之间建立约束机制的现实诉求,并通过社区参与在熟人关系中建立低成本、高稳定的雇佣关系,以保证家庭生计的稳定发展。

在经济理性层面,户内个体的理性经济算计具有高度共通性与利益同一性[33],卡车家庭追求经济效益最大化,面对市场需求,通过扩大公司规模增加经济收入。扩大规模需要增加卡车数量和卡车司机,但社区内的货运企业管理制度尚不健全,对卡车司机的约束力较差,社区企业面临劳动力频繁更替、流失严重的问题,其用工成本因此而增加。如何打造卡车行业的人力资源蓄水池,吸引农民工成为“他雇型”卡车司机,是企业扩大规模面临的问题。“卡嫂”通过参与社区建设,寻求相关部门或行业协会的帮助。例如,制定成文的规章制度,营造安全稳定的社区生活环境,吸引更多卡车家庭在社区安家,为企业发展提供充足劳动力。

“我现在最怕半夜接到电话,就害怕卡哥路上出了什么危险。有些卡哥不想干的时候,就借口家里收稻子,直接把车子撂下不管了。我一个车子停下来的成本很高的,车子的停车费和高速费、司机的社保都要继续交。”(KS5)

在发展理性层面,农户在社会交往过程中常常展现种种利他和互惠行为,以此来维系社会关系和社会网络,获得未来发展潜力。“卡嫂”作为公司内务负责人,不仅要负责接单、派单与调度等工作,还需要向外拓展合作关系。大型物流运输公司具有接单优势,这给许多小型货运公司带来了生存压力。为获得更多的运输单子,一些小公司主动向大企业寻求合作。但Y社区的小型物流公司较多,如何在众多条件相等的企业中脱颖而出,是掌管内务的“卡嫂”面临的难题。通过参与社区治理,“卡嫂”之间建立紧密联系,为促进企业合作奠定关系基础,可见的经济利益是流动女性社区参与的动力因素。

(二)寻求组织关怀

人口流动导致差序格局日渐式微,乡土社会以己为中心建立的稳定关系面临解体的风险,流动女性背井离乡来到陌生社会,其原有的社会关系网络发生断裂,相应的社会支持体系面临解体,这会造成身份认同危机。流动女性随着市场需求迁移到陌生城市,她们在文化区隔与制度壁垒的制约下,产生社会融入困境。通过社区参与,流动女性获得正式组织的资源支持与制度庇护,收获同类群体或组织的情感关怀,得以重塑身份认同与群体自信。

一方面,寻求正式组织的制度庇护。通过制度认证与资源输入,流动女性的劳动价值得到肯定,生存需求得到回应。“卡嫂”作为卡车司机背后的女人,是协助卡哥工作的贴身帮手,也是守护卡车家庭的坚实后盾。然而,公路货运业男性数量的绝对优势,导致“卡嫂”被他者化、边缘化与刻板印象化[34]。为凸显“卡嫂”的劳动价值,社区协同妇联举办“最美卡嫂”“最美卡嫂家庭”“最美志愿者”“找货小能手”等评选活动,肯定“卡嫂”的劳动实践价值,通过正式制度认证激励更多流动女性参与社区治理。评选出的模范对象也成为社区治理的中坚力量,带动更多积极分子活跃于社区日常事务中。

另一方面,寻求非正式组织的情感关怀。通过集体行动与抱团取暖,流动女性获得身份认同与群体自信。在社区参与中,流动女性逐渐接触到各类外来人口自发成立的社区组织,同类群体聚集使流动女性在陌生环境中产生亲切感与安全感,帮助其获得情感慰藉、重塑社交网络。基于流动女性的情感交流需求,社区组织定期举办团建、老乡会等活动,为其提供稳定的交流平台。在社区组织的关怀与庇护下,流动女性的劳动实践价值逐渐被他人看到,其社区服务工作也获得居民的赞同与认可。

(三)获取社会承认

作为家庭事业的支持者和社区活动的参与者,“卡嫂”的社会身份具有模糊性特征,其所从事的劳动具有隐匿性特征,这导致其并未得到应有的重视与保障。一些女性在家庭领域承担着主要的生产与再生产工作,她们的生产生活实践主要集中在私人领域,其政治资源匮乏,公共政治参与呈现盲从状态[35]。相较于男性,流动女性的公共参与度较低,这强化了其社会身份的边缘性。在行政力量的驱动与群团组织的吸纳过程中,流动女性的主体性逐渐被激活,她们通过参与社区事务来塑造公共角色,从而寻求社会承认。

女性社会组织作为流动女性公共参与的社会中间层,是流动女性从私人领域进入公共领域的平台,也是帮助其实现从个人主体向社群主体转变的中介。Y社区赋予“卡嫂”妇联组织制度合法性,帮助其真正成为社区治理的参与者[36]。该社区协助“卡嫂”妇联建立正式的组织架构和制度章程,在对组织成员进行赋权与赋能的基础上,给予其公共权力与公共身份,满足流动女性对公共价值的追求。同时,为实现“卡嫂”妇联参与常态化,各部门将其作为合作单位,协同街道总工会、社区党委、社区工联会和行业协会开展社区活动,这有助于“卡嫂”妇联树立组织权威与获取群众基础。

流动女性参与社区治理的社会报酬是居民承认的权威身份。从行为动机来看,人既关注现实的经济利益刺激,也关注一定的社会报酬。彼得·M·布劳(Peter Michael Blau)认为,人的利他行为之所以存在,不仅是因为物质报酬,还可能因为荣誉、轻微的权威感、情感与价值等社会报酬[37],后者帮助人们建立彼此尊重的交往。对于流动妇女而言,参与到基层治理中意味着社区工作人员和大家“看得起你”。被正式权力组织所认可的职位和荣誉是具有含金量的社会地位品[38]。尤其在流动人口聚居社区,老乡群体间的口口相传和依附行为,让流动女性收获较大的满足感与成就感。

“家里人说我做义工像‘有瘾’一样,‘走火入魔’了,人家一打电话就走。主要是家人支持,工作人员也比较和善,小区住户也都比较配合,所以我们也愿意加入进来。虽说做志愿者很累,但是一想到自己也被别人认可和需要,就感觉还是挺值得的。”(KS3)

五、流动女性参与社区治理的社会基础

流动女性的社区参与研究不仅要回答“动力何来”的问题,也要探究支持该群体参与社区治理的社会基础。性别分工为流动女性参与社区公共事务提供空间便利和时间支持,以血缘、地缘和业缘汇聚的流动人口社区为其社区参与提供群众支持,妇联组织下沉为其提供资源支持和制度保障。来自家庭、社群和社区等不同层面的支持,为流动女性的社区参与奠定了坚实的社会基础。

(一)性别分工:流动女性的工作灵活性

在性别主义看来,女性兼具生产者、再生产者和社区责任者的角色[39](pp.270-272),不同身份的交叉互动带来更多的社区责任感。在家庭分工中,男性劳动与公共领域的生产性劳动相联系,女性劳动与私人领域的非生产性劳动相关联,如生养、照料与情感满足等。女性的劳动实践长期处于非正式领域,与市场化劳动并非直接相关[40]。流动女性不仅要照顾随迁家人的日常生活起居,而且要参加工作,以减轻家庭的经济负担。

社区留守女性是一个庞大的群体,如何动员其自主参与社区治理,对于推动社区治理现代化较为关键。“卡嫂”是协助卡车司机工作的帮手,也是支持卡车货运行业发展的重要力量,分为跟车“卡嫂”和留守“卡嫂”。跟车“卡嫂”是卡车司机的贴身助手,随同卡哥跑长途运输,把家搬到卡车上照顾丈夫,并协助卡哥找路、找货、看货和卸货等。留守“卡嫂”一般从事家庭照料劳动和家庭生计管理,卡车司机工作时间不确定,需要“卡嫂”预留时间配合自己的工作节奏。

“我老婆不用跟车,但她的时间基本是跟着我走的,我什么时候回来、什么时候走都是随时的,她要随时帮我准备吃的、喝的和路上用的东西,还得处理好家里大大小小的事情。”(KG2)

大多数留守妇女从事家务劳动,其时间呈碎片化状态,这给她们带来就业困境,但却为其参与社区治理提供了可支配的时间资本。对于负责家庭生计的留守妇女而言,她们主要负责公司财务、人员调配、单子分配与货物管理等工作,不用跟随卡哥跑长途运输,拥有部分可自由支配的时间。随着更多“卡嫂”不再跟车,许多流动妇女利用碎片化时间参与到社区建设与志愿服务活动中。家务劳动的随机性与社区参与的灵活性相契合,流动女性拥有了参与社区治理的时间资本。

(二)同乡集群:妇女骨干的群众性基础

流动社区的“传帮带”现象尤为显著,同乡之间形成带动效应,老前辈们最先“占码头”,后续带领亲朋好友进入卡车行业。熟人社会中的先赋性关系决定社交网络围绕家庭展开,每段连接关系是血缘、地缘或业缘的复合品。后致性是构建城市社会关系网络的关键,血缘、地缘或业缘独立于每段关系[41]。然而,要想在城市社会中重塑熟人关系,依然离不开血缘、地缘或业缘的加持,三者组合关系呈现复杂性,兼具封闭与开放、熟悉而陌生的特征。Y社区是物流运输从业者的聚居地,外来人口基于地缘、血缘与业缘而汇聚,同乡同业是流动社区最大的特征。流动社区中同乡群体间的抱团取暖,是流动女性参与社区治理的底气。

“二十多年前就有卡车司机在Y社区聚集,最开始就是PJ人在做,老前辈占码头,为我们闯出一条路,不是他们冲在前面,我们也不可能站稳脚跟。现在主要是70、80后在开卡车,干这行很辛苦,大家都不愿意孩子进来。”(KG1)

妇女骨干的多元权威,进一步巩固其参与社区治理的群众性基础。作为行业中的佼佼者,妇女骨干通过资源与信息共享,满足老乡群体的经济理性,从而在熟人圈层中确立一定的话语权与社会威望,为自身社区参与培育拥护者。作为流动群体中的正式组织成员,其被赋予了组织正当性和公共角色身份。同时,行业协会、老乡会或商会等也给予妇女骨干组织支持。正式组织与自治性群团组织的异质性与同质性共存,为妇女骨干顺利进入社区公共空间提供“娘家人”的支持。

(三)资源积累:妇联组织的下沉式发展

为了顺应妇女群众就业、生活方式多元化的发展趋势,妇联在“四新”领域拓展组织建设工作,通过将妇联组织体系延伸至最小单元,最大程度发挥引领、服务与联系妇女群众的积极作用。为进一步增强社区流动女性的横向联结,推动妇联组织深度嵌入社区治理体系,Y社区建立“妇社联动”的嵌合治理机制,即妇联组织与女性社会组织联合治理。在具体实践中,社区妇联积极培育女性社会组织,充分发挥妇联在网络建构、服务资源供给与链接等方面的枢纽作用。

妇联通过联合相关部门、骨干和机构的方式,积极打造妇女组织共同体,提升其互动联结与资源转化的水平。在整合政治资源上,妇联组织主动与相关政府部门进行联合,为女性组织发展提供正式制度保障。在整合人力资源上,妇联发现与培育流动女性中的骨干人员,鼓励其牵头组建女性社会组织。在整合组织资源上,妇联协同社会组织、企业、媒体与行业协会等,聚焦流动女性的群体需求,为其提供学习实践机会,不断提高女性社会组织的影响力。女性社会组织的蓬勃发展为流动妇女提供社区参与平台。社区公共空间中的女性数量因此而增多,这不仅提高了妇女在社区公共决策中的话语权,也促进了社区资本的性别化积累。

“我们在给‘卡嫂’做服务的时候,会针对不同群体开展活动,其中对于妇女骨干的培训类活动会多一点。‘卡嫂’妇联刚成立的时候,多是解决一些家庭纠纷和矛盾。后来,很多老乡有事就找‘卡嫂’,我们也逐渐推动她们为社区整体服务。”(SQ1)

女性社会组织是妇联下沉最为合适的组织载体和重要抓手,可在社区治理体系中发挥重要作用。社区妇联通过对女性社会组织增能赋权,有效提升了其资源转化能力,从而促进了外部资源与内部资源的有效嵌合。妇联在对女性社会组织的增能中提升自身效能,进一步提高其资源整合的能力,为流动女性社区参与提供更多资源支持。在互动增能的“妇社联动”机制下,妇联与女性社会组织协同实践,促进了资源整合与转化的过程与效率,有效提升了流动女性参与社区治理的实践效能。

六、结论与讨论

流动人口作为部分城市社区的常住居民,不仅是社区治理的重点对象,也是实现社区有效治理的参与者和建设者。本研究从“由私及公”的视角出发,以Y社区为例,立体呈现流动女性参与社区治理的动力机制与社会基础。本文有如下三个发现。一是流动女性之所以处于“参与冷漠”状态主要是由于其缺乏社区参与的外部激发力量。通过搭建“卡嫂”妇联组织,建立服务自治机制,打造社区品牌活动,流动女性获得了参与社区治理的平台。二是流动女性参与社区治理经历了一个“由私及公”的过程。从满足生计理性到寻求组织关怀,再到获取社会承认,流动女性社区参与的动力从追求个人利益逐步发展到兼顾公共利益。三是工作时间灵活、同乡集群优势、组织资源下沉是流动女性参与社区治理的重要社会基础。总的来说,流动女性的公共参与是从个体角色向公共角色转变的过程,是从个体利益向公共利益升华的过程,推动了“由私及公”的整体性转变。在社区公共参与中,流动女性得以和国家联结,塑造出其本身的公共身份与公共价值。

对人口流入型社区而言,深圳市Y社区的创新经验可以提供以下有益启示。第一,找准流动人口与社区参与的连接点,为流动人口进入社区公共空间提供原始推力。各地可以聚焦流动人群的基本生活需求,在社区公共空间开展相应的学习实践活动,通过搭建社区公共服务空间,促进社区自治空间的产生。第二,抓住流动人口中的女性群体,发挥骨干妇女的带头示范效应。女性柔性品质为社区带来信任、互惠等社会资本,促进社区信任机制建立。留守妇女的时间灵活性、妇女骨干的威信与号召力、女性社会组织的蓬勃发展,为社区治理提供充足的参与主体。第三,发挥物质激励与社会激励的双重效用,为流动人口社区参与提供综合性激励手段。物质激励是大多流动人口参与社区治理的经济动力,但并非对所有外来人口都适用,尤其是精英群体,他们更希望得到社会性激励,如正式权力组织所认可的职位和荣誉。流动人口聚居社区的类型呈现多元化特征,我们要想全面理性地探讨流动人口参与社区治理的地方经验与普适机制,需要依据实际情况进行因地制宜的实践与探索。

参考文献:

[1]统计局网站.第七次全国人口普查公告[DB/OL].https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm,2024-06-17.

[2]钱晨,张桂金.党建引领下的组织动员与公共参与——基于流动人口社区参与的混合研究[J].甘肃行政学院学报,2022,(5).

[3]孙振宇.着力引导外来人口参与社区治理[N].光明日报,2016-07-11.

[4]杨勇.城市社区治理结构研究——流动人口管理的利益分析[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2017,(3).

[5]侯东栋,王晓慧.流动人口的城市融合:从疏离到结缘——基于差序格局理论的分析[J].西北人口,2018,(1).

[6]孙淑秋.幸福广东建设背景下少数民族流动人口聚居社区精细化“智”理研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015,(2).

[7]叶敏,陈昌军.以外管外:人口流入型地区的参与式社会治理——以上海市奉贤区桥村为例[J].华中科技大学学报(社会科学版),2017,(3).

[8]陈亚辉.利益相关者合作:农民工参与社区治理的路径选择——对广东省中山市村(居)特别委员制度的考察[J].社会主义研究,2015,(3).

[9]陈义媛,李永萍.农村妇女骨干的组织化与公共参与——以“美丽家园”建设为例[J].妇女研究论丛,2020,(1).

[10]彭善民,张易为.情理之间:社区治理中的女性参与——以基层妇女议事会为例[J].妇女研究论丛,2022,(4).

[11]董丽敏.组织起来:“新妇女”与“新社会”的构建——以延安时期的妇女纺织生产运动为中心的考察[J].妇女研究论丛,2017,(6).

[12]刘继同.当代中国妇女工作的历史经验、结构转型与发展方向[J].中共中央党校学报,2017,(6).

[13]宋少鹏.“回家”还是“被回家”?——市场化过程中“妇女回家”讨论与中国社会意识形态转型[J].妇女研究论丛,2011,(4).

[14]闵学勤.社区协商:让基层治理运转起来[J].南京社会科学,2015,(6).

[15]彭善民,陈晓丽,张易为.社会治理视域下的基层妇女议事会运作[J].妇女研究论丛,2023,(4).

[16]邬家峰.生活化治理:乡村文化振兴的内源性路径转向与实践——基于“赣南新妇女”运动的考察[J].江海学刊,2022,(3).

[17]夏辛萍.退休女性社区志愿服务角色转换和社会参与[J].中国老年学杂志,2018,(2).

[18]李翠玲.家园认同:社区治理的台湾经验——以一个台北社区为例[J].台湾研究集刊,2018,(3).

[19]李洁.吉来诗琴.从“家庭”走向“社群”——“都市中产全职妈妈”社会参与的路径与价值探析[J].妇女研究论丛,2022,(1).

[20]杨善华,柳莉.日常生活政治化与农村妇女的公共参与——以宁夏Y市郊区巴村为例[J].中国社会科学,2005,(3).

[21]耿依娜.“公”与“私”之间:当代中国社会组织属性考辨[J].中共浙江省委党校学报,2017,(3).

[22]黄克武.从追求正道到认同国度——明末至清初中国公私观念的重整[C]//许纪霖.现代中国思想的核心观念.上海:上海人民出版社,2011.

[23]费孝通.重读《江村经济·序言》[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1996,(4).

[24]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2005.

[25]彭宗峰.政府、社会与居民良性互动的社区治理何以可能——一个基于内卷理论重释的理解框架[J].求实,2022,(4).

[26]于洪卿.对我国社区文化建设的思考[J].青海社会科学,2007,(6).

[27]王印红,李莉.女性何以增进社区治理效能?——基于Q市三个社区的案例研究[J].公共行政评论,2021,(6).

[28]徐玖玖.公共卫生事件的性别反思和制度优化——基于新冠疫情性别生态的观察[J].当代青年研究,2020,(6).

[29]邓燕华,阮横俯.农村银色力量何以可能?——以浙江老年协会为例[J].社会学研究,2008,(6).

[30]丁道勇.两种公德教育:基于民国经验的讨论[J].教育发展研究,2015,(4).

[31]王晓楠.“公”与“私”:中国城市居民环境行为逻辑[J].福建论坛(人文社会科学版),2018,(6).

[32]卢克玲.农业雇工合作与村庄秩序再生产——基于豫南白村的经验[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,(3).

[33]贺雪峰.公私观念与农民行动的逻辑[J].广东社会科学,2006,(1).

[34]马丹.性别观念变迁的微观逻辑——以跟车卡嫂的劳动实践为例[J].社会学研究,2022,(3).

[35]张凤华.农村妇女在村委会选举中的参与意识分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2002,(6).

[36]侯利文,李昂.社会组织在地合法性的逻辑建构与治理突围[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2023,(1).

[37]李辉.社会报酬与中国城市社区积极分子上海市S社区楼组长群体的个案研究[J].社会,2008,(1).

[38]叶敏.社区自治能力培育中的国家介入——以上海嘉定区外冈镇“老大人”社区自治创新为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,(3).

[39]王政,杜芳琴.社会性别研究选择[M].上海:上海三联书店,1998.

[40]苏熠慧.从情感劳动到审美劳动:西方性别劳动分工研究的新转向[J].妇女研究论丛,2018,(6).

[41]李汉宗.血缘、地缘、业缘:新市民的社会关系转型[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2013,(4).

[责任编辑:贾双跃]

From Private to Public: The Motivation Mechanism and Social Foundation of Mobile Women’s Participation in Community Governance—Taking Y Community in Shenzhen as an Example

Li Jinmeng1, Shen Jinhao2

(1.East China University of Science and Technology, Shanghai 200237;

2.East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620)

Abstract:

With the increase of social mobility in China, population influx oriented communities continue to emerge, becoming a difficult point in modernizing community governance. Based on a field survey of Y community in Shenzhen, it was found that migrant women are an important force in the governance of population influx oriented communities, and their participation in community governance has gone through a process of transitioning from private to public. Through innovative practices such as platform construction, flexible governance, and cultural leadership, mobile women have achieved significant results in participating in community governance. For mobile women, the motivation to participate in community governance comes from satisfying livelihood rationality, seeking organizational care, and obtaining social recognition. Work flexibility, advantages of fellow townspeople clusters, and sinking organizational resources are the social foundations for them to play a role in community public spaces. Analyzing the driving mechanism and social foundation of mobile women’s participation in community governance can provide useful reference for achieving effective governance in population influx oriented communities.

Key words:migrant women, “the truck driver’s wife”, from private to public, community governance

收稿日期:2024-06-17

基金项目:

国家社会科学基金项目“共同富裕进程中县域乡村振兴研究”(22VRC177);国家社会科学基金青年项目“县级政府的政策执行力建设研究”(19CZZ039)。

作者简介:

李金梦(1996—),女,华东理工大学社会与公共管理学院博士生;

沈锦浩(1995—),男,华东政法大学社会发展学院讲师,博士。