身份认同、资源联结与角色互动:小网格何以撬动基层大治理?

摘 要:

在基层治理场域中,以观念结构共创治理价值,以利益结构重塑治理结构,以关系结构统合治理导向,是构建治理共同体的关键要素。基于此,F市X街道致力于网格化治理模式的探索创新,以认同机制、联结机制与互动机制的良性运作实现了基层社会治理与服务工作质量与效率的双重提升。其运行逻辑在于,通过凝聚价值认同与重构身份归属,形塑全科治理的合作秩序;在识别需求与聚合资源的基础上,形成一核多元的治理联盟;推动主体共同在场与治理机制进场,构建长效互动的良好格局。未来,基层社会治理应强化党建引领,推进网格化治理服务与基层治理架构相协同,推动构建共建共治共享的社会治理共同体。

关键词:身份认同;资源联结;角色互动;社区治理共同体;全科网格

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)05-0013-13

一、问题提出与文献回顾

作为基层治理的基础单元,城市社区是构建社会治理共同体的重要场域,也是国家治理秩序的稳定器。随着时代发展,为有效缓解社区治理资源紧缺性与治理任务复杂性的张力,我国社区建设亟须再造基层治理单元,寻求治理资源整合、治理重心下移的有效制度机制。发端于2004年北京市东城区“万米单元网格”的网格化管理模式,在中央政策倡导与地方探索实践的持续纵向互动中,实现了从地方创新实践到国家基层治理的政策工具的跃升。党的二十大报告明确提出要“健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”,要“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台”。我国多地区积极探索新时代“枫桥经验”,社区治理实践中网格化治理的优化调整逐步成为推进基层治理体系和治理能力现代化建设的突破口。其中,一些地区将“全科”概念引入基层网格化治理,重塑了基层治理格局。在打造共建共治共享基层治理格局过程中,全科网格治理不仅提高了基层治理场域实现精细化、精准化治理的可能性,也促使兜底式模糊治理转变为清单式清晰治理,逐步推动“上面千根线,下面一根针”的社区工作模式向“社区一张网,兜住千万家”发展过渡。

萌发并生长于基层的网格化管理模式回应了国家克服碎片化治理的需要,折射出夯实基层治理基础、重建基层治理秩序的国家意志[1] 。覆盖地区的增加、制度效力的提升以及适用领域的丰富和深化是网格化管理制度化的表现[2] 。从网格化管理到网格化治理[3] 、网络化治理[4] [5] 等,地方政府积极主动推进网格化管理的优化升级,这些行动既依赖于中央政府的高位推动,更源于基层政府对网格化管理有效性的再审视[6] 。网格化管理是实现全方位管理的精细装置,其本质是在物理网格与外部干预的基础上重整资源和下放事权,打破政府、层级及职能的边界[2] ,实现城市治理清晰化[7] ,进而构建新型政社团结秩序[8] 。网格化管理模式何以有效运行?以往研究主要围绕科层制(bureaucracy)、市民社会(civil society)等理论形成了两种分析视角,而网格化管理也成为审视中央与地方、国家与社会关系等问题的切入口。一是纵向视角。基于科层制理论,部分学者认为网格化管理具有科层管理结构的内在逻辑[9] ,强调纵向等级基础与横向部门分工[10] 。其功能实现依赖于权责关系的下沉[11] 和科层体系内部的协同创新[12] ,本质是无缝隙政府治理和无空隙空间治理在基层治理体系和社会领域中的延伸应用[13] 。二是横向视角。部分学者立足国家—社会二元结构,指出网格是联结国家治理和社会治理的空间场域[14] ,网格化管理蕴含着行政吸纳社会[15]或双向嵌入[16][17] 的运作逻辑,是政府与社会权力双向增强的权力重构运动[15] 。网格化治理在自上而下的权力建构中实现国家权力的集中渗透与社会权力的有效嵌入[18] ,地方政府与社会力量间的互动关系也在这一过程中得以重塑[19] 。

网格化管理是一种发轫于地方实践、具有中国特色的社会治理模式,既有文献对其运行机制进行了不同程度的探讨,为后续研究提供了基础。然而,现有研究忽视了对基层治理场域中各行动主体间互动关系的机制性解释。权责结构与政社互动的宏观实现需要关注中观组织场域中微观主体间的实际联动。如果说纵向权力结构与横向制度安排决定了网格化管理功能发挥的下限,那么行动主体的主观能动性则拔高了其功能上限。由此,本文试图探索微观主体外在行动的内在逻辑,从行为主体视角出发,在认同理论、资源依赖理论、场域理论等理论基础上,构建一个“身份认同—资源联结—角色互动”的融合性分析框架。本文通过对F市X街道全科网格治理模式个案的分析,深入探究全科网格赋能基层有效治理的现实逻辑与运行机制,以明确可学习、可借鉴的经验范式。

二、社区治理共同体构建:一个行为主体视角的分析

随着组织研究对待环境的态度从封闭走向开放,制度研究的层次也从以组织研究为中心走向以场域为研究中心。“最初的组织研究,几乎完全关注的是组织内部运行过程及其成员的行为”,随着组织生态学和制度理论的发展,相关研究开始转向“场域层次”,关注的对象也从“环境之中的组织”转向“组织的环境”[20](p.224)。当一系列受到相同制度影响的组织聚合在一起并构成明确的组织范畴时,“一个被认可的制度生活领域”即组织场域(organizational field)由此产生。由于组织场域中存在着规制性系统、规范性框架或“共同文化—认知性框架”的限制,一个具有共同意义系统的组织共同体得以构成[20](p.96)。城市社区空间中,政府、社区、社会组织、居民等多元主体共同参与治理事务时,一个治理共同体在互动交流中产生。各主体间存在差异且互为依赖,彼此之间的频繁互动对组织的生存和发展极其重要,同时,各主体也会为了自身利益进行资源争夺和交换[21] 。

以制度逻辑观(institutional logics perspective)来看,组织所处的社会环境是一种存在潜在矛盾的制度间系统[22] ,包括家庭、政府、宗教、市场、社群、职业、企业等不同制度逻辑间的不兼容与冲突[23] 。社会层面的文化、信仰、规则等制度逻辑塑造着微观层次行为主体的认知与行为[24] ,决定着行为主体如何认知及如何回应多元制度环境[25] 。每种制度逻辑都有其核心价值观[26] ,或者说合法性来源[27] 。执政党的合法性来源是政治权威,政府的合法性来源是民主参与,社群的合法性来源是互信互惠,市场的合法性来源是市场决定价值[27] ,这些逻辑彼此分离又相互竞争,共同形塑共同体中组织与个体的行为。然而,在碎片化且具有竞争性的制度环境下,多种制度逻辑并存与不同行为主体间的利益冲突,将导致组织场域内利益群体难以甚至无法达成一致[28] 。组织场域的碎片化意味着控制着组织资源或合法性来源的成分间的不协调情况[29] ,那么,拥有更多资源,或者说能够借助于所拥有或创设的“势”去竞争获取更多“势”的主体[30] ,将在场域结构中占据支配性地位并起到主导性作用。因此,在社区治理场域中,如何推动各行为主体开展有效互动也成为社区治理共同体建设的重点和难点。

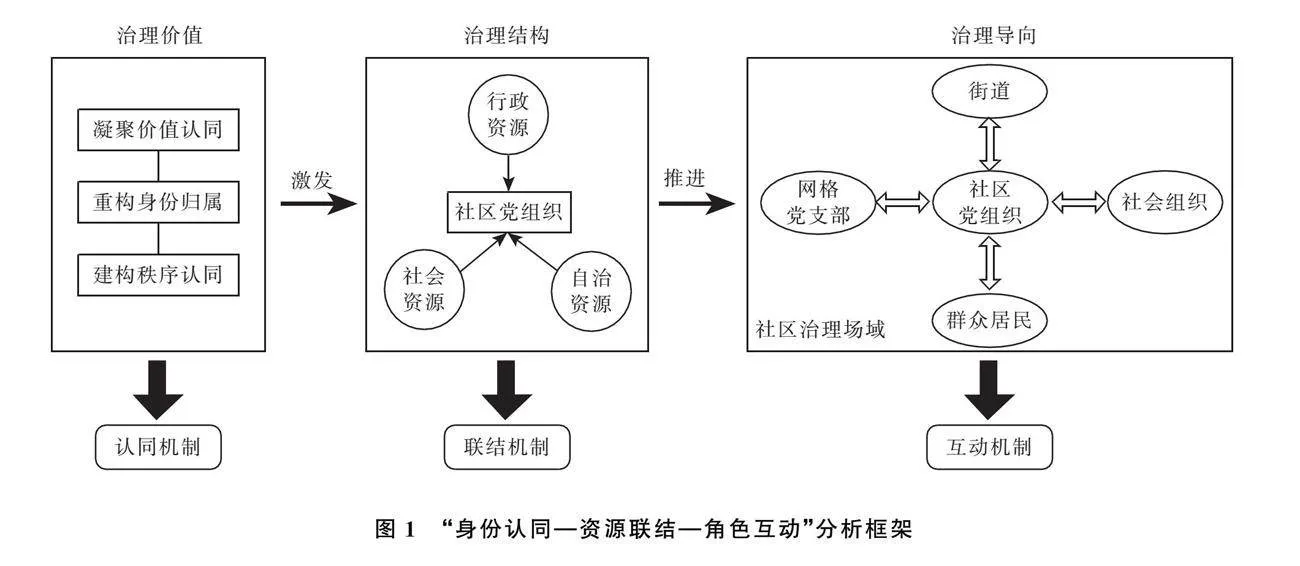

城市社区是由共享观念、认知的个体聚合而形成的制度生活领域,其中的个体或组织化的群体创造目标、身份和团结,以提供意义和生产持续的社会承诺[31] 。从行动主体视角来看,政府、社区、社会组织和居民等多元主体基于空间再造共识,推动社区重塑与发展[32] ,在聚焦治理任务、整合治理资源、回应治理需求的过程中,实现了社区秩序的打造,社区治理共同体得以形成。社区治理主体的性质、身份和地位有所不同,资源禀赋和技能水平等也有所差异,而其基于身份认同的多元参与是生成社会治理共同体的基础[33] ,基于异质资源禀赋的资源联结是激发社区治理共同体“公共性”的内在逻辑[34] ,基于责任共担的角色互动是形塑社区治理共同体互动网络的桥梁[35] 。因此,社区治理共同体本质上是由身份认同、资源联结以及角色互动等要素互相联系、互相贯通所形成的社会空间网络,充满着鲜明的主体性、结构性以及关系性特征(参见图1)。

1.身份认同:以观念结构共创治理价值

个体对群体的认同是群体行为的基础[36] 。主体间在参与立场、治理目标等方面存在诸多差异,这就要求社区治理共同体是基于认同感和归属感而进行协商合作的有机整体,即有效的集体行动是建立在各行为主体之间相互信任的价值契约基础之上的[37] 。身份认同,即治理主体间对社区共同体具有强烈的价值认同、身份归属与秩序认同,它是社区治理共同体的主体特征,也是影响基层治理效能的关键变量。建立在多重价值融合基础上的价值认同是共同体行动的先决条件[38] 。认同理论强调认同的动力机制,不仅体现为聚焦主体间共同利益诉求,还体现为构建人人有责、人人尽责、人人享有的治理秩序。

基于不同治理主体的客观差异,社区党组织通过扁平化、网络化的行动交互模式[39] 不断将“为人民服务”的思想意识输入治理主体内部,推动街道行政部门、社会组织、居民群众等主体达成治理共识,形成价值认同。基于价值认同而产生的交往行为重构异化的社会关系,为身份认同提供必要的前提条件,而多重群体归属则为形塑身份认同提供了实践可能[40] 。在价值认同与情感归属的基础上,社区多元治理主体以满足居民群众需求、实现社区良性健康可持续发展为治理目标,有效的治理共同体应致力于推动多元主体良性互动,并促使其达成秩序认同。

2.资源联结:以利益结构重塑治理结构

治理主体间在资源禀赋和资源依赖程度上的差异是社区治理的现实基础,“治理主体间的不平衡状态体现了一种利益的博弈,其本质是对社区资源不断分配、调整、再分配、再调整的过程”[41] 。资源依赖理论主张,组织存续的关键是获取和维持资源的能力,这也决定了其必须依赖所处环境中的其他组织并与这些组织进行资源交换。资源的稀缺性和重要性决定了组织依赖性的本质和范围[42] ,而依赖程度则取决于外部资源对组织生存的重要性、资源供给方对资源的控制程度、替代性资源的可获得性。基于资源依赖视角,我们可将社区基层治理看成是在一定地域范围内,不同组织依赖资源持续互动的相互作用过程[43] 。

治理主体在交互联系中逐渐生成的身份认同,激发了各主体间的资源联结行动。资源联结,即治理主体立足治理基础与治理资源而结成治理联盟的过程,是社区治理共同体的结构体征。在中国情境下的社区治理中,社区党组织在激发社会活力、凝聚社会合力等方面发挥着核心作用[44] ,是治理环境中的中心组织。基层政府、社会组织、群众居民自组织等是可能与社区党组织产生互动、进行资源交换的外部组织。基层政府的体制性资源、群众居民的自治性资源、社会组织的配置性资源、社区党组织的权威性资源等构成社区治理的主要资源要素。作为治理环境中的强势主体,社区党组织如何充分获悉、联结、利用散落在区域内的治理资源,与外部组织形成渗透式合作[45] ,成为其面临的重要挑战。

3.角色互动:以关系结构统合治理导向

社区结构的异质性、资源分布的弥散性、主体利益诉求的矛盾性构成社区治理共同体运行的基本场景。有效的社区治理需要整合不同主体的优势资源和治理要素[46] ,促进多元主体在场,开展角色互动,推动治理主体共同利益与治理目标的实现以及社区治理共同体的构建。“在场”,可以用布迪厄的场域理论来理解,即在一定场域中行动主体及其互动关系的动态状况[47] 。通过引进参与创造的行动主体,场域理论认为,行动主体在受制于场域的同时,也有通过角色互动建构和改造场域的可能性。因此,社区治理共同体不仅是多元主体基于身份认同在资源分配场域的简单聚合,而且体现了行动主体间相互依存、紧密连接、有序互动的“有机团结”[48] 。

主体间的关系网络是形塑治理场域的重要维度,角色有序互动是治理主体间的稳定关系状态。在构建社会治理共同体的过程中,各主体自身认知和利益诉求的差异化导致权威碎片化和多元行动的分化,各行其是的“孤岛效应”使得多元治理主体的集体行动效率降低[49] 。参与者只有共同在场,彼此依赖或制约,互相交换信息和资源,共同分担治理责任并承担治理后果,才能结成休戚相关的社区治理共同体。社区党组织的政治优势、组织优势和密切联系群众的优势成为其联结外部组织的独特内部资源,在此基础上,不同资源优势主体的行动逻辑得以统合为具有一致性的治理逻辑。

三、研究设计与案例选择

(一)研究设计

笔者于2022年11月、2023年3月进入F市X街道开展2次实地调查。调研采用深度访谈和焦点小组访谈两种方式。深度访谈主要为面对面的半结构式访谈,访谈对象包括X街道党建办主任、下辖社区干部、共建单位负责人、党员楼长、网格员、居民群众等主体,总计29人次。此外,笔者在非工作场合对下辖社区工作人员、网格员队伍等举行了多场焦点小组访谈。大部分访谈持续时间都在30分钟以上。同时,根据研究需要,笔者还与相关人员保持联系并开展数次线上回访。

(二)案例选择:X街道全科网格治理模式

X街道是我国东部沿海城市F市下辖区的中心城区,总面积149平方千米;2021年末常住人口近38万人,占全区全部常住人口40%,是区内人口最密集的街镇;下辖12个社区,8个行政村,66个物业楼盘、3363幢无封闭小区楼宇,人口需求多样,社区两委干部加编外辅助人员共156人。全区60%的“两新”党组织和大部分区直属机关、事业单位也聚集于该镇街,行政资源充足。凭借便利的交通路网、完善的配套设施与和谐的发展规划,X街道成为八方客商争相投资的热土;各类社会组织涵盖教育、培训、就业、医疗、法律等多个领域,社会资源蛋糕越做越大。

1.作用有限:单打独斗的行政力量

2018年之前,囿于传统基层治理模式,X街道所属各社区仅能以行政力量单打独斗应付社区治理工作;加之缺乏科学有效的沟通联动机制和平台,辖区内各类社会组织、群团组织、企事业单位等主体参与社会治理的积极性不高。在基层工作涉及面广、任务繁重与工作人手不足的压力下,X街道面临着疲于回应群众需求、难以有效统筹治理资源的困局。例如,B社区所辖一城中村存在卫生脏乱差、各种管线杂乱无章、排水排污不畅、垃圾成灾等问题,经常被居民投诉但一直未能得到彻底整治。

2.谁的社区:共建共治的服务叙事

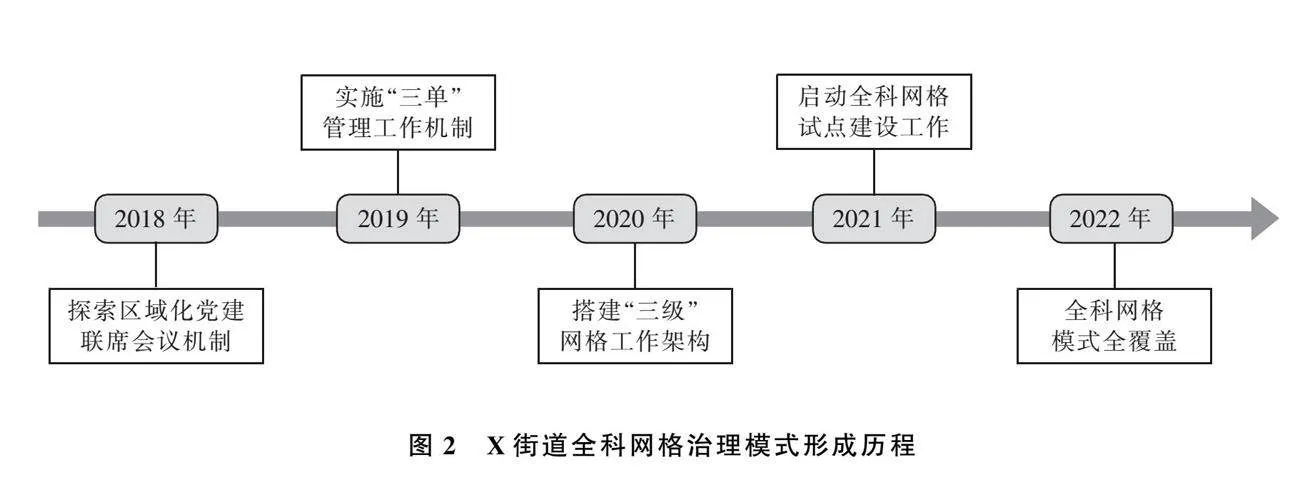

公共性是社区治理的本质。主体共建与资源共治成为X街道回应群众需求的服务叙事逻辑。2018年起,为引导多元主体参与基层治理,X街道开始探索以区域化党建联席会议机制为抓手的城市社区区域化党建共建工作;2019年,X街道创新实施“三单”管理工作机制①,系统推进了资源有效统筹、需求有效对接、服务有效落地;2020年,X街道构建起“村(社区)党委—物业小区(片区)党支部/村民小组党支部—党群力量”三级网格工作架构;2021年,为提升“三单”管理运作实效,X街道启动全科网格建设工作,先行先试,为全市打造样板。

通过探索构建党建、综治、应急、城管、消防等多个基层治理网格多元融合的全科网格,2021年8月,X街道共建起153个物业小区(片区)网格和122个村民小组网格,推进一网统管,实现事项通办。通过街道大工委会议、社区党建联席会议、网格长会议、网格工作会议四级议事协调机制,X街道搭建起链接治理主体资源与信息沟通的平台,使各治理主体在交流互动中强化身份认同。此外,治理资源的有效聚合促进了治理主体的行动联结。X街道以“街社吹哨、部门报到”将社区难以解决的问题派单给相关职能部门,以“首问负责制”避免接单部门推诿搪塞,有效下沉街道行政资源;以“双报到”机制下沉机关党组织和在职党员等力量;吸纳党员楼长、在职党员和热心群众等社区自治力量,配强“1+3+X”网格员队伍②中的辅助力量。此外,X街道通过推行党员楼长群和业主居民群“双群联动”机制,吸纳社区积极分子参与,打通服务群众的“最后一米”;以多重组织制度实现治理主体共同在场,提升集体行动效率;以积分兑换制度、评星管理制度、榜样评选制度等激励制度增强主体内生动力,构建长效互动机制。

3.成效凸显:共生共荣的治理格局

X街道以实现居民、社区和街道间的信息快速传达、问题快速解决、服务快速落地为目标,充分整合行政、社会、群众等多方资源,推动“党建网”与“治理网”双网合一,打造全科网格治理模式。相比于其他地方实践,X街道推行的全科网格治理牢牢把握需求、资源和服务的关系,有效构建“公众需求导向”的服务供给模式,不断完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制”。该街道从试点到全覆盖,建起207个全科网格,实现了全科网格有形、有效“两个覆盖”(参见图2)。

四、全科网格赋能基层治理的运行机制

(一)认同机制:“凝聚价值—重构身份”形塑合作秩序

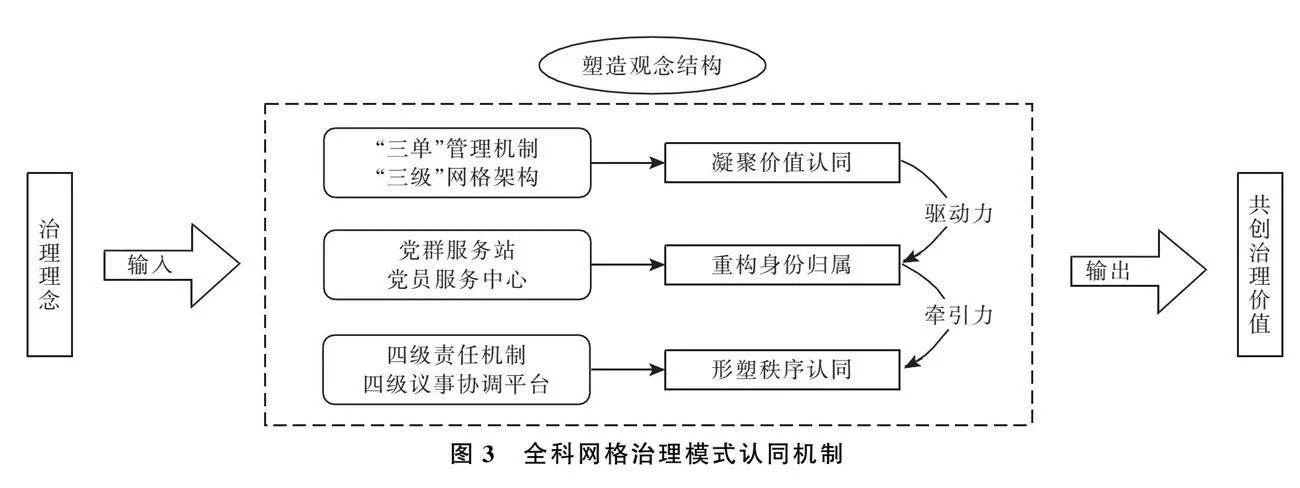

在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中,柔性的认知重构十分关键。社会共治理念只有被社会群体广泛接受并认同,成为群众的自觉追求,才能成为一种社会的共同理想和集体意识[50] 。行动主体的行动取向既受外在客观条件影响,也受主观赋予行动本身的意义与价值的影响。城市社区中,由价值认同所激发的行动主体间的联结互动不同于基于个体需求的利益链接,它是一种超越物质利益的链接方式。全科网格以观念结构建构治理主体的身份认同,治理主体对于治理行动本身的意义和价值达成共识,这成为全科网格有效赋能基层治理的基础支撑(参见图3)。

1.价值认同凝聚:为身份归属重构提供驱动力

价值观是行动者偏好的观念,或所需要的、有价值的观念[51] ,而价值认同是行动者共享相似或相同的价值观。各主体立足公共的物理空间与关联的互动场景能够形成共享价值观,即对美好生活的共同追求。基于这一愿景而凝聚的群体价值认同,指导着群体行为的发生,驱动其重构身份归属,也为构建治理共同体奠定最重要的观念基础。在探索和完善全科网格治理模式的过程中,X街道始终坚持以为居民群众提供高效优质服务为导向,着眼于资源清单、需求清单、服务清单的编制整合。“‘三单’破除了各领域社会组织,特别是辖区内各类型社会主体之间的沟通壁垒,提升了我们居民朋友的幸福感、获得感,也获得了辖区共建单位的大力支持。”(X街道W社区书记X,20221112)③X街道以社区资源为切口,以群众需求为核心,为群众提供精细服务,满足了群众对美好生活的价值追求。社区治理中,社区党组织以其合法性权威成为多元治理主体的关键核心,以其推崇的价值标准引导各主体的价值判断,通过搭建各主体参与社区治理的互动平台,在频繁的交往互动中渗透社区共同体的治理理念,构建社区价值共识,进而动员社区主体朝着共同目标行动。

2.身份归属重构:为合作秩序建构提供牵引力

在日常交往互动中所形成的、基于价值认同而生发的行动者对特定组织的归属感将与其社会身份融合交汇,进而整合重构行动主体的身份归属。随着现代生活空间与生活方式的持续变化,传统社区治理共同体的存在基础逐渐瓦解,社区认同呈现离散状态。而形塑身份归属需要建立真正的交往行为,重建社会关系。这种身份归属感的明确不仅能够实现行为主体自我身份稳定与本体性安全,也能为后续社区合作秩序的建构提供牵引力。“在X街道党群服务中心升级改造前,其辖区内居民利益与社区间的联系并不密切。”(X街道WD社区书记Z,20221113)作为重构身份归属的重要载体,X街道立足地域要素打造了26个党群服务站。该街道依托党群服务中心与服务站提高了主体间互动频率,同时还通过基层党建与居民生活的双向联动建立起了良好邻里关系,拓展了居民的认知空间,从而打破了社区邻里间相见不相识的局面。“我们充分依托党群服务中心和8个党群服务站,常态化开展各项志愿便民服务活动等,党群服务站成了分布在居民群众身边的前沿服务阵地。”(X街道Q社区书记L,20221112)居民群众等自治主体的身份认同感与归属感在以便民服务活动等为代表的交往和互动中得以形成,而身份归属的重构也推动了个体与社会之间身份关系的再造。

3.合作秩序形塑:为有效凝聚共识提供向心力

合作秩序的有效建构与长期存在离不开行动主体的持续支持,这种支持是一种广泛意义上的合作。社区合作行为应建立在个体自由意志的基础之上,这种由个体的自由选择而发展起来的合作秩序,是构建社区治理共同体的基础。因价值认同而生发的身份归属推动行动主体间频繁互动,在交往互动中的相互配合不仅强化了合作惯习,也促进了共识性民主机制的建立。首先,问题响应方面,“居民—网格—社区—街道”四级责任体系的设置,能够构建起行动主体的合作网络,做到“信息不漏项、民意不滞后、问题全掌控”。其次,需求跟进方面,地方政府通过搭建四级议事协调平台,以政治逻辑强化网状架构,以执政党在各个治理层级的权力延伸压实治理责任。例如,在X街道的网格工作会议上,社区的重点、难点问题能得到充分关注和及时解决。“我提出家门口垃圾桶的生活垃圾好几天没人清理,小区垃圾桶设置不够,严重影响居民居住环境,网格长立即联系市政公司解决这一问题。”(X街道Z社区党员楼长C,20221113)治理主体基于价值认同与身份归属进行的协同合作,建构了社区合作秩序,而社区合作网络的生成也强化了居民的认同感和归属感。

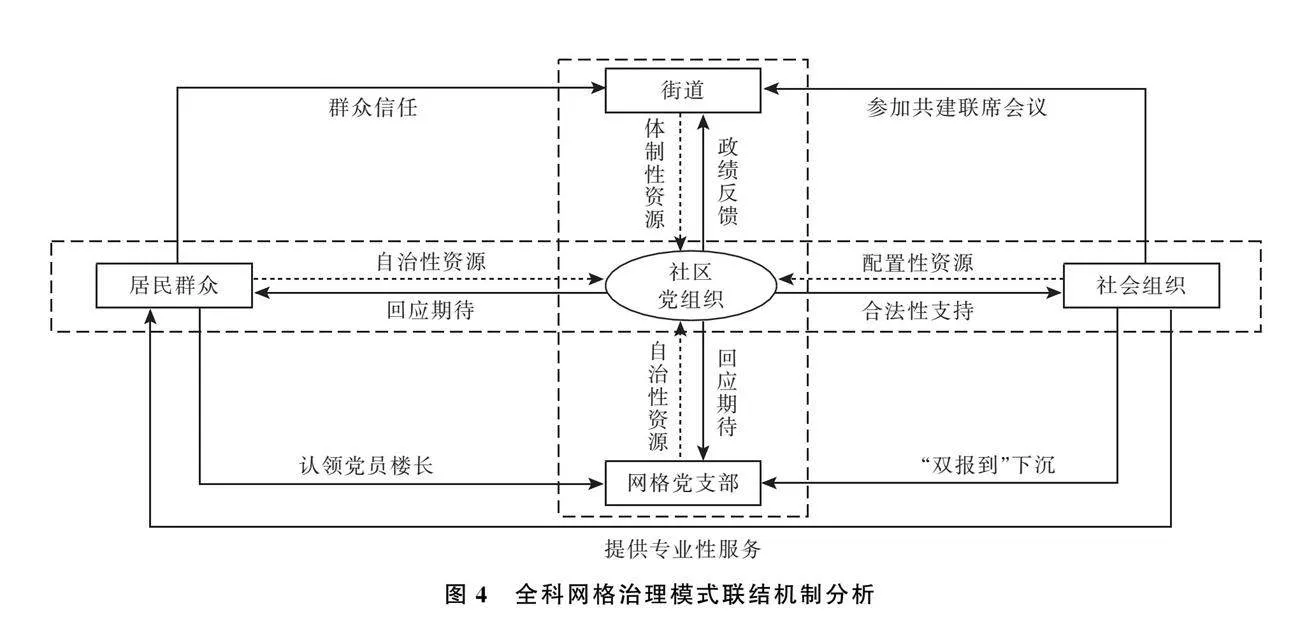

(二)联结机制:“识别需求—聚合资源”建构共建共治格局

社区善治对治理需求的有效识别、治理资源的靶向供给、治理联盟的有序形成提出了更高要求。因此,建构起需求表达与资源输入之间的联结机制,调和个体需求无限性与客观资源有效性[52]之间的张力,激发行动主体间的联结互动,需要解决如下三个关键问题。一是治理基础的把握,如何识别公众需求偏好?二是治理资源的聚合,如何整合条条资源和块块资源?三是治理联盟的形成,一核多元的社区治理共同体能否有效构建?作为行动主体间合作网络的关键核心,社区党组织立足行动主体的资源禀赋,充分发挥了配置整合治理资源的优势,以利益结构推动治理结构的重塑,成为促使全科网格有效赋能基层治理的根本支撑(参见图4)。

1.识别治理需求:难在发掘需求与下沉资源

社区治理场域中,资源联结的首要问题在于需求的有效识别与资源的有力转化。人民至上的价值遵循也要求基层治理必须深切了解群众需求,紧贴人民群众新需求,回应人民群众新期待。然而,自上而下的需求识别模式难以充分识别居民群众多样化、层次化和个性化需求[52] ,难以构建主体关切的治理议题。社区居民的碎片化与分散性特征也制约着治理资源的有效发掘、撬动、整合与转化,冲击着社区治理能力。

X街道之前也面临着需求发掘与资源下沉的困境。“以往社区干部只是以线来分工,比如,外出巡查的同事发现了群众需求,但没有很好地与负责的同事沟通。”(X街道Q社区书记L,20221112)群众关切与政府关注的互构有助于完善需求锚定的制度设计。调研发现,X街道各社区积极开展联席会议,了解并对接居民需求,社区停车场及小公园改造工程、老旧小区升级改造项目、物业小区和市场充电桩安装等民生项目陆续落地。此外,要想提升资源联结效能,不仅需要街道发掘、撬动辖区内治理资源,还需要相关治理主体立足群众需求对资源进行合理整合与配置,进而凝聚基层治理合力。以往社会组织要么不知道如何与社区开展共建,要么签订了共建协议却无法真正下沉资源。“我们都不知道与社区共建可以服务社会,也能够让我们的品牌得到有效宣传。”(X街道Q社区共建单位K负责人C,20221113) “确实存在部分共建单位有资源但无法将资源下沉到社区的情况。”(X街道Q社区主任L,20221113)

2.聚合治理资源:重在纵向贯通与横向整合

资源依赖基础分析是聚合治理资源的基础。从纵横两个维度来看,社区治理资源既包括街道部门下沉的行政性资源,也包含社会组织提供的社会性资源。作为社区治理的关键核心,社区党组织可以利用其权威性资源来促进治理资源的整合配置[53] 。相应地,街道部门与共建组织也呈现出对社区党组织的资源依赖。具体来看,街道政府部门能获得社区党组织对其工作的支持和信任,社会组织能获得资金、政策、信息支持以及合法性支持[54] 。

治理资源的聚合与共享是实现有效治理的关键突破点。X街道各个社区党组织在强化基层组织建设的基础上,以纵向资源贯通优化治理机制,以横向资源整合打造党建联盟,构建精准投送、优质高效的公共服务治理网络。其中,“街社吹哨,部门报到”有效贯通纵向资源,实现党组织政治导向与基层治理问题导向有机结合,形成社区发现问题、平台分配任务、部门协同处置、群众反馈结果的良性闭环。“对于超出自身解决能力或需要专业力量处置的问题,由网格员及时采集上报社区管理员,由社区统筹跟进解决;权责归属不清的事件则通过挂号方式由街道党建办提供高效能的兜底服务。”(X街道党建办主任Q,20221112)每季度召开一次的共建联席会议是整合横向资源的重要抓手,各社区基于辖区内的共建资源也开展了多样化的活动项目,增加资源下沉深度。“共建资源主要包括志愿服务、捐资捐物等公益性服务,以及教育、培训、医疗、法律等专业性服务。”(X街道W社区干部X,20221113)“我们社区也组织开展人居环境改造、老旧小区环境美化、童心向党游学营、暑假特色培训活动等项目。”(X街道S社区书记Y,20221112)

3.形成治理联盟:成在一核多元与协作互动

行动主体的合作联盟是资源有效联结的重要支撑,也是以协调互动为基础的社区治理的关键要素[55] 。治理合作联盟是政府、社区、社会组织、居民等行动主体以实现社区公共利益最大化为共同目标[37] ,进行互相整合、互相合作的社区治理共同体。在厘清基层治理需求的基础上,处于领导核心地位的社区党组织广泛动员、整合辖区内治理资源,撬动并联合多元主体参与社区治理的具体行动,成为推动多元行动主体协作互动的黏合剂。

X街道通过“双报到”机制实现基层党组织与社会组织间的共振效应,也以多个工作机制推进行动主体参与治理行动。“社区以机关企事业单位党组织和在职党员社区‘双报到’为抓手,将多元力量整合进网格。”(X街道Q社区书记L,20221112)“我们动员党员楼长牵头成立本楼栋业主群,集中收集反馈相关资源和需求;网格长牵头成立本网格的楼长群,协调楼栋间的资源和需求。”(X街道S社区书记Y,20221112)“一核多元”治理路径能够有效凝聚行动主体合力,构建社区共建共治新格局。X街道鼓励社会共建组织在网格员发出需求清单后积极接单,为居民提供专业化、精细化服务。与此同时,该街道还动员在职党员、居民群众等力量加入网格员队伍、认领党员楼长、参加志愿服务等活动,引导居民以自治促共治。“我不是一个人在战斗,所以也不觉得辛苦。”(X街道Q社区书记L,20221112)“人人有责、人人尽责”的治理价值观有力提高了人民群众的参与感和归属感。此外,X街道开发融党员管理、基层治理、资源整合、群众服务等于一体的“智享家园”线上“智理”平台,以网格工单畅通“网格派单—社区转单—街道接单—网格评价”线上共治机制,实现治理主体的线上有序联结。

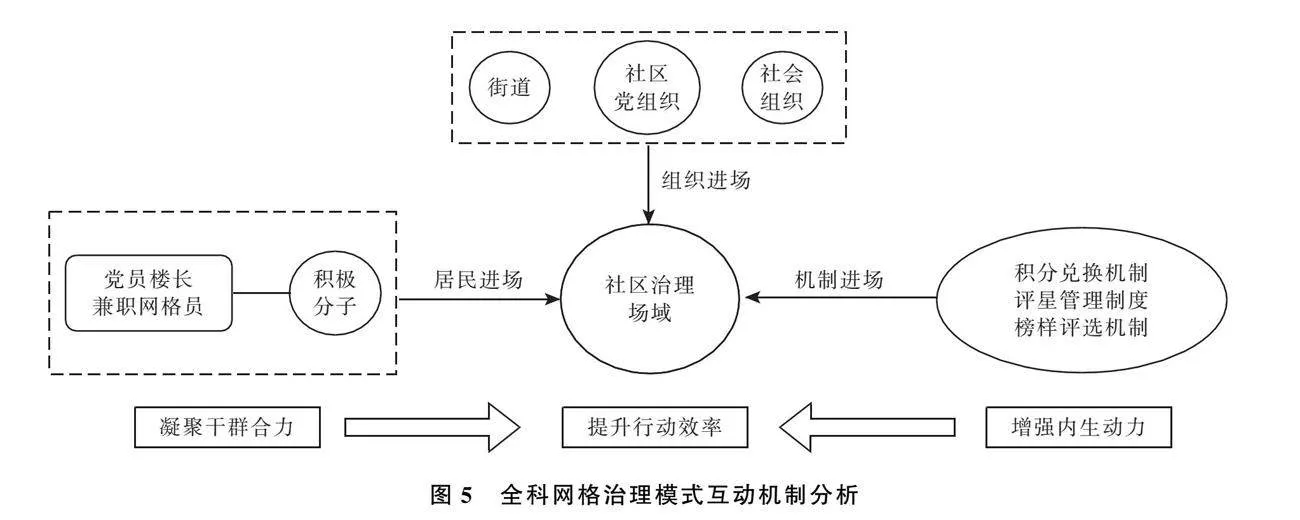

(三)互动机制:“主体在场—机制进场”实现有序互动

行动主体以开展角色互动形成良性互动关系,以自身能动性不断建构和改造组织场域,如此,方能推动治理共同体的构建。通过行动主体的互动协调与集体行动,党建引领的政治逻辑、政府管理的科层逻辑、社会协同的服务逻辑、居民参与的自治逻辑实现了有机统一[56] ,不同资源优势主体的行动逻辑得以统合。行动主体在治理场域中有序互动,形成行动关系网络,以关系结构统合治理导向成为全科网格有效赋能基层治理的保障性支撑。基层治理创新中,我们需要不断吸纳社区积极分子参与治理行动,重建熟人社会;在此基础上通过工作体制创新实现治理主体的共同在场,提升集体行动效率;而积分兑换等激励机制则可以增强主体内生动力,保障治理主体有序互动的可持续性(参见图5)。

1.吸纳角色进场:以党员联系群众凝聚基层干群合力

吸纳多元力量参与社会治理能促进主体间的网络化连接。街道部门、社区党组织天然地内嵌于社区治理场域中,社会组织受利他动机驱使或为追求良好声誉等象征资本,有一定的进场主动性和能动性。由于心理空间与社会空间双重区隔化的存在,吸纳社区居民进场面临挑战。此时,精英介入与干预具有重要作用。因社区居民民主意识的逐步提高而产生的自治诉求成为居民自治的主要内生动力[57] ,识别和动员居民中的积极分子,是促进基层干群协同参与社区治理的关键。

在X街道实行楼长制前,各社区干群情感淡漠,出现“干部在干,居民在看”的尴尬局面,社区居民感觉与社区工作无关。“辖区居民与社区之间的联系并不密切。”(X街道W社区书记Z,20221113)“作为一名党员,想参与其中但以前都没有机会。”(X街道Q社区党员楼长L,20221113)目前,X街道12个社区已发动了3300多名党员群众担任楼长,其中有350多名也担任了社区各个网格的兼职网格员。X街道在配强网格工作力量的同时,也破除了居民与社区的疏离困局,实现了自治和共治的良好互动。具有公共服务的享用者、提供者双重身份的党员精英与群众骨干,能以在交往互动中培养的威望、魅力和话语权,逐步说服、动员、吸纳普通热心群众参与社区治理,在壮大社区治理群众基础的同时,推动着自我再生产社区的建立[59] ,打造着党建引领邻里、党员融入邻里、群众聚合邻里的新格局。

2.实现共同在场:以主体协同合作提升集体行动效率

共同在场能够使行动主体明晰角色进而有效配合治理行动,它可以有力提升集体行动效率与社区凝聚力。街道在场,是街道下沉人员、资金、信息等资源为社区治理提供兜底保障作用;社区党组织在场,即发挥社区党组织的核心领导作用,整合动员其他治理主体参与社区治理;社会组织在场,是推进社会资源的靶向供给以及组织内成员的下沉报到;群众居民在场,即社区居民共同参与社会治理。有效的治理体系应设置精干的组织架构、充实的工作队伍和闭环的工作流程,以行动主体的共同在场强化互动的规则性,最终构建“运作一致”的互动秩序。

组织架构是统合集体行动的载体,工作队伍是维护治理稳定的支撑,工作流程闭环是推进治理有效的保证。X街道立足党组织的统领作用和广覆盖面构建起“居民—网格党支部—社区党委—街道党委”的组织架构,为推进各项治理工作打好坚实基础。同时,在“网格书记兼网格长—网格员—多元力量”三级网格工作队伍中,网格书记统领专职化、专业化的网格员,并吸纳党员精英和群众骨干等多元辅助力量,推动在职党员、居民党员、居民代表等参与社区建设。上述体系在配强基层治理队伍、有序释放基层群众民主自治诉求的同时,也能重塑基层社区自治的良好秩序。“我当了党员楼长之后才发现,在社区建设中,有很多事情只有发动居民共同参与,成效才会更好。”(X街道S社区党员楼长C,20221112)X街道以“入格清单、禁入清单”并举,“巡办合一、巡办分离”结合,“街社吹哨、部门报到”施行,有效形成问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈的“网格—社区—街道”全流程闭环管理,进一步厘清了社区、街道职能部门的权责,有效下沉街道行政资源,精准回应民生需求,推动形成优质、高效的基层治理。

3.持续有序互动:以多样激励制度增强主体内生动力

当前基层社区主要以激励机制来激发和增强行动主体参与治理活动的内生动力。这些激励既包括奖金、奖品等物质性激励,也涉及以荣誉评选为主的精神性激励,而提供针对性优惠、优先政策的发展性激励较少。意义出现于社会互动之中,并被用来理解持续不断的互动过程。多样激励机制通过施加外在的、实用的物质奖励,以及内在的、本质的精神奖励和价值观,推动可持续的公共行动,深化“共同缔造”。

X街道以积分兑换机制推动居民自治式服务,以评星管理制度提高社会共建组织热情,以榜样评选机制增强行动主体参与基层治理的荣誉感和价值感,以“共享”促进“共建共治”。一方面,X街道建立了社区志愿服务积分兑换机制。社区居民通过参与社区志愿服务获取积分,进而以积分来兑换社会共建组织提供的资源,包括停车费、少儿艺术培训、健身美容服务等。这一机制以物质性激励强化了党员精英和群众骨干“我为社区服务、社区为我服务”的意识。另一方面,X街道还建立了评星管理制度。社区统筹开展社会共建组织和共建负责人的评星定级工作,将表现优异的共建组织负责人纳入街道“两代表一委员”的推选对象范围,以精神性激励激发社会组织持续提供优质服务。榜样评选机制则是对优秀党支部、优秀网格长、年度星级志愿服务者、星级党员楼长进行荣誉表彰。在精神性激励之外,社区还为上述荣誉获得者提供物质性激励,以进一步激发网格员队伍等的活力。“优先为他们提供社区组织的公益服务和爱心商家赞助物资等。”(X街道B社区书记L,20221113)“榜样示范作用促使网格员队伍能力素质得到整体提升。”(X街道Q社区书记L,20221112)

五、结论与讨论

在城市社区治理场域中,身份认同、资源联结、角色互动是打造社区治理共同体的关键要素。为创新基层社区治理实践、提升基层治理效能,本文提出如下建议。一是发挥基层党组织治理优势,推进党建引领基层治理。以发挥基层党组织的战斗堡垒作用、发挥党员先锋模范作用作为加强基层社会治理的重要抓手,切实把党组织的引领统合优势转化为基层治理效能。同时,建立跨组织协调机制,发挥各类社会组织中党组织的引领作用,统筹整合各类社会资源,使其有效融入基层治理工作,促进党的组织体系与基层治理体系有机融合。二是扎实推进网格化治理,激活基层治理的“神经末梢”。稳步推进“多网融合、多格合一”,实现一网统管、一网联动,服务群众“零距离”,推动网格化治理服务与基层治理架构相协同;以信息技术推进精细化“智”理,通过对基层治理单元、治理结构和治理流程的改造,逐步实现行政资源精准下沉、条块部门协同治理和基层治理过程的清晰高效。三是推进社会治理共同体构建,调动治理主体参与积极性。引导社会组织、共建单位参与基层治理,打造成果共享、风险共担的责任共同体;强化社区社会组织、居民群众共建共治共享的治理意识,打造互信互容互助的文化共同体;以服务兑换积分、榜样模范评选等激励机制激发多元主体的内生动力,筑牢社会治理共同体。

注释:

①“三单”管理工作机制,即充分挖掘群众需求形成需求清单,广泛整合社区内可支配资源形成资源清单,并有效匹配形成服务清单。

②“1+3+X”网格员队伍,“1”即实行网格党组织书记兼网格长“一肩挑”,全面统筹协调网格内相关事项;“3”即分类配置专职网格员、兼职网格员、专业网格员,一个网格至少配置1名专职网格员和1名兼职网格员;“X”即党员楼长、领岗党员、在职党员和热心群众等,是“全科网格”的辅助力量。

③本文以“访谈对象+访谈日期”为核心要件对访谈内容进行编码。

参考文献:

[1]孙柏瑛,于扬铭.网格化管理模式再审视[J].南京社会科学,2015,(4).

[2]叶岚.城市网格化管理的制度化进程及其优化路径[J].上海行政学院学报,2018,(4).

[3]吴晓燕,关庆华.从管理到治理:基层社会网格化管理的挑战与变革[J].理论探讨,2016,(2).

[4]秦上人,郁建兴.从网格化管理到网络化治理——走向基层社会治理的新形态[J].南京社会科学,2017,(1).

[5]王枫云,林志聪,陈嘉俊.从网格化城市管理走向网络化城市治理:必然与路径[J].广州大学学报(社会科学版),2016,(2).

[6]张志红.数字归责:基层网格化治理运行机制与优化路径研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2023,(6).

[7]韩志明.城市治理的清晰化及其限制——以网格化管理为中心的分析[J].探索与争鸣,2017,(9).

[8]杨宝,吴明海.政社团结:网格化管理的创新实践[J].湖北社会科学,2015,(3).

[9]田毅鹏,薛文龙.城市管理“网格化”模式与社区自治关系刍议[J].学海,2012,(3).

[10]陶振.社区网格化管理的运行架构及其内生冲突——以上海X区Y街道为例[J].社会主义研究,2015,(4).

[11]胡重明.网格化社会治理:研究回顾与新的议程[J].行政论坛,2017,(3).

[12]叶敏.迈向网格化管理:流动社会背景下的科层制困境及其破解之道[J].南京社会科学,2018,(4).

[13]陈玉生.细事细治——基层网格化中的科层化精细治理与社会修复[J].公共行政评论,2021,(1).

[14]蔡玉卿.网格化管理视角下社会监督的逻辑、困境与超越[J].行政论坛,2018,(4).

[15]毛寿龙,李玉文.权力重构、行政吸纳与秩序再生产:网格化治理的逻辑——基于溪口镇的经验探讨[J].河南社会科学,2018,(3).

[16]陈柏峰,吕健俊.城市基层的网格化管理及其制度逻辑[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2018,(4).

[17]江亚洲,施从美.从行政吸纳到双向嵌入:国家—社会关系视域下的网格化治理——基于苏州渭塘的经验探讨[J].领导科学,2019,(18).

[18]祁文博.网格化社会治理:理论逻辑、运行机制与风险规避[J].北京社会科学,2020,(1).

[19]徐选国,吴柏钧.城市基层治理的社会化机制——以深圳市Z街“网格化管理社会化服务”项目为例[J].浙江工商大学学报,2018,(2).

[20][美]W.理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益(第3版)[M].姚伟,王黎芳.北京:中国人民大学出版社,2010.

[21]褚庆宜,赵晓峰.组织场域视角下党组织引领社区治理共同体建设的实践逻辑——以苏南永联村为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,(1).

[22]Friedland R,Alford R R.Bringing Society Back in:Symbols,Practices and Institutional Contradictions[C].//Powell W,DiMaggio P.The New Institutionalism in Organizational Analysis.Chicago:University of Chicago Press,1991.

[23]Thornton P H,Jones C,Kury K.Institutional Logics and Institutional Change in Organizations:Transformation in Accounting,Architecture,and Publishing[J].Research in the Sociology of Organizations,2005,(23).

[24]Lounsbury M.A Tale of Two Cities:Competing Logics and Practice Variation in the Professionalizing of Mutual Funds[J].Academy of Management Journal,2007,(2).

[25]梁强,徐二明.从本体认知到战略行为偏向——制度逻辑理论评述与展望[J].经济管理,2018,(2).

[26]Friedland R.Book Review:The Institutional Logics Perspective:A New Approach to Culture,Structure and Process[J].Management,2012,(5).

[27]Thornton P H,Ocasio W,Lounsbury M.The Institutional Logics Perspective:A New Approach to Culture,Structure and Process[M].Oxford:Oxford University Press,2012.

[28]杜运周,尤树洋.制度逻辑与制度多元性研究前沿探析与未来研究展望[J].外国经济与管理,2013,(12).

[29]Greenwood R,Raynard M,Kodeih F,et al.Institutional Complexity and Organizational Responses[J].Academy of Management Annals,2011,(1).

[30]董海军.依势博弈:基层社会维权行为的新解释框架[J].社会,2010,(5).

[31]Calhoun C.Morality,Identity,and Historical Explanation:Charles Taylor on the Sources of the Self[J].Sociological Theory,1991,(2).

[32]陈潭,刘璇.行动者网络参与与社区营造的再生产——基于行动者网络理论的社区适用性分析[J].行政论坛,2023,(3).

[33]李慧凤,孙莎莎.从动员参与到合作治理:社会治理共同体的实现路径[J].治理研究,2022,(1).

[34]陈秀红.城市社区治理共同体的建构逻辑[J].山东社会科学,2020,(6).

[35]韩志明.迈向多元良性互动的治理转型——破解建构社会治理新格局的密码[J].南京社会科学,2022,(11).

[36]张莹瑞,佐斌.社会认同理论及其发展[J].心理科学进展,2006,(3).

[37]杨君,徐永祥,徐选国.社区治理共同体的建设何以可能?——迈向经验解释的城市社区治理模式[J].福建论坛(人文社会科学版),2014,(10).

[38]王家合,杨倩文,杨德燕.以政府购买助推乡村文化振兴共同体建设[J].中国行政管理,2023,(5).

[39]雷茜,向德平.党建引领下基层治理共同体的建构机制[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(3).

[40]姜姗.社会治理现代化中身份认同的“三重”建构[N].中国社会科学报,2023-05-16.

[41]赵浩华.利益分析视角下社区治理主体间的冲突及其化解[J].行政论坛,2021,(4).

[42]张茂元,黄玮.资源依赖中的社会组织同构分析——以社会组织党建实践为例[J].湖南师范大学社会科学学报,2022,(3).

[43]冯玲,李志远.中国城市社区治理结构变迁的过程分析——基于资源配置视角[J].人文杂志,2003,(1).

[44]张诚.培育社会资本:建设社会治理共同体的方向与路径[J].东北大学学报(社会科学版),2021,(5).

[45]程建新,胡定晗,刘派诚.重大公共卫生突发事件中企业与政府合作何以可能?——非对称资源依赖条件下的组织间关系动力[J].中国行政管理,2022,(3).

[46]张金荣,彭萧.“创熟”:激活社区治理共同体的有效模式——“结构—行动”框架下F市T社区的实践分析[J].学术研究,2023,(5).

[47]武沐,姚金燕.“国家在场”视域下国家认同探究——以精准扶贫中民族地区G乡为例[J].青海民族大学学报(社会科学版),2022,(1).

[48]蔡静诚,熊琳.“营造”社会治理共同体——空间视角下的社区营造研究[J].社会主义研究,2020,(4).

[49]徐顽强.社会治理共同体的系统审视与构建路径[J].求索,2020,(1).

[50]徐菲.共治视域下价值共识的生成逻辑[J].人民论坛,2021,(16).

[51]刘晓靖.新制度主义视角下公共利益实现的途径分析[J].学习论坛,2014,(8).

[52]郁建兴.社会治理共同体及其建设路径[J].公共管理评论,2019,(3).

[53]李珍刚,叶良海.公共治理中的资源整合与共享问题——基于困局经济学的视角分析[J].财经论丛,2016,(3).

[54]费显政.资源依赖学派之组织与环境关系理论评介[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2005,(4).

[55]刘福刚,许伟.论社会治理的社会心态基础[J].理论与改革,2014,(5).

[56]黄辉祥,刘骁.论社会治理共同体的构建:“结构”与“行动”的互动——基于“结构—行动”框架的分析[J].社会主义研究,2021,(6).

[57]张艳国,李非.“党建+”:化解城市社区治理多元主体间矛盾的新路径[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(5).

[58]王德福.社区人格化自治及其逻辑——兼论社区自治体系重构[J].西南大学学报(社会科学版),2023,(1).

[59]王杨,邓国胜.“元网络”视角下群团组织参与基层社会治理的路径及机制——以北京市首个“侨之家”社区建设为例[J].中州学刊,2023,(3).

[责任编辑:贾双跃]

Social Identity, Resource Connection and Role Interaction: How Can a Small Grid Pry Big Governance at the Grassroots?

—A Survey and Analysis Based on X Street in F City

Wang Zicheng, You Xinpei

(Jinan University, Guangzhou Guangdong 510632)

Abstract:

In the field of grassroots governance, the conceptual structure to co-create governance values, the interest structure to reshape the governance structure, and the relationship structure to unify the governance orientation are key elements to build a governance community. X Street in F City is committed to the exploration and innovation of the generalist grid empowering grassroots governance, and realizes the dual improvement of the quality and efficiency of grassroots governance and service work with the benign operation of the identity mechanism, connection mechanism and interaction mechanism. The operational logics are that the mechanisms of identity, connection and interaction constitute the institutional basis for the effective operation of the general grid. Through the cohesion of value recognition and the reconstruction of identity belonging, the co-operation order of general practice governance is shaped. On the basis of identifying needs and aggregating resources, the “one core with diversified participants” governance alliance is formed. The co-presence of governance actors and mechanisms promote the construction of a good pattern of long-term interaction. In the future, grassroots social governance should strengthen the leadership of party building, promote the synergy of grid-based governance services and grassroots governance structure, and establish a social governance model based on collaboration, participation and common interests.

Key words:social identity, resource connection, role interaction, community governance community, general grid

收稿日期:2024-06-19

基金项目:

国家社会科学基金一般项目“农民工流入地迁移排斥的形成机制与市民化政策优化研究”(21BJY258)。

作者简介:

王子成(1981—),男,暨南大学公共管理学院教授,博士;

尤心培(2000—),女,暨南大学公共管理学院硕士生,通讯作者。