龙祖宏教授基于“一气周流”理论辨治慢性萎缩性胃炎经验

摘要:龙祖宏教授认为,慢性萎缩性胃炎主要是由外邪侵袭、七情内伤、饮食不洁等因素导致。基本病机乃一气虚损,致中土气机不和、枢轴运转失常,从而因虚致实,产生一系列病理产物,呈现虚实夹杂的证候。脾胃为人体气机之擀旋,胃不和则卧不安,治疗此病需开脾胃升降之轴,旋肝肾生发之阀,提正气、“和”中土,而统四维,如此可复一气周流圆通,人体阴平阳秘。据此龙祖宏自拟柴平败酱散,临床应用随证加减,经多年实践疗效显著。

关键词:慢性萎缩性胃炎;一气周流;和法;柴平败酱散

中图分类号:R573.3 文献标志码:A 文章编号:1007-2349(2024)09-0012-04

龙祖宏为云南中医药大学教授,云南省“荣誉名中医”,全国第二、三、五批老中医药专家学术经验继承人指导老师,师承国医大师邓铁涛教授,投身中医事业60余载。在长期临床诊疗及教学过程中,逐渐形成了对脾胃系疾病的独到见解,倡导以“和法”为基础,以“脾胃”为中心,擅用“一气周流、土枢四象”理论论治诸疴疾,在诊疗慢性萎缩性胃炎等病症中获效良多[1]。现将龙祖宏教授上述理论、思想诊疗慢性萎缩性胃炎之理法方药梳理、归纳如下。

1 中西结合,概此沉疴

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)属于典型性癌前病变[2],因长期慢性炎症刺激,引起的以胃黏膜上皮及固有腺体萎缩,影发胃部正常生理功能改变而形成的一种慢性消化系统疾病,其发病率约为23.2%,癌变率约为8.6%~13.8%。慢性萎缩性胃炎内镜下见黏膜红白相间,以白为主,黏膜皱襞细小甚至消失,可见到明显血管网,并伴有腺体萎缩,临床常表现为上腹痛、反酸、烧心,伴有食欲减退、恶心、口苦等一系列消化不良症状[3]。因其发病机制尚未完全了解,故西医以对症治疗为主,包括抑制胃酸分泌、保护胃黏膜、促进胃肠动力、抗幽门螺杆菌、抗焦虑抑郁等,但多数患者用药后,效果尚不尽如人意。

慢性萎缩性胃炎属中医“胃脘痛”、“胃痞”、“呃逆”等范畴,常因外邪侵犯、饮食不节、情志失调、劳欲久倦等损伤脾胃,致脾胃功能失调而发。龙祖宏教授在总结前人经验基础上指出,慢性萎缩性胃炎多属“脾虚气滞”,故“脾胃运化失司,升降失常”为其基本病机。胃炎初期,常由外邪、饮食、情志等邪实所致,病多属实;病郁日久或失治误治,则易加重脾不运化,形成气虚、阴虚、阳虚等本虚之证。“脾胃居中,为上下升降之枢纽”,中焦气机不畅,标实之邪聚而不化,好生痰湿、湿热、瘀血等病理产物,终而形成以本虚标实、虚实兼杂、寒热错杂之证,故治疗时应时刻顾护脾胃之气,以复周身气机顺畅,加速标实邪气化散[4]。

2 师前人正法,溯一气源流

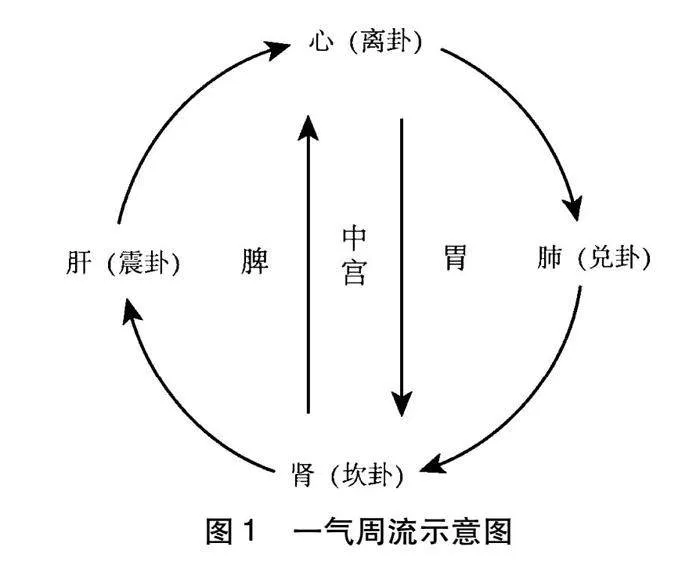

“一气周流、土枢四象”的思想最早由清代名医黄元御提出[5],他认为肝、心、肺、肾四脏皆为中土脾胃所制,四脏之气皆随阴阳土气升降,即气机运行呈现以“中土”为轴,“木、火、金、水”四象为轮的动态周流运动。其所著《四圣心源》曰:“中气者,阴阳升降之枢轴”,“阴阳升降,气水循环,究其枢转,全在中气”,言一气化生后天中气,中气枢转,开全身气化周流之阀,敞阴阳五行制化之门。“脾为己土,以太阴而主升,胃为戊土,以阳明而主降”,黄氏认为脾胃乃中气所化,脾胃化生阴阳,即所谓一气升降化阴阳;脾气左升,化生心气、肝气,胃气右降,化生肺气、肾气,即所谓阴阳升降化四象。

脏腑阴阳气血之运行、调和,全赖“一气周流”,若“一气”不足,则“周流”郁滞;若“周流”不畅,“一气”亦可受损而失运,致四象变生诸症。一气为万物肇基之始,脾土为后天运化之体,“一气周流”的正常运作须通过后天脾胃得以实现。黄氏言“中气衰则升降窒,肾水下寒而精病,心火上炎而神病,肝木左郁而血病,肺金右滞而气病”。脾升,引肝肾之气皆升,使蛰伏之精随肝木条达周身;胃降,则辅心肺之气亦降,使清明之神随肺金降布脏腑,脾胃和,则可成天地交泰之势,故曰“土枢四象”。在治疗时,黄氏提倡运转中土脾胃,促肝、心、肺、肾四维之象流通一气,以达阴阳并重,升降同用。

3 天地法一气,一气分阴阳

《道德经》言:“道生一,一生二。”在中医基础理论中认为天地大道始于一气,一气混沌初开,划分为阴气与阳气,以“动静”之德区分事物的属性,偏于激发的、向上的、向外的、明亮的划为阳;偏于抑制的、向下的、向内的、晦暗的属于阴。而世间万事万物都应该抱阴而负阳,既存在阴静,又存在阳躁的表现形式。阴阳的运动形式,是相依相存的,故能使机体处于动态平衡,和而不同的状态。

阴阳的运动,可分为量变与质变,统称作“化”,黄氏提出:“分而名之,则曰四象,合而言之,不过阴阳;分而言之,则曰阴阳,合而言之,不过中气所变化耳”,龙老认为其枢在于脾胃之化,六经辨证中,以三阴、三阳内部的小化,称作量变;三阴、三阳对立的角度为大化,称作质变,又“赋予”手足的概念,化生十二正经。黄元御《四圣心源》曰:“祖气之内,含抱阴阳,阴阳之间,是谓中气……戊土为胃,己土为脾。己土上行,阴升而化阳。阳升于左,则为肝;升于上,则为心。戊土下行,阳降而化阴。阴降于右,则为肺;降于下,则为肾。”故龙老引申以至阴抱阴负阳之体为枢,意脾升胃降为轴,以脾胃纳化之能改变流通之气的性质,从量变产生质变,一气流通也。水谷精微化生一气,气至震为阴中之阳,化为肝气;至离为阳中之阳,化为心气;至兑为阳中之阴,化为肺气;至坎为阴中之阴,化为肾气;至中宫则为阴中之至阴,化生脾气与胃气,脾气主升,胃气主降,合称中气。(如图1)

4 阴阳本相离,冲气以为“和”

阴阳本属于对立制约的事物,却又是互相统一的整体,阴气阳气交会之处,存在一个过渡区域,即“冲气”,这个区域正是阴阳转换,自成一体的关键所在。阴平阳秘之人,“冲气”处于运动平衡之“和”态,当阴阳两气中,一方过强的或太弱时候,人体就进入了病理状态。《素问.生气通天论》云“因而和之,是谓圣度。”脾为至阴之体,土位四象之枢。故龙老从“土枢四象”的角度补土治气,目的恢复病体一气周流的“冲和”状态。

“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也[6]”体现的是阴阳互用,阴阳之间存在紧密沟通的状态。“孤阴不生,孤阳不长”体现的是阴阳包容、互根互藏的状态。“阳气微上,阴气微下”则为阴阳对立、制约、转化、消长的过程。气升气出乃至阳,气降气入则入阴,阴气流行则为阳,阳气凝聚则为阴。《素问·生气通天论》言:“生之本,本于阴阳。”又言:“阴阳者,天地之道也……治病必求于本。”抓住阴阳的偏盛偏衰,气机的升降出入失常的基点,就等于抓住了疾病的根本。

龙祖宏教授将黄氏“一气周流”归结为“和”法的范畴,“和”法不仅是调和少阳半表半里邪气之法,更是平调寒热,升降气机,冲和阴阳之要领。“和者,和其不和也;解者,解化之,使之不争而协其平者也。”故善和者阴平阳秘,精神自治。以脾胃为病变的中枢论治,胃气逆则考虑兼降心肺之气,脾气虚则考虑兼提肝肾之气。

事物的特性,虽变化万千,而究其根本,不外乎一气,一气之动,周流圆通,至其两极,化生两仪,至于四方,而生四象。阴阳有离有合,气有升降出入,逐渐演变为“和”法的基础。

5 观过与不及,考升降之气

龙祖宏教授认为慢性萎缩性胃炎的总体病机是脾胃俱虚,虚实夹杂,以虚为多。朱丹溪《格致余论·臌胀论》云:“脾具坤静之德,而有乾健之运。”“坤静”指受纳水谷,厚德载物也;“乾健”意分化清浊,以养自身,自强不息也,故脾胃可将水谷纳而化为清浊。清气象天,以升为健;浊气象地,以降为顺,脾气虚则清气不升,胃气虚则浊气不降,《素问·阴阳应象大论》明确提出:“清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生是胀。”故在慢性萎缩性胃炎的发病过程中,患者常出现脘痞,泄泻等症状。

脾在体合肉,故脾胃健运则全身肌肉强盛,《难经·四十三难》提出:“安谷者昌,绝谷者亡。水去则营散,谷消则卫亡。”强调的是水谷化生营卫,抗争邪气的作用,可见脾胃的强弱对正气的盛衰有着直接的影响,脾胃强则邪不能害。胃部自身的平滑肌也属于肌肉的范畴,脾胃虚则纳化皆难,气血不充,胃肌羸弱,不荣则痛,故患者常以胃痛前来就诊。

慢性萎缩性胃炎的病人还有以口苦、反酸、烧心为主要表现,《四明心法·吞酸》言:“吞酸则尽属肝木,曲直作酸”,《素问·至真要大论》亦云:“诸呕吐酸,皆属于肝”。但此病是由于脾虚不运,阴阳失衡,病理产物在体内蓄积,阻滞了肝木纵向条达生长的气机,从而横犯脾土,出现口苦吞酸。

《素问·水热穴论》云:“肾者,胃之关也,关门不利,故聚水而从其类也。”同时中医认为久病及肾,则慢性萎缩性胃炎有时还可出现舌暗红,苔白滑,畏寒肢冷,迟脉沉等肾阳不足的表现。李中粹《证治汇补·痰证》认为:“脾为生痰之源,肺为贮痰之器。”故脾湿不运,肺痰可多。痰邪易扰心神,亦可出现损伤心气的表现。

总之,本病病位在胃,而与脾、肝、肾、心、肺相关,重在脾、肝、肾。总体病机是阴阳失衡、气机升降失调,在治疗中应以“一气周流、土枢四象”为指导思想,以“和”为基本法门,调和阴阳、气机、脏腑,以复“一气周流”。

6 谨守“和”道,调脾胃中庸于内,复一气周流于外

龙祖宏教授投身中医临床事业多年,谨守“和”道,据此病因病机自创具有和胃降逆,健脾升清的“柴平败酱散”来治疗此病,临床应用随证加减。是方承小柴胡汤,平胃散,败酱散三方为一体,而药组和而不同,颇有考究。其中药味有滇柴胡、法半夏、酒黄芩、人参、陈皮、苍术、姜厚朴、败酱草、肉桂、乌药、甘草。其中柴胡引入少阳经;半夏配伍黄芩,且半夏用量须大于黄芩,意辛开苦降、调和寒热,助肝气以条达为和;以甘草、人参健运中州,又以陈皮、苍术、姜厚朴理脾胃之气机,燥脾之痰湿,降胃之气逆,恢复升降rQ/98/SiECq5zLd/+BA1kiD3mpJiRubGt2RpAtvf2kA=之轴的正常运行;《四圣心源》提出:“四维之病,悉因中气。”又言“中气之治,崇阳补火。”久病易及肾,故少佐肉桂、乌药两味,升提肾气,又意少火生气,抱薪煮釜。慢性萎缩性胃炎的症状表现有升有降,以脏腑气机虚衰为主,治需升举中气,以脾气为枢,带动肝气、肾气随生发之轮而上升,寓升于降,以复人体虚衰之正气。本病产生的病理产物多为因虚致实,所以又以败酱草一味去菀陈莝。

以龙老之经验,该病以阴阳失衡、气机升降失调为本,故在疾病的发展及治疗过程中可能出现其他脏器的功能失调,故梳理出了一些经验药对,肺气以降为顺,肺气上逆、痰多咳嗽可少予紫苏叶、桔梗降气化痰;心神以降为用,心气上逆则予煅龙骨、煅牡蛎,旨在镇心安神等。

全方扶正与祛邪同用,扶正为主,从梳理气机的角度冲和阴阳。此方看似平淡,却将整个疾病的治疗思路清楚囊括,以“和”其“不和”者,复其升降圆通,淋漓体现中医整体思维,恪守“中庸”之道。龙老之师邓铁涛教授曾引《中庸》言:“大德者方得其寿。”就是以“和土”为法门,使脾胃健运与受纳之德均保持在比较高的水平,机体“阴阳冲和”、一气“周流圆通”,以期达到长寿的目标。

7 典型病案

患者张某,女,58岁,因“上腹隐痛3年,加重3天”于2021年8月20日前来就诊。患者诉3年前因饥饱失常,伤及脾胃后,出现反复性上腹隐痛,食后尤甚,常伴嗳气反酸,于当地医院就诊,服用数剂中药后仍无明显改善。后辗转多家西医院,行胃镜检查示“慢性萎缩性胃炎”,合并幽门螺杆菌感染,规律服用制酸、杀菌类药物后症状有所减轻,但幽门螺杆菌终未彻底根除,相关症状时轻时重,未予重视。3天前,因与丈夫争吵后,患者感上腹隐痛加重,遂来诊。复查胃镜示“慢性萎缩性胃炎伴胆汁反流”,幽门螺杆菌示“阳性”,刻下症见:上腹隐痛,餐后尤甚,伴明显嗳气反酸,口干口苦,恶心欲吐,纳眠欠佳,大便稀溏,日行2~3次,小便调;舌暗红,苔腻,脉弦滑。西医诊断:慢性萎缩性胃炎伴胆汁返流、幽门螺杆菌感染;中医诊断:胃脘痛(脾虚气滞,中焦湿阻证);治法:益气健脾、行气化湿;方药:柴平败酱散加减(炒柴胡15 g,法半夏10 g,炒黄芩8 g,炒苍术15 g,厚朴10 g,陈皮10 g,败酱草10 g,紫苏梗10 g,浙贝母10 g,海螵蛸15 g,砂仁10 g,甘草5 g),7剂,水煎服,日1剂,早中晚温服。

2021年8月27日二诊:服上方后,患者诸症大减,大便稍稀,日行1~2次,纳眠欠佳。守上方,去炒苍术、浙贝母、海螵蛸,减败酱草至5 g,加升麻5 g,党参15 g,炒白术15 g,炒稻芽30 g,炒谷芽30 g,10剂,水煎服,日1剂,早中晚温服。

2021年9月7日三诊:服上方后,患者上腹隐痛未发,偶见嗳气反酸,大便如常,日行1次,纳眠尚佳。西药予标准抗幽门螺杆菌四联用药;中药继守上方,去砂仁、升麻,加党参至15 g,加小茴香5 g,肉桂3 g,丹参15 g,炒鸡内金15 g,14剂,水煎服,日1剂,早中晚温服。

服上方后,患者病情改善明显,故间断来诊要求调理,龙祖宏教授仍以此方为底,依患者相关兼症适当调药,总以补益脾胃不足,转动机体生发之轮。2022年4月29日,患者复查幽门螺杆菌示“阴性”。规律服药1年后,复查胃镜示“慢性非萎缩性胃炎”。

按:《医学正传》云:“致病之由,多由纵恣口腹,喜好辛酸,恣饮热酒煎煿,复餐寒冷生凉,朝伤暮损,日积月深……故胃脘疼痛”[7]。此案患者常年不注饮食,饥饱不顾,以败伤脾胃;脾胃受损,运化失职,一则气血化源不足,脏腑失于润养。二则津液周行无力,聚而成湿,集于中焦,阻碍气机。龙祖宏教授指出,脾胃虚弱乃其发病根本,气滞、湿阻为其标实产物,愤郁不解、肝失疏泄是其此次病发之缘由,其总属虚中生实,虚实兼杂,因实而发。古言之,肝脾两脏血气相关,气机舒畅是治疗二者的关键所在。故龙老以“和”法为用,治以柴平败酱散加减,助患者肝脾功能恢复,脾胃升降,以求一气周流。初诊,龙老在原方基础上,减少补益用药,加用行气、化湿之品,当先于祛实,一则以解患者不适之急,二则唯恐“虚不受补”。方中以苍术清阴土之湿,升举清气,厚朴平阳土之逆,敛降浊气,更加用浙贝母、海螵鞘化痰热、制酸液以护胃,此乃龙老抑酸护胃常用药对,临床效验堪奇,败酱草一味,则直入病所,去菀陈莝。

二诊,患者气滞、湿热已祛,诸症大减,便稀纳少,皆为实祛而虚现也。故龙老加大补虚之力,旨在“急则治其标,缓则治其本”。方中党参、白术,益气健脾,稻芽、谷芽,升发胃气,升麻一味,则引清阳上行。龙老指出,患者多次行幽门螺杆菌根除未果,均因脏腑功能不足,标实之邪凝聚所致。

三诊,患者虚实皆以调顾,脏腑气机通畅,故可抗菌以除其根本。杀菌诸药苦寒败胃,常服易生寒痰湿邪,故龙老以肉桂、小茴香,少生肾阳,意少火生气,催生正气,而温化寒湿,更以炒鸡内金健脾助运,防湿邪中生。

8 小结

纵观龙老诊疗过程,总以脾胃为核心,促其升降相因,以升为和,以激发机体潜能,复一气之正常流通,从而抗争邪气。《脾胃论》有云:“圣人之法,虽布在方策,其不尽者,可以意求”。观龙老诊疗疾病,未拘泥于一方一策,而随患者病情,因人、地、时制宜,故以治无过,以诊则不失矣。

参考文献:

[1]韩壮,沈静,王华宁.龙祖宏辨治慢性胃炎经验阐介[J].中医药临床杂志,2022,34(9):1644-1648.

[2]于勇,黄雅慧,赵唯含,等.益气活血法对慢性萎缩性胃炎癌前病变Ki-67和肿瘤标记物的影响[J].广州中医药大学学报,2023,40(2):329-335.

[3]林梅.慢性萎缩性胃炎伴不同糜烂形态与“湿”“痰”“瘀”的相关性研究[D].福州:福建中医药大学,2020.

[4]王捷虹,宇文亚,惠建萍.沈舒文教授毒瘀交阻理论辨治胃癌前病变经验[J].中华中医药杂志,2013,28(7):2034-2036.

[5]黄元御.四圣心源[M].北京:中国中医药出版社,2009:1-2.

[6]田代华整理.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2005:6.

[7]韩壮,臧雪,靳霖溪,等.龙祖宏教授基于“和法”思想治疗功能性消化不良[J].中医药信息,2022,39(6):56-59.

(收稿日期:2024-01-17)