情感联结、利益整合与秩序重构:新乡贤组织参与乡村治理共同体构建的行动逻辑

摘要:构建乡村治理共同体是提升乡村治理效能的重要方式。推进乡村治理共同体建设,可以有效应对复杂的乡村治理环境,实现乡村治理现代化转型。新乡贤组织作为乡村治理的参与群体,在乡村治理中发挥着桥梁作用,是推动乡村治理共同体构建的参与者和协调者。以H市Y村的本土实践为案例,引入行动者网络和关键群体的分析视角,对新乡贤组织参与乡村治理共同体建构的实践样态进行分析。考察得出,“情感联结—利益整合—秩序重构”是新乡贤组织参与乡村治理共同体构建的行动逻辑,其中,情感联结阶段新乡贤组织主要采用情感动员的方式,重构个体身份认同、形塑群体治村共同愿景;利益整合阶段新乡贤组织主要运用聚合利益诉求的方法,破除合作矛盾、塑造公共利益,整合治理资源、激发主体动力;秩序重构阶段新乡贤组织主要借助支付组织成本的手段,强化主体联结,厚植责任。三个阶段共同发力,构成一个有机整体,不仅为新乡贤组织参与乡村治理提供了新的理论视角,也为新时代乡村治理共同体建构提供了新的启示。

关键词:行动者网络;新乡贤组织;治理共同体;乡村治理

中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:1009-3605(2024)05-0085-11

一、问题提出与文献回顾

(一)问题提出

党的二十大报告指出:“完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。”[1]2023年9月22日,九部委联合发布的《“我的家乡我建设”活动实施方案》明确要求,要打好“乡情牌”“乡愁牌”,引导各方人士自觉自愿建设家乡[2]。吸纳多主体共建乡村治理共同体是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在需求。

曾在很长时间内,“皇权不下乡,乡村皆自治”,生于斯长于斯的乡贤群体成为了推动乡村自治的主要群体。乡贤作为传统民间权威,主要凭借个体德行、社会地位和文化优势推动和引领乡村治理。在乡贤群体的非正式治理下,乡村场域也基本实现了有效治理。随着乡村振兴战略的持续推进,城乡生产要素的双向流动促进了各种异质性主体力量流入乡村社会,并与乡村内生力量交融互动,增强了城乡社会的联动性。

为盘活乡村多元治理主体,推动乡村发展,乡贤文化重新得到了国家的广泛重视,乡贤群体的治理地位、乡土情怀、主体资源优势和时代性价值重新获得了国家的认可。新乡贤群体作为介于政府、村级和市场的中间群体,无论是政府公共政策所提倡的“领头雁”“带头人”,还是新乡贤自身所具备的乡土文化烙印和社会资本优势,都奠定了新乡贤在织就社会关系网络、推动乡村治理现代化转型中的有益作用。因此,新乡贤群体逐渐成为推动乡村社会治理共同体建构的重要行动者,并在乡村人才短缺的现状下发挥了重要的主体价值。

(二)乡村治理共同体的研究回顾

“共同体”概念最先源自亚里士多德,他提出“政治共同体”(political community)概念,认为“共同体”是“为了实现某种共同的善而结成的关系和团体”[3];正式提出“共同体”这一概念的是德国社会学家费迪南·滕尼斯,他在1887年发表的《共同体与社会:纯粹社会学的基本概念》中认为“共同体”本质上是持续和实际的共同生活,即关系的有机结合,这种“共同体”是建立在血缘、地缘和精神基础之上的生活共同体[4]。目前,学术界对于共同体进行了深入研究,吴文藻、费孝通将“共同体”译为社区,着重强调了“共同体”的地缘特性,吴文藻认为社区乃是一地人民实际生活的具体表现,有实质的基础,是可以观察到的[5],费孝通认为“共同体是持久的和真正的共同生活”[6]。随着现代化进程推进,乡村逐渐形成了多元治理格局,但由于治理主体原子化的生存方式,导致乡村治理主体结构离散[7]。学界普遍认为,需要在乡村构建自发、民主、稳固的共同体[8],而非聚焦某一特定目标建立阶段性的主体联结。针对乡村治理共同体概念的界定学界暂未达成共识,但是学者对乡村治理共同体的理解具有共性,认为乡村治理共同体本质上是一种基于共识的联合体[9]。

学界关于乡村治理共同体的研究呈现出多维性。有从主体构成角度探讨乡村治理共同体的,认为乡村治理共同体并非单纯的国家或社会建构,而是政党、国家和社会多方面协同共治的产物[10];有从特点维度探讨乡村治理共同体的,认为乡村治理共同体是基于共同理想信念、价值目标形成的具有动态性、开放性、实践性特点的联合体[11];有从利益聚合角度探究乡村治理共同体的,认为村民利益是维系乡村治理共同体的黏合剂[12];有从乡村治理工作制度角度探讨乡村治理共同体的,认为当代乡村治理共同体建构采取“村为主”的工作法[13];有从生成机制视角研究乡村治理共同体的,认为价值共同体、组织共同体、行动共同体建构是乡村治理共同体生成的基础[14];有从国家介入角度研究乡村治理共同体的,认为乡村治理共同体是“超越国家主义和自由主义的对立”,强调“国家与市民社会的互补与协作”[15];有从基层治理视角研究乡村治理共同体的,认为乡村治理共同体蕴含了国家治理、政府治理与基层治理的基本逻辑,增强了基层治理韧性[16]。

关于乡村治理共同体的研究成果为我们理解乡村治理共同体建设提供了重要理论参考。但是,从整体来看,现有研究也存在一定局限性。首先,已有研究中大多数研究聚焦于国家政策与制度设计的宏观层面,强调国家是改变、塑造和建设现代乡村社会的主体力量[17],忽视了乡村治理共同体是具有自治性质的“自发秩序”[18],导致研究视角局限于关注行政力量对治理共同体的调控。其次,已有研究在进行社会治理共同体形塑机制提炼时,基本停留在理论性和概念性的要素介绍和现象描述层面,导致现有研究深度的缺失,进而没能形成对乡村社会特殊性和复杂性的精细认知。最后,已有研究主要集中在乡村善治目标的视角下,从整体层面探讨乡村治理共同体合作模式,缺乏对异质性治理主体的主体功能、资源差异和联结机制的深入探讨,忽视了具有独立性的乡村治理行动者之间的联动路径的探讨。

基于此,本文以行动者网络理论和关键群体理论为研究视角,尝试将乡村内外部多元治理主体置于社会关系网络中,识别新乡贤组织作为重要群体在乡村社会治理共同体构建过程中的作用,探究内嵌于多元主体间的多层级网络关系及联结机制,从而揭示乡村治理共同体生成的行动逻辑。

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础

行动者网络理论( Actor-Network Theory)又称异质建构论,于20世纪80年代中期由布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)首次提出[19]。行动者网络理论是研究多元主体合作关系的理论,行动者、异质性网络和转译是行动者网络形成的三大核心要素[20],其中行动者包括核心行动者和非核心行动者两大类,共同组成行动者网络构建的主体基础,异质性网络是描述行动者联结方式和互动过程的有效工具,转译是行动者网络建立的过程。转译包含四个阶段,问题化、利益相关化、征召和动员,其中问题化阶段是确定核心行动者和设置强制通行点(公共目标)的过程;利益相关化阶段是核心行动者呈现共同利益以破除其他行动者顾虑的过程;征召阶段是核心行动者通过一系列举措吸纳其它行动者加入网络的过程;动员阶段是核心行动者最大程度聚合其它行动者共同实现公共目标的过程。可见,行动者网络理论以行动者为中心,主要阐释行动者合作网络建构与运行的动态过程。该理论借助行动者网络框架以呈现多元行动者间的相互作用,及多元行动者嵌套在网络中动态变化的利益诉求。

要聚合多元行动者的优势资源必须发挥群体的组织和动员能力,关键群体(critical mass)承担了集体行动的发起的初始成本,是推动集体行动形成和发展的核心和灵魂[21]。构建乡村治理共同体的重点在于聚合多元行动者的优势资源,以实现乡村善治的公共目标。新乡贤群体作为“生长于斯”的特殊行动者,具有桑梓情怀和利他精神,他们在乡村治理中具有的高度奉献精神和内部驱动力[22],促使其在多主体中独具号召力和表率性,在构建乡村治理共同体中发挥着有益作用。因此,建构行动者网络能为理解多元主体间的互动关系提供理论工具,能为理顺乡村治理共同体建设提供理论视角和方向思路。

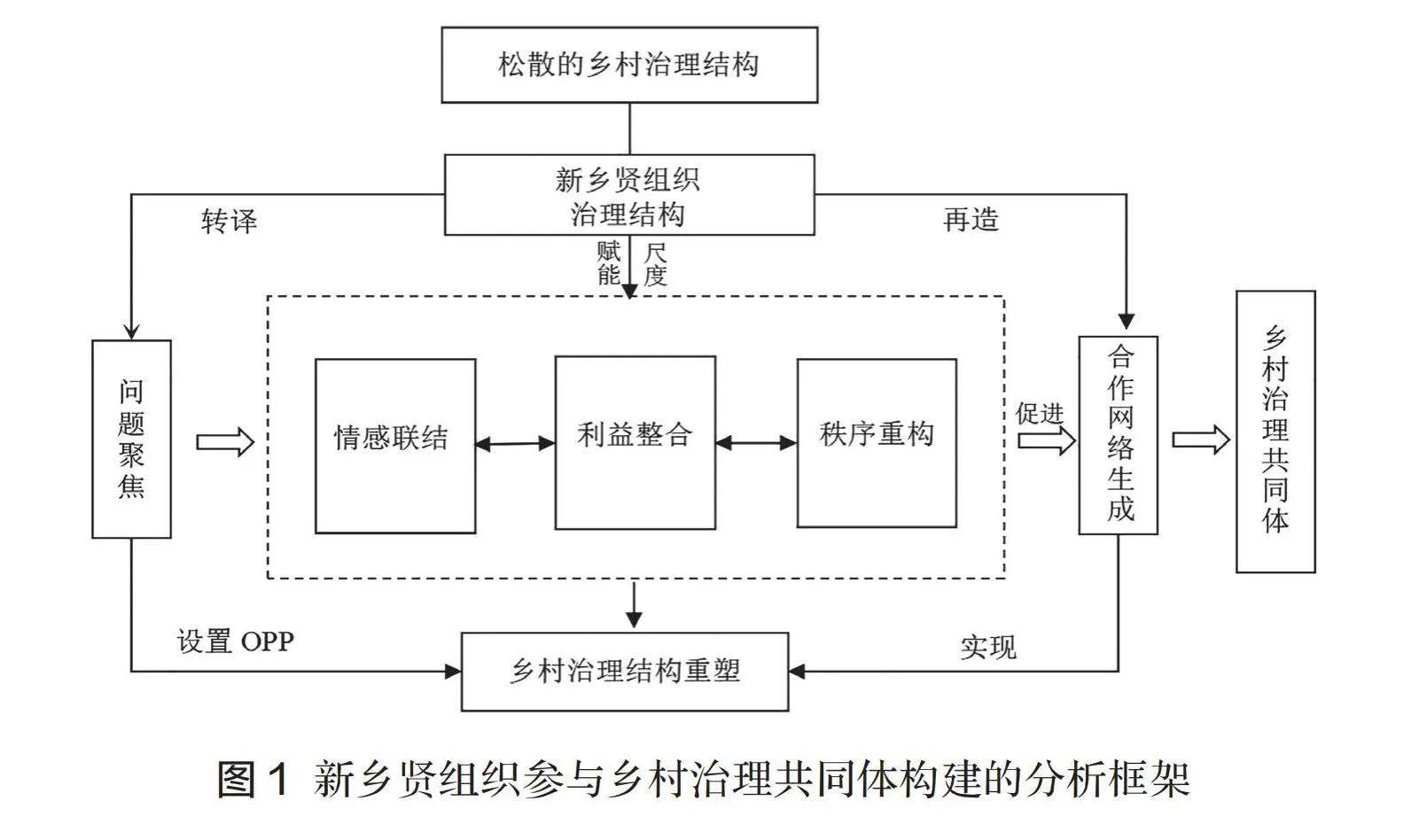

(二)“情感—利益—秩序”:新乡贤组织参与乡村治理共同体建构的分析框架

乡村治理共同体形成于乡村治理场域,由基层政府、企业、村民、自治组织、乡村社会力量等多主体组成。乡村治理共同体是聚焦乡村善治目标,围绕乡村治理事务,依据乡村治理现实图景,秉持共建、共治、共享的治理理念,在情感联结中塑造治理愿景,在利益互嵌中形塑合作网络,在秩序再造中规范集体行动的乡村治理有机整体。受制于治理目标和资源禀赋的差异,乡村场域内的多元主体在治理过程中“各自为政”、行为边界模糊[23],这导致了多元治理主体联结松散化,致使乡村治理目标呈现出“悬浮化”的局面。各主体依据自身的行为目标和资源状态采取不同的治村行动,在多主体间形成了差异化的联结形式和互动模式。差异化的互动模式造成多元主体间合作意愿弱化、主体利益与乡村公共利益脱节等问题,难以“集中力量办大事”。

行动者网络理论注重核心行动者在问题呈现过程中的转译功能,通过设置强制通行点(OPP)来达到联结多元治理主体的目的,这一过程实际上是整合不同行动者利益诉求的过程。新乡贤群体作为联结政府、村庄、市场的第三方力量,其具有天然的情感感召力、矛盾调解力和实践组织力,促使其成为联结多元治理主体的中介者,是促成多元行动者合作网络的重要参与群体。在乡村治理场域内,核心行动者的“发起”是联结多元主体的起点,关键群体的“带动”是吸纳多元主体的支点,一般行动者的“参与”是聚合多元主体的撬点。实际上,研究乡村治理共同体的建构过程是探究多元行动者合作网络搭建的过程。为此,本研究基于行动者网络理论和关键群体理论,构建“情感联结—利益整合—秩序重构”的分析框架,阐释新乡贤组织如何基于“共建-共治-共享”的社会治理理念,作为多元治理主体进入乡村合作治理网络,并达成稳固的合作模式。

三、案例描述:H市Y村的乡村治理共同体建构实践

(一)案例选择

H市Y村的乡村社会治理实践,是乡村治理的典型样态。Y村位于H市东海岸,地处江东新区,属于H省著名的红色革命老区,该村辖区面积9.6平方千米,下辖30个自然村,17个村民小组,共有612户、2027人。Y村通过广泛的招商引资以推动乡村旅游产业发展,是典型的村企共生型村庄。旅游产业的迅猛发展和村企共生的发展模式,使得Y村呈现出人员构成复杂化、主体利益差异化的特征,加剧了乡村综合治理难度。为解决村治难题,Y村创新了乡村治理的宏观制度设计并建立了政府主导的协调联动机制,吸纳村民、企业和乡村自治组织等主体参与乡村治理。为有效聚合多方力量,Y村抓住乡贤协会这一特殊治理主体,盘活新乡贤组织这一治理资源,激发新乡贤组织特有的“本土情怀”和“利他精神”,发挥新乡贤组织的多方联动作用,在乡村社会形成了协同共治新样态,成为乡村治理模式创新的有益参照。

(二)案例呈现

Y村是一个多村落合一的行政村,符姓和李姓是村域内的两大姓氏。在Y村内,符姓和李姓村民分别聚居在C自然村和F自然村两个自然村落,并都有各自的宗祠、族谱和庙宇。传统时期,宗族规则主导着村落社会的运行,随着村级治理行政化趋势逐渐凸显,大量自然村合并成行政村,Y村的管理范围呈倍数扩大,乡村社会关联被不断削弱,熟人社会的天然治理优势也随之弱化,这就使得传统以宗亲为纽带的村落治理共同体逐渐消亡,乡村治理陷入窘境。

2016年,基于F村李氏大宗祠重建的契机,F村村民自发成立了宗祠理事会,并邀请了部分在外的本籍贤才返乡参会。大量乡贤心系家乡建设,在外经商的商人X具有强烈的乡土情怀和影响力,他自发搭建交流平台,将F村贤才集中组织起来共商家乡发展。这些公共性的活动,不仅实现了家乡内外人才的联结,而且实现了宗族共同体的重塑。2017年X“退休”后选择返乡养老,在这一过程中他发现Y村治理的行政化色彩较为严重,村民对乡村建设漠不关心。较长时期内,Y村内部治理主体联结松散、利益需求差异较大,乡村治理主体间呈现出结构“碎片化”的样态。2018年,随着乡村振兴战略的推进,Y村显著的地理优势和丰富的旅游资源,成功吸引了政府部门的注意力,在区、镇两级政府的政策支持下,Y村积极开展招商引资,采取“国企联村”模式,推动乡村产业振兴。国企入乡后,多主体间相互排斥的问题愈发凸显,在此过程中X发现主体间互相排斥的成因是不同治理主体间的公共利益差异。2019年X充分运用个人的社会资本优势,聚集镇域内的多领域的新乡贤,民政部门依法注册新乡贤协会,驻于Y村内,主要负责推进乡村治理工作,这奠定了乡贤协会参与乡村治理的合法政治基础。

新乡贤协会的成员大多掌握一定的资源禀赋,乡贤协会会员中,从政人员占50%,从教从商人员分别占据18%和20%,其他人员占据12%,这为新乡贤组织联动各方提供了社会资本保障。新乡贤组织充分发挥乡愁乡情机制,以情感为依托激发Y村内外不同治理行动者的治理意愿,运用乡情机制动员村民参与乡村社会治理,在完成多主体合作治理的情感动员后,新乡贤组织借助影响力调节主体间的利益矛盾,通过参与整合不同治理主体的利益需求,以保障多主体间稳固的合作治理模式。为了实现多主体间治理行动的有序性、提升主体合作治理效能,新乡贤组织设置了定期的“治理议事茶话会”,在多元共治模式驱动下,2023年1月,Y村被确定为2022年度省级乡村振兴示范村,初步实现了从治理活力不足到治理现代化的转变。

(三)研究方法与资料来源

为充分理顺乡村治理共同体的形塑逻辑,本文采用个案研究法和半结构化访谈法。本文对案例的资料来源于2022年7月至2023年8月期间多次前往Y村开展实地调研,围绕乡村治理现状、村集体经济状况、新乡贤协会的实践优势与镇组织委员、Y村两委、新乡贤协会会长、企业负责人、农户等核心主体进行座谈、面对面访谈,获得了政策文件、规划文件等基础资料和翔实的一手调研数据。遵循社会科学研究规范,本文对受访者的个人信息进行了匿名化处理和脱敏处理,涉及文件和人名的部分均使用字母代替。具体依据布洛维提出的扩展个案研究范式,遵循“借鉴已有理论—分析案例—检验、拓展或建构理论”的案例分析路径[24]。

四、案例分析:新乡贤组织参与乡村治理共同体生成的行动逻辑

囿于乡村空心化、过疏化和边缘化等治理难题,乡村场域亟须整合多方力量、形塑一个主体多元、内聚力强、组织化程度高的治理共同体。H市Y村在构建乡村治理共同体的实践过程中面临着多重困境,但也具有诸多机遇,最终在新乡贤组织的参与下实现了多主体的合作共治,这能为乡村治理共同体的建构提供本土路径。

(一)情感联结:以乡情回归塑造多元主体治村的共同愿景

情感联结是构建乡村治理共同体的前提。乡村治理中不同行动者掌握的社会资本,可以在实现乡村善治过程中发挥不同的功能。乡村社会有别于城市社区,乡村社会最大的特点是基于血缘、亲缘、地缘为纽带呈现出的“熟人社会”表征,这使得“人情治理”的特性在乡村尤为显著。因此,要实现乡村治理多主体的目标耦合,需要发挥情感要素在凝聚多方共识中的作用,促进多主体间的情感培育,打破治理主体间的群体隔阂,让多元主体基于情感联结产生强大的向心力。在乡村社会,集政治、道德、资本于一体的新乡贤可以利用自身的人情特质,帮助破除乡村治理行政化诱导的干群纽带断裂和社会动员力欠缺的困境,助推形成多元治理主体目标的多层级融合。

“情感联结”在乡村场域有双重含义:一是基于情感纽带实现乡村治理公共性再造;二是缩小多元主体间的情感距离,达成公共愿景。新乡贤与乡土社会天然契合的特点直接决定了乡土社会对乡贤的高度接纳性。新乡贤能够充分发挥自身所特有的“地熟、人熟、事熟”优势[25],增强村民的自治积极性,建立在地企业的责任感,助推形成多主体“愿景共建”的治理模式。在新乡贤协会成立之前,Y村具有代表性的新乡贤在参与乡村事务治理的过程中,充分依托村两委的组织力量,以传统村落共同体为结构依托,以“共情”的方式推动激活村民的集体意识和公共服务精神,为建设乡村治理共同体创造了有利条件。Y村新乡贤借助自身所具备的社会资本优势,在乡村一定程度形塑了差序格局的人际关系网络,并在乡村治理实践中注入“爱乡情怀”“睦邻乡里”等情感要素,新乡贤组织能帮助广泛吸纳乡村场域内外的治理主体参与村务治理,激发了异质性群体在乡村治理中的认同感,为构建乡村治理共同体提供了价值层面的共识。

“乡村治理和城市治理不一样,要想治理好乡村就要根据乡村的特点来进行工作,利用好乡村的血缘和宗族资源。乡贤他们刚好可以成为凝聚人心的媒介,他们身上无私的爱乡情怀和慈善精神带动了很多主体参与到乡村治理中来。(20230712CFSL)①

情感内驱力是乡贤参与乡村治理的精神支撑。通过增强新乡贤与基层群众情感互动的“心理功效”,可以强化治理主体情感链接的认同效应[26]。新乡贤协会在参与Y村治理的过程,重视异质性主体的情感再造,将崇德向善和睦邻友好的朴素情感,融入乡村治理的公共目标中,唤醒异质性主体之间的合作意识。异质的治理主体与乡村社会有着差异性的联系,他们参与乡村治理具有各自的小目标,而实现乡村善治这个大目标可以满足各类主体小目标的实现。重点是要合理运用情感要素实现异质主体分散目标的系统整合。

(二)利益整合:以公共利益形塑多元主体治村的合作网络

公共利益是构建乡村治理共同体的基础[27]。构建乡村治理共同体是聚合多主体利益的过程,即通过整合异质性治理行动者之间的利益诉求,形塑出治理共同体所追求的公共利益,以公共利益为牵引吸纳多主体融入乡村治理合作网络的过程。在行动者网络中,治理主体的理性经济人特质,使得各治理主体以谋求自身利益最大化为合作的基本诉求,因而“治理共同体”必然体现“利益共同体”的原则[28],多主体之间的利益协调程度会直接影响乡村治理共同体的建构基础。要想搭建多元行动者“共同治理治”的合作网络,需要在达成治理共同体内部多元主体利益契合的基础上,确保实现治理共同体的发展成果“人人共享”。

利益整合有双重含义:一是明确多元主体不同的利益诉求;二是以利益整合为手段,形塑公共利益。新乡贤群体最大的特点就是具有“利他精神”和“奉献意识”,他们是乡村伦理生活和公共精神的引领者[29]。在多主体展开利益博弈的过程中,新乡贤能利用自身的特殊身份,当好村民的“代言人”、村两委的“协助者”、本地企业的“联络者”,协助达成多主体的利益契合。为整合多主体的利益需求,Y村新乡贤组织积极配合基层政府开展乡村“招商引资”工作,配合“村两委”在乡村内外场域多主体间建立了刚性的利益捆绑机制,着力化解乡村产业发展造成的利益分化风险。新乡贤协会委员会通过聚合协会内部成员所具备的资源禀赋优势推动新型农村集体经济发展,并在集体经济收入分配过程中充当村民利益代言人,推动实现村民利益最大化。同时,Y村新乡贤组织充分运用乡村特有的“人情”要素,遏制个体“唯利是图”的逐利行为,在多主体间形塑公共利益。

“我们村的发展模式就决定了村内部存在很多类治理主体。为了动员多方力量,我们一直在探索打造“政府+国企+村党支部+乡贤+农户”的乡村治理新模式,但是因为这些主体的利益诉求不一样,使得我们一直没有找到突破点。直到2019年镇里的乡贤协会成立以后,乡贤积极参加村里的大事小事,给我们村的发展带来了很多点子和资源,他们以乡村的发展为中心,把不同群体的利益需求串联起来,把大家都召集到村委会做思想工作,打通了乡村治理的“最后一米”。(20220803CFSL)

利益相关化是新乡贤参与乡村治理共同体生成的中心环节。乡村治理共同体中的利益结构关系到治理主体私益和公共利益的相关性,在厘清乡村治理主体私益和公共利益边界的基础上,找到主体私益和公共利益之间的契合点,通过多主体耦合互动的方式,将主体私利再整合成公共利益,这对于形塑乡村治理合作网络至关重要。新乡贤凭借其公共精神和社会资本可以获得乡村其他主体的尊重和信赖,在聚合多主体利益的过程中发挥着上下联动的桥梁作用,能有效促进行政力量、自治力量与市场力量在乡村治理中的优势互补、合作共赢,并且能不断拓展多主体间以乡村公共事务为中心的合作空间。

(三)秩序重构:以公共秩序规范多元主体治村的集体行动

公共秩序是规范乡村治理共同体运转的重要保障。构建乡村治理共同体的目的是通过聚合多主体的治理力量和治理资源,破解乡村治理疲软化的困境。形塑乡村治理共同体本身不是目的,以治理共同体为载体,提高乡村治理的社会参与度、实现乡村治理能力现代化才是构建乡村治理共同体的根本目的。构建乡村治理共同体意味着不仅要搭建乡村多元主体共治的合作网络,还要充分发挥乡村治理共同体的集体行动和内聚作用[30],从而提高乡村治理共同体治村的有效性。集体行动意味着多主体以自组织的形式连接起来治理乡村公共事务,而要保障集体行动的达成,需要建立治理共同体内部的公共秩序以协调各主体的有效参与。

新乡贤之所以在参与塑造乡村治理共同体公共秩序的过程中发挥着独特作用,关键在于其在保障多主体协作的过程中承担了大量组织成本。新乡贤具有较强烈的社会服务欲望,他们有着服务乡土和重整乡风的期望,这一特质与理性人假设下的自利性不同,具体表现为:相较于经济收益新乡贤更大程度上追求社会资本增益。因此,新乡贤更应具备公共精神和公益性思维,更愿意承担重构乡村治理共同体公共秩序所需的组织成本,更愿意推动乡村共同体内部互惠机制的生成。

“在区政府政策的支持下,我们镇建立了领导班子与乡贤的联络制度,并搭建了区-镇-村三级联动的乡贤议事中心,通过定期召开乡贤座谈会,极大程度上调动乡贤资源,赋予了乡贤协会入村参与乡村治理的制度合法性。乡贤协会入村后,主动创立了‘以事为中心’的治理模式并投入了大量的物力和财力,提高了村民参与感、投资企业的责任感以及乡村工作的执行力”。(20230803ZFWM)

重构公共秩序是乡贤参与乡村治理共同体建构的重要途径。新乡贤采取正式制度硬保障和非正式权威软支撑的治理策略,不仅有利于村域内治理共同体的稳固合作,还在一定程度上降低了多主体由于“趋利避害”的本性而衍生出的合作风险。在Y村,新乡贤组织参与乡村治理获得了政府的大力支持,弥补了其治村合法性不足的问题,这极大地增强了新乡贤组织在村域内的号召力。同时,Y村持久延续下来的乡贤文化,以及村民对乡贤的认同,使得乡贤组织为乡村供给公共物品、开展道德教化活动、提供产业发展策略等反哺乡里的行为,能自然地为乡民所接纳。实践表明,实现乡村治理共同体公共秩序再造的核心是村民认同。村民对其他治理主体的接纳程度越高,不同群体间越容易达成集体互助协作的治理模式。因此,新乡贤组织在参与制定规划等集体事务过程中要重点收集村民意见,在村务治理中实现村民的地位回归,在治理共同体内部形塑以村民意愿为支撑的内生性自主交往规则,以此助推规范多主体合作治理的行为范式。

五、研究结论

当乡村原生的“熟人社会”逐渐瓦解,乡村社会的人际情感逐步丧失了调动村民自主参与乡村公共事务的动力条件,利益分化带来的利益冲突使村民交往进一步淡漠甚至恶化。乡贤返场参与村治是实现乡村善治的重要方式,本质上来说乡贤返场参与治理共同体的建构能够在一定程度上改变乡村长期积累形成的道德缺失与资源真空的局面,因而现阶段乡贤在构建乡村治理共同体中发挥着有益的作用。本文通过深度剖析H市Y村新乡贤协会驱动乡村治理共同体建设的形塑逻辑,得出以下结论:

第一,构建乡村治理共同体是对“共建、共治、共享”社会治理理念的实践映射,契合现阶段推进基层治理现代化的现实需求。乡村治理共同体既是一个由多主体参与、多要素聚合的合作治理共同体,还是一个多维复合能力、多重内聚功能叠加的韧性治理共同体,更是一个广泛动员、责任明晰的责任共同体。乡村治理共同体具有开放性、灵活性和价值理性的特点,有利于重塑乡村治理秩序,推动乡村善治。分析Y村案例得出,相较于正式权威治村的强制性和普通村民治村的无序性,新乡贤组织具备“上下联动”的主体优势,是驱动乡村治理共同体构建的重要主体。新乡贤组织背后粘连着经济资本和文化影响力,有助于激发乡村治理的内生动力,也在一定程度上弥补了基层政府治理能力欠缺和村民自治活力不足的问题,能够保障村民的主体地位,助推乡村共同富裕。

第二,行动者网络理论和关键群体理论能够呈现多元主体的互动和整合过程,为乡村治理利益共同体的建构提供了理论视角,可成为乡村治理共同体形塑的理论基础。行动者网络理论能够有效解释新乡贤组织参与整合多元治理主体公共利益并达成多方合作的过程。然而,乡村治理共同体不应仅是利益共同体,更应是一个复合型的治理共同体。因此,本文结合乡村场域内的“人情”要素,识别并增加了情感联结、秩序重构两个乡村治理共同体建构的补充路径。在“情感联结”阶段,Y村新乡贤组织采取的“情感动员”策略客观上有助于塑造多主体间合作治理的共同愿景,有助于奠定行动者网络生成的基础;在“秩序重构”阶段新乡贤组织通过承担组织资本的方式,在一定程度上保障了多主体集体行动的有序运行,实现了行动者网络的良性运转。在新乡贤组织的参与下,乡村治理共同体可以更好生成和持久运转,并以其独特的价值助推高效能的合作治理模式在乡村生成。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报,2022-10-26(1).

[2] 中华人民共和国农业农村部.关于修订《“我的家乡我建设”活动实施方案》的通知:农乡振发[2023]5号[DB/OL].(2023-10-24)[2024-04-09].http://www.moa.gov.cn/govpublic/XCZXJ/202310/t20231024_6438921.htm.

[3] 亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1995:13.

[4] 斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].林荣远,译.北京:北京大学出版社,2010:54.

[5] 吴文藻.论社会学中国化[M].北京:商务印书馆,2010:442.

[6] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012:1-5.

[7] 杨丽.我国乡村治理方式的检视、转型困境及破解之策[J].河北经贸大学学报,2021(6):73-80.

[8] 范和生,李三辉.论乡村基层社会治理的主要问题[J].广西社会科学,2015(1):149-153.

[9] 郁建兴.社会治理共同体及其建设路径[J].公共管理评论,2019(3):59-65.

[10] 王为,吴理财.嵌入、吸纳与生产:新时代乡村再组织化的过程与逻辑[J].社会主义研究,2022(3):111-119.

[11] 郝园园,双传学.构建社会治理共同体:逻辑机理与实践进路[J].江海学刊,2021(1):146-151+255.

[12] 孙玉娟,孙浩然.构建乡村治理共同体的时代契机、掣肘因素与行动逻辑[J].行政论坛,2021(5):37-43.

[13] 刘俊生,陈璟.“村为中心”的乡村治理共同体:祁阳实践[J].行政论坛,2021(3):76-86.

[14] 李玲玲,杨欢,赵晓峰.“三治融合”中乡村治理共同体生成机制研究:以陕西省留坝县为例[J].西南大学学报(社会科学版),2022(3):100-109.

[15] 郁建兴.社会主义市民社会的当代可能性[J].文史哲,2003(1):75-81.

[16] 邓大才,卢丛丛.乡村治理共同体的实践逻辑与基层政权转型[J].求实,2023(2):69-80+111.

[17] 李华胤.乡村共同体建构的国家视角:基于“政党入户”的观察[J].东岳论丛,2023(5):167-173.

[18] 夏继森.自由·法治·秩序:哈耶克的“自生自发秩序”思想研究[M].上海:三联书店,2017:57-58.

[19] Latour B.Reassembling,the social:an introduction to actor-network-theory[M].New York:Oxford University Press,2005:37.

[20] 许文文.超越行动者网络:基层社会治理共同体建构的本土路径:基于社区养老场域的田野观察[J].学习与实践,2021(3):100-110.

[21] Oliver Pamela, Gerald Maewell. The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass[J].American Sociological Review,1988(1):1-8.

[22] 曾凡木.制度供给与集体行动:新乡贤参与社会治理共同体的路径分析[J].求实,2022(2):84-96.

[23] 丁亮,蔡婧.乡村治理现代化:目标定位、发展困境与推进策略:第四届中国县域治理高层论坛会议综述[J].社会主义研究,2020(2):166-172.

[24] 侯志阳,张翔.公共管理案例研究何以促进知识发展:基于《公共管理学报》创刊以来相关文献的分析[J].公共管理学报,2020(1):143-151+175.

[25] 徐学庆.新乡贤的特征及其在乡村振兴中的作用[J].中州学刊,2021(6):67-71.

[26] 孙健,何紫菱.新时代新乡贤参与乡村治理的逻辑理路及文化向度[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(5):12-20.

[27] 徐龙顺,蒋硕亮,陈贤胜.“制度-资本-行动”:基层社会治理共同体何以构建:基于鲁西南S镇的案例研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(1):38-47.

[28] 方盛举.现代组织理论视域中的社会治理共同体[J].思想战线,2022(6):50-58.

[29] 倪咸林,汪家焰.“新乡贤治村”:乡村社区治理创新的路径选择与优化策略[J].南京社会科学,2021(5):82-90.

[30] 王飞,孙建国.村级公共治理与村级治理共同体:转型期中国乡村公共性危机及治理转向[J].湖北社会科学,2023(6):47-56.

责任编辑:叶民英