文旅融合与乡村振兴的耦合机理、共生逻辑及制度优化

摘要:文旅融合与乡村振兴在价值、资源、功能三方面具有耦合性,二者的共生逻辑体现在目标共筑、平台共通和成果共促三方面。贵州文旅融合与乡村振兴耦合共生的典型模式主要有以价值耦合促目标共筑的毕节模式、以资源耦合促平台共通的从江模式、以功能耦合促成果共促的雷山模式。结合文旅融合与乡村振兴的耦合机理、共生逻辑,相关部门可以从制度优化的角度入手,通过制度嵌入、制度载体建设以及制度创新,优化文旅融合与乡村振兴的未来发展。

关键词:文旅融合;乡村振兴;耦合机理;共生逻辑;制度优化

中图分类号:F5 文献标识码:A 文章编号:1009-3605(2024)05-0077-08

一、引言

2024年3月,国家发展和改革委员会在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提出的《关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》多处提及文化和旅游,明确提出要“加强重大公共文化和旅游设施建设,推动文化和旅游深度融合和高质量发展”。由此可见,国家高度重视文旅融合发展,并为文旅融合的未来发展指明了具体方向。文旅融合作为一种融合的乡村旅游业态,是乡村振兴的重要举措之一。将文旅融合培育成为新的经济增长点,须深入研究其发展规律,创新其发展路径,推动其高质量发展。文旅融合和乡村振兴是共生共进的关系[1]。乡村振兴既离不开文化,也离不开旅游。文旅融合和乡村振兴是一个有机体,二者相互支撑,才能实现可持续发展[2]。目前,学术界对于文旅融合和乡村振兴的研究主要集中在二者的互动关系层面,学者们普遍认为文旅融合与乡村振兴相互助力、相互影响[3];文旅融合与乡村振兴全面衔接,可在生态理念、业态发展及品牌塑造等方面助力乡村发展[4]。但文旅融合在助推乡村振兴的过程中,尚存在着旅游地规模较小、旅游资源未充分利用等问题,建议从乡村建设和旅游资源挖掘两方面探索文旅融合的创新路径[5],重视政策的推进和政策的衔接[6]。

综上所述,既有文献探讨了文旅融合与乡村振兴的关系,而对于二者关系的探讨缺乏理论支撑。由于缺乏理论的支撑,文旅融合与乡村振兴的关系研究尚不充分,研究结论的说服力有待提升,文旅融合与乡村振兴的制度优化尚未得到充分重视。笔者认为,文旅融合与乡村振兴的发展路径需要结合实践进行深入探讨。为深化文旅融合与乡村振兴的具体研究,本文基于耦合理论和共生理论的双重视角,构建文旅融合与乡村振兴的耦合共生理论模型,采用案例分析法,剖析文旅融合与乡村振兴耦合共生的典型模式,结合文旅融合与乡村振兴的耦合机理、共生逻辑,提出从制度嵌入、制度载体以及制度创新三方面着手,优化文旅融合与乡村振兴的发展路径。

二、理论基础与分析框架

(一)耦合理论

耦合是物理学中的一个基本概念,具体是指两个或两个以上不同的独立系统之间的彼此互动、相互影响、相互促进、相互渗透的动态关联关系。耦合包含了两个层面的含义:“耦”原意是指农民在农忙时并肩耕地,“合”原指团结、合力、拥有共同的目标和价值追求。由此,耦合主要是指通过双方的合力实现整体的优化。耦合理论在经济学、管理学、社会学等领域得到了广泛的应用。本文结合耦合理论探讨文旅融合与乡村振兴的耦合机理。

(二)共生理论

共生理论最初用于研究生物学,后被广泛运用到社会科学的研究之中。共生理论主要用于解释复杂系统中的多元主体和多重要素之间的作用关系。共生是事物和体系之间相互联系、相互作用的整个过程。事物和体系之间的共生关系遵循能量守恒定律。共生理论强调事物和体系之间的相互影响,彼此之间共同发生作用或共同发生变化,事物和体系在不断寻求系统间相互作用的过程中,最终达到动态一致性。本文结合共生理论剖析文旅融合与乡村振兴的共生逻辑,从目标共筑、平台共通、成果共促三方面来解析文旅融合与乡村振兴的共生逻辑。

(三)分析框架

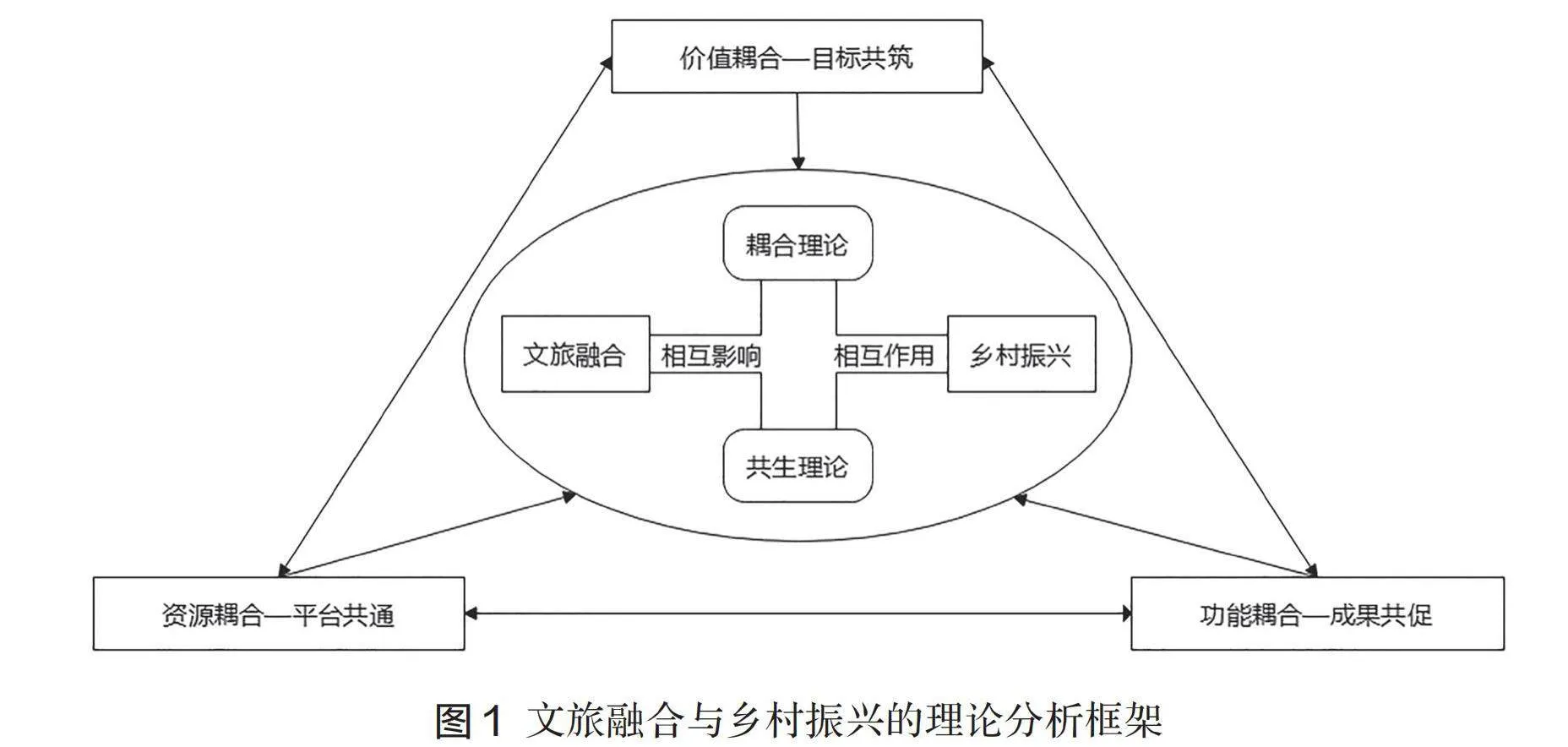

本文借鉴耦合理论和共生理论的主要观点[7-9],认为文旅融合和乡村振兴的系统内部存在着各要素之间的耦合,文旅融合与乡村振兴既是两个相对独立的子系统,又可以通过系统间要素相互影响和相互作用形成新的耦合共生关系[10]。

因此,本文创新性地提出文旅融合和乡村振兴的理论分析框架,如图1所示。

文旅融合与乡村振兴的耦合前提是“三交”需求,即交往、交流和交融的需求。交往是基础,交流是深化,交融是目标。文旅融合与乡村振兴的耦合主要基于价值耦合、资源耦合和功能耦合这三个方面。首先,从价值耦合来看,文旅融合与乡村振兴都是对美丽中国建设的有力回应。文旅融合与乡村振兴的目的都是实现文化、旅游和农业的“三位一体”高质量发展。其次,从资源耦合来看,文旅融合与乡村振兴都是利用当地共同资源增加收入。文旅融合与乡村振兴致力于借助当地资源优势,打造共建共治共享的融合治理新格局。最后,从功能耦合来看,文旅融合与乡村振兴都是国家治理现代化的具体目标。文旅融合与乡村振兴都是社会治理创新的重要改革,使社会治理向着生产、生活和生态的“三生同步”方向迈进。整体而言,文旅融合与乡村振兴存在价值、资源和功能三大子系统之间的耦合。

文旅融合与乡村振兴的共生基础是耦合。从乡村振兴的二十字方针“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”可知,乡村振兴有五大目标。乡村振兴是全面推进农村高质量发展的重要战略体系,具有明确的目标和系统的结构,而文旅融合是应对农村现代化发展提出的文化建设目标之一。文旅融合与乡村振兴是相互作用、相互影响的关系,文旅融合与乡村振兴在目标共筑、平台共通、成果共促这三方面具有共生性。第一,文旅融合与乡村振兴目标共筑。伴随着文旅融合与乡村振兴的耦合,二者在政治、经济、文化、社会和生态多维目标形成共筑意识。政治目标是治理有序,经济目标是提质增效,文化目标是文明有序,社会目标是主体参与,生态目标是环境友好。第二,文旅融合与乡村振兴平台共通。二者通过“三生”空间实现平台共通,文旅融合与乡村振兴的发展需要重视生产、生活、生态所构成的“三生”空间综合发展。生产空间、生活空间、生态空间是人类一切社会活动的承载平台。第三,文旅融合与乡村振兴成果共促。文旅融合助推乡村振兴的发展,与此同时,乡村振兴影响文旅融合的质量。二者成果共促,实现了发展的可持续性。

三、文旅融合与乡村振兴的耦合共生:来自贵州部分乡村的调查

本文采取实地调研和多案例分析的方法展开研究。本研究的数据主要来源于各省市区向中华人民共和国文化和旅游部提交的典型案例以及网络所能搜集到的相关资料,三个典型案例来源于2023年世界旅游联盟、中国国际扶贫中心联合发布的《2022世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》,分别为:贵州毕节市黔西市化屋村:“五聚焦”开启文旅融合助力乡村振兴;贵州黔东南苗族侗族自治州从江县岜沙村:打造特色苗寨持续推进乡村振兴;贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县龙塘村:友成企业家扶贫基金会“美好乡见”项目助力乡村振兴。

(一)以价值耦合促目标共筑:毕节模式

贵州毕节的文旅融合与乡村振兴耦合共生实践,形成了以价值耦合促目标共筑的典型模式。贵州毕节的化屋村,位于乌江源头河谷之间,依托文旅融合,化屋村找到了发展的金钥匙,现已发展成为环境美、产业强、群众富的生态旅游村。第一,文旅融合带动化屋村的整体发展。化屋村过去叫作“化屋基”,意为“悬崖下的村寨”,这里山水秀美,苗寨前的东风湖兼有三峡的雄奇、漓江的秀美,被誉为“千里乌江上最美的崖壁画廊”。近年来,化屋村在山上改善旅游基础设施,在山下发展新兴旅游业态,保护好绿水青山,并关注村民就业择业能力的提升,聚焦组织管理,促进村级有效治理,实现了文旅融合与乡村振兴的结合。第二,从现实价值来看,化屋村的文旅融合与乡村振兴都是对美丽中国建设的有力回应。在推动文旅深度融合方面,化屋村充分发挥文化在推进乡村振兴中的凝心聚力作用,建成化屋景区书房;打造《板凳芦笙拳舞》《打鼓舞》《多声部民歌》以及大型苗族歌舞剧《苗韵化屋》等特色鲜明的文化活动;举办“奋斗百年路 启航新征程”以及“我们的节日·云读山水”等文化活动。化屋村实现了集文化、旅游和农业“三位一体”文旅融合发展与乡村振兴的有效耦合。第三,从发展目标来看,化屋村的文旅融合与乡村振兴,在政治、经济、文化、社会和生态方面都形成了目标共筑。当地的文旅融合和乡村振兴有序发展,实现了治理有序的基本目标;依托文旅融合与乡村振兴的相关产业发展,化屋村当地群众收入稳步增加,劳动就业能力不断提升,实现了提质增效的经济目标;生态环境进一步改善,实现了环境友好的生态目标;旅游商品实现线上线下双渠道销售,当地传统文化得到了有效保护与传承,实现了文化发展目标;当地村民利用旅游资源发展农家乐、民宿,实现了主体参与的社会目标。

(二)以资源耦合促平台共通:从江模式

贵州从江县在文旅融合与乡村振兴耦合共生实践过程中,形成了以资源耦合促平台共通的典型模式。岜沙村是位于贵州黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇的一个苗族村寨,被誉为苗族传统文化的“活化石”和“博物馆”,是世界最后一个枪手部落,该地以文彰旅、以旅塑文,实现了文旅融合。

第一,从自然资源来看,岜沙村以全方位生态保护理念为坚守,塑造了一个原生态的“诗与远方”,因此吸引了全国乃至全世界的游客。岜沙村拥有良好的生态环境和独特的民族文化资源,当地居民通过与地方政府或村集体合作,把现有乡村旅游产品做精做特做优做细,高效利用当地资源优势。根据淡旺季差别,实行不同的运营策略。旺季做好农家特色餐饮、乡间住宿及乡村休闲、游玩;淡季则主要推动农产品与城市消费对接,由集团布局多家贵州商品购物店,加上品牌包装、特色打造,实现农产品的溢价销售。

第二,从文化资源来看,岜沙村利用当地文化资源增加了居民的整体收入。岜沙村的旅游产业蓬勃发展,已形成“农户+合作社+公司”的利益联结机制,护路员和村民表演队员等岗位的出现,提升了当地居民的收入。作为少数民族特色村寨,岜沙村神秘的树葬习俗、古老的“成人礼”仪式、奇特的“户棍”发式等民俗,吸引了成千上万的游客来到这里旅游观光,当地的人文旅游资源带动地方经济发展,为乡村振兴注入了新的活力。岜沙村的文旅融合与乡村振兴耦合共生实践,成功打造了共建共治共享的“三共”融合治理新格局。

第三,从平台建设来看,岜沙村重视生产、生活、生态所构成的“三生”空间综合发展。岜沙村修建石板路、新寨门、标识牌、停车场,完善kM5VAxE8fP5kCc/FAfl6pSA5mTT6Fl3SumDHGBwocTA=旅游基础设施,重构村寨景区业态群落,这是重视生产空间的具体表现;邀请专业机构将“佩戴火枪(获公安特批)”“树葬文化”“镰刀剃头(男孩成人礼)”等非物质文化遗产融入现代歌舞,充分展示民族传统文化在旅游活动中的重要作用,这是重视生活空间的有力表现;建设树葬文化博物馆、农耕文化展示博物馆,打造精品民宿,整合优化景区旅游线路,这是重视生态空间的实践表现。

(三)以功能耦合促成果共促:雷山模式

贵州雷山县在文旅融合与乡村振兴耦合共生实践过程中,形成了以功能耦合促成果共促的典型模式。龙塘村位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇境内,是一个美丽的苗族村落,龙塘村梯田、茶林云雾缭绕,多棵千年历史的枫香树洒落在村庄各处,高山冷水稻田里养育的鲤鱼体健而味足,吊脚木楼依崖而建,淳朴的苗人世代居住于此,沿袭着古朴自然的生活方式。雷山文旅融合与乡村振兴耦合共生实践的具体举措有:第一,利用资源优势实现文旅融合发展。龙塘村拥有美丽的自然环境和丰富的自然资源,山清水秀,森林覆盖率高,村内有大片的荷花塘、玫瑰田、茶树林,荷花、菊花、玫瑰应季绽放;作为一个传统的苗族村寨,别具特色的吊脚楼依山而建,干净曲折的石板路联通万家;作为招龙节的发源地之一,这里有神秘的“龙塘”及“龙蛙石”,有隆重而神秘的招龙节;还有农历十月的传统“苗年节”及农历六月的苗族“吃新节”等。第二,从功能来看,文旅融合与乡村振兴都是国家治理现代化的具体目标。友成企业家扶贫基金会响应国家乡村振兴战略,携手融创中国在龙塘设立了专项基金,发起了龙塘乡村振兴项目,龙塘村的文旅融合与乡村振兴项目的开展,使当地社会治理向着生产、生活和生态的“三生同步”方向迈进,这是当地文旅融合与乡村振兴过程中实现社会治理创新的重要改革。第三,从成果来看,该地以保护村庄传统文化和自然生态为前提,乡村发展的内生动力日益强劲,村民文化自信、社会风气良好,真正实现了乡村文化振兴。龙塘村在文旅融合助推乡村振兴的过程中,乡村振兴同样也影响当地文旅融合的高质量发展,当地的文旅融合与乡村振兴在成果上实现了共促发展。

四、文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度优化

实现文旅融合与乡村振兴耦合共生是中国现代化进程中的重要议题,以制度作为保障可以助推文旅融合与乡村振兴的耦合共生,制度文明是人类历史发展的智慧结晶,制度通过规范、引导和激励等方式作用于个人与组织行为,进而在稳定经济社会可持续发展方面发挥重要作用[11]。本文尝试从“制度嵌入—制度载体—制度创新”的逻辑主线来探讨文旅融合与乡村振兴耦合共生的优化路径。如图2所示。

(一)制度嵌入:以价值耦合促目标共筑

制度嵌入是组织管理中将管理理念、管理方法和管理目标以规范的形式固定下来,以确保组织目标的顺利实现,达到提高管理效率的目的。制度嵌入具有规范性和普适性的特点,制度嵌入的规范性确保组织活动开展有规范可循,制度嵌入的普适性保障管理理念得到实际贯彻执行。《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出启动实施文化产业赋能乡村振兴;由文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家开发银行联合印发的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》强调了文化产业赋能乡村经济社会发展的重要性。文旅融合与乡村振兴的耦合共生,需要明确的制度规范,因此,建议相关部门从以下三方面做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度嵌入工作。第一,将文旅融合与乡村振兴耦合共生的管理理念以文本形式确定。价值层面,文旅融合与乡村振兴都是对美丽中国建设要求的有力回应;目标层面,文旅融合与乡村振兴都是实现文化、旅游和农业“三位一体”高质量发展的有效耦合。第二,将文旅融合与乡村振兴耦合共生的管理方法以文本形式确定。文旅融合与乡村振兴的耦合共生需要相关部门运用可持续发展的管理方法,做到治理有序、提质增效、文明有序、主体参与、环境友好。第三,将文旅融合与乡村振兴耦合共生的管理目标以文本形式确定。文旅融合与乡村振兴的耦合共生,实现以价值耦合促目标共筑,需要相关部门在政治、经济、文化、社会和生态多维目标共筑过程中有政策文本作为开展工作的依据。

(二)制度载体:以资源耦合促平台共通

制度载体是组织管理中承载管理功能和管理作用的机制,具体包括组织管理规范、管理原则和管理价值。制度载体主要通过组织内部的结构和运作方式,实现特定的政治、社会或文化目标,因此,制度载体是这些目标得以实现的基础和平台。《关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确提出“推动文化和旅游深度融合和高质量发展”,这为文旅融合的发展前景提供了方向,相关部门应从提升服务水平、优化发展环境、强化质量监管方面努力助推文旅融合与乡村振兴。文旅融合与乡村振兴的耦合共生,实现以资源耦合促平台共通,需要明晰的制度载体,因此,建议相关部门从以下三方面做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度载体建设工作。第一,做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度制定工作。第二,做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度执行工作。文旅融合与乡村振兴的制度执行需要相关部门联动,共同调动景区、酒店、餐饮、农庄等多方面资源,策划各类文化艺术、体育赛事和旅游节展会活动等。第三,做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度执行监督工作。文旅融合与乡村振兴的资源耦合,需要相关部门抓好各项政策举措的落实,落实各MGEYoiooFPVGtQMo54n0H3oYto/5dCZ4SOPea3i7jFg=方责任,把各项政策衔接好和落实到位,做好制度的全面监督。

(三)制度创新:以功能耦合促成果共促

制度创新的目标是激发人们的创造性和积极性,不断创造新的知识,实现社会资源的合理配置。制度创新旨在通过重塑制度规则、机制和运行方式,提升制度的有效性、普适性和便利性。支付便利化举措有助于提升文旅融合与乡村振兴,为进一步释放旅游消费潜力,国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》,从改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、进一步提升移动支付便利性等方面提出政策措施,这是政策创新的集中体现。文旅融合与乡村振兴的耦合共生,实现以功能耦合促成果共促,需要持续的制度创新,因此,建议相关部门从以下三方面做好文旅融合与乡村振兴耦合共生的制度创新工作。第一,文旅融合与乡村振兴耦合共生制度的有效性。功能层面,文旅融合与乡村振兴都是实现国家治理现代化的有力支撑;成果层面,文旅融合与乡村振兴都是使社会治理向着生产、生活和生态的“三生同步”方向迈进。第二,文旅融合与乡村振兴耦合共生制度的普适性。制度的普适性是指制度是一般的、确定的、稳定而又开放的系统。制度的普适性原则确保了在主体、地域、情形和时间等多个维度的统一、公正和稳定实施,为人们提供行动指南。第三,文旅融合与乡村振兴耦合共生制度的便利性。文旅融合与乡村振兴的功能耦合,需要相关部门制定便利性的制度,为游客提供便捷服务,塑造简约文旅消费环境,释放文旅消费的市场潜力。

五、结语

本文结合耦合理论和共生理论的主要观点,构建了文旅融合与乡村振兴的耦合共生理论框架,采用案例分析法,剖析了文旅融合与乡村振兴的耦合共生关系,结果表明:文旅融合与乡村振兴在价值、资源、功能三方面具有耦合性,二者的共生逻辑体现在目标共筑、平台共通和成果共促三方面。结合文旅融合与乡村振兴的耦合共生,建议相关部门可以从制度优化的角度入手,通过制度嵌入、制度载体以及制度创新的全力打造,优化文旅融合与乡村振兴的未来发展。

参考文献:

[1] 熊海峰.繁荣发展文娱旅游 培育壮大新型消费[N].中国旅游报,2024-03-14(3).

[2] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018(4):637-650.

[3] 黄建红,甘思源,吕夏蒙.互动耦合:文旅融合如何助力乡村振兴:基于双螺旋模型的多案例分析[J].资源开发与市场,2024(4):630-640.

[4] 徐喆,陈植.共富背景下文旅融合赋能乡村振兴的对策研究:以“中国乡村旅游第一市”湖州为例[J].通化师范学院学报,2023(5):78-82.

[5] 张诗语,何峰.红色资源赋能乡村文旅融合路径研究:以冀西南太行山革命老区为例[J].保定学院学报,2023(4):22-27.

[6] 王晴.文旅融合赋能乡村振兴的机制与路径研究[J].山东行政学院学报,2022(4):61-69.

[7] Bahemia H, Sillince J, Vanhaverbeke W. The timing of openness in a radical innovation project, a temporal and loose coupling perspective[J]. Research Policy, 2018(10): 2066-2076.

[8] Rasche A. Global policies and local practice: Loose and tight couplings in multi-stakeholder initiatives[J]. Business Ethics Quarterly, 2012(4): 679-708.

[9] Glassman R B. Persistence and loose coupling in living systems[J]. Behavioral science, 1973(2): 83-98.

[10] 吴小妮,管卫华,张惠,等.中国省域经济效率与经济韧性耦合特征及驱动因素[J].地理与地理信息科学,2024(2):116-125.

[11] 齐平,杜高红,朱润酥.“双碳”目标实现与乡村振兴耦合发展的制度嵌入[J].江苏社会科学,2023(6):72-81.

责任编辑:詹花秀