基于创新能力培养的小学数学“动手做”教学活动设计

【摘要】在现代教育改革的大环境下,如何培养学生创新能力,已经是教育改革的重要课题.在小学数学课堂上,教师设计“动手做”活动能调动学生积极性、创造性,加深学生对数学观念的认知,并培养其创新思维与解决问题的能力.文章以小学数学教学为切入点,进一步探讨基于创新能力培养的小学数学“动手做”教学活动,希望通过设计有效的策略发展学生综合能力,让学生的数学学习效果和综合素养得到提升.

【关键词】创新能力;小学数学;“动手做”;教学活动

引 言

“动手做”对学生内化数学知识及提升数学学科内容应用能力大有裨益.在小学数学教学中,教师采用“动手做”方法,既可以加深学生对数学概念的了解,又可以在实践活动中锻炼其观察能力、思维能力和创新能力.如教师设计一系列的“动手做”教学活动,可使学生在多维学习过程中把数学知识和实际生活密切地结合在一起,增强学生的学习实效性和趣味性.为此,教师就需创新“动手做”活动,从而激发学生的学习兴趣,培养其创造力,加强学生的数学学习实效.

一、探索之旅:数学实验驱动创新

在现代教育思想影响下,培养学生创新能力和创造能力是十分重要的.在小学数学课堂上,教师开展“动手做”实践活动,能切实调动学生的学习兴趣,从而培养学生探究与创新思维.教师设计富有探索性、实践性的数学实验,使学生能在实践中学习数学规律,并用其来解决一些实际问题,以此来提高学生创造力和数学素养.此种教学方法打破了传统课堂教学模式,让学生由被动接受数学知识到主动探究数学知识,从而切实提升学生的数学学习能力.

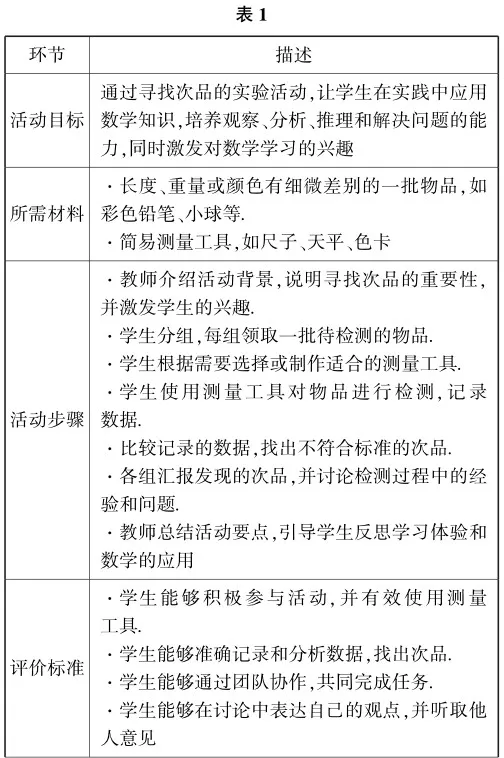

以“数学广角———找次品”一课为例,教师可以设计一个以“寻找次品”为主题的数学实验活动.在这一环节中,学生作为一名“质检员”,负责从大量相似的商品中发现不合格产品.教师事先准备不同颜色的铅笔,如长短不一的彩色铅笔、重量稍有不同的小球,这些物品的差异可以通过测量和称重来发现.学生需要动手制作简易的测量工具,如使用尺子制作一个简单的杠杆秤,或者利用水面的上升或下降来比较物品的体积大小.在这个过程中,学生不仅要动手制作测量工具,还要学会如何使用精确的测量工具进行科学的测量和比较,具体活动内容如表1所示.在学生“动手做”的基础上,找到不合格的产品,自然可灵活运用数学知识,如长度、重量、体积的测量和比较等解决数学问题,锻炼学生观察能力、分析问题和解决问题的能力.此种“动手做”的教学活动,即可显著提高学生的学习兴趣与探究愿望,使其在实际操作中感受到学习数学的乐趣与实用价值,进而发展学生创新能力和创造力.

二、创意工坊:构建创造强化能力

基于创新能力培养的小学数学“动手做”教学活动中,强调将更多创意思维与实际操作融入数学教学中,以实际的生产、实验等方式培养学生创造力.在此种教学方式中,学生既能掌握数学知识与技巧,又能在实践与创新中加深对数学概念的认知,提高其解决实际问题的能力.教师组织“动手做”活动,激发学生在探究中发现问题、在实践中解决问题的意识,提高其学习效率和效率.在“创意工坊”活动中,教师把数学观念与学生动手体验有机地融合在一起,可进一步提高学生数学素养,培养学生创新意识与动手能力,为其综合发展打下良好基础.例如,在“数学广角———数与形”教学后,教师可设计如下所示的“动手做”活动.

活动1:“摆一摆”,学生使用各种小物品(如小石子、豆子等)来实际摆放和构造数列,他们从1开始,依次摆放连续的奇数个物品,形成一系列的图形,比如1个、3个成一行、5个成一个更大的正方形等.在“动手做”活动中,学生运用加法、乘法等数学知识进行运算,使学生亲身体验加法、乘法的用法.在实际的排列与构建过程中,学生可以对这一部分知识产生直观认知,即从1开始连续的若干个奇数相加所形成的图形恰好是正方形,从而在体验中发现了“连续的若干个奇数相加的和等于加数个数的平方”的规律.

活动2:在4×4的正方形里“找一找”不同大小的正方形.学生们在这个大正方形中寻找各种大小的正方形,并记录下找到的大小正方形的数量.

学生通过动手绘制、计算、讨论的方式探究并发现了正方形中包含的小正方形数量与其尺寸之间的关系.这个活动不仅锻炼了学生的观察和分析能力,也促进了他们推理能力的发展.此外,学生在实践与探讨中总结出由连续奇数加成的正方数法则,并将其运用于实际运算,使其更深刻地认识了“数”与“形”之间的联系.

如此一来,在“动手做”活动中,学生即可在实践中提高数学知识的使用能力,并进一步加强其动作操作意识和创造性思维,这对其日后应用数学知识解决问题以及持续发展学生的数学学习能力大有裨益.

三、思维激荡:动手实践解决问题

在小学数学教学中,开展“动手做”的教学活动,能明显地增强学生对数学观念的认知,并使其产生浓厚的数学学习兴趣.“动手做”强调在实际操作中学习及应用数学知识,使学生在亲身操作、探究与解决问题的过程中加深对数学原理的认知.“动手做”教学活动使抽象数学知识得到直观的体现,并且使学生体会到数学的魅力与价值.

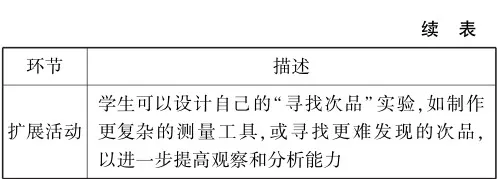

例如,在教学“认识钟表”这一课时,教师可让学生在“钟表制造实践”中加深对时间观念的了解.在此过程中,学生要先想一想“钟”的基本部件,如时钟、分针的作用,还有它们是怎么反应时间的.同时,学生自行动手做钟,根据自己的喜好选用不同颜色卡纸,并且配上不同颜色钟面,让自己的时钟更具个性与实用性.在这一活动中(表2),学生要用到剪刀、彩笔、吸管等各种原料,既能锻炼学生动手能力,又能培养学生创作热情.通过这些实际操作的“动手做”活动,学生可以更直接地了解时钟的运作机制,更可以借由自己的创造力,将原本抽象的时间观念变得生动而有趣.此外,学生可以就自己的“动手做”成果进行交流,阐述自己在“动手做”中的想法与观点.此种方式,既可以加强学生之间的沟通与协作,又可以让学生对时间概念有更深层次的理解.如此一来,在“动手做”的基础上,即可让学生在体验创造的快乐中,学会与掌握数学知识,并对其进行有效的创造,真正提升动手解决实际问题的能力.

四、趣学数学:寓教于乐加强实践

在小学数学教学中,教师把游戏与学习结合起来,是一种能使学生更有效率、更有兴趣学习的方式.在此种教学模式中,即可将数学知识从单调乏味的运算与方程式转变为一种趣味与挑战性的探究之旅.教师通过设计多种与生活紧密联系的数学游戏和实验,让学生在“动手做”中学会数学,这既可以加深学生对数学概念的了解,又可以培养学生解决实际问题的能力和创造力.“动手做”突出了学生主体性,使其具有较强的自主性和创新性,为学生创造简单而富有挑战的学习环境.

例如,在教学“掷一掷”中,学生已学过“可能性”的概念,教师即可设计适合学生的“动手做”,让学生以游戏方式去探究事情发生的“可能性”,并在此基础上将所学的组合、统计、可能性等知识进行整合,让学生对真实事件的可能性进行分析与判断.在“动手做”中,学生可以先用掷骰子方法搜集信息,并将每一面出现的频率都记下来,再对所得资料进行整理分析,探索每种结果发生的可能.同时,为让“动手做”更具深度与趣味性,教师还可以利用Python编程,模拟大量的掷骰子实验,以此来展示大数定律和概率的稳定性.学生不仅能够通过实际操作掷骰子来直观感受概率,还能通过编程模拟实验,体验到在大数据背景下事件发生的确定性与不确定性.通过此种“动手做”的方式,可让学生在“玩”的过程中,将所学数学知识应用于实际生活之中,体会到数学的乐趣与实用价值,从而提高学生学习能力,使学生在快乐中学习,加强其对数学的兴趣与爱好,为学生的未来的数学学习打下良好基础.

五、智慧链接:跨学科“动手”任务挑战

在小学数学教学改革的背景下,跨学科教学模式能提高学生综合素养.教师把数学和其他学科知识有机地融合在一起,切实增强学生的创造性思维和解决问题的能力.此种教学方式,既可以让学生在实践中加深对数学知识的了解,又可以把数学观念运用到科学、艺术、工程等其他领域,切实强化学生的数学学习能力,并在解决复杂问题时发展其综合能力.

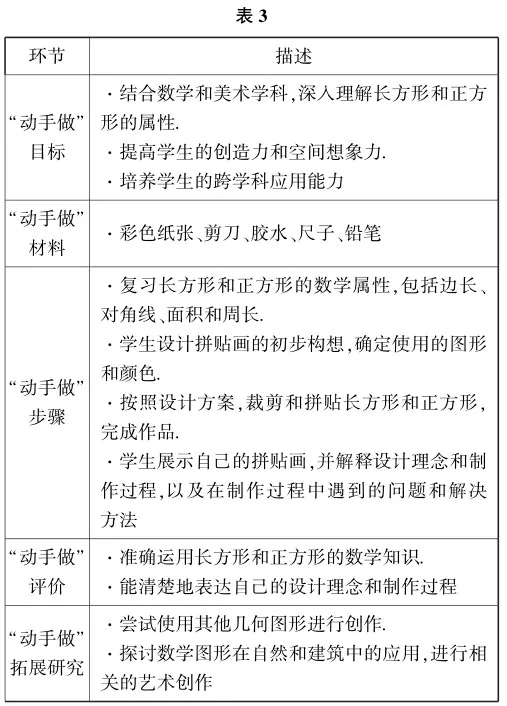

例如,教学“长方形和正方形”时,教师可以设计一项跨学科“动手做”活动(表3),将所学的长方形、正方形与美术学科相结合,运用所学有关长方形、正方形数学知识设计和制作一幅几何图案拼贴画.在此过程中,学生要先回顾并加深对长方形与正方形性质的认知,了解边长、对角线、面积、周长等.学生利用所学的数学知识进行拼图设计的活动,选取适当的矩形、正方形,计算所需要的材质面积,并将其进行有效组合,创造出一种满足数学规律与审美价值的艺术品.与此同时,学生可以利用一些简单材料,如彩色纸、剪刀、胶水来做一些拼图.在“动手做”实践中,学生不但要用手去剪出准确的长方形、正方形,还要学会如何利用色彩、大小、排列等不同的手法,去表现出一种特殊的意境和意境.在这一过程中,既培养了学生的数学技巧,又培养了学生的美术创作能力,强化其空间想象能力.学生在完成作品之后可以互相交流,交流自己的设计思想以及创造历程,更好地了解长方形、正方形的属性,并体会到数学与美术的奇妙关系.通过此种跨学科的“动手做”活动,可让学生体验到数学创作的乐趣,深切地感受到将数学知识运用于实际生活及其他领域的价值,并激起学生对数学与外界多元联系的探究热情,帮助学生高效率学习和应用数学知识.

结 语

“动手做”活动,既可以提高学生对数学知识的认知,又可以培养学生的创造力,使学生在愉悦的气氛中学会数学知识,培养学生动手能力和创造精神,为学生的全面发展打下良好基础.为此,在今后的数学教学实践中,教师要不断地对“动手做”活动进行探索与创新,使之更符合当今数学教育发展的现实需求,使学生获得更为丰富的学习经验.

【参考文献】

[1]孙和仁.数学实验在小学数学课堂教学中的作用[J].魅力中国,2015(19):59.

[2]王幸.“动手做”起来:让经验与数学知识并行不悖:从《有趣的乘法计算》教学谈对数学活动经验的理解[J].教育界(基础教育),2019(6):118-119.

[3]郑榕.做思融通:通向小学数学实验课堂的有效路径[J].数学教学通讯,2023(16):59-61.