用“人文行读”课程推进研学旅行育人方式的改变

自2016年教育部等11部门联合印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》后,“研学旅行”便成为教育界的热词。随着新课程标准的颁布,强调学科实践、素养养成的研学更成为学校教育实践探索的热点。因为研学旅行有效弥补了传统课堂教育的很多缺失,也非常契合“五育融合”的教育理念。

当然,在这股热潮中,也出现了诸多问题。如何将有益的实践探索变为学校可实施的课程,是问题的关键。笔者了解到,目前学校对研学旅行落地的方式,大多是交与旅行社或校外教育机构,也有的学校提供学习单式的书面引导,让学生自主完成。

旅行社或校外教育机构往往将游学变成针对少年团队的“导游引导”,学生在导游的带领下进行的活动实质上还是一种旅游,和平时旅游一样。经过看似天花乱坠式的讲解,学生似乎有不少美好体验,但整个过程中,学生还是一个被动的接受者。加上没有相应评价,最后所谓游学,变成游而少学甚至游而无学。也有部分学校能主动参与研学活动,让教师在景点现场设置相应教学过程,如在文学家故居讲相应作品、在历史事件发生地讲相应历史知识等,但这种“研学”往往变为“搬到景点的语文课、历史课”。也有部分教师针对景点设计一些学习单,让学生分组或自行到景点进行“打卡式”学习——学生拿着教师设计的“任务单”四处搜集素材、抄录展板上的“答案”……

完全交给旅行社或校外教育机构的做法,等于放弃专业教师对研学旅行课程的设计与探索。学校参与研学旅行的第一种方式,即在景点讲课,只是将景点丰富的资源窄化为一个教学背景,适用的学科与教学内容极其有限。而且只是换个地方上课,缺乏传统教室的高效率和安全感,对于几十人的班级来说,代价大,效果也不一定好。学校参与研学旅行的第二种方式,即提供学习单式的书面引导,看起来既体现了教师一定的教学设计,又能让学生都动起来,着实热闹,但目前各地方室内景点展示方式大多还停留在简单的信息呈现上,室外名胜古迹的介绍更少得可怜。这种打卡式的学习,其实类似于学生到景点去做张填写信息的表,缺乏思维含量,离素养养成着实太远。

那么怎样才能避免上述误区,提升研学旅行课程的实效性呢?

笔者及其团队通过近30年的实践探索,逐渐形成了“人文行读”课程的实施方法和教育理念。我们以人文理想“五育并举”为指引,将阅读、行走、写作相结合,借鉴项目化学习方式,打破学科壁垒,让学生在行走前后,通过阅读激发探索欲,在探究中形成与现实生活相对接的创意成果,推进其核心素养的养成。

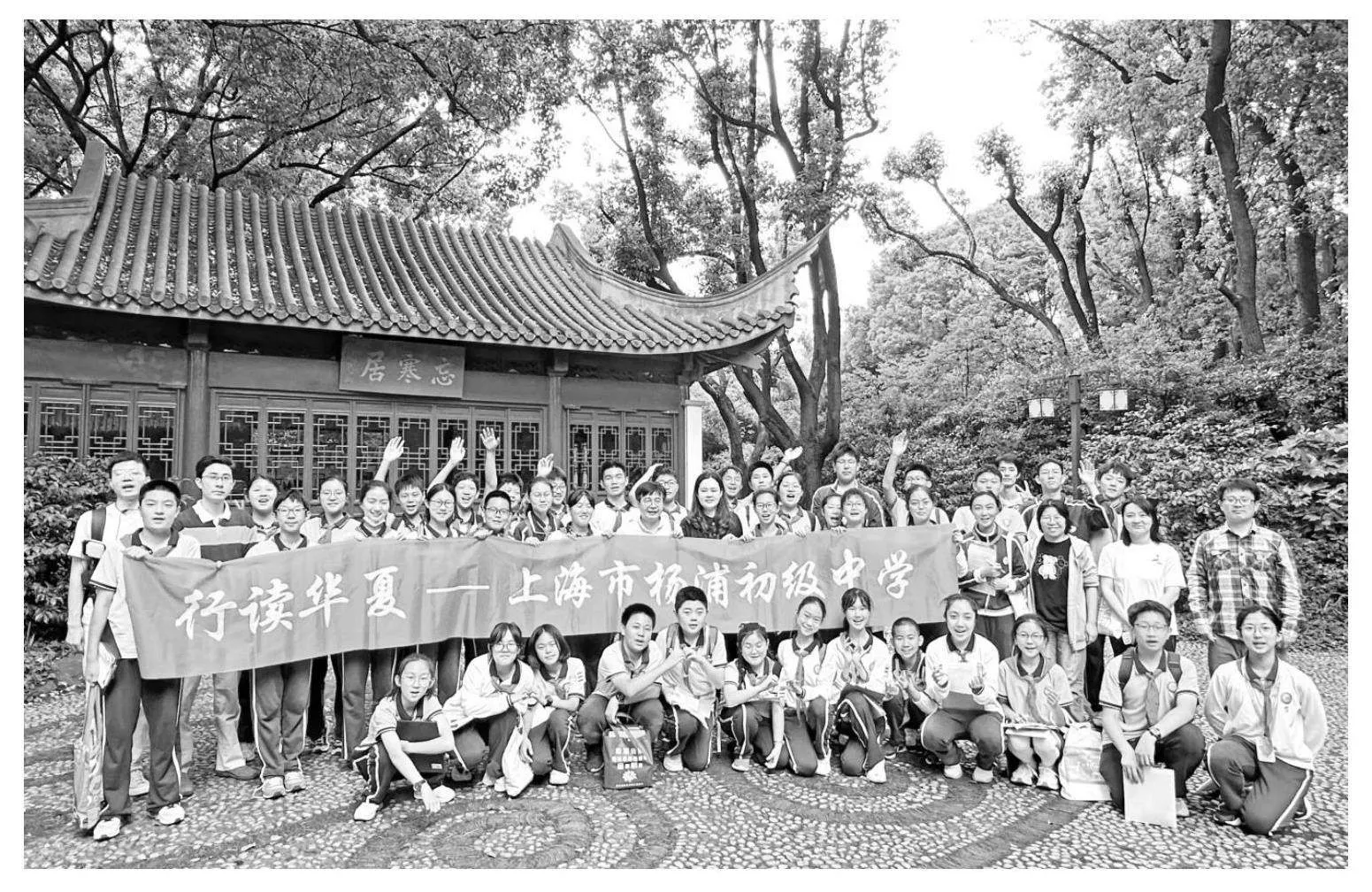

2018年,人文行读课程以“人文行走”的名义被上海市教委和上海市文明办共同推举为上海市民终身学习新方式,进行有效推广,目前已形成近百条市级线路、500多个学习点,每年吸引上百万市民参加。由笔者作为主要实践领衔者的“知行合一的中华优秀传统文化教育——行读华夏综合实践活动课程的实践”获得2022年上海市教育教学成果特等奖、2023年国家教育教学成果二等奖。目前这一教学成果正在上海市杨浦区的几所学校推广。

人文行读课程贯彻“读探行思创”相融合的学习策略,包括“行前问读”“行中探读”和“行后创读”三部分。“行前问读”是指针对某个景点或某几个串成线路的景点,发掘这些景点所蕴含的教育资源,设置统摄这些景点的人文性大问题,并在这个大问题的指引下,进行相应书籍、文本的阅读思考,之后再提问。然后进入“行中探读”环节,这指的是在大问题和具体新问题的探索驱动下,进行以下6种方式的“探读”:对图提问、观览测量、朗读想象、实践体验、调查采访、讨论辨析。最后进入“行后创读”阶段,即根据充分的体验和讨论,进行再次深入的阅读探究,并根据大问题设置时所预设的探究成果方式,开展相应的作文、调查报告、建议书等的写作;设计相应的数理计算和建模,形成改进的方案和图表;确定相应的艺术展现方式等,最后展示汇报评价,进一步深入探讨,为新的研学旅行做好准备。

要完成以上学习策略,教师如何设置统摄性问题成为教学环节中的重点。我根据新课程标准“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性”的要求,运用项目化学习策略,融合跨学科知识。我们从以下几方面设置主导性问题。

第一,感受、理解性问题。包括感受名胜古迹的美,理解名胜古迹所蕴含的文明成果及其原理,了解其在人类文明中、在我国传统文化中、在近现代历史进程中的地位与意义等。这本身就是各种学科所要学习的内容,也是各学科进行跨学科实践的最好资源。如福建泉州洛阳桥的主问题之一:“洛阳亲友如相问——作为洛阳亲友的后人,面对千年洛阳桥,你会产生哪些问题?请根据行前阅读与现场观察、测量、采访等进行初步回答。”紧接着,从语文、历史的角度提问:“为什么当时建桥会采用这个名称?它蕴含了古代移民当时怎样的情思?反映了当地怎样的历史开发进程?……”从地理、物理、生物、化学的角度提问:“为什么在洛阳江入海湾之处建桥?海湾建桥如何面对海水的冲击和侵蚀?如何处理大量的浅海生物如海贝残骸的堆积?……”从艺术、数学、物理、体育、劳动等学科的角度提问:“洛阳桥作为跨海梁式大型石桥,有多长、多宽、多高?需要多少桥墩,多少石料?这些数据背后有多少艺术、施工应用上的必然?洛阳桥在世界桥梁史上有怎样的地位?……”

第二,使用、传承、保护性问题。我国的风景名胜、文物古迹往往具有与文化要素融合的传统,建成后,历代的文化叠加是普遍的现象。因此这类问题,对于理解我国文明的特质具有重要意义,特别是与之相关的丰厚的非物质文化遗产,更是宝贵的教育资源。这类问题包括发掘与名胜古迹相关联的各种非物质文化遗产的魅力,从始建到如今,各朝各代与之相关的人、事和文学艺术作品所产生的影响;世界遗产、全国重点文物保护单位、地方重点文物保护单位、历史街区、古镇、古村的现状与保护;与之相关联的非物质文化遗产的传承现状;等等。同样以洛阳桥为例,为什么作为泉州太守的蔡襄主持洛阳桥建桥工程极其重要?为何洛阳桥兴建成功后,福建到潮汕沿海地区相继出现以晋江平安桥、潮州永济桥为代表的一系列经典古桥,以至“闽中桥梁甲天下”?洛阳桥边的蔡襄祠、昭惠庙、真身庵遗址、月光菩萨塔、武士像等儒释道各种遗迹为何汇聚于此?以及以蔡襄《万安桥记》、“万古安澜”等宋代摩崖石刻为代表的历代诗文碑刻的欣赏、意义价值的讨论等。这类问题的提出与探究,跨学科性更强。教师在选择时,要注意将之与中国传统文化的本质性特征相联系,注意和世界其他文明同类型遗产相比较,从而加深学生对民族文化认识的深度。

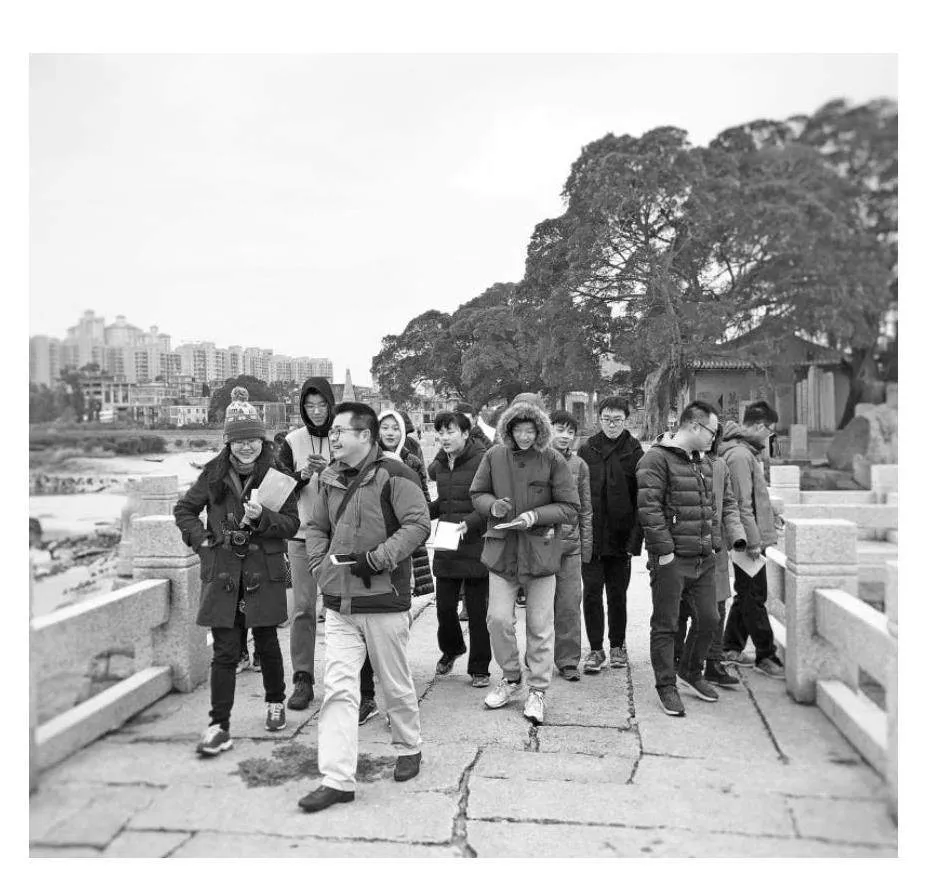

第三,发展性问题。包括此文物古迹是否能申报世界遗产、全国重点文物保护单位?是否应该开发利用?若是,如何开发利用?怎样设计新的展示方式?根据现状,怎样设计更体现民族文化特色的风景名胜区、公园、街区花园?……这部分问题,直接与现实应用相关联,很好地体现了课程的综合性和实践性,能凸显学生主体地位,关注学生个性化、多样化的学习和发展需求。因此它的设置需建立在对第一、第二类问题的充分理解与讨论之上,难度也比较大,适合作为项目化学习的最终展示任务。教师需要根据学情,关注景点的现实问题,进行有针对性的设计。继续以洛阳桥为例,洛阳桥作为远离泉州主城区(与之相对比的如西湖断桥、颐和园十七孔桥等)、没有著名历史事件与之相关联(与之相对比的是卢沟桥)、知名度相对较低、景观相对单一的全国重点文物保护单位,怎样才能让更多国人前来参观学习?这是个非常有价值的问题。我们在2017年春的“闽海华韵”福建人文行走中,就设计了这个问题。当时有的学生从景区与泉州郊区其他景区联动的角度,有的学生从洛阳桥相关非物质文化遗产的开发展示角度,也有的学生从洛阳桥宣传形象设计的角度,更有学生从捆绑式申报世界遗产的可能性的角度等进行思考。问题拓展了学生思维的广度,更激发了学生对传承发展传统文化的热情。而2021年,包括洛阳桥在内的泉州22处代表性古迹遗址以“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”为主题,成功申报《世界文化遗产名录》,成为中国第56处世界遗产。在这之后,我们就需要针对申遗后可能存在的新问题来设计这类发展性问题。如面对可能的大客流,只有7米宽的古桥,安全性、观赏性怎么保障?在景区设计上怎样改进?怎样设计出展品丰富且能吸引更多年轻人互动的博物馆?……

当三类问题有层次地设计好之后,可以根据学情与学生需要,组织学生组成项目化小组,对真实、有挑战性的人文问题进行事先的阅读探究。如洛阳桥的行读学习需要与中国古代桥梁相关的知识文本相结合,需要阅读蔡襄《万安桥记》和相关传记作品、与洛阳桥相关的古诗等。这种阅读必然还是一种浅阅读,也会产生一系列新的疑问。

待到洛阳桥现场,学生对照全国地图、历史地图,比照从泉州城到洛阳江沿路地形地貌,观察发现此地从万安渡到万安桥的必然。再观察洛阳江入海海湾的地形地貌,思考如何在此地建一座坚固而美观的桥梁。行走在桥梁上下,测量相关数据,对比《万安桥记》中“址于渊,酾水为四十七道,梁空以行。其长三千六百尺,广丈有五尺,翼以扶栏,为其长而两之”的相关记载,印证行前推测,思考讨论其中运用的地理、物理、生物等学科原理,感受以蔡襄为代表的造桥者的智慧与良苦用心。同时在观览中,适时朗读宋朱正中《洛阳桥观水》诗句,感受“点点风帆底处还,似无似有海门山。白鸥却怕潮头恶,闲卧汀花野草间”的美妙,感悟中国古代追求桥梁在环境中的高度和谐之美。还可朗读宋刘克庄《洛阳桥三首(其二)》:“嬴氏曾驱六合人,蔡侯只用一州民。立犀岂不贤川守,鞭石何须役海神。”到蔡襄祠,比照朗读《万安桥记》碑刻:“渡实支海,去舟而徒,易危而安,民莫不利……既成,太守莆阳蔡襄为之合乐宴饮而落之。明年秋,蒙召返京,道由出是,因纪所作。”在欣赏书法之美中,感受领悟蔡襄儒家民本的情怀。如果适逢桥梁上下当地各种祭拜风俗活动,可以实践体验,并对当地民众和游客进行主题调查采访,了解相关非遗传承、文物保护、旅游开发等情况,并对相关问题进行讨论辨析。这样的行读观览,让学生将有关文本与文物景观相映照,通过多学科知识的碰撞,促使问题得到解决、知识得到拓展,真正体现了课程的综合性、实践性。

而这种“行中探读”必然激发学生更多深入探究的热情,在行后进入“创读”阶段——继续围绕主问题、主任务进行补充阅读,最终完成创意性的建议书、新的设计方案等探究成果。通过探究成果的展示和再交流,最终达到对核心问题的再建构和思维迁移。

相信这样的行读课程,会有效改变目前研学旅行存在的诸多问题,大大推进其在学校课程的落地,推动育人方式的变革。

(作者单位:上海杨浦双语学校)