重看《十六岁的花季》偶感

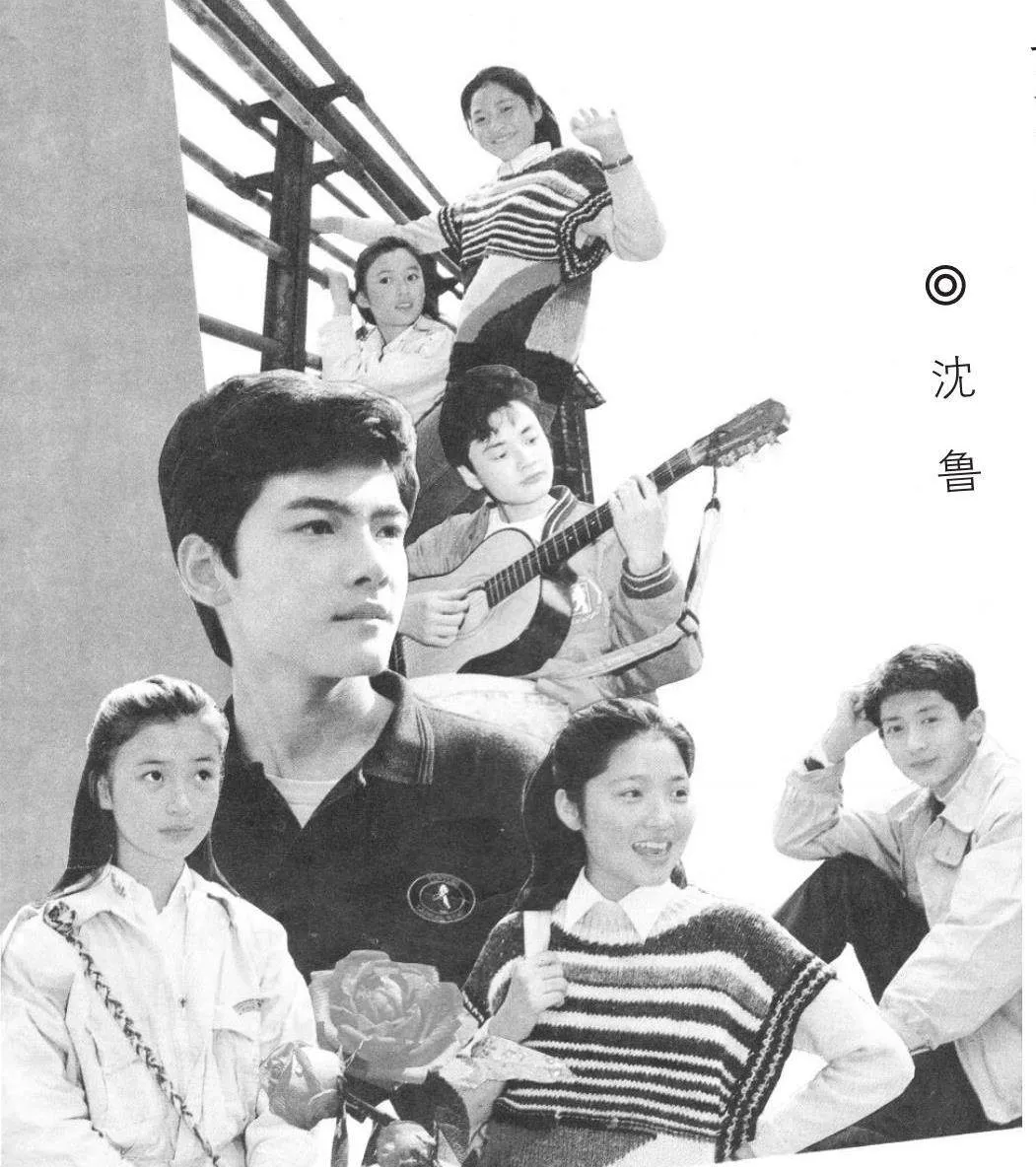

前段时间,我在网上重看了12集电视剧《十六岁的花季》。1990年,此剧一经播出就风靡一时,长期“霸屏”,更号称国内第一部青春偶像剧。在很多“70后”乃至“80后”心目中,这部《十六岁的花季》是一代人青春期的难忘记忆。我也不例外,当年初看此剧,我还是一个初中生,年龄不到16岁,却与电视荧幕上的这群“16岁”有着深深的共鸣。30多年后的这次偶然重看,我却又似乎收获了些许新的感触。

一、关于上海

《十六岁的花季》讲述的是一所上海市重点中学的师生故事,也可以说,这部剧为我们展示了20世纪80年代末到90年代初的上海生活。剧中的上海已然进入了改革开放的新时期,却又处在轰轰烈烈的浦东开发开放之前,商品经济(市场经济)意识显然已经深深影响着这座本就是中国最富有商业气息的大都市。然而,又诚如改革开放总设计师邓小平所言,在高歌猛进的经济特区建设大潮里,我们却曾经一度遗忘了上海。我想,从某种意义上说,《十六岁的花季》当年讲述的恰恰就是这样一个被遗忘的上海。

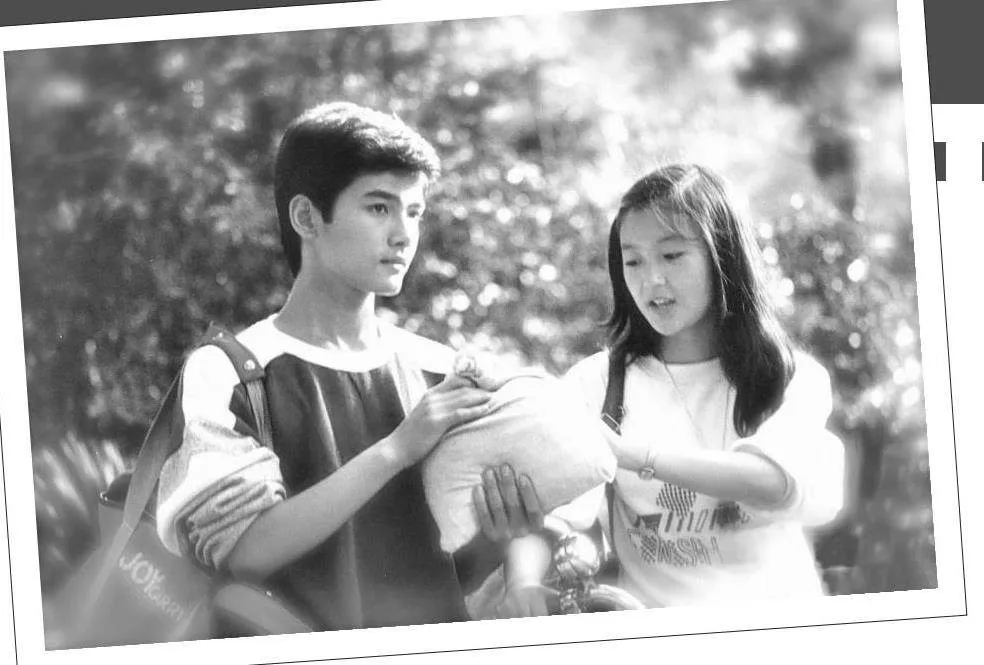

在这个被遗忘的上海,无论是高级知识分子如欧阳严严的爸爸,还是手上有点副食品审批权力的国企干部如韩小乐的爸爸,或是充满艺术创新精神的设计大师如白雪的爸爸,都还是继续在石库门的大杂院里“螺蛳壳里做道场”,在充满市井与传统气息的住房环境里上演着每一幕生活与工作的“日常”。同样,一所市级重点中学的校长还是需要为办学经费尤其是教职工的福利待遇犯难发愁。高一(2)班班主任童老师的男友陈老师积极为学校创收,也还是得不到大家的理解,甚至连自己的女友也多有埋怨。而“16岁”的他们还是能够在周末回家的时候,骑上各自的自行车自由惬意地穿行在上海的大街小巷,没有太多机动车的打扰,可以在骑行的途中尽情释放自己的快乐与秘密。

当然,暂时被遗忘的上海毕竟还是上海。白雪家的邻居阿宝哥正与他的朋友“八国联军”忙活着出国,欧阳严严的妈妈纵然在逼仄狭小的家里也要漫不经心地喝上一杯咖啡,白雪与欧阳严严在骑车回家的途中时常互请一瓶在当时尚属稀罕的可口可乐或雪碧,而白雪的父亲也能与自己的硕士研究生兼同事罗兰在交响乐剧场里或者充满小资情调的餐厅里互诉着成年人的心事,陈非儿与袁野两个人能否顺利考取上海的大学而成为真正的上海人依旧是他俩曾经的上海人父母“支边新疆”最挂怀的心愿。

于是,《十六岁的花季》所讲述的上海让我们再次看到了市场经济之前的上海——一个蠢蠢欲动的上海,一个萌生着新的生活热望的上海,一个在昔日辉煌的传统与展望可以触摸的未来之间摇摆过渡的上海。这似乎也是处在改革开放青春期的上海,这座成长中的城市,在回望过去的复杂心情里注入了未来必然迎接无限可能的澎湃激情。每当我行走在上海那些永不拓宽的马路上时,不知为何,我有时总会想起“16岁”的他们曾经洒下的一路欢笑。

二、关于家长

初看《十六岁的花季》时,作为初中生的我完全被代入了白雪、欧阳严严、韩小乐、彭瑜、何大门等中学生的世界里。说真的,那个时候这些“16岁”们的家长所说的话、所做的事,我基本上都不大搞得懂。而30多年后的重看,却很有意思,因为我发现我再也无法把自己代入到“16岁”的世界里,反而对那些家长们的所思所言所行清晰无比地产生了极大的共鸣。从这个意义上说,《十六岁的花季》不仅是青春片,它耐看,也经得起看。

家长的幸福总是相似的,无非是自己的孩子成绩好。家长们各有各的对孩子们的期望,而对成绩的期待是高度一致的。2012193f3750e02daf993cf0a11bc68430年来,这一点似乎也从未有真正的改变。当初的我不理解也不认同这种高度一致的期待,而现在作为家长的我,尽管不完全认同但更多了分理解与接受。家长总会把自己的期望当作孩子的全部义务与责任,这当然会造成青春期的烦躁与压力。但是在一个机会本就少得惊人的社会环境里,孩子的压力也总归是家长的压力。

《十六岁的花季》其实已经处理得很好了,比之于如今某些“高考剧”和“家庭剧”里的高昂代价与鸡飞狗跳,当年的“16岁”们也算得上是从容淡定、多姿多彩。那些充斥着家长的欲望与期望的教培补习、金牌机构、成龙成凤以及永远不输在起跑线的“教育风景”尚未完全上演。家长们还能够少问少介入,还能有几分属于自己和孩子共有的自由与宽容。从某种意义上说,《十六岁的花季》不仅描绘的是“16岁”们的精神世界,也探询到了家长们的内心世界。孩子在成长,家长其实也在成长;孩子有孩子的困惑,家长有家长的困扰。重看此剧,我深感懵懂与明理、成熟与幼稚、坚强与挫折不独属于“16岁”们,也属于他们的爸爸妈妈们。面对复杂世事,面对无穷诱惑,面对大千世界,眼睛里的憧憬会因为诱惑而变得狡黠,昔日的理想会因为太多的不确定而变得像轻浮的绒毛随风飘扬。回头看一看,不过只是希望在自己的心灵世界里,建立一个感情的栖息地,不必在乎别人的眼神,也不需要在意别人的评头论足。“16岁”们如是,家长们亦如是。

三、关于16岁

“十六岁的花,只开一季。”当年这句席慕蓉的诗,经由《十六岁的花季》反复传播,成为一代人最为深沉、略有伤感的青春期金句。今日重看此剧,当年这些“16岁”们说出的很多金句有些已经明显过时,有些依旧颇有分量。纵然是那些有几分过时的台词,也足以代表那时那刻那一代人青春的自由与独立。这很可能就是30多年前此剧能够迅速捕获人心的力量所在。

每一代人都经历过16岁。谁人没有过青春,谁人又有过青春?关于“16岁”,我想问的是,今天为什么几乎再也没有关于现在的“16岁”的《十六岁的花季》呢?不能说完全没有关于“16岁”的故事,但确实没有那么纯粹的“16岁”的故事。当下的“16岁”们的故事,也一次次掀起过青春叙事的活力张扬,有时尚,也有传统;有叛逆,也有皈依;有伤害,也有反思;有自我,也有承担。青春只有提问,没有答案。必须承认,这些“16岁”们的故事在故事手法和视听包装上新锐时尚,其中也不乏这个时代的“16岁”们身上所迸发的令人艳羡的对于自由和个性的珍视与挥洒。但是,稍对当下的中国社会与时代现状有所敏感的人,都不能不对电视剧所渲染的“北京三环内”或“上海南京路”的青春话语,感到切肤的隔膜和恍如隔世般的虚空感。这种奋斗、这种青春实在有点奢侈,实在有点轻飘,实在有点脱离典型环境中的典型人物。这种过于理想化的戏剧张力,实在也担不起所谓“青春的奋斗”与“奋斗的青春”。这就是我说的不够纯粹。

我甚至想,可不可以讲述一个简单而温暖的新时代的“花季故事”。它可能缺少个性,却很真诚翔实,让记忆重回到充满着成长幸福与烦恼的中学时光,能够让我们又记起那些一道走过青春的同学以及许多只能重现于个体记忆之中的故事化的往事。这样的少年诗篇,也许能够让当下的“16岁”们在另一个30年后,不经意地重新找回“我的失败”与“我的成功”,给之以鼓舞,给之以回味。

(作者单位:南昌大学)