扬州中国大运河博物馆馆藏金龙四大王相关文物赏析

摘 要:金龙四大王崇拜是明清时期重要的运河流域水神信仰,因其具有保佑漕运、解灾消难的职能,彼时庙宇遍布大运河南北,甚至中西部等远离运河的地区都有其香火。文章从扬州中国大运河博物馆收藏的7件与金龙四大王有关的文物实物角度出发,具象化地展现这一运河流域的特色水神信仰,对传承和弘扬运河文化起到重要作用。

关键词:金龙四大王;水神;中国大运河;博物馆

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.15.001

0 引言

扬州中国大运河博物馆位于扬州三湾风景区,博物馆以运河为主题,集收藏、研究、展示、教育等多功能于一体,不仅全面展示中国大运河的历史、文化、科技、生态,也是国际运河城市合作的重要平台。博物馆陈列丰富,有多个常设展厅和专题展厅,通过大量的文物、图片、影像等资料,全面展示大运河的悠久历史、文化底蕴,以及运河在经济、文化、社会等方面的巨大贡献。另一方面,年轻的扬州中国大运河博物馆在筹建之初就明确了藏品征集方向,注重藏品的代表性、稀缺性和历史价值,力求通过藏品的收集与展示,全面呈现大运河的丰富内涵和独特魅力。在征集过程中,反映大运河文化的历史文物一直都是工作重点,除陶瓷、青铜等器物外,反映我国运河南北流域的各类水神信仰的征集品是较为特殊的一类,如妈祖像、真武大帝像等,特别是直接或间接与金龙四大王相关的馆藏文物,是较为少见的,也是极具运河特色的水神信仰代表。

1 关于金龙四大王

金龙四大王为明清时期盛行于黄河和运河沿岸的水神,关于其显灵事迹,在明清官方史料和文人笔记中多有记载。从目前最为通行的说法来看,金龙四大王原名谢绪,南宋杭州人,相传为东晋太傅谢安之后,南宋谢太后眷属,兄弟四人,谢绪排行第四。他秉性刚毅,以天下为己任。南宋将亡,谢绪在祖坟所在地金龙山上隐居不仕。宋亡后,他自觉不能安忍苟活而赴水死①。明人徐渭(1521—1593)所撰《金龙四大王庙碑记》记载了金龙四大王显灵的传说,明洪武时期明军与元军大战吕梁洪,水神显灵率潮水大败元军,随后夜晚谢绪托梦朱元璋,告知自己身世②。

由此往后,金龙四大王信仰愈发兴盛,况且漕运是当时国家的经济命脉,繁忙的漕运与河工都希望金龙四大王显灵来保佑平安通畅。从隆庆六年(1572)正式册封谢绪为“金龙四大王”开始,至光绪五年(1879),金龙四大王最后的封号为“显佑通济昭灵效顺广利安民惠孚普运护国孚泽绥疆敷仁保康赞翊宣诚灵感辅化襄猷溥靖德庇锡佑国济金龙四大王”③。在皇家的示范下,河道、漕运及地方官员亦不断建庙祭祀,进一步推动了信仰扩展。金龙四大王信仰沿运河扩展形成了大运河祭祀带,又沿黄河传播扩展至河南黄河附近区域。此外,这一信仰甚至被山陕商人们带动扩展至山西、陕西等地④。

2 馆藏金龙四大王相关文物

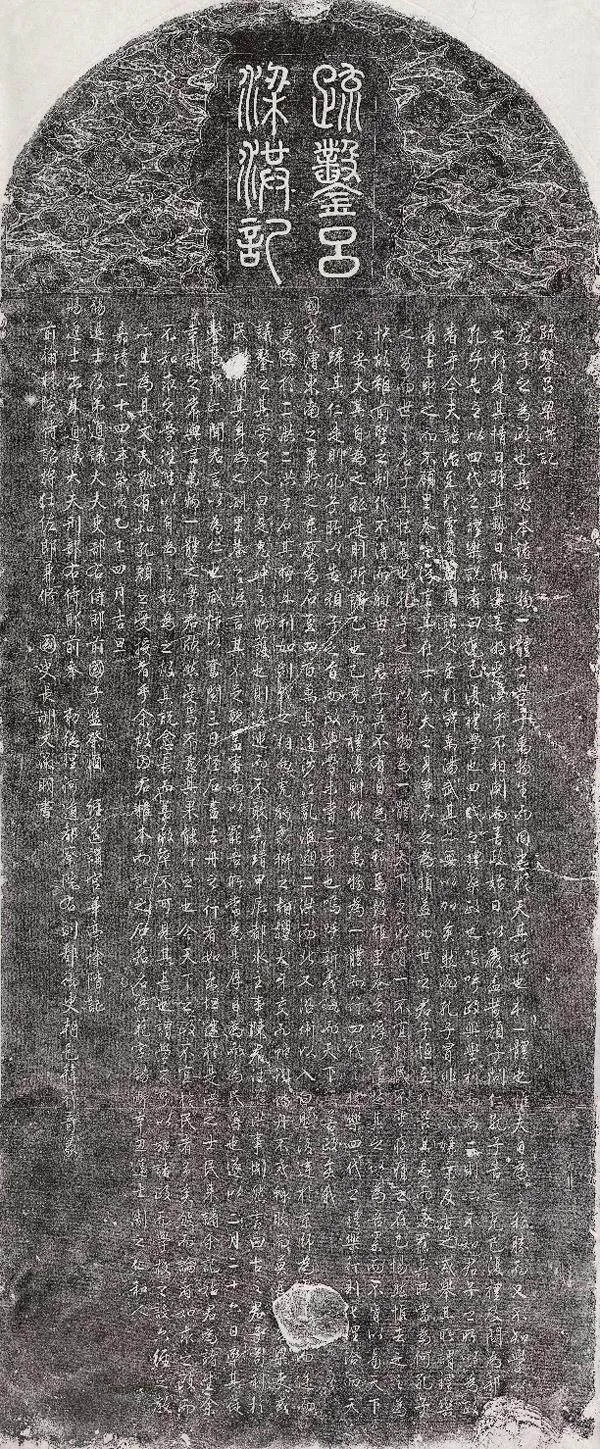

2.1 明疏凿吕梁洪记碑拓片(图1)

疏凿吕梁洪记碑刻于明嘉靖二十四年(1545),碑首圜形,刻云纹,由时任吏部右侍郎、国子监祭酒徐阶撰文,时任刑部右侍郎、河道部督韩邦奇篆额,翰林院待诏文徵明书丹。该碑为明朝政府疏凿吕梁洪而立的记事碑,原碑位于徐州凤冠山,详细记载了吕梁洪的险恶和军民凿去河中怪石的过程,具有极高的史料价值和无与伦比的艺术价值,是大运河沿线现存古碑中的珍品之一。

元明清时期,南方物资均需通过大运河运往京师,而徐州地区的吕梁洪区域河道狭窄,两侧又有乱石,形成急流,是河漕险道,正如碑文所记载。

“二洪之石其狞且利,如剑戟之相向,虎豹象狮之相攫,犬牙交而蛇蚓蟠,舟不戒辄败,而莫甚于吕梁。”(碑文)

这一地区黄运交会,河道关系复杂,经常为漕运及地方百姓带去极大灾害。

疏凿吕梁洪记碑成碑年代早于金龙四大王正式册封年代,再结合前文所述显灵事迹,有徐州吕梁洪可能为金龙四大王传说最早起源的地区的说法⑤。可见,这一水神信仰的出现有其最重要的黄运泛滥的现实背景,同时又迎合了当时运河沿岸百姓安居乐业和官方漕运畅通的需要,后经艺术加工和官方推动,才使传说情节丰富,须眉俱全。

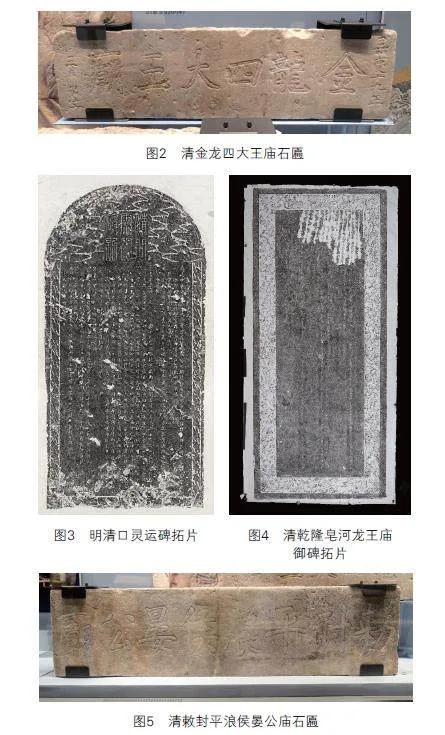

2.2 清金龙四大王庙石匾(图2)

石匾横书“金龙四大王庙”,右侧有嘉庆十九年(1814)纪年,左侧似为(出资)人名,但已漫漶不可辨。

在正统景泰年间,从徐州至临清等地运河因黄河溃决而受阻,除治河外,两岸还新建河神、水神庙宇。金龙四大王最初与其他水神、保护神一同出现于当时的河神庙宇中。后因护佑漕运、防洪护堤等现实需要的愈发强烈,金龙四大王从配祀角色转为主神,建祠单独祭祀,逐渐成为最具代表性的运河流域水神⑥。明清两代,金龙四大王作为国家正祀,多次获朝廷加封,香火遍布苏南、苏北甚至浙东运河与陕西、山西等离运河较远的地区。据统计,有明一代,徐州、淮安、扬州等地是金龙四大王祭祀的中心区域,三府共20余座金龙四大王庙宇,而清代时,庙宇数量更是增至60座左右⑦,这件石匾正是明清时期运河上下争相营建金龙四大王庙的写照。

2.3 明清口灵运碑拓片(图3)

清口灵运碑刻于明天启六年(1626),碑首圜形篆书,碑身楷书,且周施云纹水波纹。碑阳记载了天启六年五六月间,因黄水倒灌,以致清口泥沙淤积,漕运受阻,时任总督漕运提督、户部尚书的苏茂相率文武官员赴清口,向金龙四大王等水神祈祷的事件。碑阴为苏茂相撰写的《清口祷河有应志喜二首》,原碑位于淮安市淮阴区码头镇码头村。

“五六月间,南旱北霪,淮势弱,黄挟雨骤涨,倒灌清江浦、高邮之墟。久之,泥沙堆淤,清口几为平陆,仅中间一泓如线。数百人日挽不能出十艘,茂相大以为恐。”(碑文)

祀神之后,恰好天降大雨,漕运得以恢复畅通。

“越五日为七月朔,晨气清朗。已而凉风飕飕,阴云蓊郁,不移时,大雨如注,达夕不歇。初二日,雨如之,河流澎湃,停泊千余艘,欢呼而济。”(碑文)

事后,苏茂相奏请敕加封号以酬神,同年九月,朝廷应奏,加封金龙四大王“护国济运龙王通济元帅”,清口灵运碑正是此事件的重要物证⑧,

该碑反映了明代运河水神的崇拜情况,是明代运河宗教的历史见证,同时对研究黄淮交汇处清口的航道变迁、水道流量和明代淮安的建制、官员设置具有一定意义,也是明代金龙四大王信仰从民间、官方、皇家全面受到推崇的重要证据。

2.4 清乾隆皂河龙王庙御碑拓片(图4)

御碑碑额刻云纹,碑身刻云龙纹,并且碑额两侧和碑身四面均有刻文,原碑位于宿迁市皂河镇龙王庙行宫。碑阳刻乾隆元年(1736)圣旨全文,记述了康熙、雍正皇帝建庙的缘由和修建经过。碑阴刻乾隆第二次下江南所作诗文;碑右侧刻乾隆第三次下江南作《壬午孟夏叠》诗;碑左侧刻乾隆第四次下江南作《安澜龙王庙再叠》诗;碑额左侧刻乾隆第五次下江南作《安澜龙王庙三叠》诗;碑额右侧刻乾隆第六次下江南作《安澜龙王庙四叠》诗;记述了康、雍、乾三帝重河运、修河防之事。

宿迁龙王庙行宫,原名“敕建安澜龙王庙”,始建于清顺治年间。皂河龙王庙虽名为龙王庙,但祭祀主神为金龙四大王谢绪⑨,乾隆皇帝六下江南,五次驻跸于此,该庙于2001年列入全国重点文物保护单位,2014年入选“中国大运河”世界文化遗产点,是金龙四大王信仰在清代流行的重要实物遗存。

2.5 清敕封平浪侯晏公庙石匾(图5)

石匾横书“敕封平浪侯晏公庙”,晏公原本是江西地方性水神,最初与金龙四大王同为正统景泰年间河神庙宇中的配祀神,在金龙四大王成为主神后,又常作为金龙四大王最重要的配祀神一同出现⑩。晏公信仰受到官方推崇,传播到黄河运河地区后,也就成了运河流域水神k。晏公与金龙四大王一样,拥有保障行船安全的职能,因此,晏公也渐渐脱离配祀角色,在明清晚期以后成为主神,在临清、仪征、丹徒等地均有建立晏公庙的记载l。

2.6 清金龙四大王旗(图6)

旗面呈三角形,齿形黑边,旗首墨书“金龙四大王台前壬辰岁仲秋月吉旦三十四都同庆会”,旗面彩绘龙赶珠图案。虽然这是一件清代文物,年代不远,但丝织品较为脆弱,而且局部残损,为保护起见,该旗以此状态进入常设展柜后从未挪动或者展开。

“五色牙旗按五方,东西北庙爇真香。更穿白马司徒港,去谒金龙四大王”,这是清代诗人洪亮吉对江南一带金龙四大王崇拜景象的描绘。明清时期苏北、山东一带是黄河运河水患严重、河道治理频繁的区域,与之相对,苏南浙北一带南方运河区域,受水灾侵扰较少,但金龙四大王信仰盛行不减,而且与北边相比,更多地的是呈现为民间化世俗化的特征。正如同这面清金龙四大王旗所展现的那样,壬辰又恰逢龙年,因此南方一带的金龙四大王崇拜可能更接近于庙会等民俗庆典,金龙四大王也多以乡土神和本地保护神的姿态出现m。

2.7 清敕封金龙四大王老爷之神位牌(图7)

牌位为长方形,楠木质,上书“敕封金龙四大王老爷之神位”。牌位正背面均髹红漆,四周有包边缺失痕迹。前文多叙述官方层面对金龙四大王信仰的推崇备至,但归根结底,其还是民间行船通航的保护神,与船家生活息息相关,清代《履园丛话》中就有船家将金龙四大王神像设于船中祭拜的描绘,而《子不语》和《聊斋志异》都提到过金龙四大王在民间解灾祸,甚至掌生死的传奇故事。特别是《聊斋志异》中一则名为《五通》的故事提到金龙四大王的女儿霞姑为主人公家消除了名为“五通神”的祸害,故事的发生地点在淮水流域。可见,当时人们对金龙四大王的敬畏不言而喻,而且金龙四大王除水神的本职职能外,可能已经渗入当时人们日常生活的方方面面,是重要的民间传说。

这件清敕封金龙四大王老爷之神位牌体积较小,从现存状态与包边方式来看,底部好似也无可供插入底座的榫头,可能是行人随身携带之物,也可能与厌胜术有关。

3 结语

扬州中国大运河博物馆在开馆之初,受到社会各界广泛关注与支持,特别是接收到一批运河沿线名碑名刻拓片,内容涉及运河政治、经济、文化的方方面面,通过梳理,目前已在官网推出“运河镌石—馆藏大运河沿线碑拓展”线上展览,上文提到的明疏凿吕梁洪记碑拓片、明清口灵运碑拓片、清乾隆皂河龙王庙御碑拓片均在其中。另外,清金龙四大王庙石匾、清敕封平浪侯晏公庙石匾以及清金龙四大王旗也均在常设展览“大运河—中国的世界文化遗产”中与公众见面。

大运河曾承载着重要的交通与物流功能,然而随着时代变迁,特别是近现代交通运输方式的飞速发展,大运河的运输功能逐渐减弱,最终退出历史舞台。作为明清时期中国大运河流域重要的守护神—金龙四大王,也免不了渐渐淡出人们的视野。如今提及金龙四大王信仰,多是基于历史文献、文学作品、民俗寻访方面的研究,本文介绍了扬州中国大运河博物馆馆藏的7件直接或间接与金龙四大王信仰有关的文物藏品,将这曾经繁荣的水神信仰通过实物的方式具象化地展现出来。

通过清乾隆皂河龙王庙御碑拓片,可以了解到明清皇室对运河治理、水神信仰的重视和推崇;通过明疏凿吕梁洪记碑拓片和明清口灵运碑拓片,可以了解到河道治理所面临的艰险自然条件,治河人寄希望于金龙四大王显灵的迫切心理,清金龙四大王庙和清敕封平浪侯晏公庙两方石匾,正是这样一种心理寄托的需要下,水神信仰盛行最真实的反映;而清金龙四大王旗和清敕封金龙四大王老爷之神位牌,则是从更微观的角度表现出金龙四大王信仰对当时人们生活的影响和渗透。从统治阶级到平民百姓,金龙四大王信仰是全面而立体的,其既是官方认可的水神,享受国家正祀,又是人们敬重的保护神,解灾消难。

尽管大运河的运输功能已经减弱,但其在文化自信、历史传承等方面仍具有重要价值,值得我们继续保护和传承。运河信仰是中国大运河文化的重要组成部分,相信在未来,通过藏品征集、文物研究等工作的不懈努力,扬州中国大运河博物馆对于传承和弘扬运河文化会发挥更重要的作用,其也越来越成为公众深入了解大运河历史文化的重要窗口。

注释

①lm胡梦飞.明清时期苏南运河区域的金龙四大王信仰[J].淮阴工学院学报,2017,26(4):1-4.

②程峰,程谦.博爱清化镇金龙四大王庙及其戏楼碑刻考述[J].焦作大学学报,2012,26(3):52-55,57.

③胡梦飞.明清时期宿迁地区的金龙四大王信仰[J].湖北职业技术学院学报,2015,18(1):72-75,30.

④⑤⑦⑧褚福楼.明清时期金龙四大王信仰地理研究[D].广州:暨南大学,2010.

⑥王云.明清时期山东运河区域的金龙四大王崇拜[J].民俗研究,2005(2):126-141.

⑨胡梦飞.明清时期聊城地区的金龙四大王信仰[J].山东青年政治学院学报,2015,31(6):139-143.

⑩张楠.明清时期南太行地区山西商人与金龙四大王信仰研究[D].保定:河北大学,2020.

k郭学飞.明清时期水神萧公信仰地域研究[D].广州:暨南大学,2013.