五育融合:数学课堂的新样态

【摘要】在小学数学课堂中,五育融合是一种新的教学样态,旨在全面提高学生的综合素质。其中,德育渗透是基础,智育培养是核心,美育教育是关键,体劳教育是保障。教师通过故事启发、数学游戏、运算推理、寻找规律、绘制图形等教学方法,可以激发学生的学习热情,培养他们的思维能力、审美能力和劳动素养。

【关键词】小学数学;五育融合;数学课堂

作者简介:朱紫环(1993—),女,福建省南安市华源小学。

随着教育改革的不断深入,小学数学课堂也在不断地探索新的教学方式。在这样的背景下,五育融合的教学模式逐渐成为小学数学课堂的新样态。在过去的数学教学中,教师常常将焦点集中在知识的传授和技能的训练上。然而,这种教学方式已经无法适应现代教育的发展需求。在现代社会,教育更加注重学生的综合素质培养,包括道德品质、智力水平、审美观念、运动能力和劳动技能等多个方面。因此,教师需要寻找数学课堂的新样态,以促进学生的全面发展。

一、夯实基础:注重德育渗透

小学数学教育不仅是传授数学知识的重要途径,还是德育教育的良好载体。在小学数学教学中,教师应注重德育的渗透,培养学生良好的道德品质和社会责任感。教师可以通过故事启发的方式,激发学生的爱国情怀,让他们了解到数学在国家建设中的重要性。同时,教师还可以通过合作探究的方式,培养学生的社会责任感,让他们明白数学不仅仅是一门学科,更是一种解决问题的工具。

(一)故事启发,激发学生爱国情怀

小学数学教材中包含着许多与数学家相关的故事,通过这些故事,学生能够学习数学家坚韧不拔、追求真理、勇于创新的精神,以及他们对人类文明进步所做出的贡献。这不仅有助于培养学生的数学素养,还能培养他们的道德品质和人文精神。此外,教师利用这些故事来引导学生深入开展数学学习活动,还能够培养学生的全局观念,激发学生的爱国情怀[1]。

例如,在教学小学数学“圆周率”的相关知识时,教师引入祖冲之的故事:“你们知道吗?世界上最早精确计算圆周率的数学家是我国的祖冲之。他不仅是一位伟大的数学家,还是一位天文学家和机械制造家。他之所以能够取得如此多的成就,是因为他勤奋读书,不断探索。”在教学过程中,教师带领学生学习圆周率的知识,同时了解祖冲之在天文学等领域的成就,激发他们全面发展的意识,促使学生更加注重自身各方面素养的协调发展,践行五育融合的教学理念。

(二)合作探究,增强学生集体观念

在小学数学教学中,教师可以通过让学生展开合作探究,增强学生的集体观念。在教学时,教师应鼓励学生积极参与合作探究活动,引导他们学会倾听、理解和尊重他人的观点,培养他们的沟通能力和人际交往能力。同时,教师还应培养学生的责任感和担当精神,让他们意识到自己的责任和义务,学会承担责任和解决问题。通过这种方式,教师不仅可以提高学生的数学素养,还可以培养他们的道德品质和价值观,为他们未来的发展奠定坚实的基础[2]。

例如,在教授小学数学“圆的周长”的知识时,教师将学生分组,并提供各种圆形物体(如硬币、瓶盖等)供他们探究,让他们合作测量并计算这些物体的周长。在小组内,学生分工明确,有的负责测量,有的负责计算,有的负责记录。各小组完成测量后,进行成果展示。有的小组用绕线测量法,有的小组用滚动测量法。在展示过程中,学生分享自己的方法与经验,同时认真倾听他人的意见和建议,这个过程能培养他们在集体中的交流与沟通能力。

通过分工合作,学生学会了互相帮助、互相学习,培养了团队合作精神。同时,他们也深刻认识到,只有通过合作才能更好地完成任务,进而增强集体意识。

二、突出核心:强化智育培养

智育是小学数学课堂的核心。教师可以通过数学游戏的方式,激活学生的内驱力,让他们在游戏中感受到数学的乐趣。同时,教师还可以通过运算推理训练,聚焦学生的思维能力,让他们学会运用数学思维去解决问题。

(一)设置游戏,提高学生表达能力

小学数学教育是培养学生数学素养和思维能力的基础阶段,也是强化智育培养的重要环节。教师通过引入数学游戏,不仅可以激发学生的学习兴趣,还可以锻炼学生的思维能力,让学生在解决问题的过程中学会如何运用数学语言进行解说,进而提高学生的语言表达能力[3]。

例如,在教学小学数学“用数对确定位置”的知识时,教师首先通过简单的讲解,让学生了解数对的概念和作用。然后,教师让学生说一说坐标系中的数对(0,0)、数对(1,3)、数对(2,1)等表示的意思,让学生初步感受用数对表达位置的简洁性。其次,教师设计“找位置”和“猜位置”的游戏,让学生用数对表示教室里自己好朋友所在的位置,由下一位同学猜一猜好朋友是谁,并说明理由。此游戏能让学生充分理解数对的意义,同时训练学生使用数学专业术语表达位置的能力。最后,教师让学生自己设计数对游戏,实现在玩中学。

(二)运算推理,聚焦学生思维能力

数学是一门应用性很强的学科,小学数学中的运算推理是培养学生思维能力的重要手段,也是学生解决实际问题的基础。通过运算推理训练,学生可以逐渐形成严谨的逻辑思维习惯,提高解决问题的能力。在解决数学问题时,学生需要运用逻辑推理的方法,从已知条件出发,逐步推导出结果。这种思维方式不仅适用于数学问题,也适用于其他学科的学习和日常生活问题的解决,能够为学生的全面发展打下基础[4]。

例如,在教学小学数学“鸡兔同笼问题”的知识时,教师展示教材中的题目“鸡兔同笼,有9个头,26只脚”,让学生观察并猜测鸡和兔的数量。教师引导学生逐步分析问题,思考如何通过已知条件(如头数和脚数)来推断鸡和兔的数量。学生利用逐一列表法,尝试列出所有可能的鸡兔组合,逐步排除错误答案,最终得出鸡有5只,兔有4只。在此基础上,教师拓展取中列表法和跳跃列表法的推导过程,并鼓励学生尝试使用不同的方法来解决更复杂的鸡兔同笼问题。最后,教师引导学生回顾解决问题的过程,强调数学推理和逻辑思维能力的重要性,并鼓励他们在其他数学问题的解决中也应用这种思维方式。

三、把握关键:重视美育教育

审美能力是现代社会中必不可少的一种能力,它不仅可以帮助学生更好地欣赏艺术和自然,还可以帮助学生更好地理解和应用数学。教师可以通过寻找规律的方式,引导学生发现数学的美,让他们了解到数学不仅仅是数字和公式,更是一种艺术的载体。教师还可以通过绘制图形的方式,带领学生创造美,让他们在实践中感受到数学的魅力。

(一)寻找规律,引导学生发现美

数学是一门充满美的学科,数字、图形、公式等都蕴含着规律和美。在学生的日常生活中,处处都有美,教师要引导学生用数学的眼光去发现美的事物和现象。教师可以通过引导学生寻找规律,发现数学的美。这样不仅可以让学生更好地理解数学的本质,增强他们的审美意识,提高他们的审美能力,还可以激发他们的学习兴趣和探索欲望,让他们更加热爱数学[5]。

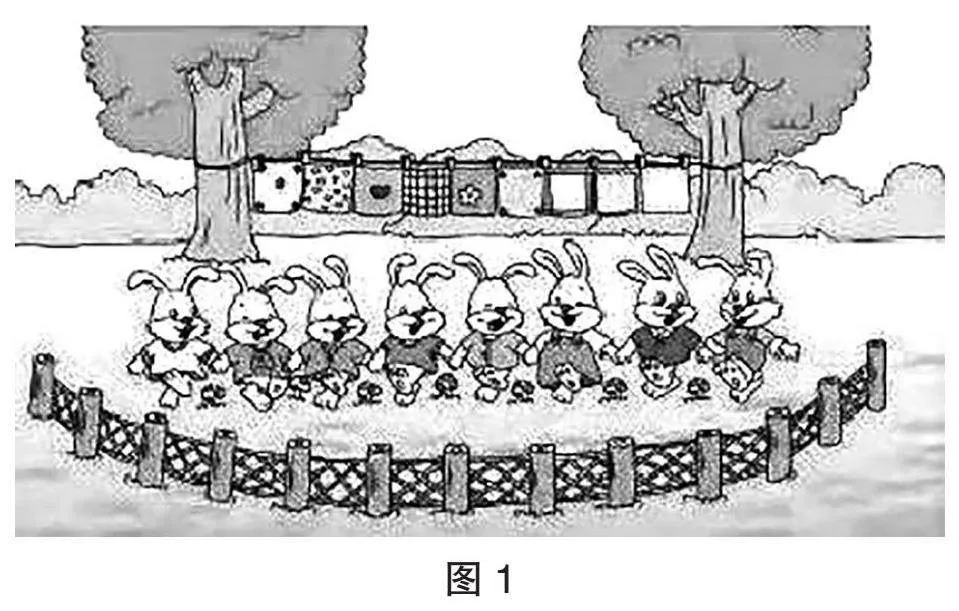

例如,在教学小学数学“间隔排列”的知识时,教师利用多媒体展示教材中的素材(见图1),让学生仔细观察,并思考:“图中小兔与蘑菇的排列,木桩与篱笆的排列,夹子与手帕的排列各有什么特点?”教师引导学生寻找物体之间的联系与规律,让学生积极主动地参与数学学习。当学生发现每两只小兔之间有一个蘑菇,每两根木桩之间有一个篱笆,以及两块帕子最少需要用三个夹子固定等规律时,他们深刻体会到了数学在生活中的美。接着,教师引导学生通过观察、比较、分析等方法,继续探究这些生活现象中的数学规律。学生发现:每组的两种物体都是一一间隔排列的,他们之间的数量都相差1。最后,教师引导学生寻找生活中其他有规律的画面,并倡导学生根据发现的规律,创造和绘制美丽的图画,培养学生的审美意识。

(二)绘制图形,带领学生创造美

数学教育不仅仅是传授知识的过程,更是培养学生思维能力、情感态度和价值观的过程。通过美育教育,教师可以引导学生发现数学的内在价值。从简单的数字到复杂的公式,从对称的图形到奇妙的几何结构,数学中充满了对称、和谐、简洁等美的元素。教师通过引导学生绘制图形,带领学生创造美,不仅可以激发学生对数学的兴趣和热爱,还可以培养他们的创新思维和创造力,为他们未来的学习和工作打下坚实的基础。

例如,在教学小学数学“图形的运动”的练习时,教师利用多媒体工具展示各种由平移、旋转、轴对称所构成的美丽图案,引导学生探索图形的形成规律。随后,学生发挥想象力,选择自己喜好的颜色与图案,以平移、旋转、轴对称为手段进行创作,而教师则在一旁给予针对性的指导。这样的教学过程不仅能够帮助学生温习和巩固基本图形的变换方式,还能帮助他们学会如何运用平移、旋转、轴对称的知识去创造美,激发他们的创新思维和审美意识,提升他们的创造力。

四、强化保障:融合体劳教育

在小学数学课堂中,体育和劳动教育的融入也是非常重要的。教师可以通过在小学数学教学中融入体育活动的方式,提高学生的身体素质,让他们在运动中增强体质。同时,教师还可以通过实践活动的方式,增强学生的劳动体验,让他们了解到劳动的价值,学会并乐于劳动。

(一)体育融入,提高学生身体素质

在当今社会,学生的身体素质越来越受到关注。为了提高学生的身体素质,在小学数学教学中融入体育教育是非常必要的。因此,在开展数学学科教学时,教师可以融入体育教育,让体育活动、体育精神、体育文化等元素在数学课堂中相互交融,为学生的全面发展提供丰富的养分,为其终身学习奠定坚实的基础。

例如,在教学小学数学“折线统计图”的知识时,教师组织学生开展“制订跳绳标准”的趣味实践活动,引导学生以小组为单位,开展跳绳比赛,同时收集本班学生跳绳的数据,并做好记录。随后,教师引导学生对本班学生跳绳的数据进行归类分析,并制作折线统计图。各小组需要根据分析结果,制订出适合本班学生的跳绳达标线。教师对各小组绘制的折线统计图进行点评,并鼓励学生积极参加体育锻炼,增强身体素质。在这样的综合实践活动中,学生逐渐形成了“用数据说话”的习惯和意识,并在潜移默化中增强了体育锻炼的积极性。

(二)实践活动,增强学生劳动体验

劳动教育是培养学生劳动观念、劳动技能和劳动精神的重要途径。通过实践活动,学生可以亲身参与劳动过程,感受劳动的艰辛和乐趣,培养劳动的观念和习惯。教师将小学数学教育与劳动教育融合,不仅可以更好地实现教育的全面性和综合性,还可以激发学生的学习兴趣,提高他们的学习效果和自信心。因此,教师应该积极探索小学数学教育与劳动教育的融合方式,开展丰富多彩的实践活动,让学生在实践中丰富劳动体验,培养他们的综合素质。

例如,在教学小学数学“长方体的表面积”的知识时,教师引入长方体的概念,让学生观察实物模型,了解长方体的各个面,思考如何计算长方体的表面积。随后,教师展示一道易错题:“一间教室,长9米,宽5米,高2米,其中门窗和黑板的面积是21.3平方米,要清扫四壁、地板、天花板,清扫面积是多少平方米?”学生分析题目中的信息,利用所学长方体表面积的知识解决问题。同时,教师结合题目中清扫教室的情境,引导学生观察教室的卫生,鼓励学生课后打扫教室,并教育学生平时要通过个人行动保持教室卫生,尊重值日生的劳动成果,从而落实劳动教育。

结语

综上所述,教师要重视对五育融合的探索,将德育、智育、美育、体育、劳育融入数学课堂,以提高学生的综合素质。这种教学模式不仅有助于促进学生的全面发展,还可以让小学数学课堂变得更加生动有趣,进而提高学生的学习兴趣和参与度,使他们能够更加积极主动地参与数学学习。未来,教师应该继续努力探索和实践这种新的教学模式,为小学数学教育的发展贡献力量。

【参考文献】

[1]林珠凤.“五育融合”理念下小学数学高效课堂的构建问题[J].华夏教师,2022(14):67-69.

[2]黄郑萍.基于“五育”并举下的小学数学课堂教学的策略[J].当代家庭教育,2022(17):57-60.

[3]何美玲.立足学生数学思维能力,关注“五育”综合素养提升[J].小学教学研究,2023(5):14-15,18.

[4]冯清燕.“五育”并举视域下小学数学教学路径构建[J].名师在线,2023(20):50-52.

[5]徐彬.“五育”融合背景下小学数学教学策略探究[J].教师,2023(35):21-23.