技术—经济范式赶超机遇与中国国家创新体系建设转型:概念框架、日本经验与启示

摘要:[目的/意义]本文从技术—经济范式理论视角把握后发经济体摆脱“追赶—落后—追赶”路径依赖,实现赶超与国家创新体系建设转型的关系,为中国在新发展阶段有效抓住新一轮技术—经济范式变革机遇、提升国家创新体系效能提供依据和思路。[方法/过程]首先,构建技术—经济范式赶超与国家创新体系建设的概念框架;然后,分析日本促进技术—经济范式超越追赶的国家创新体系建设取向;最后,辨析当前中国与日本实现技术—经济范式赶超面临的情境异同,指出中国国家创新体系建设转型的方向。[结果/结论]“导入期”和“转折期”是后发经济体实现技术—经济范式超越追赶中的关键进程,需要国家创新体系给予有效的制度、组织及资源支持。日本经验对中国国家创新体系转型有4点启示:兼顾范式追赶和范式引领两个有着本质性差异的目标,重视但不拘泥于突破核心关键技术,重点围绕潜在优势产业布局及一体化政策配套转型,以及着重思考如何借助海外投资提升中国企业的国际竞争能级。

关键词:技术—经济范式 超越追赶 国家创新体系 日本经验 新质生产力

分类号:F124.3

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.04.04

1 引言

当前,中国和美国、德国、日本等发达国家同处于第6次科技革命初期“局部领跑”阶段,面临着实现技术—经济范式赶超的历史性机会窗口,如果错失,中国将再次陷入发展路径和发展空间被发达国家“锁定”的不利境地。与此同时,中国可以从国外继续引进的技术空间已所剩不多。国家创新体系是一个总括性理念,常用于解释国家间的技术—经济差距,强调国家按照创新规律和创新体系框架对技术创新和经济发展进行系统性干预,为政府提供了有效赶超行动基础[1-2]。因此,党的十九届五中全会后,党的二十大报告再次强调“坚持创新在我国现代化建设中的核心地位”“科技自立自强”及“提升国家创新体系整体效能”。

已有研究围绕“技术学习与追赶”开展了大量的工作,为中国有效抓住这轮赶超机遇提供了重要的思考基础,但针对“如何实现从追赶到领跑的跨越”这一问题的研究成果还相对有限。在国内,以“技术创新”“二次创新”相关研究见长的一批知名学者聚焦基于自主创新实现重大技术装备国产替代和超越追赶,提出“使命驱动型创新”“高能级创新联合体建设”“以特殊机构执行和完成重大任务”等新概念、新思路,强调用新的创新范式和组织模式实现赶超[3-6]。少量文献聚焦高质量发展阶段中国创新政策及国家创新体系的转型[7-9]。在国外,进入21世纪后,韩国基本完成工业化,进入后追赶阶段,学术界开启了对过渡期及后追赶阶段相关实践的观察思考[10-12],国家创新体系的完善则是首要关注点。其中,国家创新体系理论创始人之一理查德·尼尔森(Richard Nelson)曾专题讨论后发追赶阶段国家创新体系的建设,指出越接近于前沿赶超阶段,对自主创新及国家创新体系建设中的人才培养体系、制度支撑体系的要求越高[10]。

立足新时代新征程我国对提升国家创新体系整体效能的重大现实需求,本文做了两个新尝试。一是在理论层面,引入技术—经济范式赶超的概念并建构技术—经济范式推进与国家创新体系建设概念框架,有助于进一步深化政府及社会对当前中国强力推进实现科技自立自强的本质及规律的认识。二是在实践层面,选取日本作为研究对象,深入分析日本在促进技术—经济范式赶超中的国家创新体系建设取向,指出中国完善国家创新体系的方向及日本在实现技术—经济范式赶超中的三点异质性。

2 技术—经济范式赶超与国家创新体系:概念框架

2.1 技术—经济范式赶超的概念

浙江大学吴晓波教授及其研究团队提出“超越追赶”(beyond catch-up)的概念,用以表征“有节奏地摆脱现有技术轨迹制约,并超越现有追赶轨迹,用更高、更宽、更前瞻的技术视野和布局谋求革命性的创新发展的模式”[3],落脚点在“超越”。“超越追赶”这一概念,一方面关照到了新征程上中国完成技术学习与追赶向全球领先迈进的战略需求变化,另一方面指明了实现路径——基于革命性的创新发展模式,有节奏地摆脱甚至超越现有的技术—经济范式。在本文,“赶超”的概念相当于“超越追赶”,但在表达形式上更简洁,主要用以表征成功摆脱现有技术轨迹约束、实现领跑的目标,高度依赖于原始创新;技术—经济范式赶超就是要打破现有技术—经济范式约束,形成新的技术—经济范式,并掌握主导权。

2.2 形成新的技术—经济范式并掌握主导权的关键

技术—经济范式理论始创于1983年,历经提出、构建和完善3个阶段,如今已颇为成熟[13]。它产生于以卡洛塔·佩雷斯(Carlota Perez)、理查德·弗里曼(Richard Freeman)为代表的国外学术界对几次技术革命对当时经济社会生产组织方式和效率带来质变的深刻观察,主张新旧技术—经济范式更迭是技术革命技术标准、工业结构、基础设施、政府职能等引发经济社会深刻变化推动经济发展和周期性演化的重要机制[7]。按照佩雷斯的分析[8],新旧技术经济范式更迭会经历导入、转折和展开3个进程:(1)新的技术—经济范式生发于少数个体的原始创新,一旦这些创新被市场接受,金融资本就纷纷涌入,面向更快、更小、更便宜、更多功能性等市场需求推出大量的渐进式创新,引发关键生产要素和生产方式的变化,进而催生出新业态、新模式和新产业;(2)随着金融资本的持续涌入,新兴产业快速实现规模扩张,但因技术能力、人才储备、管理水平等关键性要素质素提升滞后,引致质量问题,金融“泡沫”问题开始凸显,行业动荡发生,新的技术—经济范式在产业链、供应链的扩散受阻,甚至停滞,政府开始密集实施专项规制和协调;(3)随着新的技术—经济范式影响深度和广度的持续扩大,创新活动逐渐减少,更多的生产性资本进入,生产者、设计者、供应商、用户、研发人员、各类机构呈现出网状互动形态,形成若干新兴产业集群,新兴产业不断改造、取代旧产业,最终引发国内国际经济格局、社会及制度的变化。新的技术—经济范式在这一阶段走向成熟并取得了主导权,继而在新一轮的新技术—经济范式孕育中走向衰落,直至被完全取代。这其中,导入和转折两个进程直接关涉新范式能否生发及能否平稳度过动荡期,是后发经济体实现技术—经济范式赶超要锚定并加速推进形成先发优势的关键进程。在历史经验中,这两个进程通常会分别持续20~30年、3~5年。新的技术—经济范式通常首先在核心经济体导入,发展成熟后向外围的后发经济体扩散,后发经济体由此获得技术追赶、经济追赶与范式追赶的机会窗口,但很难赶超,因为核心经济体在向后发经济体扩散技术和技术—经济范式时就已锁定了新一轮颠覆性技术变革及新兴技术—经济范式的主动权。

2.3 技术—经济范式赶超需要国家层面的系统性干预

在新的技术—经济范式导入期,新兴技术具有突破性和未来性,但尚不成熟,市场高度不确定,还要在由旧技术—经济范式主导的经济社会中争夺政策、资金、土地、高素质劳动者等要素资源,进入市场壁垒高,潜在风险大。但作为新的技术—经济范式周期的起点,导入期在源头上影响未来国家间的竞争格局,进而影响国家的发展与稳定,潜在的正外部性极强。在转折期,只是为了得到政府补贴,但没有市场竞争力的厂家大量进入市场,扰乱技术进步的正常演进秩序,引发价格战和“劣币驱逐良币”效应,最终导致供需失衡,产业高端化发展受阻。在这两个进程中,市场已然失灵,需要国家充分考量经济发展阶段、制度体系、要素结构等特定时空因素。一方面,积极收集、及时披露相关市场信息,协调幼稚期产业的投资决策;另一方面,建立起竞争性的市场制度,构建动态合理的保护和补偿机制,把幼稚期的新兴产业“扶上马”再“送一程”[4]。历史上,在5次科技革命与经济社会发展的结合中,英国、美国、德国、日本、韩国等国家都曾通过专项资金支持、组建高能级创新联合体、实施技术封锁和贸易限制等举措支持本国加快颠覆性技术突破及其商品化产业化。2008年全球金融危机以来,世界主要经济体也纷纷以制造业高端化、智能化、绿色化为主攻方向,频频推出战略计划,以在新的技术—经济范式构建中获取先发优势,进而赢得新一轮全球竞争的主动权和主导权。

2.4 国家创新体系为政府提供了有效超越追赶行动的基础

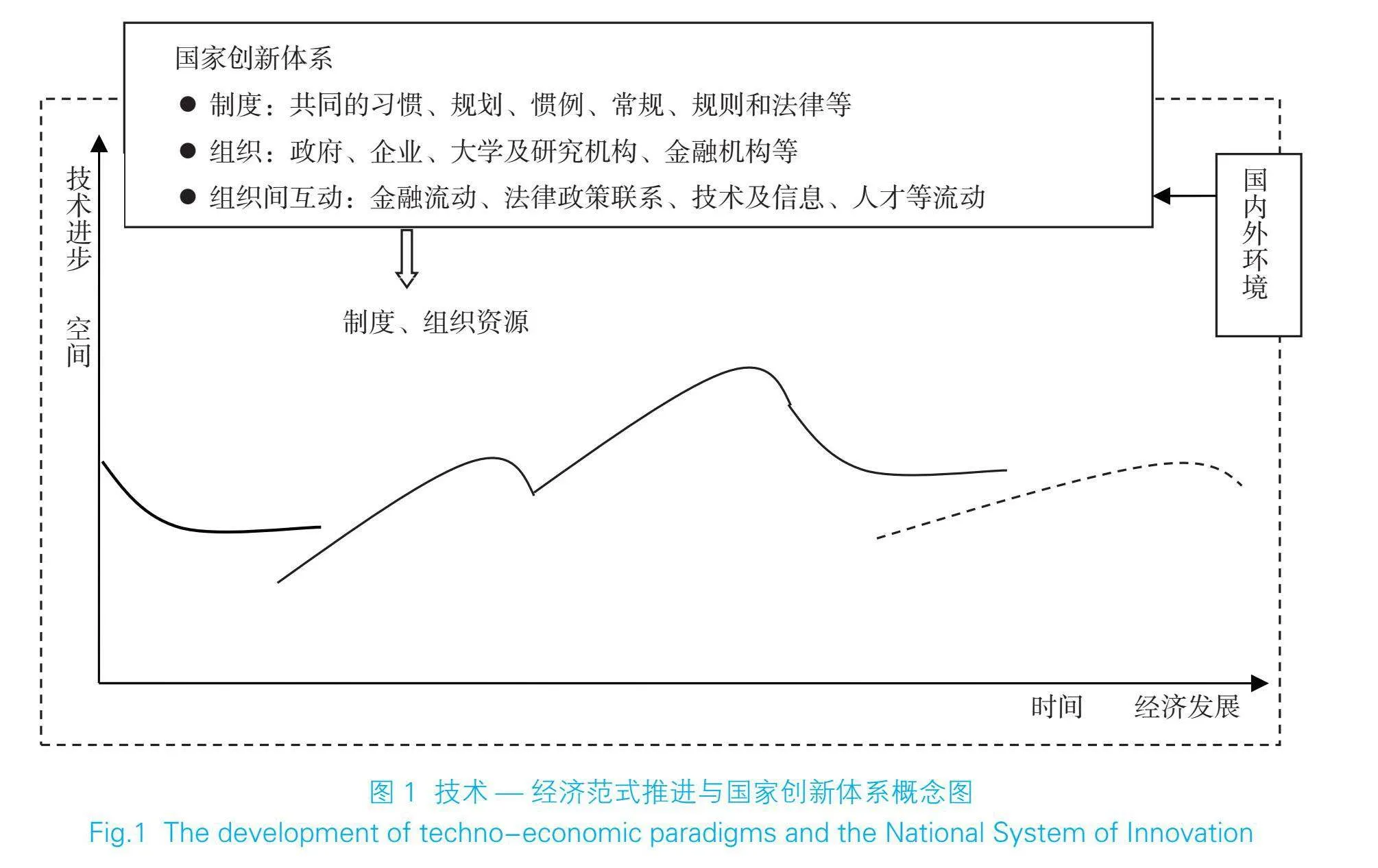

国家创新体系是把国家作为创新系统的观察单位,从历史和经验的视角关注国家间的技术间距及追赶情况、解释经济增长和国家竞争力的差异;强调国家边界内政府及制度、文化、公共政策在协调实施长期经济政策方面的作用[1,14-15]。相较于国内从重大技术突破出发提出的新概念、新思路,国家创新体系的总括性更强,构成要素更为明确,理论体系也更为成熟。国家创新体系一般由制度、组织(创新主体)、组织间的互动(创新活动、创新过程)3部分组成(见图1)。制度的制定、执行、转型、变革会影响组织间的互动与互动成效,是国家创新体系有效运转的关键要素,是一个开放的、复杂的、动态的系统,决定着一个国家整体创新能力建设及创新成效的速度与方向[1]。因此,进一步就不同发展阶段的国家创新体系建设及其特点开展深入研究有必要且有作为空间。

和技术—经济范式理论一样,国家创新体系理论也强调技术变革和制度变革对塑造国家竞争力的极端重要性。只是国家创新体系理论关注特定时空下公共部门和私有部门通过复杂交互协作促进技术创新,进而引发经济发展的过程[14-15],而技术—经济范式理论关注技术变革扩散到经济领域,引发宏观经济周期性发展及其间的复杂演化机制,这种演化机制指向的是创新网络和国家创新体系。因此,国家创新体系相当于技术—经济范式研究中关注的“复杂机制”。相应地,国家创新体系建设的本质就是构建有利于生发创新及新的技术—经济范式的体制,为新的技术—经济范式超越追赶提供行动基础;技术—经济范式推进进程不同,面临的国内外环境会有差异,与之相匹配的国家创新体系也不同。后发经济体要推动实现技术—经济范式赶超,不仅需要将技术进步模式由技术学习与追赶转换为向前沿技术扩张[16],还要基于前沿技术突破,进一步形成新的经济发展范式,并掌握该范式的主导权。而无论前沿技术突破,还是前沿技术突破在经济领域的扩散都是大挑战,需要国家宏观层面的范式创新、组织模式创新,以及企业微观层面的创新战略调整。因此,提升国家创新体系整体效能的要求正是抓住了加快推动实现技术—经济范式赶超的关键。国家创新体系与技术-经济范式的概念图见图1。

3 促进技术—经济范式赶超的国家创新体系建设取向:日本经验

本文聚焦日本的赶超实践,主要基于以下几点考量:其一,国家创新体系本身是一个适用于案例研究、比较分析和制定创新政策的概念框架[1, 15-16];其二,二战以来,日本先是在20世纪80年代实现了技术—经济范式的赶超,后又经历了“迷失的20年”,其在20世纪90年代在新材料、新能源、生物、宇宙航空等前沿新兴领域取得的技术突破,如今仍然处于世界领先地位,也是一次赶超,满足案例研究对于内容适配性的要求;其三,针对二战以来日本经济发展的相关研究和史料较多,能够在较大程度上实现数据的完备性和“三角验证”——“大量丰富的二手数据又能够为案例研究提供有效支撑的情况下,案例研究者可以基于二手数据进行案例研究”[17];其四,日本在进入技术—经济范式赶超阶段前也选择了“引进—消化吸收—本土化改造再创新”的路径,也同样有抓住新一轮科技革命历史性机遇、实现赶超的国家战略需求,对中国的借鉴意义强。

3.1 三个关键历程

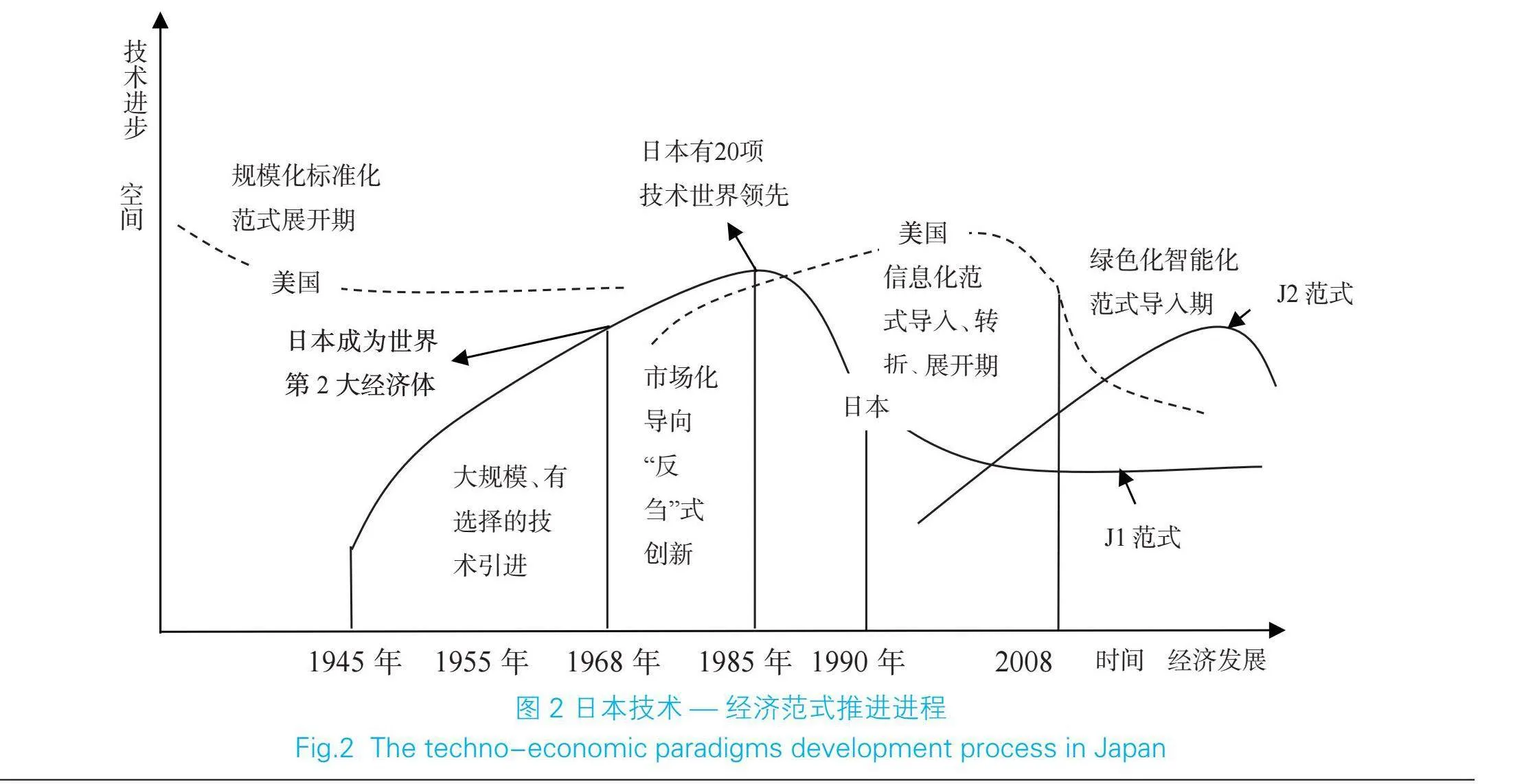

二战后,日本赶超德国、苏联并在此后保持了世界科技强国和经济强国地位,其技术—经济路线见图2。本文将日本实现的两次技术—经济范式超越分别标注为J1范式和J2范式,两个范式的内核分别表现为“创新性模仿能力+后发优势”(工业2.0时代)①、“自主创新+先发优势”(工业4.0时代)。

从已有研究材料看,在J1和J2两次技术—经济范式赶超中有两个导入期和一个转折期。一是J1范式的导入期,大体在20世纪50年代中后期到20世纪80年代,历时近30年。在这一阶段中,主导技术是微电子技术。二是J2范式的导入期,大体在20世纪90年代中后期至今,至今已历时20余年。在这一阶段中,主导技术是人工智能、再生医疗、燃料电池、环境能源、纳米技术等,是2008年全球金融危机以来世界各国纷纷布局、博弈的重点领域。日本则早在20世纪90年代就开始布局这些领域,目前,在这些领域均已取得了相关基础技术的重大突破,也涌现了一批领跑型行业巨头和独角兽企业。三是J1范式的转折期,大体在20世纪80年代末、90年代初,其间,日本经历了国内经济泡沫破灭。

3.2 三个关键历程中的国家创新体系及取向

3.2.1 J1范式导入期:实用主义价值取向下政府引导、企业主导 这一时期日本国家创新体系的显著取向是政府基于实用主义原则实施非自由资本主义、非计划经济,但适合日本当时追赶国情的政府引导、企业主导的推动体制。在这个体制中,企业对主导产业的选择、人力与资金的配置等决策,受政府的战略性发展框架、配套制度及政策引导和协调。日本政府首先选定“经济第一、发展至上”的工业化模式,然后以“动态比较成本”确立潜在优势产业为主导产业,进而有选择、有重点、多方式地引进技术和配套一体化的制度及政策[18]。这些制度和政策主要包括:针对新技术及新机械企业化、重型机械开发、中小企业试验阶段面临的资金难问题,设立“国产技术振兴资金贷款制度”“国产技术企业化等贷款制度”和税收优惠措施;为集中有限的财力加强企业技术开发能力、抵抗来自国外大企业的激烈竞争,创设“工矿业技术研究组合制度”和“大型工业技术研究开发制度”[19];为促进电子计算机新机种、超大规模集成电路、电子新材料等前沿技术的开发,设立短则3~5年、长则7~10年的专项补助金。其中,仅在电子新材料的3个方向上就形成了长达10年、总资助金额近300亿日元的研发计划,为从事尖端技术研发的企业和机构提供补贴、设立贷款,有效促进了尖端技术的开发和新产业的兴起[20]。日本98.4%的工业企业都是民营企业,自我发展和竞争意识强烈。基于对更高剩余价值的追逐,在J1范式的形成与扩散中,企业都是主导者。在J1范式的导入阶段,日本企业把工厂生产线作为创新实验室,以“便利、舒适、性能好、规模化、节约”为目标,反复实施“反向工程”,最终破解引进的技术,并灵活应用于企业的产品开发和和生产中。20世纪六七十年代,日本的非军事性研发费用在国民生产总值(Gross National Product,GNP)的占比超过了法国,与美国、英国、德国几近持平。其中,70%左右的投资来自民间产业部门;日本民间产业部门用于消化吸收的费用是技术引进费用的2~3倍;民间产业部门的研发人员占比从1965年的50.2%不断攀升到1970年的54.7%和1979年的64.8%[18-19]。1985年,日本民间产业部门的研发经费占比上升到了83.1%[19]。

为强化高层次人才和基础研究支撑,日本的国立大学及政府研究机构在这一时期快速扩张,但整体科研实力仍远落后于美国,落后于日本本国的技术进步,在技术—经济范式的赶超中处于辅助位置。

3.2.2 J2范式导入期:科技创造立国战略下多元组织有机联动 日本在工业4.0时代依靠先进技术及相应的技术—经济范式再次初步实现领跑不是偶然的,而nXryIUJdetKgg0LBNiLRdQ==是日本政府30年持续实施“科技立国”战略、20年坚定推进“国家产业技术战略”、不断重构应对制度,以及企业、大学、研究机构、中介组织等几方组织有机联动的结果。

1995年,日本通过《科学技术基本法》,确立了“以科技创造立国”的战略;2000年,日本提出“国家产业技术战略”,强调重构灵活应对世界技术创新动向的政府制度及一体化政策,强化提升产业国际竞争力的目标。在这一时期,日本的研发投入强度不断提升,且2/3集中于电子、汽车,以及包括医学药品在内的化学工业等有广阔应用前景的应用技术领域[20]。日本还通过立法、立规、立制等多种形式加强了大学及政府研究机构研究成果的转移转化和研发设施共用,如在1999年制定并实施《关于大学等技术研究成果向民间产业转移促进法》,通过补贴和专利申请费减免等优惠措施鼓励中介机构积极参与;在2000年颁布《产业技术力强化法》,明确研发人员专利费的减免措施等。相应地,大学用于基础研究的研发费用占比小幅下降,应用研究和开发研究两类费用的占比小幅上升,大学与研究机构之间,与政府、企业的互动协作空前加强。

在这一时期,日本的研发经费仍主要来自民间产业部门。即便在20世纪90年代日本经济不景气的情况下,日本民间产业部门的研发经费占比仍达到了80%左右。日本企业以政府提出的“战略技术”为研发投入方向,集中于应用和开发,但同时也没有放松有助于探索未来技术萌芽的基础研究②。进入工业4.0时代后,日本企业又“自下而上”地推动物联网及相关技术改造原有的生产流程、产品研发、供应链管理和营销模式[21]。

3.2.3 J1范式转折期:政府转型迟缓,叠加社会资本与企业短期逐利 在这一时期,在导入期积累的金融资本泡沫在日本国内崩溃了。日本政府先是出台紧缩货币政策打破了经济的“表象繁荣”,后从本国社会老龄化、资源存量趋紧等现实情况出发,积极协助本国的优势产业和富余资本对外投资,有力缓解了日本本国经济低迷的局面,但因转出多、转入少,本国产业出现了空心化[22-23]。同时,日本政府在20世纪80年代“技术立国”的基础上提出了“以科技创造立国”的战略,但实际上,日本企业对管理创新的投入力度、技术与经济结合成效,与日本政府预期的通过技术创新进一步超越美国的目标相差甚远。这些状况为日本在东亚金融危机中遭受重创埋下了种子。在短短10年内,日本连续两次经历金融危机,表明日本政府及整个国家创新体系都没有能够真正地对变化了的发展目标和变化中的国内外环境做出有效反应。

分析原因,内部因素在于在战后几十年中政府、官僚、金融机构、企业已然形成了既得利益集团,并不真心愿意打破现有的秩序,与此同时,日本民族优越性进一步强化了自傲和封闭的心态[24];外部因素是日本不具备在全球范围内协调、配置资源的强大能力,还在发展中受西方大国强势压制[21]。事实上,日本在20世纪90年代就几乎在所有应用前景广阔的应用技术领域接近美国,甚至有的超越了美国,如工业4.0时代所倚重的机器人、计算机、生物技术、材料科学等领域均已处于世界技术和产业发展的前沿,但是因为政府、企业、金融机构等关键行动主体的“本位主义”和“短期主义”,整个国家创新体系没有能够做出与“以科技创造立国”战略相适配的调整。

4 日本历史经验对中国国家创新体系转型的启示

中国和日本两次实现技术—经济范式赶超中的历程、关键点与国内外环境有相同点,也有不同点。相同的是,在传统产业实现范式赶超前,中国和日本都经历了引进、消化吸收和再创新,都面对的是以技术群形式出现的新一轮科技革命;不同的是,在工业互联网、大数据等新兴数字经济领域,中国和日本、美国、德国等老牌核心国处于同一起跑线,同时,中国具有新型举国体制制度优势和大规模本土消费市场优势。结合已有研究对中国新阶段面临的赶超机遇及国家创新体系建设中的短板的研判[7-9],日本在3个关键历程中的国家创新体系建设、转型经验,对新发展阶段中国提升国家创新体系效能有以下4点启示。

4.1 兼顾范式“追赶”和“引领”两个目标

与美国、德国、日本等国家相比,当前中国科技与经济的发展水平处于跟跑、并跑、领跑并存,但以跟跑为主的阶段,同时肩负有范式追赶和范式引领重任,它要求中国国家创新体系在转型完善中要注意兼顾两个有着根本性差异的目标。范式追赶和范式引领对国家创新体系建设重点的需求不同。对于后发经济体,范式追赶的主要任务是有效发挥后发优势,加快工业化、现代化进程;范式引领指向的是技术、制度、社会文化、管理、市场模式等多方面的颠覆性创新,目标是引领经济发展脱离、超越旧范式,进而实现更高质量、更高水平的发展。因此,在范式追赶中,国家创新体系在制度建构、政策实施、组织参与等方面通常都有经验可循,也难以挣脱旧范式的轨道。在范式引领中,国家创新体系建设是自主开拓性的,着力点在培育企业强烈的自我发展和竞争意识,并成为技术创新、管理创新、市场模式创新的核心主体,推动政府、大学及研究机构、社会等重要相关行动主体分别在制度、舆论、基础研究及应用研究等方面予以有效支撑。

4.2 重视但不拘泥于关键核心技术突破

颠覆性技术创新对中国实现技术—范式赶超是关键,但不必总是“打头阵”。在JI范式超越中,日本先实现经济赶超继而推动实现技术赶超的经验表明,技术—经济范式的赶超并不总是要源起于颠覆性的技术创新,也可以是融合了国家特色的管理创新、模式创新、制度创新以及独具特色的创新性模仿能力等。改革开放40余年来,中国实施学习追赶的实践表明,中国有“集中力量办大事”的制度优势、本土市场规模巨大的先天市场优势、开放包容的消费文化优势等。在新发展阶段,加快推动形成双循环新发展格局的战略部署还会进一步放大这些优势,中国企业会获得更多的市场机会、国际优势要素以及模式创新先发优势。由模式创新带动技术创新、制度创新、内生化的综合创新和经济高质量发展,最终在全世界形成新的由中国引领的技术—经济范式,也是一条符合中国国情的路径。

4.3 聚焦新赛道产业下深功

日本两个范式的赶超经验表明,一个新的技术—经济范式的导入至少需要30年的时间,需要国家精准布局多年的潜在优势产业和一体化配套政策并保持战略定力。一方面,中国国家创新体系的转型应放大格局,以动态比较成本而非比较优势确立潜在优势产业为主导产业;另一方面,要有选择、有重点、多方式地引进技术,并配套一体化的制度和政策。制度和政策的重点在有效激发企业的自我发展动力和创新意识、构建有效激励企业实质性参与的政策体系、激发大学及政府研究机构与企业有效互动协作、充分发挥巨大本土市场规模优势,同时保有适度行业竞争,避免再次陷入“引进—消化吸收—再创新(本土化改造)”的路径依赖中。需要特别关注的是,当前以云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等数字技术为主导的新兴产业,对固定资产规模、系统复杂性、技术水平等方面的要求,比宇宙航空、重大技术装备等传统高端制造领域低得多,且大部分具有需求侧规模报酬递增性或存在网络经济特征,应重点思考如何利用消费升级和政府采购,为投身这些新赛道的企业提供足够的投资激励,同时尽可能地减少企业的机会主义行为。

4.4 注重提升中国企业的国际竞争能级

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国企业如何在“走出去”中提升能级,夯实内循环基础,并培育参与国际合作竞争的新优势,是其中一个具体且急切的现实问题。日本J1范式转折期的经验表明,海外投资是经济高速增长、国内市场高度饱和、资源存量趋紧后,企业缓解生存发展困境、社会富余资本开拓新发展空间的重要出路,但不能只是定位于产能外移,还应注重海外投资对本土企业提升国际竞争力以及有序推进本国货币国际化的反哺能力。从历史看,一个国家要形成强大的国际影响力,推动实现本国经济国际化和货币国际化是必然要求。在这个意义上,提升中国经济国际化和人民币国际化的水平应当是新征程上中国企业“走出去”的一个重要落脚点。在新时代10年中,中国对外投资的规模和空间分布格局快速扩张,更是在2016年首次超过了海外对华投资规模,越来越多的高新技术企业进入海外市场,国企和央企不再是对外投资的绝对主力,投资的目标也从寻求关键性互补资源、增强国内竞争优势,向产能合作、技术升级、开拓服务市场、布局全球价值链等多元目标转变;与此同时,因为地缘政治等不可控外部因素的交织作用,欧美地区及部分新兴国家的投资环境在2017年后恶化态势明显[25]。这些变化为中国提升经济国际化能级、推进人民币国际化提供了新空间和新可能,同时也提出了如何逆势突围、实现企业与产业、国内与国际、发展与安全良性联动的新挑战。立足国内及“一带一路”沿线国家对现代化转型升级的投资需求,抓住欧洲被迫“去工业化”历史性机遇,或许是中国迎接挑战的突破口。

5 结论与思考

当前,如何同步实现“稳发展、保安全、快赶超”是一个具体且急切的问题。提升国家创新体系效能是重要的抓手。本文尝试就新的技术—经济范式形成中,国家创新体系建设的理论与实践展开研讨。其中,对日本技术—经济范式的赶超进程及进程中3个关键时期的划分,主要基于反复将其间的标志性事件与技术—经济范式兴衰周期中3个进程的特点进行对标做出的判断,虽难以精确,但可以为未来研究提供推进思路。相较于美国赶超英国的范式及进程,日本的技术—经济范式赶超呈现出了3点异质性:J1范式的推进是先经济赶超、后技术赶超;J1范式在转折期先经历了本国和亚洲地区两轮经济泡沫的破裂、动荡,对此,日本政府和企业也都做了干预,但在随后的10~20年中,在日本本国并没有明显地观察到佩雷斯总结的展开进程中的“协同阶段”,而只有衰退阶段;日本在美国主导的以信息化为特征的技术—经济范式中落后了,但是在新一轮以工业绿色化、智能化为特征的技术革命引领的新型技术—经济范式中再次以J2范式处在领跑位置。这3点异质性还需要未来相关理论研究跟进,并基于中国更多的赶超经验进一步研究。

参考文献:

[1] LUNDVALL B Å. The Learning Economy and the Economics of Hope[M]. London: Anthem Press, 2016: 45-78.

[2] 樊春良, 樊天. 国家创新系统观的产生与发展: 思想演进与政策应用[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(5): 89-115.

FAN C L, FAN T. The emergence and development of innovative system: Idea evolution and policy application[J].Science of Science and Management of S&T, 2020, 41(5): 89-115.

[3] 吴晓波, 余璐, 雷李楠. 超越追赶:范式转变期的创新战略[J]. 管理工程学报, 2020, 34(1): 1-8.

WU X B, YU L, LEI L N. Beyond catch-up: Innovation strategy in the period of paradigm shift[J]. Journal of Industrial Engineering/Engineering Management, 2020, 41(5): 89-115.

[4] 张学文, 陈劲. 使命驱动型创新:源起、依据、政策逻辑与基本标准[J]. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(10): 3-13.

ZHANG X W, CHEN J. Misson-oriented innovation: Origin, basis, policy logic and basic standards[J]. Science Of Science And Management of S&T, 2019(10): 3-13.

[5] 路风, 何鹏宇. 举国体制与重大突破: 以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 1-18.

LU F, HE P Y. The new-type system of nationwide mobilization and breakthroughs: Historical experiences of accomplishing major tasks by special agencies and lessons[J]. Management World, 2021(7): 1-18..

[6] 尹西明, 陈泰伦, 陈劲, 等. 面向科技自立自强的高能级创新联合体建设[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 51(2): 51-60.

YIN X M, CHEN T L, CHEN J, et al. High-level consortium for S&T self-reliance and self-improvement[J]. Journal of Shanxi Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 2022(2): 51-60.

[7] 马国旺, 刘思源. 技术—经济范式赶超机遇与中国创新政策转型[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(23): 130-136.

MA G W, LIU S Y. The catch-up opportunity of techno-economic paradigms and the transformation of China’s innovation policy[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2018, 35(23): 130-136.

[8] 马国旺, 刘思源. 新中国70年的技术—经济范式追赶历程与领跑机遇[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(22): 1-9.

MA G W, LIU S Y. The chasing process and learning opportunities of techno-economic paradigms in PRC’s 70 years[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, 36(22): 1-9.

[9] 陈芳, 万劲波, 周城雄. 国家创新体系:转型、建设与治理思路[J]. 科技导报, 2020, 38(5): 13-19.

CHEN F, WAN J B, ZHOU C X. National innovation system: Transformation-construction and governance idea[J]. Journal of S&T Reports, 2020, 38(5): 13-19.

[10] NELSON R. The challenge of building an effective innovation system for catch-up[J]. Oxford Development Studies, 2004, 32(3): 365-374.

[11] SEONG J, KIM W. Post catch-up innovation and development of creative talent in Korea: limitations and challenges[J]. STI Policy Review, 2010, 1(3): 39-51.

[12] CHOUNG J Y, HWANG H R, CHOI J K. Post catch-up system transition failure: the case of ICT technology development in Korea, Asian Journal of Technology Innovation, 2016, 24(s1):78-102,

[13] 王姝楠, 陈江生. 数字经济的技术—经济范式[J]. 上海经济研究, 2019, 31(12): 80-94.

WANG S N, CHEN J S. The techno-economic paradigm of digital economy[J]. Shanghai Economy Research, 2019, 31(12): 80-94.

[14] FREEMAN C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan[M]. London: Pinter Publishers, 1987: 130-153.

[15] NELSON R R. National innovation systems: a comparative analysis[M]. New York: Oxford University Press, 1993: 1-32.

[16] 李俊江, 孟勐. 技术前沿、技术追赶与经济赶超: 从美国、日本两种典型后发增长模式谈起[J]. 华东经济管理, 2017, 31(1): 5-12.

LI J J, MENG M. Technological frontier, technological catching up and economic surpassing: from the discussion of two typical-development patterns[J]. East China Economic Management, 2017, 31(1): 5-12.

[17] 苏敬勤, 刘静. 案例研究规范性视角下二手数据可靠性研究[J]. 管理学报, 2013, 10(10): 1405-1409.

SU J Q, LIU J. Is secondary data reliable? An explanation based on normative case study[J]. China Journal of Management, 2013, 10(10): 1405-1409.

[18] 郑成功. 日本国家创新体系(NIS)经验与绩效研究[D]. 沈阳: 辽宁大学, 2013: 55-171.

ZHENG C G. Study on the experience and performance of Japan’s National Innovation System[D]. Shenyang: Liaoning University, 2013: 55-171.

[19] 王春法. 主要发达国家国家创新体系的历史演变与发展趋势[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003: 237-301.

WANG C F. The historical evolution and development trend of the National Innovation Systems in the main developed countries[M].Beijing: Economic Science Press, 2003: 237-301.

[20] 李赶顺. 新技术革命与日本的新兴产业[J]. 日本问题研究, 1984(4): 39-45.

LI G S. New technology revolution and the emerging industries in Japan[J]. Japanese Research, 1984(4): 39-45.

[21] 方晓霞, 杨丹辉, 李晓华. 日本应对工业4.0: 竞争优势重构与产业政策的角色[J]. 经济管理, 2015, 37(11): 20-31.

FANG X X, YANG D H, LI X H. Japan industry 4.0: Reformation of Japan’s manufacturing competitive advantage and the role of industrial policy as countermeasure[J]. Economic Management, 2015, 37(11): 20-31.

[22] 江瑞平. 日本产业空心化的实态、症结及其“中国因素”[J]. 日本学刊, 2003(3): 6-18.

JIANG R P. The industrial hollowing in Japan: Situation, crux and the “China factors”[J]. Japanese Academy, 2003(3): 6-18.

[23] 胡立君, 薛福根, 王宇. 后工业化阶段的产业空心化机理及治理: 以日本和美国为例[J]. 中国工业经济, 2013(8): 122-134.

HU L J, XUE F J, WANG Y. Industrial hollowing mechanism and governance in post-industrial stage: A Case Study of Japan and America[J]. China Industrial Economics, 2013(8): 122-134.

[24] 张肃, 黄蕊. 技术创新视角下日本经济的赶超与停滞[J]. 现代日本经济, 2016(5): 75-82.

ZHANG S, HUANG R. A technological innovation perspective on Japan’s economy growth and stagnation[J].Contemporary Economy of Japan, 2016(5): 75-82.

[25] 张原. 中国对外投资的特征、挑战与“双循环” 发展战略应对[J]. 当代经济管理, 2021, 43(7): 44-54.

ZHANG Y. The characteristics and challenges of China’s outward foreign direct investment and the new development strategy of dual economic cycles[J]. Contemporary Economic Management, 2021, 43(7): 44-54.

The Beyond-Catch-up Opportunity of Techno-Economic Paradigm and the Transformation of China’s National Innovation System Construction: Conceptual Framework, Japanese Experience and Enlightenments

Yang Yan

Sichuan Provincial Party School, Chengdu 610072

Abstract: [Purpose/Significance] Taking techno-economic paradigms as the theoretical perspective to look into the relations between latecomers’ getting rid of the path dependence of catch-up and National System of Innovation (NSI), it provides China with the theoretical basis and implementation suggestions on improving the effectiveness of NSI to successfully seize the opportunity of techno-economic paradigm shift. [Method/Process] Firstly, it constructs a conceptual framework of techno-economic paradigms and NSI, Then it analyzes Japan’s orientation of national innovation system construction, in promoting the construction of NSI that advances the techno-economic paradigms beyond catch-up. Lastly, it analyzes the similarities and differences in the current China and Japan in realizing techno-economic paradigms catching up, and points out four directions of China’s NSI construction transformation. [Result/Conclusion] “Introduction” and “Transition” phases are critical for late-developed economies to surpass existing techno-economic paradigms, which necessitate robust institutional, organizational, and resource support from the NSI. There are four enlightened aspectsfor China, including taking both aims of catching-up and surpassing into account, paying huge attention to the key technologies but not necessarily sticking to, picking out future technologies and carrying out integrated policies, considering “how to enhance the international competitive level of Chinese enterprises with the help of overseas investment”.

Keywords: techno-economic paradigms beyond catch-up national system of innovation Japan’s experience new quality productive forces

收稿日期:2023-02-13 修回日期:2023-03-22