英国智库海外发展研究院涉华报告中的介入资源分析

摘要:[目的/意义]西方智库是观察和研究中国的重要机构,其话语策略广泛影响着国际社会“中国观”和中国形象的传播。本文旨在考察西方智库涉华报告的话语特征,提升中国智库话语的传播力和影响力,增强意识形态话语权和主导权。[方法/过程]本文以系统功能语言学评价理论的介入系统为理论框架,以2018—2022年英国智库海外发展研究院涉华报告为语料,以AntConc 4.1.0为分析工具,探讨其介入资源的文本特征和使用规律。[结果/结论]该智库介入资源的使用整体呈现对话性扩展的特点,对话性压缩逐渐显化。体现在以下三方面:利用扩展和压缩策略介入受众对涉华观点的解读;打开部分协商空间,邀请受众对所给信息给出判断;积极地承认正面信息,排除争议,对部分负面信息进行反转式处理。然而,该智库在阐述中国海外经济活动影响力时仍传播着意识形态偏见。本文可为丰富中国智库的海外发声资源、拓展其人际功能以及构建智库话语体系提供一定参考。

关键词:智库话语 介入系统 涉华报告 英国智库 海外发展研究院

分类号:G206.2

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.04.11

1 引言

智库报告作为世界各国经济社会发展的评论与研究形式,具有可信度和权威性高、专业度强等特点,是引导社会舆论方向和影响政府施政选择的重要载体。深度解读智库报告,可以挖掘智库建设和发展过程中的不足与待完善之处[1-4]。

国际社会的“中国观”越来越多地经由智库话语塑造和传播[5]。“中国观”一般是指西方对中国的整体认识与感受[6],就认识主体而言,主要是占社会主导地位的领导层、智库精英和主流媒体对中国民众和中国政府的整体看法和宏观态度[7]。因此,西方智库是观察和研究中国的重要机构。国内对智库话语的研究起步较晚,主要聚焦解构以美国为代表的西方智库话语,建构中国特色新型智库话语。其中,智库的国际传播与话语权逐渐进入学者的研究视野。梅松[8]提出,中国智库需要掌握国际话语权,拾起研究的主导权,强调智库话语在提升国家软实力和影响力方面的权重。一方面,智库可以成为国际传播的理论支撑和对外话语体系的基础[9];另一方面,智库能够依托科研人才、国际联结和媒体资源等优势,在保持相对独立和中立的同时,扩大“第五种权力”[10]。

然而,智库话语研究较少着眼于话语符号本身。话语生产者(即智库专家)往往选择特定的话语修辞策略,将词汇语法潜势和行为潜势联系起来,对现有资源进行描述和评价,以服务于智库的核心立场,这就形成了作者的介入。无效的介入会阻碍智库对现实世界的影响,使科学的文字成果沦为无痛呻吟,既消耗了社会资源,又不能真正地交流专业知识。智库专家如何言说,才能有效地赢得公众的信任、竞争国际话语权,仍然是构建智库话语体系需要思考的问题。因此,本文探究智库专家如何介入到智库报告中,驾驭高度互联的信息资源,体现智库之智。

2 介入系统与智库话语互动

介入是评价理论的子系统之一,从系统功能语言学的人际功能发展而来。介入是通过投射、情态和让步将其他声音引入话语的资源,关键是自言和借言之间的选择[11]。受巴赫金(Bakhtin)[12]对话性和互文性理论的影响,怀特(White)[13]认为介入由一系列相关的人际资源组成,是一种指向借言多样性资源的协商行为,并将归属、模态和可能性等概念纳入介入系统词汇语法资源的范畴,如perhaps、it seems、he says、I declare。多语性也是介入系统的重要理论基础。读者面对文本中的多语现象时往往会感到矛盾,不确定应该将文内引用的资源归属于被引者,还是归属于作者[14]。从多语言性视角看待文本,能够解释文本中的多主体互动现象。被引者或被提及者借助作者声音在特定文本中发声,成为发声者。同时,不同发声者之间、发声者和作者之间在协商或介入资源中进行复杂的竞争和互动。

介入理论试图确定一套介入话语标记的层级系统,其难点在于对多样的介入资源进行划分。比如,富勒(Fuller)从系统功能语法视角建立了英文语篇中概念资源和人际资源之间的拓扑空间关系[15]。怀特和马丁(Martin)率先建立了相对全面的介入系统[16],按照言语策略将介入系统分为自言和借言。其中,自言子系统包括断言和假定,以陈述为主,人际互动不突出,故本文不做考察。借言子系统划分为对话性扩展(dialogic expansion)和对话性压缩(dialogic contraction)。对话性扩展通过包容(entertain)和归属(disclaim)来实现,对话性压缩则通过承认(proclaim)与否认(disclaim)来实现,二者蕴含丰富的人际潜势。

本文综合怀特[13]、马丁和怀特[17]提出的评价框架、王振华[16]的介入系统框架,再结合海兰德(Hyland)[18]提出的互动话语标记、元词汇语法资源,最终确定适用于英国智库海外发展研究院(Overseas Development Institute,ODI)智库涉华报告的介入系统研究框架(图1)。

介入系统分析能够揭示作者如何将文本协商内外部丰富的对话资源,广泛应用于学术、新闻和广告语类分析。智库话语与学术话语、媒体话语之间存在内在关联,在全球知识生产中扮演着重要角色。智库通过研究和分析全球重大问题,产出知识,为国家战略决策提供支持[19],并通过媒体传播影响不同国家和地区的实践。

学界对智库的研究主要聚焦智库的生产、传播和评价机制。赵恒煜[19]通过文献计量法对布鲁金斯学会中国研究进行分析,发现政治、经济、社会、文化、军事和环境研究领域成为推动知识生产和战略判断的热点。尹朝晖[10]从多维角度对美国智库话语传播机制进行深入分析,包括逻辑起点、平台建设、策略原则、舆论引导和内在目标。朱瑞娟[20]研究了“一带一路”话语和机构、外部生态的互动,探讨了新媒体时代西方智库话语传播机制的构建路径。李中梅等[21]提出了智库信息传播效果评价指标,为提升智库信息传播效果和舆论引导能力提供理论依据。梁丽等[22]从政策反馈的理论视角,识别智库政策反馈中的知识、工具和博弈三大主体,提出了政策评价与政策设计的二维评价模式。

可以发现,现有智库研究关注智库话语的内容和传播机制,却忽视了智库专家作为话语主体的研究。智库不仅传递科学信息,还承载着人际意义。智库专家需要主动运用受众认可的语言表达和话语方式,呈现研究理据和价值,并同时保持系统性和权威性。

因此,本文运用介入理论,以英国智库海外发展研究院涉华报告为例,分析介入在该智库涉华报告中的使用特点,阐释介入资源所传播的人际意义。从组织类型来看,该智库为学术型智库。相比党建型、倡导型、契约型等类型的智库[23],学术型智库受众更加广泛。比如,决策者在设定议题与定义问题、选择或修订政策以及执行政策时,都可以参考学术型智库的意见;记者、作家可以将学术型智库的数据、结论作为文章的外部信息源。总体来说,学术型智库主要面向自身具有权威性、传播力、话语权的知识生产群体。本文选择该智库的原因:英国是智库最早的发祥地,英国智库具有历时分析的可操作性;海外发展研究院是一家非政府独立机构和非营利性组织,在2021年美国宾夕法尼亚大学发布的《全球智库报告 2020》中,其排行全球第73位[24],在影响力方面优势明显(资源:12.81,影响力:25.98,公共形象:13.98,产出:14[25])。此外,该智库专门致力于通过研究、咨询、论坛、媒体发布等方式,推动全球发展和改善人类福祉。研究视域从确保英国海外发展领域的正确行动,转变为促进发展中国家减少贫困,参与政府、援助机构、私营部门及非政府组织的建设。目标受众从英国向海外转移,人际范围更加广阔。在此基础上,本文主要回答了以下问题:ODI涉华报告介入资源的使用体现了怎样的特点?介入资源如何实现人际功能?对中国智库增强话语权有何启示?

3 语料及研究方法

对海外发展研究院网站中国专栏上119个涉华条目(检索于2022年11月11日)进行编号和分类,筛除未经出版发行的文本、视频转录稿及其他非正式文章,得到报告38份。本文抽取2018—2022年11篇最新报告作为研究对象,总计224,919个词符。

就话题而言,ODI涉华报告将中国话题框定在中国不断发展的地缘政治和全球框架中,重点关注经济增长、经济转型、新冠疫情,涉及柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、英国等多个亚非拉国家和地区(图2)。

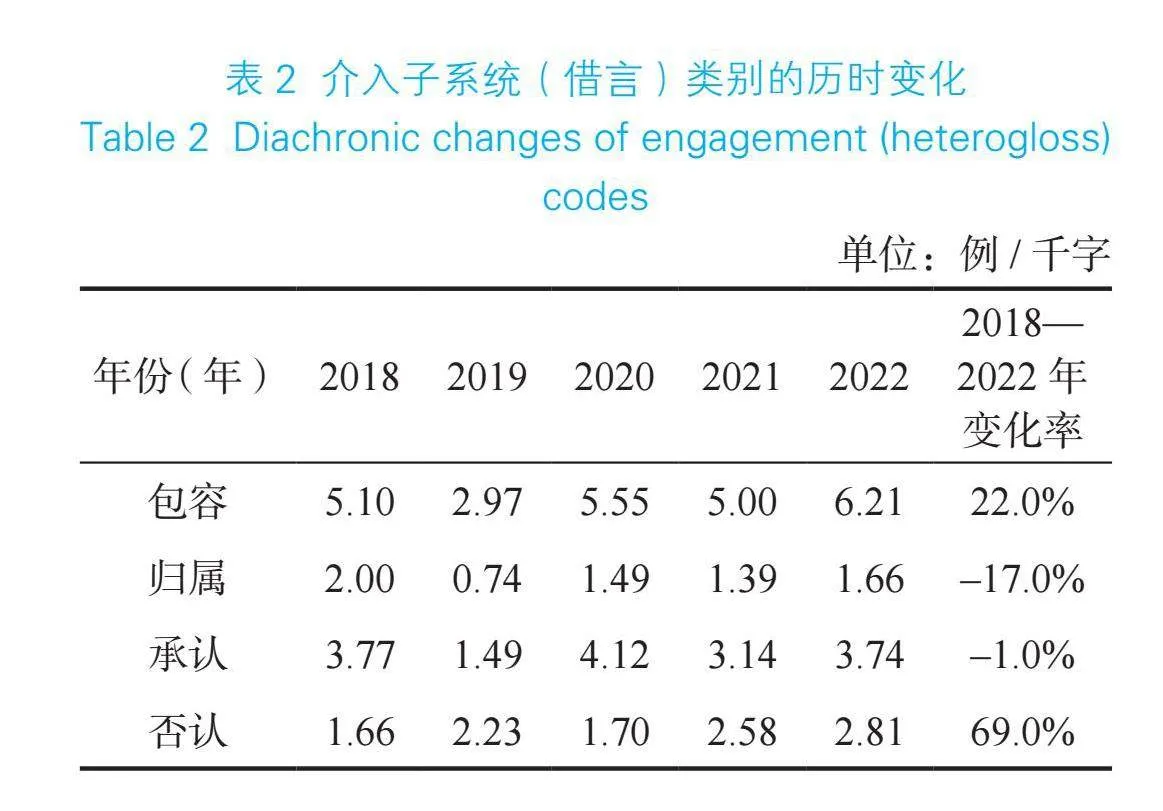

本文将11份纯文本语料输入到AntConc 4.1.0中,使用正则表达式在KWIC一栏搜索介入标记,得到n条文本环境后,再人工筛选具有介入功能的例子,重复直至所有介入标记检索完成。本文将语料库智能搜索和人工筛选标记相结合,提高了量化分析的准确度,得到的结果如表1所示。

4 结果

4.1 总体分布

如表1所示,本文语料一共有2,879例介入话语标记,对话性扩展的频次较对话性压缩多16.1%,这表明该智库专家倾向于营造开放的协商空间。在对话性扩展系统中,包容资源占绝对数量优势,是归属资源的3.6倍左右,强调了可能性举证在ODI智库报告中的重要性;而在对话性压缩系统里,承认和否认的数量分别占58.3%和41.7%,形成了正反双方势均力敌的局面。此外,ODI智库专家在施行承认介入时,较少将命题表述为无可争议,赞同的数量只占承认总量的12.4%;在施行否认介入时,较多引用与其观点不同或相关的话语,然后进行替代或反击,使预期受挫,反预期资源的占比高达85.4%。

由图3可以发现,2018—2020年ODI涉华报告对介入资源的使用呈现波动上升的趋势,由2018年的12.54例/千字升至2022年的14.42例/千字。这表明ODI涉华报告的定位发生了一定转变,更加追求人际意义的丰富性,拓展信息来源的广度增强了文本与学界、新闻界、政界、国际组织以及目标受众之间的互动。同时,2020—2022年介入资源数量的波动幅度较前两年有所降低,这可能意味着ODI开始规范介入资源的使用,或者智库专家陷入了某种介入资源的使用套路中。

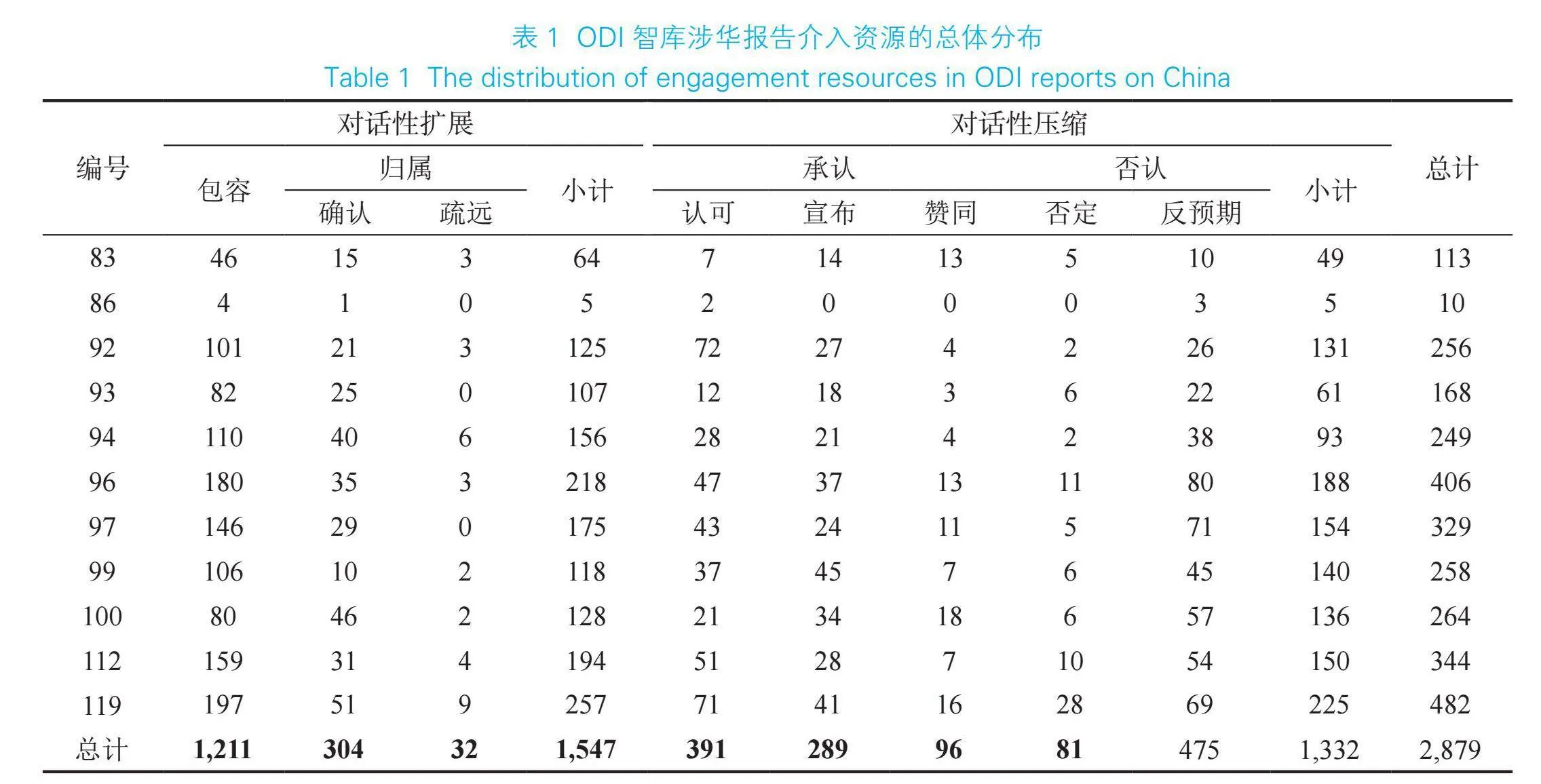

从介入子系统(借言)类别看(表2),增幅最大的是否认类标记词,5年间增加了69.0%,反映出ODI智库专家信息组织方式的转变。在话语扩展资源数量占相对优势的情况下,该智库专家在讨论中国议题时却更多地使用否认资源。这看似矛盾,其实可以理解为话语扩展和话语压缩之间的牵制平衡。此外,随着包容资源使用数量的增加,归属资源有所减少,这表明ODI智库专家在开启对话空间时,更倾向于一视同仁囊括诸方观点,减少明显的亲近和疏远,并附加表示不确定性的情态意义,以规避话语责任。

总的来说,通过观察2018—2022年ODI涉华报告介入资源的使用,本文发现该智库涉华报告呈现介入性增强的特点。虽然当下对话性扩展资源数量较多,但是对话性压缩资源尤其是否认资源也存在迎头赶上之势。

4.2 扩展性介入

扩展性介入是指打开话语协商空间,由包容和归属组成。扩展性介入占比越大的文本,争议性往往越小。包容资源可以增强论述语言的准确性,同时归属资源可以增强论据观点的专业性或全面性。2018—2022年ODI涉华报告使用了更多的对话性扩展资源,输出留有余地的观点。

4.2.1 包容 智库专家可以通过包容资源激发读者的思考,让受众对文本给出的信息做出价值判断。在ODI涉华报告中,包容资源主要包括表示可能性的副词(possibly等)、情态动词(may等)、动词及动词搭配(seem to等)、形容词搭配(be likely to等)以及部分句型(it be possible that等)。其中,副词类的标记词目最多,很大程度上丰富了ODI报告中的包容资源。如:

例(1)All three institutions have suggested they would like to continue the funds, and assuming their financial performance has been relatively positive, China would seem to have little incentive not to renew them. (Chris Humphrey & Yunnan Chen, 2021)

【译】所有这三个机构都表示,他们希望继续提供资金。如果假设他们的财务表现相对积极的话,中国似乎没有理由不续约。

ODI涉华报告中的包容资源主要指向尚未确定的事件或结论,其搭配词或对事物性质加以衡量,或对事件发展趋势加以判断。比如,例(1)作者用suggest和seem to表明中国企业在东道国微观经济转型中的多维作用,避免了绝对化表达,留给读者判断的空间。

4.2.2 归属 归属资源在文本内的具体表现形式包括转述动词(如say)和介词词组(如according to)。归属资源能够帮助作者引用外部声音为自己说话,规避话语责任。同时,其能够将表层会话主体转移到更权威的一手知识创造者,以体现智库话语的专业性;或者转移到更亲民的大众传播媒介,以丰富智库话语视角。归属分为确认归属和疏远归属,判断标准不在于外部声音是否和作者立场一致,而是作者对所引观点的认同程度。在本文中,作者的介入主要体现在对信息源的区别对待上。

ODI涉华报告中使用了较多的归属资源。归属的对象(即信息源)既包含权威的组织机构、专家学者、国家政府,又囊括无名人士或普通民众。例(2)用according to引用中国黄金协会的数据,并指出中国黄金产量下降的原因。由此可知,智库专家会使用确认归属资源来引入丰富的外部声音,默认这些信息很可能是真实、可信的。

例(2)According to figures released by the China Gold Association in February, gold production declined by 10% to 329 tonnes in 2021, mainly owing to stricter environmental regulations. (Olena Borodyna er al., 2022)

【译】根据中国黄金协会二月份发布的数据,由于更严格的环保法规,2021年的黄金产量下降了10%,降至329吨。

同样是为某个观点寻找一个外部的发言人,疏远归属则表达了作者对所引内容的不信任。具有较强的主观性和情感色彩的外部声音很可能是偏激而缺少理据的,因此,作者希望读者也能够自然地与这些信息保持距离。如:

例(3)However, they (Wolf and Cheng) caution that the FDI-receiving countries should adopt robust and independent industrial policies to leverage for more technology transfer and capacity-building assistance. (Linda Calabrese, 2020)

【译】然而,他们警告说,接受外国直接投资(FDI)的国家应制定强有力且独立的产业政策,以争取更多的技术转让和能力建设援助。

例(3)的caution一词有“告诫、提醒”之意,相比言说动词say(说),caution语气更强,且说话人对所说内容的正确性更有把握。例(3)的作者认为,采取强有力且独立的工业政策是至关重要的,但采取这样的政策是否能够真正促成更多的技术转让和能力建设援助还有待考证。因此,作者借助被引者之口发出强调和提醒,但是并不对这个观点的可信度负责。

从以上例子的介入资源标记可以看出,为了扩展协商空间,ODI智库专家使用包容资源委婉地阐发立论,尤其是在对中国消极预测时用词更加谨慎,体现了较为客观的“中国观”。此外,ODI智库专家将文内摘引归属为外部声音,将一部分叙述主体归属为他者,规避责任,拉远自己和文本之间的距离,并将文本推送至读者面前,欢迎读者积极参与文本的解构,提出异议甚至进行对话争论;在囊括更加广泛、多元甚至尚未有定论的观点时,使用确认和疏远资源对外部声音YlR9M3ffqCqix3LnUNbxGQ==进行亲疏划分,有意识地让读者感受到作者的介入。

4.3 压缩性介入

留有余地的论证能够避免绝对化的表述,减少智库话语的主观片面性。然而,作为“智慧库”“智囊团”,智库倘若一味地输出模糊的观点,反而会降低信度。言语上的吞吐遮掩可能意味着作者不肯透露真相或有意回避要害问题。因此,压缩性介入也同样重要。压缩性介入包括承认和否认。单独使用承认或否认资源意味着智库作者将自己的价值判断融入文本中,将自己视为话语辐射的核心,并默认读者接受其判断。ODI涉华议题中的压缩性介入呈现极有潜力的发展趋势(表2)。

4.3.1 承认 承认的过程是将观点表述为可靠公认和不可推翻,排除其他异议。具体包括认可(如X shows、X recognizes、X estimates等)、宣布(如as a matter of fact、indeed、this/it is/holds true等)和赞同(如this is self-evident、of course、naturally等)。

在ODI涉华报告中,认可资源的主语通常是专家机构、数据图表、民意调查或政策文件等,也包括部分隐去身份的个人。认可和扩展性介入中的归属有相似之处,但在文本层面的实现形式有所不同。归属资源通常含有“说”的语义成分,而认可资源通常是表示“发现、揭示”的词汇。此外,使用认可资源意味着作者采用或呼应所引外部声音,同时被引者也会通过这种方式在媒介框架中表达观点,甚至影响公众舆论和行为。而归属资源只是告诉读者,这些外部声音是谁发出的,对作者立论的影响相对较小。比如,例(4)使用认可资源point out,直接指出任何国家的大量投资都会威胁接收国的安全。

例(4)As one commentator pointed out: “massive investment from any single country is a security threat regardless of country of origin”. (Olena Borodyna er al., 2022)

【译】正如一位评论员指出的那样:“来自任何单一国家的大量投资都是一种安全威胁,无论什么国家。”

宣布和赞同是更强势的压缩性介入手段,将命题表述为无可争议。通过宣布,作者可以明确表明自己的介入,强化文章的主体性。虽然ODI涉华报告几乎不涉及作者的主观意愿,但是仍使用了一些宣布资源,构建作者和读者共同的知识背景。如例(5)中,作者认同受访者的观点,并把中国在确保基金投资组合与多边开发银行保持一致的努力表述为读者和作者都认同的事实。

例(5)Overall, interviewees were adamant that the co-financing funds offered China no influence on the kinds of loans financed by the MDBs and, in fact, China has taken pains to ensure that the fund portfolios mirror the overall MDB portfolios. (Chris Humphrey & Yunnan Chen, 2021)

【译】总体而言,受访者坚决认为,共同融资资金并未赋予中国对多边开发银行(MDBs)所资助贷款类型的影响力,实际上,中国已尽力确保基金组合与整体多边开发银行组合相一致。

赞同资源具体表现为无需再论证的大前提,因为这部分认识是存在于作者和读者观念中的思维共识。如例(6)作者用obviously肯定中国加入非洲开发银行不仅为获得资金援助,还想推进其地缘政治和经济合作。

例(6) China joined the African Development Bank (AfDB) in 1985, shortly after the bank opened up membership to non-regional countries in 1982 and a year earlier than it joined the ADB, and its interests were obviously not in obtaining financing. (Chris Humphrey & Yunnan Chen, 2021)

【译】中国于1985年加入了非洲开发银行(AfDB),这一时间是在该银行于1982年向非区域国家开放会员资格之后不久,也比其加入亚洲开发银行(ADB)早一年,中国的利益显然不在于获取融资。

4.3.2 否认 否认是拒绝承认某种观点,包含否定和反预期。通过否定某一观点,作者可以提及另一个不同观点,在文本中主要实现为表示否定意义的词组和句型。而反预期则是先提出一个观点,然后替代和反击这个观点,使得读者的预期受挫。如:

例(7)In any case, the RGC (Royal Government of Cambodia) is well aware of the situation and, despite remaining close to China, is attempting diversification in several areas. (Linda Calabrese et al., 2022)

【译】无论如何,柬埔寨王国政府(RGC)非常清楚这种情况,尽管仍与中国保持密切关系,但正在尝试在多个领域实现多元化。

例(7)中,despite引导的让步从句作为插入语,认为中柬友好关系可能阻碍柬埔寨与其他国家建立商业关系;然而,事实上柬埔寨皇家政府正尝试建立更加多样化的贸易关系,巩固与中国的贸易关系为这一多样化进程提供了稳定的基础。

以上例子表明,在压缩协商空间方面,ODI智库专家会用承认资源排除争议,用否认资源先破后立,留给读者很小的诠释空间,表达中国观点时颇显凌厉,以营造智库报告的权威性。虽然很少使用第一人称明示身份,但是作者很多时候能在字里行间打造起一个封闭的对话场域,将读者包括进来。在这个场域中,作者及其所在组织的价值判断至上,读者得到明确的知识后,往往不会怀疑其可信度。

5 讨论

从话语研究的介入系统视角分析智库报告,可以发现智库作者主动与外部声音、与读者展开的互动行为。ODI涉华报告较好地将话语人际功能与中国观的建构结合起来:在体现中国的影响力时,不吝笔墨;在指出中国的问题时,锋芒毕露,使受众更易接受该智库的“中国观”。从人际互动话语标记的数量来看,ODI智库专家善于囊括丰富的信息资源,且对外部声音引用的数量有一定要求。从智库报告和受众的互动来看,ODI智库专家善于对读者的理解施加影响,通过灵活运用各种扩展对话空间和压缩对话空间的介入资源,干预读者对外部声音的看法——用语言上的细微变化提示受众关注智库报告强调的内容,远离批评的内容,使其相信智库报告非常确信的观点,并对存疑之处持保留态度。这些语言层面的介入能够增加智库报告的互动性,避免陷入自说自话之中。

智库通过以上话语策略建构智库观点,与受众互动,产生认同。西方智库飞速发展,在意识形态领域话语权的争夺中发挥越来越突出的作用[26]。而中国智库在提升国际传播能力方面的作用尚未得到充分挖掘。中国智库的本位意识强、宣传素材丰富,但仍缺乏国际传播意识,用国际社会能听得懂、听得进的文字与视频表达的成功实例少之又少[27]。国内许多学者[27-33]对中国智库建设现状和问题展开了研究,且已经意识到搭建和运营国际传播新媒体平台的重要性,并在克服网络技术限制、转变传播方式、提升传播内容和培养国际传播人才等方面建言献策,但在语言传播层面的探索仍不多。一方面,中国智库缺少与国际社会接轨的语言窗口。中国智库网站界面以中文为主,外界通过网络与中国智库沟通的效果欠佳。反观许多成熟的国际智库机构,包括本文讨论的ODI,均设置了两种及以上的语言界面,有的智库出版物还会发布中英两版以供下载阅览。另一方面,中国智库尚未主动发挥话语本身的人际功能。国内智库话语实践主要依托的是时政要闻、名人思想和高层论坛等,智库机构被动地发挥和严肃媒体相似的纪实传播功能。因此,智库研究报告体现出较低的人际互动性。

通过关注西方智库在国际话语权较量中的话语实践,中国智库可以尝试采用国际社会能够理解的表达方式传播中国智库的声音,实现智库成果从国内到国际的跨越,进一步提升我国智库话语的传播力和影响力,增强意识形态话语权,进而维护国家安全。具体包括三方面。

第一,实现界面多语化,提升观点透明度。多语化建设是提升国际传播能力的重要方针[34]。中国顶尖的智库机构应当建设起、维护好英文或其他目标语网站,将翻译实践融入智库话语实践,为潜在受众克服语言上的阻碍。

第二,增加与外部声音互动的数量。中国的智库评价标准层出不穷,从综合评价到专项评价,从影响力评价到效能评价[35]。出于量化的难度,鲜有研究者将智库作者与外部声音互动类型作为评估的标准,但这并不意味着这种互动是无意义的。互动是对外开放的一种体现。如果中国智库能够在自己的报告中形成与外界声音的积极互动,有所认同、有所批驳、有来有往,就如同向国际社会发出一封封邀请,让更多社交媒体和社会机构参与到一场场智慧的对话中,反向推动智库被引渠道的扩展,有助于增加中国智库的海外发声资源和影响力。

第三,活用话语符号,构建文本空间。与严肃的政策研究报告和学术论文相比,智库报告对于大众传播有更高的要求。因此,中国智库要具备转换话语体系的意识,以确保中国智库的成果和观点不仅能够被广泛阅读,而且能够被深入理解。扁平的文本空间往往导致表达方式刻板生硬,说教式的话语会削弱跨文化传播的效果[36]。新型智库应寻找能够触及受众心理的传播符号,从单向传播转变为双向互动,构建立体、多元的文本对话空间[37]。具体来说,中国智库可以学习以ODI为代表的海外智库,使用多种介入资源,如为了实现包容介入,使用汉语能愿动词“可”“会”“可能”等,在涉及国家发展战略时坚定地输出,在有争议的地方谨慎地展开讨论。

6 结语

本文发现ODI智库话语存在明显的作者介入行为。该智库专家善于以文本为载体,主动将多种话语资源进行协商融合,创造意义丰富的社会互动。从历时视角来看,智库专家对文本的介入程度有加深趋势。虽然目前ODI智库整体呈现对话性扩展的特点,但是在2018—2022年,对话性压缩的特点更加显化,或许意味着ODI试图用压缩性介入牵制话语空间的扩展,从而达到一种平衡。

ODI涉华报告中介入资源的功能体现在利用话语扩展和压缩策略介入读者对涉华观点的解读。例如打开部分协商空间,邀请读者对所给信息给出判断;积极地承认正面信息,排除争议,对可能的负面信息进行反转式的处理,有力驳斥。总体来说,ODI展现了“外露锋芒,内含鲠刺”的“中国观”。ODI将中国描述为一个影响力大、前景良好的区域核心力量,积极地展现中国海外经济活动的弹性发展。然而,在美化中国的同时,ODI仍然未走出制度缺失论,将矛头直指国家大政,担忧中国的政治竞争力以及应对国际冲突和政治动荡造成危机的能力。

为了建设具有中国特色的智库话语体系,除了提高智库传播内容的质量,中国智库还可以学习国外知名智库的话语组织形式,在人际功能上寻求变化和突破,提升在国内外知识生产者中的认可度,让中国智库话语掷地有声。

参考文献:

[1] 李玲, 李中国. 高校智库建设中平台开发的缺失与完善[J]. 黑龙江高教研究, 2014(10): 52-54.

LI L, LI Z G. Lack and improvement of platform development in the construction of think tanks in universities[J]. Heilongjiang Researches on Higher Education, 2014(10): 52-54.

[2] 翟博. 中国特色新型教育智库建设要有新视野[J]. 教育研究, 2015, 36(4): 21-24.

ZHAI B. The construction of a new type of educational think tank with Chinese characteristics should have a new perspective[J]. Educational Research, 2015, 36(4): 21-24.

[3] 杨再峰, 赵晓声, 潘燕婷. 高校教育智库建设: 服务教育的应然与实然[J]. 国家教育行政学院学报, 2017, 230(2): 51-56.

YANG Z F, ZHAO X S, PAN Y T. Higher education think-tank construction and its service to education: The ideal and the reality[J]. Journal of National Academy of Education Administration, 2017, 230(2): 51-56.

[4] 左雪松. 中国特色新型智库建设的定位思考[J]. 情报杂志, 2018, 37(6): 33-39.

ZUO X S. Construction of think tanks with Chinese characteristics in new era[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(6): 33-39.

[5] 孙敬鑫. 西方智库制造“中国观”的主要做法及启示[J]. 对外传播, 2012, 190(7): 55-57.

SUN J X. The main methods and enlightenment of Western think tanks in manufacturing the “China View”[J]. International Communications, 2012, 190(7): 55-57.

[6] 王毅. 百年来西方中国观的研究综述[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2010(3): 100-105.

WANG Y. Summary of researches on Western images of China since the 20th century[J]. Journal of Guizhou Normal University (Social Sciences), 2010(3): 100-105.

[7] 孙霞. 西方“中国观”的变迁与中国软实力[J]. 当代世界与社会主义, 2009(6): 4-8.

SUN X. Changes of Western views of China and China’s soft power[J]. Contemporary World and Socialism, 2009(6): 4-8.

[8] 梅松. 中国智库期待国际话语权[J]. 人民论坛, 2009, 252(10): 34-35.

MEI S. Chinese think tanks expect international discourse power[J]. People’s Tribune, 2009, 252(10): 34-35.

[9] 王眉. 智库国际传播与对外话语体系构建[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 36(6): 94-100, 2.

WANG M. Construction on think tank international communication and external discourse system[J]. Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2015, 36(6): 94-100, 2.

[10] 尹朝晖. 西方智库话语传播的运行机制: 以美国为例[J]. 领导科学, 2015(5): 59-61.

YIN Z H. The operational mechanisms of discourse dissemination by western think tanks: a case study of the United States[J]. Leadership Science, 2015(5): 59-61.

[11] MARTIN J R, ROSE D. Working with discourse: Meaning beyond the clause[M]. New York: Palgrave Macmillan Ltd, 2005: 59-199.

[12] BAKHTIN M. The problem of speech genres[M]// DUFF D. Modern Genre Theory. London: Routledge, 2014: 82-97.

[13] WHITE P R. Telling media tales: The news story as rhetoric[M]. Sydney: University of Sydney, 1998: 14-168.

[14] FAIRCLOUGH N. Intertextuality in critical discourse analysis[J]. Linguistics and Education, 1992, 4(3-4): 269-293.

[15] WHITE P R. Telling media tales: The news story as rhetoric[M]. Sydney: University of Sydney, 1998: 14-168.

[16] 王振华, 路洋. “介入系统”嬗变[J]. 外语学刊, 2010(3): 51-56.

WANG Z H, LU Y. A reflection on engagement systems[J]. Foreign Language Research, 2010(3): 51-56.

[17] MARTIN J R, WHITE P R R. The language of evaluation: appraisal in English[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2005: 92-153.

[18] HYLAND K. Bringing in the reader: Addressee features in academic articles[J]. Written Communication, 2001, 18(4): 549-574.

[19] 赵恒煜. 美国智库的“中国观”研究: 以布鲁金斯学会中国问题研报的综合分析为例[J]. 情报杂志, 2020, 39(2): 35-43.

ZHAO H Y. A research of American think tank’s perspectives on China: Synthetic analysis of China issue reports of Brookings Institute[J]. Journal of Intelligence, 2020, 39(2): 35-43.

[20] 朱瑞娟. 新媒体与西方知名智库的传播机制研究: 以“一带一路”建设相关研究传播为例[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2018, 40(4): 61-64.

ZHU R J. A study on the communication mechanism of new media and Western well known think tanks: Taking the communication of research related to the construction of the “the Belt and Road” as an example[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2018, 40(4): 61-64.

[21] 李中梅, 张向先, 陶兴, 等. 新媒体环境下智库信息传播效果评价指标体系构建研究[J]. 情报科学, 2020, 38(2): 59-67.

LI Z M, ZHANG X X, TAO X, et al. Construction of evaluation index system of think tank information dissemination effect under the new media environment[J]. Information Science, 2020, 38(2): 59-67.

[22] 梁丽, 张学福, 周密. 基于政策反馈理论的智库评价模型构建研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(8): 201-207.

LIANG L, ZHANG X F, ZHOU M. Research on the construction of think tank evaluation model based on the policy feedback theory[J]. Journal of Intelligence, 2021, 40(8): 201-207.

[23] 卢小宾, 黎炜祎. 国外智库的类型与评价模式研究[J].情报理论与实践, 2018, 41(8): 17-21.

LU X B, LI W Y. Research on the types and evaluation patterns of foreign think tanks[J]. Information Studies: Theory & Application, 2018, 41(8): 17-21.

[24] JAMES G M. 2020 global go to think tank index report[EB/OL]. (2021-01-28) [2022-11-11]. https://repository.upenn.edu/think_tanks/18.

[25] 浙江大学信息资源分析与应用研究中心. 海外发展研究所宾大排行[EB/OL]. [2022-11-11]. https://ciraa.zju.edu.cn/thinktank/think-tank/788727fd-b370-438b-8863-7d87c07d4779/2019.

Center for Information Resources Analysis & Application (Zhejiang University). Overseas Development Research Institute in Penn University Ranking[EB/OL]. [2022-11-11]. https://ciraa.zju.edu.cn/thinktank/think-tank/788727fd-b370-438b-8863-7d87c07d4779/2019.

[26] 赵春丽, 王鲁娜. 西方学界开展意识形态领域话语权争夺的做法及应对[J]. 科学社会主义, 2019(4): 149-154.

ZHAO C L, WANG L N. The practice and response of the Western academic community in the struggle for speech power in the field of ideology[J]. Scientific Socialism, 2019(4): 149-154.

[27] 王文. 调动“百万大军”: 论中国智库对外传播的进展、困境与政策建议[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(1): 12-21.

WANG W. Mobilize “a million troops”: On the progress, difficulties and policy suggestions of external communication of Chinese think tanks[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(1): 12-21.

[28] 张骥, 方炯升. 中国外交安全智库国际话语权分析[J]. 国际展望, 2018, 10(5): 75-94, 160.

ZHANG J, FANG J S. A analysis of the international discursive power of Chinese diplomacy security think tanks[J]. Global Review, 2018, 10(5): 75-94, 160.

[29] 杨云涛. 中国智库国际传播实践发展现状及改进建议: 以智库英文网站建设为例[J]. 智库理论与实践, 2019, 4(3): 31-39.

YANG Y T. Development and improvements of Chinese think tanks’ international communication: A case study of English website construction[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2019, 4(3): 31-39.

[30] 干春晖. 中国智库国际化发展策略研究[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(7): 989-994.

GAN C H. Research on internationalization of China’s think tanks[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(7): 989-994.

[31] 刘迪, 詹丛丛, 徐黎. 中国智库对外发声能力: 评估与建议[J]. 智库理论与实践, 2022, 7(2): 63-73.

LIU D, ZHAN C C, XU L. External communication capacity of Chinese think tanks: Evaluation and prospect[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2022, 7(2): 63-73.

[32] 欧阳剑, 周裕浩, 张鹏. 中国智库的国际社交媒体影响力及其提升路径研究[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(6): 28-38.

OUYANG J, ZHOU Y H, ZHANG P. Research on international social media influence of China think tank and its promotion path[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(6): 28-38.

[33] 庄雪娇. 论中国智库的国际传播新媒体矩阵: 现状与未来[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(2): 24-32.

ZHUANG X J. International media matrix of Chinese think tanks: Present and future[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(2): 24-32.

[34] 刘毅. 新时代中国智库国际传播能力建设的思考[J]. 对外传播, 2019, 270(3): 27-28.

LIU Y. Reflections on the construction of international communication capacity of Chinese think tanks in the new era[J]. International Communications, 2019, 270(3): 27-28.

[35] 张旭. 中国智库评价体系的困境与建构反思[J]. 情报杂志, 2018, 37(9): 15-20, 57.

ZHANG X. Reflection on the predicament and construction of Chinese think tank evaluation system[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(9): 15-20, 57.

[36] 段龙江. 我国跨文化传播的困境与优化路径[J]. 人民论坛, 2021(14): 98-100.

DUAN L J. The dilemma and optimization path of cross cultural communication in China[J]. People’s Tribune, 2021(14): 98-100.

[37] 胡钰, 赵平广. 中国智库传播力的评价与提升: 以中信改革发展研究基金会为例[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(1): 78-83.

HU Y, ZHAO G P. Evaluation and promotion of communication capabilities of China’s think tanks: A case study of CITIC reform and development research foundation[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2020, 42(1): 78-83.

作者贡献说明:

唐青叶:论文框架设计,写作指导,润色修改;

张姝雯:语料收集,初稿写作。

Analysis of Engagement Resources in the Reports on China by British Think Tank Overseas Development Institute

Tang Qingye Zhang Shuwen

School of Foreign Languages, Shanghai University, Shanghai 200444

Abstract: [Purpose/Significance] Western think tanks are important institutions for observing and researching China, and their discursive strategies widely influence the shaping of the international community’s view of China and the communication of China’s image. This study aims to examine the discourse characteristics of western think tank reports on China to enhance the dissemination and influence of Chinese think tank discourse, as well as strengthen ideological discourse and leadership. [Method/Process] This paper adopts the engagement system from the Appraisal theory of Systemic Functional Linguistics as the theoretical framework. The corpus for analysis comprises China-related reports from the Overseas Development Institute, a British think tank, spanning the period from 2018 to 2022. The analytical tool AntConc 4.1.0 is employed to investigate the patterns and features of textual resources. [Result/Conclusion] The study finds that the utilization of engagement resources by the think tank showed a trend of long-term increase and a dialogic expansion, while also exhibiting more dialogic contractions. This is specifically reflected in three aspects: strategically utilizing engagement resources to intervene in readers' interpretations of China-related viewpoints; opening up some negotiation space, inviting readers to judge information; acknowledging positive information, excluding controversy, and reversing negative information. However, ideological bias was found in the presentation of China’s overseas economic activities. This study serves as a reference for enriching the overseas voice resources of Chinese think tanks, expanding their interpersonal functions, and constructing a discourse system for think tanks.

Keywords: think tank discourse engagement system China-related reports British think tank Overseas Development Institute

收稿日期:2023-05-18 修回日期:2023-06-26