战略治理决定战略管理

摘要:[目的/意义]战略学者通常把战略治理作为战略管理的有机组成部分进行论述。战略治理的内容主要聚焦于治理结构分析,结果造成不少组织战略管理很出色,战略绩效却很差。在长期的战略教学和研究过程中,经过系统深入观察、调研、思考和分析研究,本文提出了“战略治理决定战略管理”的论断,即任何组织缺乏有效的战略治理则必然导致长期战略管理的失效。本文的研究可为各类组织完善战略治理、有效实施战略管理、实现战略愿景等提供参考。[方法/过程]本文主要应用案例分析方法,通过对联合国与全球治理、黄炎培历史周期率与中国国家治理、华为的战略治理和战略管理、科研组织“课题组长领导下的所长负责制”背后的治理失效等典型案例进行深度剖析,验证了本文提出的战略论断。[结果/结论]本文提出三方面建议:一是各级各类组织必须通晓战略治理与战略管理的关系,并能够加强和不断完善战略治理;二是上级组织或第三方组织应提供战略治理评价和监督服务;三是战略相关领域应持续加强战略治理的研究,并为各类组织提供战略治理咨询服务。

关键词:战略治理 战略管理 战略规律 全球治理 国家治理

分类号:C933

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.04.02

1 引言

1962年,美国战略管理学者钱德勒(Chandler)[1]出版了《战略与结构:美国工商企业成长的若干篇章》,通过对杜邦公司、通用汽车公司、新泽西标准石油公司和西尔斯公司4个最具代表性企业的案例分析,其提出了“结构追随战略”的著名论断。这是战略管理领域最著名的定理之一,对战略管理研究和实践产生了深远的影响。笔者在近30年的战略管理教学、研究和咨询服务过程中,发现有一种战略管理规律比钱德勒定理更重要,即“战略治理决定战略管理”。也就是说,没有正确和完善的战略治理体系,任何组织都不可能实施正确的战略管理和造就伟大的战略绩效。

本文首先分析和界定了战略治理、战略管理、战略绩效等核心概念;其次,提出了战略治理决定战略管理的逻辑机理;再次,通过对联合国与全球治理、黄炎培历史周期率与中国国家治理、华为的战略治理和战略管理、科研组织“课题组长领导下的所长负责制”背后的治理失效等典型案例进行深度剖析,验证了本文所提出的战略论断;最后,就完善战略治理以保障战略管理从而取得卓越的战略绩效提出了策略建议。

2 战略治理与战略管理

战略管理类专著和教材大多探讨的是企业战略管理,其中战略治理(准确地说是公司治理)通常只是其中的一章,如美国战略管理学者希特(Hitt)[2]等编著的《战略管理:竞争与全球化(概念)》教材在第十章谈到了公司治理,核心内容是确保基于委托代理关系的所有者和经营者的利益一致化问题,并没有特别分析公司治理与战略管理的关系,根据章节安排,公司治理属于战略执行阶段的内容。国内外其他战略管理教材也大同小异,通常把公司治理视为战略实施的组成部分。战略管理比较集中的另一个领域是军事领域,这类战略管理著作主要单纯谈战略管理,甚少涉及战略治理,如国防大学副校长肖天亮[3]主编的《战略学(2020年修订)》,全书都聚焦于军事战略管理的内容。

1994年,美国战略管理学者柯林斯(Collins)和波勒斯(Porras)[4]的《基业长青:企业永续经营的准则》一经出版,随即风靡全球,得到战略管理学者、企业家和战略爱好者的高度肯定。两位作者请700位全球著名公司的首席执行官(Chief Executive Officer,CEO)从《财富》和《公司》杂志评选的世界500强企业中选择可以被称为“高瞻远瞩的公司”,这些公司最少须生存50年以上,结果选出18家公司作为研究对象,每家企业又选择了一个对照公司(同行业中原本发展很好的公司,由于不够高瞻远瞩,发展结果不尽如意)。结果发现,这18家公司成功的奥秘在于公司领导者都是务实的理想主义者,都有追求卓越的驱动力,都具有永不满足的胆大包天的目标,并且公司领导大都是内部成长起来的等。这本书关注和研究的是企业如何才能长寿或可持续发展,其中的内容多与战略治理有关,而很少谈及具体的战略管理。

美国战略管理学者埃尔斯沃斯(Ellsworth)[5]在《公司为谁而生存》一书中更是开宗明义地谈到,“企业须从股东利益至上回归顾客利益至上”“以顾客为中心的追求目的能让公司取得最佳业绩”“一个公司能否确立新的追求目的,将决定着它在未来全球市场中的竞争能力”。公司为谁而生存的实质就是公司的战略治理,公司目的是公司战略治理的具体体现,而战略管理就是要把公司目的转化为行动,埃尔斯沃斯明确论述了战略治理与战略管理的关系。

我国古代著名军事学家孙武[6]在《孙子兵法》中谈到,战争是国家的头等大事,预测战争走向需要从五个方面着手:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。其中,“道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危也”,“道”谈的就是国家治理,而“天、地、将、法”更多涉及战略管理。也就是说,早在2,500多年前,孙武已把战略治理置于战略管理之上。

治理在汉语中有两种涵义:一是统治(如治理国家);二是处理(如治理雾霾或数据)。战略治理一般是指统治。在公共管理学领域,治理理论主要创始人之一美国学者罗西瑙(Rosenau)[7]认为,治理是通行于规制空隙之间的那些制度安排;英国学者斯托克(Stoker)[8]认为“治理的本质在于,它所偏重的统治机制并不依靠政府的权威和制裁”;1992年,由28位国际知名专家发起成立的全球治理委员会[9]认为,治理“是使相互冲突或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程”;中国联合国协会理事蒋振西[10]认为,“全球治理是主权国家、国际组织、民间机构为解决全球性问题共同采取的治理行动,包括进行谈判协商、制定国际条约、建立法制法规、实施强制性措施等多种形式”。这些专家或组织所强调的共同点在于治理不同于行政管理,治理更多是通过参与方协商解决问题。

治理不同于管理。《解放军报》理论部主任刘新如[11]认为,管理是一元的、垂直的、随意的和单向度的,治理是多元的、扁平化的、法治化的和体系化的。北京大学教授丰子义[12]在《人民日报》撰文指出:管理的主体是政府,多采用自上而下的强制性方式,主要诉诸行政手段;治理的主体包括政府、社会组织乃至个人,更多采用水平型或网络型的合作方式,更多依靠法律手段。两篇文章所讨论的主题显然属于战略层面的治理,并指出了战略治理的若干特点。

综上所述,可以认为,战略治理是指一个组织的各利益方通过协商合作方式来解决重大问题的过程或体制机制安排;在战略治理框架内,无论强弱、无论贵贱、无论贫富、无论性别,利益方一律以平等方式参与问题的解决;战略治理探究和解决的是国家或组织的长治久安问题。战略管理则是在战略治理规制下制定、选择、实施、评价和持续优化解决方案的方法或过程;战略管理通常是自上而下的过程,下级通常需要无条件地执行战略;战略管理探究和解决的是国家或组织的价值或利润最大化问题。

3 战略治理决定战略管理的逻辑机理

治理有多种涵义,在现代社会有泛化趋势,泛化的治理与管理没有太多的区别,本文主要论述战略治理。早在原始社会时期就出现了战略治理,国家行政学院教授许耀桐[13]谈到,“古代社会以氏族议事会形式出现的处置集体事务的活动,可以说是治理的原始形态,体现了平等、公正、民主、大众参与的本原意义”。原始社会的氏族议事会更多属于治理而不是管理,人类进入奴隶社会后,管理才替代治理成为国家和社会的主导方式,但即便在最黑暗的中世纪,治理也没有消失,仍然以不同方式或不同程度地存在着。

回顾人类发展史,可以认为,无论世界还是国家,无论社会组织还是社会团体,其战略治理都应具备以下特征。

①全民性。战略治理必须所有成员参与,所有成员为此都有强烈的主人翁感和归属感。

②平等性。无论强弱、贵贱、贫富、性别,所有成员都一律平等地参与战略治理,享有公平的机会和权利。

③协商性。战略治理的主导方式是协商与合作,而不是强权和冲突,允许合理竞争。

④可持续性。战略治理更关注兼顾所有人的利益,所追求的是长治久安而不仅仅是短期繁荣。

⑤权威性。战略治理本身必须对战略管理具有约束性,战略管理必须符合战略治理的基本原则。

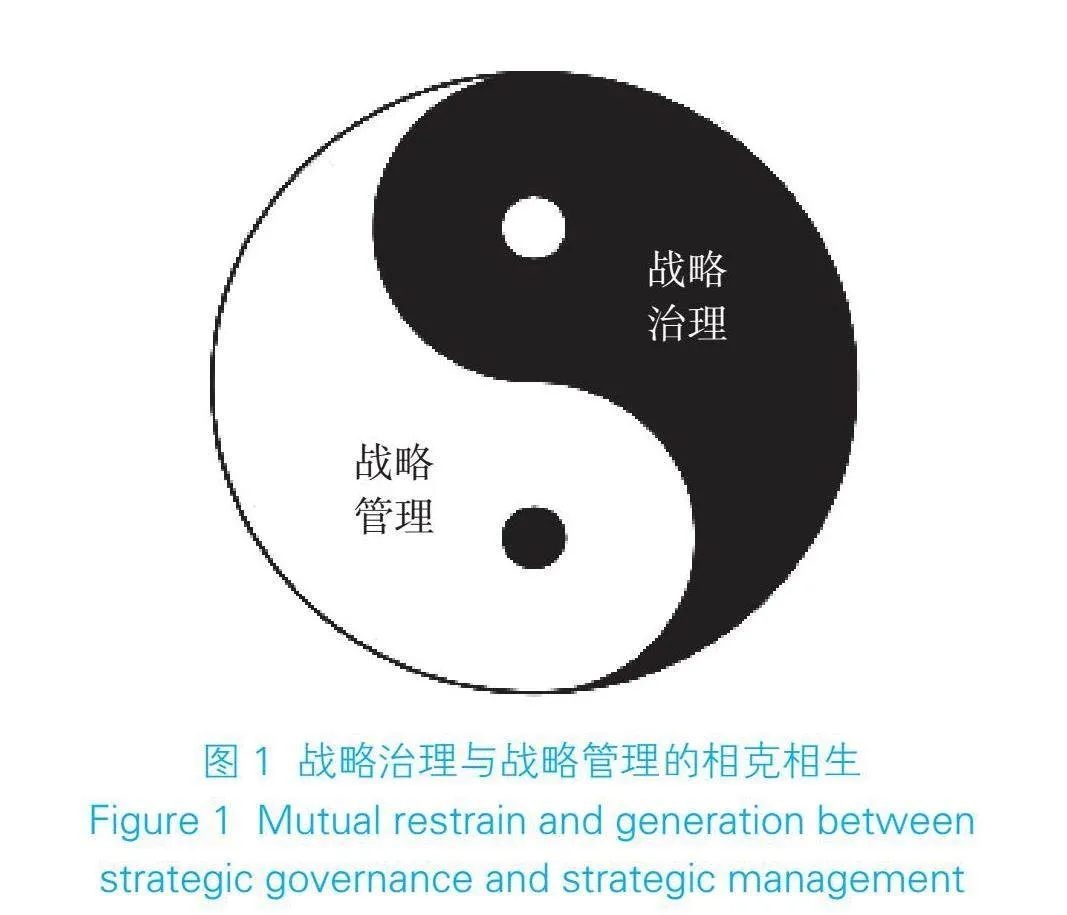

战略治理是战略管理的先决条件。战略治理与一个组织的目的有关,简言之,战略管理就是“目标+手段”,“目标”是目的的具体化,战略管理更多的是探讨战略的思维、方法、路径、程序等“战略手段”。进一步分析,战略治理与战略目标的关系如同太极图中的阴和阳(图1),相互促进又相互制约:仅仅有卓越的战略治理而战略管理能力较弱,则战略绩效必然差;反之,亦然。

一个组织的战略治理和战略管理哪个更具决定性,其战略绩效是重要的衡量标准。由于国内外学术界乱象丛生,关于战略绩效的理解及其指标体系的构建众说纷纭,不少观点可谓贻笑大方。本文认为,真正的战略绩效可以用对社会和世界的发展做出了重要的贡献、受人尊敬、长盛不衰等三个指标来衡量,这三个指标还可以细分为更多可具体测度的指标;如果短期指标很亮眼而长期指标不显著,则表明战略治理弱而战略管理强;不符合这些指标或指标值很低的组织,则表明战略治理和战略管理都很弱。战略治理、战略管理与战略绩效的逻辑机理如图2所示。

由图2可知,战略治理和战略管理都有强、弱、无三种状态,只有战略治理和战略管理都强的情况下,战略绩效才会持续显著;战略治理弱的情况下,无论战略管理强弱,战略绩效都不会理想或很差;极端情况下,如果战略治理缺失,战略绩效必然不稳定、不尽如意或者是负数。这些组合及其结果说明了战略治理对战略管理的决定作用。

4 联合国与全球治理

1945年10月24日,在中、法、苏、英、美和其他50多个国家签字批准了《联合国宪章》后,联合国正式成立,这是全球战略治理开天辟地的大事,由于此前从来没有能够深度影响全球所有国家的国际组织,1945年可以称为全球战略治理元年,世界从此进入了全球战略治理年代。

联合国符合战略治理的所有特点[14]。

①全民性。联合国现有193个成员国,除印度尼西亚于2023年负气退出外,几乎所有独立的国家都参与了联合国的工作。

②平等性。《联合国宪章》第二条第一款开宗明义地指出,“本组织系基于各会员国主权平等之原则”,除五大常任理事国拥有一票否决权外,其他国家在表决时,无论大小都是一国一票。

③协商性。联合国解决全球重大问题均采用会议表决方式,《联合国宪章》第十八条第二款指出,“大会对于重要问题之决议应以到会及投票之会员国三分之二多数决定之”。

④可持续性。联合国的主要作用是维护国际和平与安全、保护人权、提供人道主义援助、促进可持续发展、捍卫《国际法》,这些都是涉及全球可持续发展的大事。

⑤权威性。联合国是全球事务最具权威性的组织,尽管美国和曾经的苏联都曾挑战联合国的权威,但大多数成员国还是能够积极维护联合国的权威,确保联合国在全球化进程中发挥重要作用。

不可否认,联合国确实在二战后国际秩序建立、国际问题解决以及国际和平维护等方面发挥了不可替代的作用,但由于联合国固有的缺陷,自成立伊始,“联合国无用论”就一直没有停歇。“联合国过时论”近年来也时不时被提及[15],特别是苏联解体后,美国一家独大,肆无忌惮地奉行单边主义,藐视国际规则和协定的权威性,拖欠联合国会费,经常绕过联合国擅自行动,这些行径使联合国这一天生就羸弱的全球治理体系日渐处于风雨飘摇之中。回顾联合国成立以来的发展史,可以发现,但凡世界大国能够相互制衡且愿意遵守《联合国宪章》,联合国战略治理和战略管理的成效就比较显著;反之,就较差。譬如,当前俄乌冲突、巴以战争以及潜在的核战威胁,暴露了联合国的短板,联合国的战略绩效可谓降到了二战后的“冰点”。需要指出,联合国的地位是当前乃至可预见的未来任何国际组织都无法替代的,尽管具有天然的不足,但联合国在很多国际事务中仍发挥着重要作用,全球所有国家必须竭尽全力维护联合国的合法性和权威性,这样世界才会更加安全和更具可持续性。

中国是联合国的创始国之一,在联合国发展和运行过程中,一直发挥着极为重要的作用。中国始终自觉维护联合国的权威性和合法性,同时也在创造性地完善全球治理方面做了很多卓有成效的工作。其中,以习近平总书记倡议的“人类命运共同体”最具有影响力,已得到全球很多国家的响应和支持。2017年1月18日,习近平总书记在联合国日内瓦总部发表演讲,呼吁全球各国携起手来,“坚持对话协商,建设一个持久和平的世界;坚持共建共享,建设一个普遍安全的世界;坚持合作共赢,建设一个共同繁荣的世界;坚持交流互鉴,建设一个开放包容的世界;坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界”[16],充分展示了中国人民爱好和平的光荣传统和负责任大国的担当。“人类命运共同体”是中国提出的全球治理解决方案,是联合国全球治理的补充和发展,未来将为全球的和平与福祉做出不可估量的贡献。

5 黄炎培的历史周期率与我国的国家治理

1945年7月4日,民主人士黄炎培先生应邀走进延安毛泽东主席的窑洞,提出了著名的“窑洞之问”——如何跳出历史周期率?黄炎培先生说:“我生六十多年,耳闻的不说,所亲眼看到的,真所谓‘其兴也勃焉,其亡也忽焉’,一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,不少单位都没有能跳出这周期率的支配力……中共诸君从过去到现在,我略略了解的了。就是希望找出一条新路,来跳出这周期率的支配。”面对黄炎培先生振聋发聩的提问,毛主席略作思考,回答说:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。”[17]黄炎培之问道出了我国上下五千年历史无非就是在“治”与“乱”的反复循环中度过的,哪个朝代都跳不出,为什么呢?归根结底是战略治理缺失问题。

自夏朝建立,到清代灭亡,我国历朝历代都实行“家天下”的制度,国家是国王或皇帝的家产,所谓“率土之滨莫非王臣,普天之下莫非王土”,既然国家只是皇室的私产,就谈不上全民性了,更无论平等性。皇帝的治国之道有很大的不确定性,由于皇帝不会与他人分享国家权力,国家治理完全寄希望于皇帝的“德行”,凡是皇帝能够体恤百姓、让利于民,战略管理就是有效的,战略绩效也是显著的,那就是妥妥的盛世;但凡皇帝自私一些,只顾自己享乐,纵容腐败,大权旁落,战略管理必然是无效的,战略绩效惨淡,那就是民不聊生的乱世。我国从夏朝到清朝的历史,基本上没有国家治理体制,如果说曾出现过一些辉煌的时代,必然原因是当时的皇帝具有国家治理的思想或思维。国家治理的缺失可以解释黄炎培先生的历史周期率,同时也能够验证本文提出的“战略治理决定战略管理”的论断。

辛亥革命之后,我国很快成为国民党和共产党角逐天下的格局,共产党最后能够战胜国民党,建立新中国,关键在于建立了有效的战略治理体制并使之成为共产党成功的法宝。深入分析,新中国建国以来,我国所建立的国家治理体制完全符合战略治理的特征。

①全民性。毛主席于1949年撰写了《论人民民主专政》一文,确立了新中国的国体,人民民主专政的本质是人民当家作主,人人都是国家的主人。《中华人民共和国宪法》[18]第二条规定,“中华人民共和国的一切权力属于人民”,这是完全彻底的全民性。

②平等性。《中华人民共和国宪法》第四条和第三十三条分别规定,“中华人民共和国各民族一律平等”“中华人民共和国公民在法律面前一律平等”。再也没有剥削和压迫,人人享有宪法和法律赋予的权利,这是典型的平等性。

③协商性。《中华人民共和国宪法》第二条和第三条分别规定,“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”“由民主选举产生,对人民负责,受人民监督”。同时,新中国还建立了政治协商制度,广邀各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表,共同参政议政,协商解决国家大事,这是协商性的真实写照。

④可持续性。《中华人民共和国宪法》序言指出,我国将“逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴”。这是全国各族人民的伟大愿景,是追求长治久安和永续发展的誓言。

⑤权威性。我国的国家治理体制有法律保障,有中国共产党的坚强领导,具有绝对和不可挑战的权威性。新中国所确立的国家治理体制回答了中国共产党为什么“能”,诠释了新中国75年来为什么能够取得举世瞩目的伟大成就,同时也完全可以预测未来将能够从胜利走向更大的胜利。当然,新中国发展史上也有曲折,也出现了“文化大革命”之类的错误决策和深重灾难,而这个时期恰恰是我国的国家治理体制出现了问题,发生了个人崇拜和决策专制的问题,好在中国共产党有“自我革命”的优良传统,通过自我革命解决了国家治理体制出现的偏差,使我国发展重新回到了正确的轨道。

自党的十八大之后,习近平总书记高度重视国家治理体制建设,提出了很多有关国家治理的名言,“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”“江山就是人民,人民就是江山”“绿水青山就是金山银山”“我国现代化是人与自然和谐共生的现代化。我国现代化注重同步推进物质文明建设和生态文明建设,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强,”“中国共产党执政的唯一选择就是为人民群众做好事,为人民群众幸福生活拼搏、奉献、服务”“中国共产党把为民办事、为民造福作为最重要的政绩,把为老百姓办了多少好事实事作为检验政绩的重要标准”“共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼。我们推动经济社会发展,归根结底是要实现全体人民共同富裕”[19]。习近平总书记的这些论述始终把人民放在第一位,把满足人民的需要作为最高追求,把中华民族的伟大复兴作为长远目标,这正是国家治理的根本,是确保我国健康持续发展的关键。

6 华为的战略治理与战略管理

企业并非建立了股东会、董事会和监事会就等于拥有战略治理,几乎大多数企业都有董事会等治理结构,但很多企业的战略管理形同虚设,战略绩效差强人意。为此,企业是否具备战略治理,需要用本文提出的战略治理“五性”进行衡量。需要指出的是,企业的全民性内部要兼顾所有管理者和员工,外部则要惠及所有重要的利益相关者,如美国一些企业的董事会就会邀请供应商、客户或关联企业的高管做董事,这样做出来的决策就能够得到更多的支持,就能够形成协同效应和降低合作成本,从而确保企业的成功。

华为成立于1987年,从诞生之日起就选择了创新驱动发展的模式和道路,是改革开放以来我国最成功的企业之一。华为是民营企业,没有任何官方背景,注定只能在市场的残酷竞争中依靠智慧和勇气求生存、谋发展。华为创始人和领导者任正非曾谦虚地讲:“对于我个人而言,我并没有远大的理想,我思考的是这两三年要干什么,如何干,才能活下去。我非常重视近期的管理进步,而不是远期的战略目标。活下去,永远是企业的硬道理。”①正是因为没有退路和试错的机会,华为要追求长期的可持续发展,就必须探索和建立符合市场规律的战略治理体制,从而确保华为持续、有效的战略管理。

华为的战略治理完全符合本文提出的战略治理特征。

①全民性。华为创立初期就实施了“员工持股制度”,利益共同体的意识在华为根深蒂固。1995年,任正非谈到,“华为文化是以爱祖国、爱人民、爱公司为基调,是以国家文化为依托的企业文化”。1998年通过的《华为基本法》确立了华为发展的基本纲领,其中提到,“为了使华为成为世界一流的设备供应商,我们将永不进入信息服务业”“劳动、知识、企业家和资本创造了公司的全部价值”“早在2002年左右,华为内部就有要求,不能够再称呼竞争对手为‘敌人’,而要改称‘友商’”。这些论述表明华为在做决策时不仅考虑到了国家、员工和客户,而且兼顾了竞争对手,充分彰显了华为的全民性。

②平等性。2002年之前,任正非个人所持有的华为股份仅占华为总股权的1.1%,其他98.9%的股权是以员工持股会的名义,由华为80%以上的员工共同拥有。这种股权安排能够激发华为管理者和员工的主人翁精神和自豪感,这是真正平等的基础。

③协商性。华为发展初期确实存在过度依赖任正非个人的战略决策机制。2001年后,任正非着手改变这个局面,先后成立了投资决策委员会、战略和营销部门负责战略决策,任正非谈到,“要相信人必有一善,集百人之善,可以为贤人;人必有一见,集百人之见,可以决大计”。鉴于此,任正非注重向各类专家请教,请“人大六君子”制定《华为基本法》,请国际商业机器公司(International Business Machines Corporation,IBM)顾问团队提供“集成产品开发”和“业务流程变革”咨询,请合益集团(HayGroup,HAY)做人力资源管理咨询。这些行为都充分说明任正非做决策时能够充分吸收专家的智慧,通过协商的方式做出更正确的决策。

④可持续性。华为在还很弱小的时候就能够通过《华为基本法》确立定位,那就是成为世界级领先企业,任正非谈到,“一个企业能长治久安的关键,是它的核心价值观被接班人确认,接班人又具备自我批判的能力”“要为客户服务好,就要选拔优秀的员工,而且这些优秀的员工必须要奋斗。要使奋斗可持续发展,必须使奋斗者得到合理的回报,并保持长期的健康”“你是奋斗者,就给你股票,给你奖金。我们不能倒过来,为了奖金和股票而奋斗,如果这样价值观就倒退了”。华为没有那么多口号式的豪言壮语,但华为确实在认认真真思考和建立可持续发展的机制,这才能够真正保障华为的可持续发展。

⑤权威性。“在华为员工、管理层甚至是华为的客户和合作伙伴之中,都对任正非有着一种由衷的崇拜”,任正非就是华为战略治理权威性的保证。任正非不专断,尊重一切利益相关者,能够以协商的思维和方式进行决策,这是华为战略治理的典型特征。以任正非的智慧,其正在构建的战略治理体系必将具有非凡的影响力。

华为卓越的战略治理确保了华为战略管理的有效性、高效性和可持续性。华为在创办初期就确立了创新驱动、人才驱动和知识驱动的发展战略,这在我国是绝对超前的,是华为成功的根本,而之所以能够持续做出高瞻远瞩的战略,根源在于其战略治理。根据华为公司网站(www.huawei.com)的数据显示:目前华为约有19.5万员工,其中,研发人员约11.4万人;2023年,研发费用支出为人民币1,647亿元,占全年收入的23.4%,这大约相当于中国科学院当年的研发经费当量;2023年,实现销售收入7,042亿元人民币,其中信息与通信技术(information and communications technology,ICT)基础设施业务保持稳健,终端业务表现符合预期,云计算和数字能源业务实现了良好增长,智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段;业务遍及170多个国家和地区,服务全球30多亿人口。这些是非常震撼的数据,是符合世界级领先企业的战略绩效,是卓越战略治理决定的卓越战略管理的结果。

7 科研组织“课题组长领导下的所长负责制”背后的治理失效

在国家科研经费主导的我国科研组织中,有一个流行的说法,那就是“课题组长领导下的所长负责制”。客观地讲,这种情况在我国大多数事业制科研组织包括大学中都不同程度地存在着。所谓“课题组长领导下的所长负责制”,是指研究所的多数项目都是由课题组长负责队伍组建、项目申报、经费管理、研发管理、成果管理和成果转化对接。而研究所自有经费较少,这样会导致所长的权力有限,无法根据组织战略统筹科研人员进行有计划和规模性的研发,直接后果是科研组织的研究方向分散化、研究内容碎片化、研究成果无用化、研究组织无序化、研究人才功利化、研究战略虚拟化,可谓乱象丛生。

深入分析我国科研组织乱象背后的原因,主要有三个方面。

一是由国家科研经费资助模式决定的。我国的国家竞争性科研经费的资助对象主要是作为个体的科技人员,其组建课题组,以课题组的名义申请经费,课题申报成功后,可以在资助单位和管理单位的制度框架内,自主决定经费的使用,结果架空了我国各类事业制科研组织的负责人。

二是由国家科技绩效考核模式和激励方式决定的。尽管我国三令五申反“五唯”,事实上,多数科研项目绩效考核仍主要依据在人为确定的不同等级期刊上发表了多少论文或获得了多少专利授权,这样各类科研组织在招聘或使用科研人员时,主要考察其能否争取更多的科研项目、发表更多的论文或申请更多的专利,而较少考虑这些论文和专利的真实价值,结果造成我国论文和专利数量飙升而科技创新竞争力却没有相应的多少进步。

三是多数科研组织负责人缺乏战略领导力。在大背景不利于开展有组织科研的背景下,很多科研组织的负责人没有发挥领导者的引领、动员和组织作用,没有用战略来统领科研人员,对现状听之任之,把科研组织当作自由市场经营,结果科研组织的项目和论文不少,唯独缺少核心竞争力。

进一步分析,导致这些乱象的主因是我国科研组织的战略治理缺失。美国、英国、德国、日本、韩国、印度等国家的科研组织都采用理事会的治理体制,由主管机构、出资机构和利益相关方的代表组成理事会,负责研究方向等重大事项的决策,而研究所或实验室负责人的主要任务是负责战略实施。我国绝大多数事业制科研组织实行所长负责制,由于没有外部利益相关方的参与和监督,而项目经费的资助者或者管理者本身也是代理人,很容易导致科研组织决策内部化,自觉不自觉地选择对科研组织和科研人员最有利的战略,以所谓科学引文索引(science citation index,SCI)论文或者顶级期刊论文作为绩效考核和激励的主要依据,就是典型的“内卷”和自利行为,直接表现就是科研人员缺乏客户意识,不知道科研成果是为谁服务的,结果造成科研成果无法落地转化为现实的生产力。由于战略治理的缺失,我国科研组织基本上没有推行真正的战略管理,尽管每五年被要求做战略规划,但往往是“有规划无战略”,被课题组长“牵着鼻子走”。

新质生产力的发展要求我国的科研组织必须进行根本性变革,必须从战略治理建设入手,坚定实施科研组织的战略管理,逐步培育核心竞争力。为此,建议改革国家科研经费资助模式,对于成建制的科研组织,不再面向科研人员个人开放申请权限,而转向资助科研组织以促进有组织的科研;建议改革国家科研绩效考核和激励模式,坚决放弃以论文和专利作为绩效指标,而以促进新质生产力的发展为指针,以科技成果转化为主要绩效指标;建议建立包括主管部门、资助者、客户和合作伙伴在内的理事会作为科研组织的决策组织,科研组织的所有重大事项都须由理事会批准,所长必须具备战略管理能力和战略领导力,年终或定期或不定期向理事会汇报产出以及核心竞争力的变化,理事会有权建议聘请或更换所长。如果战略治理能够理顺,那么课题组长领导下的所长负责制就失去了生存的土壤,我国的科研组织就会走向可持续发展的快车道。

8 结论与建议

战略治理是所有重要的利益相关者能够平等地通过协商方式讨论和确定组织可持续发展的战略决策,且这种决策机制和决策结果具有权威性;战略管理是在不确定的环境中选择对组织最有利的战略,并坚定地执行以取得最大的绩效。本文通过观察、思考、理论分析、案例分析等方法,对战略治理和战略管理的关系进行了深入研究,做出如下贡献:①本文首次系统地总结和归纳了战略治理的全民性、平等性、协商性、可持续性和权威性等五方面特征;②本文发现并提出了“战略治理决定战略管理”的规律,并对其机理进行了分析和解释;③本文应用战略治理的五性原则解释了联合国对于全球安全和可持续发展的重要作用以及联合国作用变化的根源,重新诠释了“黄炎培历史周期率”并回答了中国共产党为什么能够战胜国民党并取得辉煌的胜利,解读了华为成功的真谛,剖析了我国科研组织虚假繁荣背后的症结;④本文认为,只有卓越的战略治理才能够造就高瞻远瞩的战略并形成伟大的战略绩效,这个规律对世界、国家、各类组织甚至个人都适用。

根据本文的研究结果,要真正地实现战略管理,就需要优先建设和完善战略治理体系,建议从以下方面着手。

①所有组织的领导者和管理者都需要学习和把握战略治理与战略管理的辩证关系,理解战略治理对战略管理的决定性作用,自觉地建设和完善组织的战略治理,为组织的战略管理提供指导、监督和保障。

②所有组织都需要接受战略治理方面的监督或评价,大型组织中的下级组织要接受上级组织对其战略治理的监督或评价,独立的组织则应该接受第三方组织提供的战略治理监督或评价服务。由于战略治理很容易随着强势领导的“一股独大”或弱势领导的大权旁落而失效,组织的内视化也容易导致其忽视外部利益相关者的权益,因此,监督或评价是必要的和有益的。

③战略相关领域的专家学者应持续加强战略治理的研究,提出战略治理的标准,发现和归纳战略治理的模式,总结和提炼战略治理的案例,为各类组织提供战略治理咨询服务,为人类及其各类组织的可持续发展贡献智慧。

战略治理和战略管理是相互促进、相互制约又相互矛盾的统一体,既不能把两者混为一谈,也不能把两者割裂开来,要在战略治理的框架下开展战略管理,要在战略管理的基础上完善战略治理,只有在两者的螺旋式上升过程中,才能促进组织的高质量和可持续发展。

参考文献:

[1] 艾尔弗雷德·D.钱德勒. 战略与结构: 美国工商企业成长的若干篇章[M]. 孟昕, 译. 昆明: 云南人民出版社, 2002: 1-9.

CHANDLER A D. Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise[M]. MENG X, translated. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2002: 1-9.

[2] 迈克尔·A.希特, R. 杜安·爱尔兰, 罗伯特·E.霍斯基森. 战略管理: 竞争与全球化(概念)[M]. 吕巍, 译. 北京: 机械工业出版社, 2010: 246-263.

HITT M A, IRELAND R D, HOSKISSON R E. The management of strategy (concepts)[M]. LYU W, translated. Beijing: China Machine Press, 2010: 246-263.

[3] 肖天亮. 战略学(2020年修订)[M]. 北京: 国防大学出版社, 2020: 1-9.

XIAO T L. The science of strategy (2020 revision)[M]. Beijing: National Defense University Press, 2020: 1-9.

[4] 吉姆·柯林斯, 杰里·波勒斯. 基业长青: 企业永续经营的准则: 第4版[M]. 真如, 译. 北京: 中信出版社, 2009: 2-210.

COLLINS J, PORRAS J. Built to last: Successful habits of visionary companies: The 4th edition[M]. ZHEN R, translated. Beijing: China CITIC Press, 2009: 2-210.

[5] 理查德·埃尔斯沃斯. 公司为谁而生存[M]. 李旭大, 译. 北京: 中国发展出版社, 2005:1-22.

ELLSWORTH R. Leading with purpose[M]. LI X D, translated. Beijing: China Development Press, 2005: 1-22.

[6] 孙武. 孙子兵法[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2015: 1-4.

SUN W. The art of war[M]. Beijing: Beijing United Publishing Company, 2015: 1-4.

[7] 詹姆斯·N.罗西瑙. 没有政府的治理: 世界政治中的秩序与变革[M]. 张胜军, 刘小林, 译. 南昌: 江西人民出版社, 2001: 32-57.

ROSENAU J N. Governance without government: Order and change in world politics[M]. ZHANG S J, LIU X L, translated. Nanchang: Jiangxi People’s Publishing House, 2001:32-57.

[8] 格里·斯托克. 作为理论的治理: 五个论点[J]. 国际社会科学杂志(中文版), 2019(3): 23-32.

STOKER G. Governance as a theory: Five arguments[J]. International Social Sciences Journal (Chinese Edition), 2019(3): 23-32.

[9] The Commission on Global Governance. Our global neighborhood: The report of the Commission on Global Governance[R]. Oxford: Oxford University Press, 1995: 3-4.

[10] 蒋振西. 全球化时代的全球治理[J]. 外交, 2017(124): 50-61.

JIANG Z X. Global governance in the era of globalization[J]. Foreign Affairs Journal, 2017(124): 50-61.

[11] 刘新如. 从“管理”到“治理”意味着什么[N]. 解放军报, 2013-11-26(006).

LIU X R. What does it mean to transition from “management” to “governance”[N]. PLA Daily, 2013-11-26(006).

[12] 丰子义. 国家治理现代化体现以人民为中心[N]. 人民日报, 2017-09-28(007).

FENG Z Y. Modernization of national governance reflects putting the people at the center[N]. People’s Daily, 2017-09-28(007).

[13] 许耀桐. 从五个角度理解“国家治理”[J]. 国家治理, 2014(9): 20-26.

XU Y T. Understanding “national governance” from five perspectives[J]. National Governance Weekly, 2014(9): 20-26.

[14] 李东燕. 联合国[M]. 2版. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 181-202.

LI D Y. The United Nations[M]. The 2th edition. Beijing: Social Science Academic Press, 2018: 181-202.

[15] 姚琨, 韩一元. 联合国面临的困难与挑战[J]. 现代国际关系, 2020(12): 44-50, 60.

YAO K, HAN Y Y. The difficulties and challenges faced by the United Nations[J]. Contemporary International Relations, 2020(12): 44-50, 60.

[16] 习近平. 共同构建人类命运共同体[J]. 求是, 2021(1): 4-13.

XI J P. Jointly building a community with a shared future for mankind[J]. Qiushi, 2021(1): 4-13.

[17] 姚眉平. 人民监督与自我革命: 如何跳出历史周期率问题的两个答案[J]. 红旗文稿, 2023(11): 17-20.

YAO M P. People’s supervision and self revolution: Two answers to the problem of breaking out of the historical cycle rate[J]. HongQi WenGao, 2023(11): 17-20.

[18] 新华社. 中华人民共和国宪法[EB/OL]. (2018-03-22)[2024-05-12]. https:/hCoM5dpPJia7IU7muU85ig==/www.gov.cn/xinwen/2018-03/22/content_5276319.htm.

Xinhua News Agency. Constitution of the People’s Republic of China[EB/OL]. (2018-03-22)[2024-05-12]. https://www.gov.cn/xinwen/2018-03/22/content_5276319.htm.

[19] 习近平. 习近平谈治国理政(第四卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2022: 55, 58, 63, 67, 116, 124, 168, 197.

XI J P. Xi Jinping: The governance of China (volume 4)[M]. Beijing: Foreign Languages Press, 2022: 55, 58, 63, 67, 116, 124, 168, 197.

Strategic Governance Determines Strategic Management

Huo Guoqing

School of Public Policy and Management of UCAS, Beijing 100086

Abstract: [Purpose/Significance] The strategy researchers usually regard strategic governance as organic components of strategic management. However, the focus of strategic governance often centers on the analysis of governance structures, leading to a paradox where many organizations exhibit excellent strategic management but poor strategic performance. Through long-term engagement in strategic teaching and research, the author has systematically observed, surveyed, reflected, and analyzed the relationship between strategic governance and strategic management. It means that invalid strategic governance will certainly result in long-term strategy failure in any organizations. The judgement of this paper is of great value to perfect strategic governance, to implement valid strategic management, and to achieve great foresight vision in any organizations. [Method/Process] This assertion is validated through in-depth case studies, including the United Nations and global governance, Huang’ historical cycle theory and Chinese national governance, HUAWEI’s strategic governance and strategic management, “director responsibility system under principal investigators leadership” and invalid governance of research organizations. And the judgement of this paper has been verified. [Result/Conclusion] Based on the aforementioned study, this paper offers three key recommendations. All levels and types of organizations must strengthen and continuously perfect strategic governance. The superior organizations or third-party entities should provide evaluation and supervision services for strategic governance. The strategic researchers should strengthen strategic governance study and provide relative services.

Keywords: strategic governance strategic management strategic rules global governance national governance

收稿日期:2023-12-27 修回日期:2024-01-17