不同种源西伯利亚杏无性系花粉的生物学特性

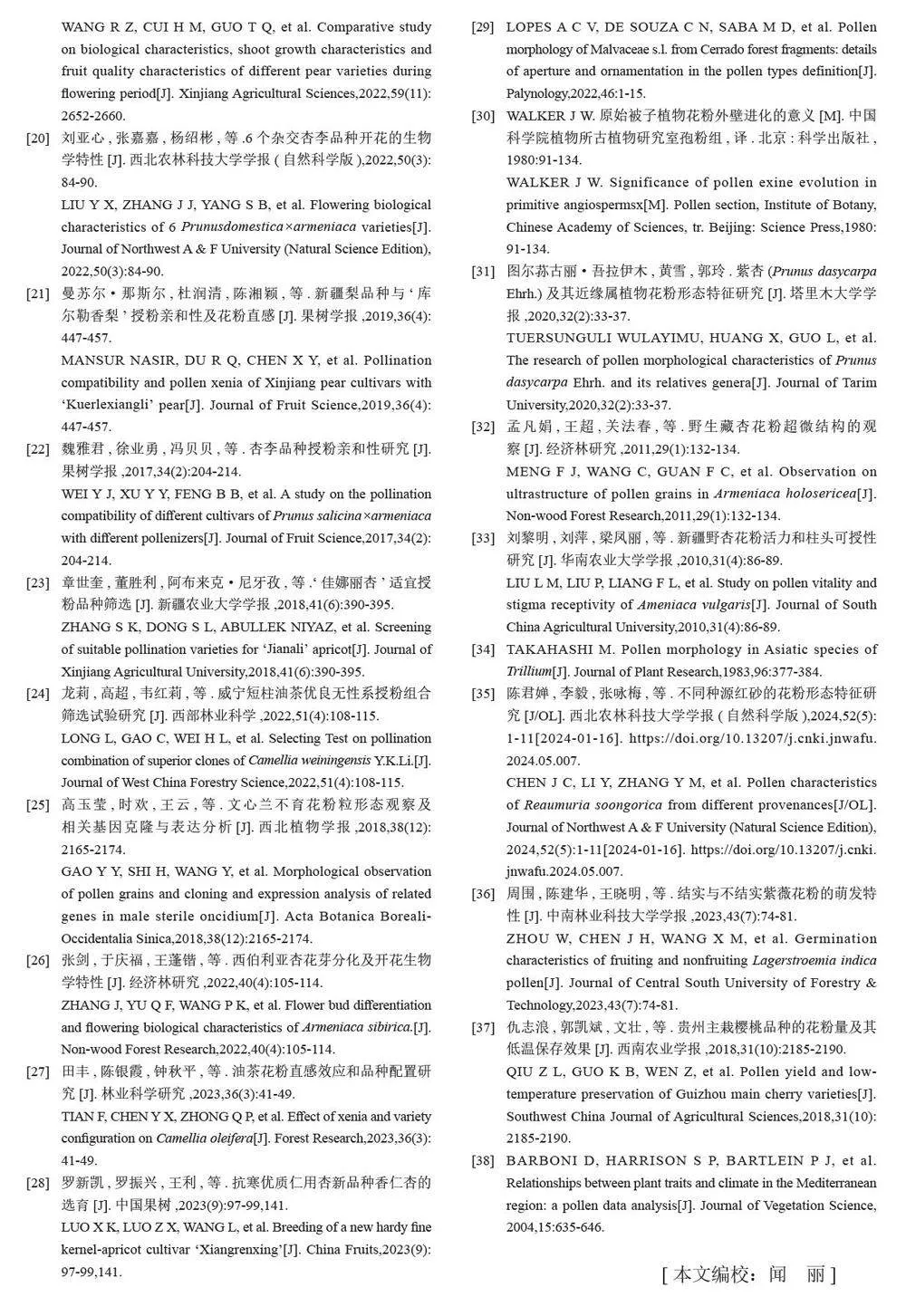

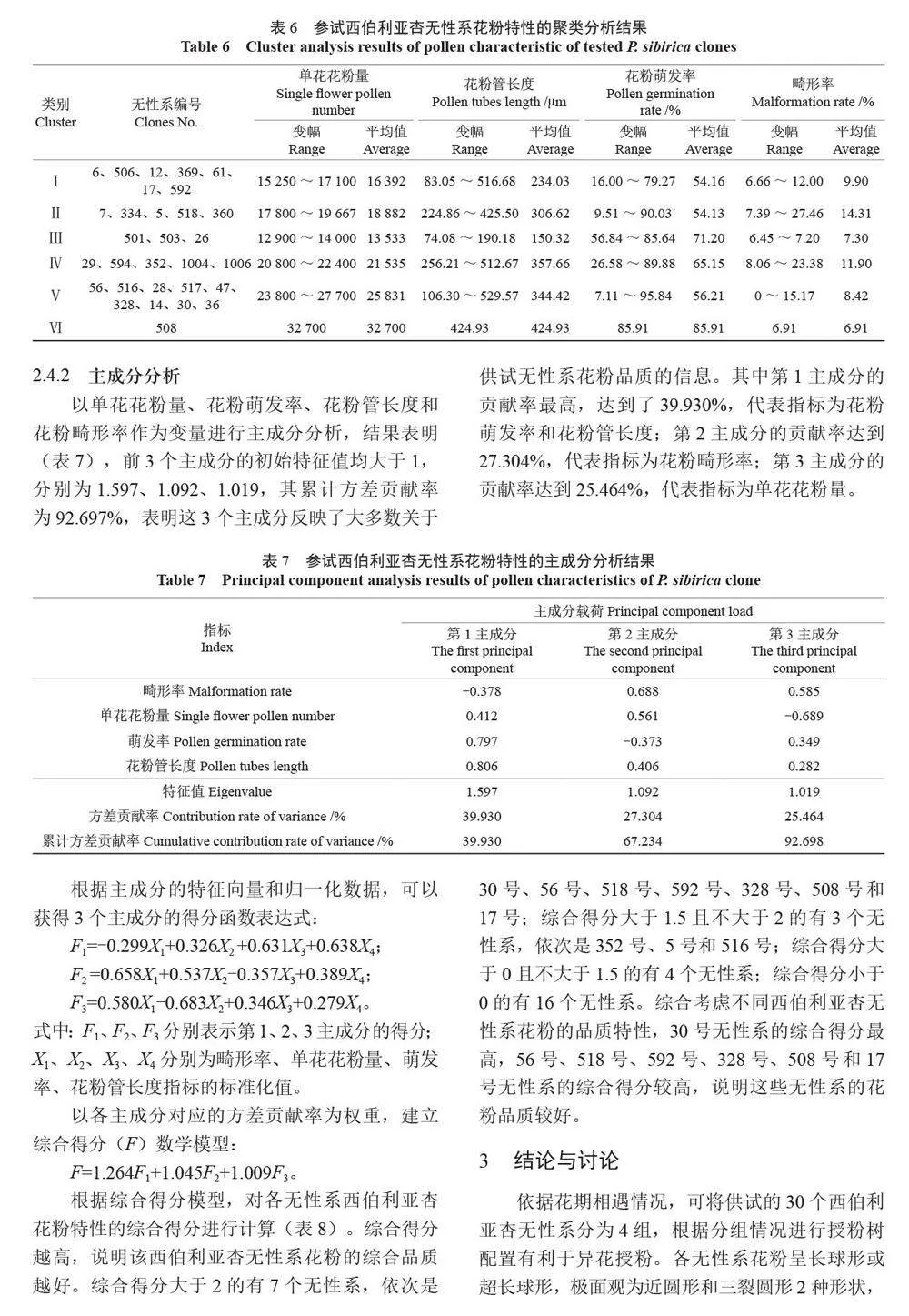

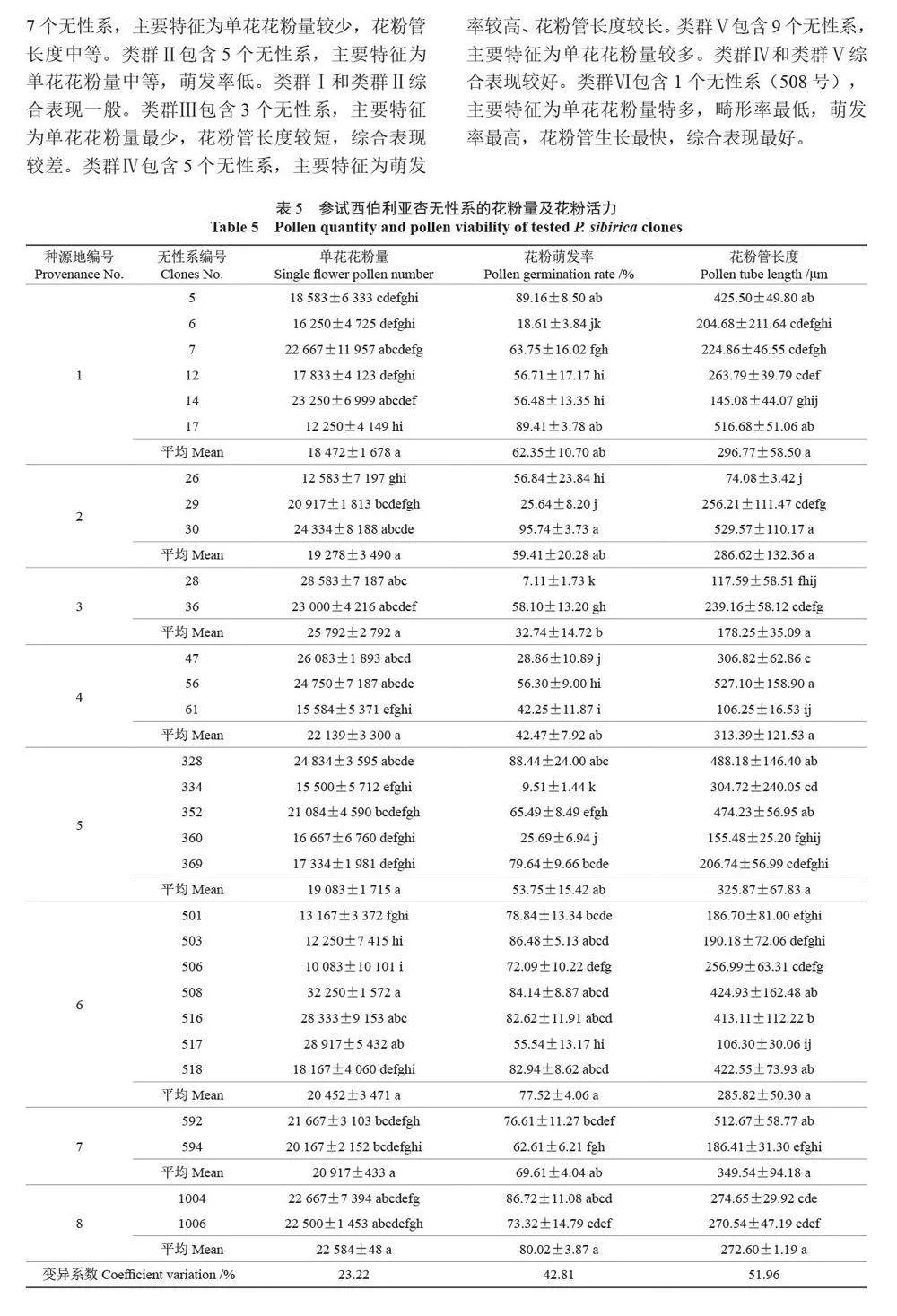

摘 要:【目的】为筛选西伯利亚杏Prunus sibirica 优良授粉品种提供参考。【方法】以8 个种源30 个西伯利亚杏无性系为研究对象,调查开花物候期,观察花粉量和花粉形态,检测花粉活力,对花粉生物学特性指标进行聚类分析和主成分分析。【结果】西伯利亚杏花期集中在4 月9—17 日,依据花期相遇情况,可将无性系分为4 组,第1 组包含5 号、7 号、1006 号无性系,第2 组包含592 号、29 号无性系,第3 组包含14 号、334 号、506 号、518 号、1004 号无性系,第4 组包含508 号、516 号、517 号、352 号等20 个无性系。西伯利亚杏花粉粒呈长球形或超长球形,具有3 条窄而浅的萌发沟,极面观可分为近圆形和三裂圆形2 种形状,平均花粉畸形率为6.08% ~ 27.14%,不同种源的花粉形态特征存在差异。各花粉形态特征指标的变异系数为1.58% ~ 15.65%,种源间变异系数为2.20% ~ 9.79%。西伯利亚杏各无性系的单花花粉为10 083 ~ 32 250 粒,其中无性系508 号与592 号等17 个无性系差异显著。花粉萌发率为7.11% ~ 95.84%,花粉管长度为74.08 ~ 529.97 μm,其中无性系30 号的花粉萌发率最高,花粉管长度最长,显著高于部分无性系;328 号、17 号无性系花粉较其他无性系的畸形率低,花粉较饱满。参试无性系可被聚类为6 个类群:类群Ⅵ的单花花粉量最多、萌发率最高、花粉管最长,综合表现最好;类群Ⅳ、Ⅴ的单花花粉量较多、萌发率较高、花粉管较长,综合表现较好;类群Ⅲ的单花花粉量偏少、萌发率偏低、花粉管生长速度慢,综合表现较差;类群Ⅰ、Ⅱ的单花花粉量、萌发率和花粉管长度均中等,综合表现一般。花粉萌发率及花粉管长度、单花花粉量、畸形率3 个主成分的累计贡献率达92.697%。【结论】30 个西伯利亚杏无性系花粉的部分特性存在显著差异,30 号、328 号、56 号、516 号、508 号、518 号6 个无性系表现优良,其中30 号无性系花粉特性的综合得分最高,适合用作授粉良种进行培育。

关键词:西伯利亚杏;开花物候期;花粉形态;花粉量;花粉萌发率

中图分类号:S662.2 文献标志码:A 文章编号:1003—8981(2024)02—0001—12

西伯利亚杏Prunus sibirica 是蔷薇科Rosaceae李属Prunus 植物,在我国北方地区广泛分布[1]。作为重要的生态经济型树种,西伯利亚杏抗旱、抗寒性强,耐瘠薄,具有优良的水土保持、防风固沙功能和重要的经济价值[2]。杏仁在医疗、食品和工业等多个领域有着广泛的应用,产品供不应求[3]。目前在西伯利亚杏生产中普遍存在产量不稳、大小年严重和开花多结实少的问题,多数西伯利亚杏的杏仁产量仅为30 ~ 40 kg/hm2,这严重限制了西伯利亚杏产业的健康发展[4-5]。这种现象通常是由花粉败育引起的,具体表现为花粉量少、花粉形态异常、花粉萌发率低、授粉不亲和等[6-7]。因此,筛选花粉育性优良的授粉品种已成为当务之急。

在被子植物中,花粉作为含有遗传信息的雄性配子体,携带大量遗传信息。花粉形态研究内容涵盖了花粉的形状、大小、孔径特征及外壁纹饰等,在蔷薇科植物系统发育研究中具有重要作用[8-14]。Li 等[10] 发现杏花粉粒呈放射状对称,长球形,中等大小。桃[13]、李[14] 花粉为等极、辐射对称。花粉育性与植物生产有关,包括花粉量及花粉活力,在开花植物的授粉受精和杂交育种中起着重要作用,优良的花粉育性是成功授粉的先决条件[15],杏[9,12,15-17]、扁桃[18]、梨[19] 等蔷薇科植物的花粉育性被广泛研究。花粉形态观测结果表明,不规则畸形花粉可能为败育花粉[20],花粉育性受到影响。有关新疆梨[21]、杏李[22]、新疆杏[23]、油茶[24] 等树种的授粉树配置研究结果表明,采用人工授粉进行杂交,有效提高了产量和果实品质。但目前有关西伯利亚杏优良授粉无性系筛选的研究鲜有报道。

自2014 年以来,本课题组持续开展了山杏种质资源调查、引种适应性及抗逆性等方面的研究[4],并对种质资源进行了收集、保存和选育,目前已收集国内10 个省(自治区)45 个县(市、区、旗)以及俄罗斯的西伯利亚杏种质资源共535份。本研究中调查观测了8 个种源共30 个西伯利亚杏无性系的开花物候期、花粉形态、花粉量和花粉活力等花粉生物学特性,旨在为生产中西伯利亚杏生殖生物学研究、优良授粉无性系筛选以及授粉树配置提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料选自沈阳农业大学喀左县山杏国家林木种质资源保存库的30 个西伯利亚杏无性系,树龄7 a,种源分别来自辽宁省北票市(3 个)、辽宁省朝阳县(3 个)、辽宁省喀左县(6 个)、内蒙古扎兰屯市(5 个)、内蒙古敖汉旗(2 个)、黑龙江省林口县(2 个)、吉林省吉林市(2 个)以及俄罗斯外贝加尔边疆区(7 个)。各试验材料相关资料信息见表1。