“四明本”《西岳华山庙碑》及其书法史价值

摘要:《西岳华山庙碑》作为东汉隶书的重要代表,在中国书法史上具有重要地位,是后世习书的范本。出于历史原因,原碑损毁之后,传世的几部拓本成为历代学者研习的珍贵资料。目前,现存此碑原拓共四个版本,即“四明本”“长垣本”“华阴本”“顺德本”。因传拓年代不同,文字毁损程度各有差异,不过各自的历史价值皆不容忽视。本文试以“四明本”《西岳华山庙碑》为主要研究对象,通过传世拓本的版本、流传等情况,分析其在书法史上的重要地位。

关键词:《西岳华山庙碑》 “四明本” 书法 书法史 拓本

一、《西岳华山庙碑》及其传世拓本

在中国书法史上,两汉时期特有的文化背景造就了隶书发展的辉煌和汉代独有的书法艺术精神。东汉时期,统治者崇尚儒学,私学授受经学更为兴盛。东汉中后期,外戚、宦官、士大夫等封建集团之间的斗争日益尖锐,各类社会群体纷纷树碑立石,碑刻门类十分齐全。汉代碑刻在石材选取上非常讲究,有专门性的选石、采石之人,经由他们挑选、采集的石材可以长久保存。东汉刘熙曾在《释名·释典艺》中写道:“碑,被也。此本葬时所设也,施鹿卢以绳被其上,引以下棺也。臣子追述君父之功美,以书其上。”[1]可见,立碑的目的是使碑主的事迹、功德传世,撰书者本人的身份并不重要。当时,碑铭一般由令使、书佐等地位不高的文吏所撰。东汉时期的官方正体文字是隶书,现存的东汉隶书碑刻数量众多,分布广泛,体现了当时刻碑风气的繁盛。按照当时碑铭的体例,大多不列撰书者之名,只有少数例外情况,如《西岳华山庙碑》便有书者之名,其亦是东汉隶书碑刻的重要代表,为汉灵帝延熹四年(161)弘农太守汝南袁逢所立。据宋人著录,袁逢转任京兆尹后,此项工程由继任弘农太守安平孙谬于延熹八年(165)最终完成。是碑高7尺7寸,广3尺6寸,文凡22行,每行37字,碑首有“西岳华山庙碑”六字篆额,碑末题有“京兆尹敕监都掾霸陵杜迁市石,遗书佐新丰郭香察书”。《西岳华山庙碑》立于华山,字体变化丰富,态势鲜活,受到后世习书者的推重。明嘉靖三十四年(1555),其原石在地震中被毁掉,传世拓本自此显得尤为珍贵。此碑的书写风格极为丰富,被清代朱彝尊评为“汉隶第一品”。从朱彝尊对汉隶的分类、风格评述等可以看出其对此碑之推重。清代书画家金农也终生学习此碑并由此焕发了极大的艺术创造力,有多件经典作品传世。在金农的传世作品中不乏见到对此碑的养分汲取。

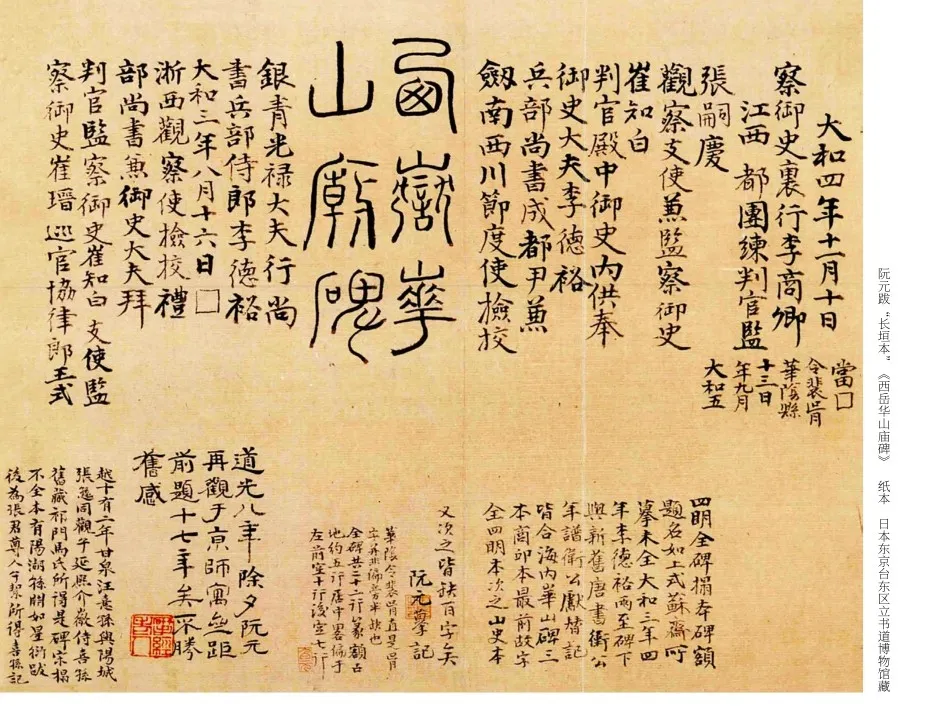

《西岳华山庙碑》传世有四种拓本,即“四明本”“长垣本”“华阴本”“顺德本”。“四明本”为明代初拓,现藏于故宫博物院。此本在明代曾藏于宁波南禺熙万卷楼,清代初期归鄞县(今鄞州区)全祖望,后又归范氏主持建造的天一阁。关于“四明本”的说法,源于古时宁波有“四明”之称。“四明本”中有翁方纲、阮元、蔡之定、翁树培、翁树昆、冯桂芳、成亲王、陈崇本、严可均、程荃、张岳崧、钱泳、顾元熙、吴式芬、陈毓琪、王鸿、张穆、何绍基、李文田、杨儒、周寿昌、何逢孙、张謇、端方、劳乃宣、程志和、叶德辉、杨守敬、吕碧城、徐世昌、志锐行、李汝谦、章士钊等人的题跋。从跋文可以看出,此碑在流传过程中受到诸多名家的高度评价和推崇。作为清代碑学的倡导者,阮元在“四明本”撰写过三次题跋,并在跋文中对此本的流传、风格、递藏等情况进行了考证。他在跋文中提到,“此《汉延熹西岳华山庙碑》未翦本即‘四明本’。明时藏宁波丰学士(熙)万卷楼。国朝归鄞县全谢山编修,谢山有跋载《鲒埼亭集》中,后归范氏天一阁。乾隆间,嘉定钱太学为范氏编金石目录成,范氏以此碑非司马旧物酬赠之。嘉庆十年,钱氏质于印氏,十三年戊辰归于余。此本全碑单纸未翦未裱,是以谢山有历二百余年不缺不烂之语,篆额左右唐李卫公题名为各本所无,李卫公两至碑下,与新、旧《唐书》及余所藏《镇江志》所引《卫公年谱》《卫公献替记》皆合,华山汉碑今海内止存三本,此其第二本也”[2]。而后,成亲王、何绍基、李文田、端方、杨守敬等众多名流显宦、金石学家亦有题跋,对流传始末有所记载。

二、“四明本”《西岳华山庙碑》损泐情况

明清时期,经鄞县丰熙、全祖望和宁波天一阁递藏。乾隆五十二年(1787),宁波天一阁主人将之送予嘉定钱大昕之子钱东壁。嘉庆十三年(1808),仪征阮元在杭州购得此本。咸丰九年(1859),此本转归完颜崇实。光绪三十三年(1907),此本归端方收藏。清末,端方之女与袁世凯之子袁克权成婚时将之充作妆奁,后曾质于济宁李汝谦,又经潘复、胡惠春递藏。1975年,此本归故宫博物院收藏。

此本碑额中“西”字左边损泐,“山”字笔画亦有损,“庙”字左撇末端损,“碑”字右上损。第1行“氏”字后缺22字。第2行“义”字后缺21字,“礼”字损泐。第3行“及”字后缺20字。第4行“四”字后缺16字,“四”字损半,“夏”字上部大半全损,“十”字大半全损。第5行“有二”的“有”字损不成字,“殷”字笔画不可辨认,“殷”字后8字中有4字损泐。第6行“高”字上部大半全损,“祖”字左半全损,“改”字左半末笔上损,“祀”字左下半损,右边末笔中间损。第7行“大”字第二笔中间损,“司其”二字中央损,“山”字下半损,“侯”字笔画全损,“侯”字后缺一字,“以”字右上半损。第8行“礼”字全损,“思”字上半损,“巡”字右半损,“备”字右半损,“故”字右上半损,“门”字稍损。第10行“之世”二字稍损,“莭”字大半损,“祀”字全损,“焉”字左边及右上损,“至”字全损,“犹”字、“存”字笔画损。第11行“之”字第二笔损并连及末笔左端,“礼从”二字右半损,“其省”的“其”字左边损泐处较“华阴本”加宽三倍。“往”字下半损,“祠”字全损,“其有”的“其”字上半损。第12行“亨”字笔画损,“祭”字中间损甚,左旁只存半笔,“纪时事”三字全损,“字摩灭”三字左旁稍损。第13行“子”字右上角损,“掌”字右边稍损,“华岳”二字中间损甚,“其若”二字稍损,“民”字上右端损,“事”字勾笔末端损,“神”字右半稍损。第14行“所载”的“所”字小损,“载”字被墨遮掩。第15行两个“岩”字稍损,“资”字小损。第17行“望侯”二字有石泐,“望”字稍损,“共”字被墨遮掩,“坛”字稍损,“场”字损。“明德惟馨”的“明”字左上半损,“德”字右半损,“惟”字中间损,“馨”字笔画损。第18行“札揪敛”三字笔画稍损,“民”字右大半和“说”字全损,“疆”字被墨遮掩。第20行“周”字笔画稍损。第21行“陵”字已不成字,“字少游”三字小损,“唐”字左边有石泐,“苌”字左方损。第22行“京”字全损,“勑”字损甚,“掾”字左半损又被墨遮掩,“陵”字残损较多,“书佐”的“书”字左上全损,“佐”字损并有墨掩,“丰”字损,“刻”字稍损,“邯郸公”后各字损泐严重并被墨遮掩。

三、“四明本”《西岳华山庙碑》在书法史上的重要地位

《西岳华山庙碑》历来皆受到文人的推崇。围绕此碑展开的金石考据活动众多,并由此出现了大量诗文序跋,因而成为对后世影响深远的汉碑代表。唐代即有文人为《西岳华山庙碑》题记,并将其刻于碑石之上。而后,欧阳修于北宋治平元年(1064)为《西岳华山庙碑》撰写跋文,讨论了此碑的碑文及其价值:“此所谓集灵宫者,他书皆不见,惟见此碑。则余之《集录》不为无益矣。”[3]至明代中后期,原碑损毁,世所罕睹,文人对《西岳华山庙碑》的关注点开始转向艺术风格方面,此碑的书法史地位逐渐树立起来。

(一)倡明汉隶,溯其源流

明末清初学者郭宗昌从东肇商手中获藏一种旧拓本,为此题写道:“其结体运意乃是汉隶之壮伟者,割篆未会时或肉胜,一古一今,遂为隋唐作俑,如山、子诸字是也。”[4]此跋品评了《西岳华山庙碑》的艺术风格,认为其属于汉隶中的雄伟一路。同时,从文字演变的源流看待此碑,郭氏指明了此碑上通篆书、下启楷书的独特地位,这与前代单纯讨论碑文的题跋已有很大不同。

对此,王弘撰评价道:“汉隶之失也久矣。衡山尚不辨,自余可知。盖辨之自胤伯先生始。先生藏古帖甚富,《华岳碑》海内数本,此本风骨秀伟,锋芒如新,尤为罕觏,先生宝之有以也。先生于书法,四体各臻妙,其倡明汉隶当与昌黎文起八代之衰同功。或云先生岂能作哉能述耳,呜呼,秦汉而后讵惟作者难,正善述者不易也。”[5]王氏开门见山地指出“汉隶之失也久矣”,即谓隶书一艺自唐宋以来便受到文人忽视,无论是书家还是书迹,都不复有两汉时期的高度。郭宗昌深知汉隶艺术之美,重视《西岳华山庙碑》的书史价值,意欲发扬此碑以达到倡明汉隶之目的,此举足可与韩愈“文起八代之衰”相比肩,功莫大焉。

由此可见,《西岳华山庙碑》在明末以来文人复兴汉隶的过程中扮演着至关重要的角色。及至清代,金石考据之风的兴盛令此碑声名更显,尤其以朱彝尊在《跋汉华山碑》中所谓“惟《延熹华岳碑》正变乘合,靡所不有,兼三者之长,当为汉隶第一品”[6]为至论。此论一出,《西岳华山庙碑》广为“后儒群起而称之,遂有千金之目”[7]。

6e174ecee964ab29534dcd66fa97cf16a26b83a9390b56f7c085ac1ec9671c05

6e174ecee964ab29534dcd66fa97cf16a26b83a9390b56f7c085ac1ec9671c05(二)覆刻于石,补全前失

《西岳华山庙碑》经清代王弘撰、朱彝尊、王澍、翁方纲等金石学家的推动,已成为研究汉隶的一个典型。乾隆四十三年(1778),作为京师金石圈“盟主”的翁方纲深知此碑获观不易,将自己钩摹的“华阴本”交由毕沅刻石立碑于西岳庙中。不过,翁方纲对此仍有遗憾,曾记述道:“延熹华岳碑世所流传烜赫之三本,予皆摹藏之,‘四明本’仅得双钩本耳,安得以此三本合校而勒之石耶,丙辰七月,方纲记。”[8]翁氏此处提到的“三本”即“华阴本”“长垣本”与“四明本”,其中前两者为翦本,只有“四明本”是据原碑整拓而下的未翦本,神形更为完备。因此,翁氏才有“仅得双钩本耳”而未能“三本合校”之遗憾,而这在阮元获藏“四明本”《西岳华山庙碑》后得以补全。

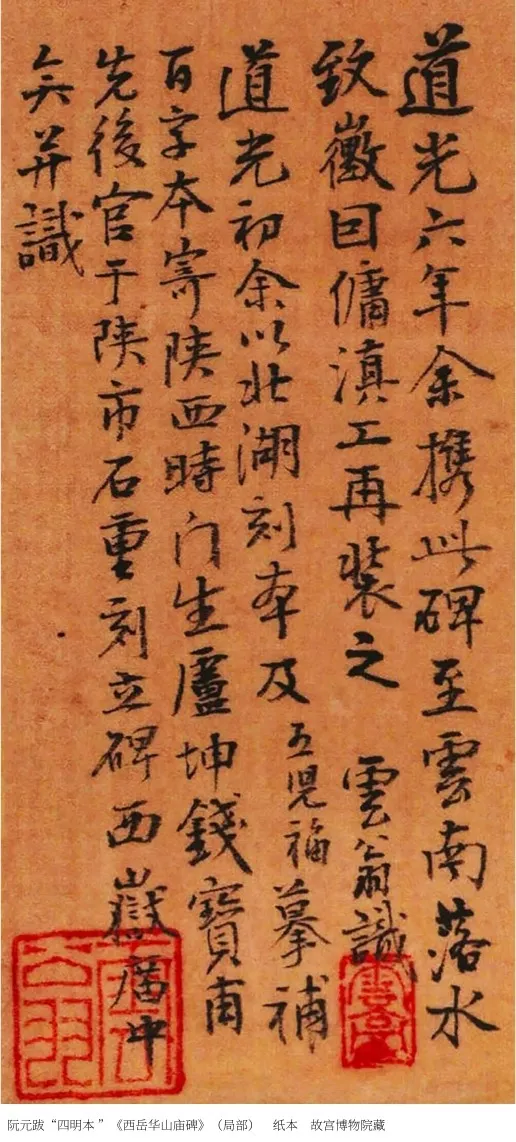

嘉庆十三年(1808)十月,阮元甫入京,与屠倬等人会集于翁方纲处。翁氏出示手摹《华山庙碑》 三种。阮元将其新刻“四明本”与之相较,屠倬则“集苏米斋覃溪先生出示手摹《华山庙碑》,凡三本。云台先生。复出新刻‘四明本’相较,诗以纪”[9]。次年冬,朱筠之子朱锡庚携“阴本”重回京师。是时,“长垣本”藏于成亲王宅中。阮元抓住此次机会,先邀朱锡庚集会,又借得“长垣本”,最终合三本而校之,补全了翁方纲的遗憾。他记述道:“三本皆以庚午年相聚于京师,洵金石佳话也。”[10]同时,阮元还集三本之题跋加以考证,著有《汉延熹西岳华山碑考》,并嘱咐督学广东的程国仁刊印于粤中,以冀广泛传播。

此后,观摩“四明本”的热潮仍在继续。嘉庆十五年(1810),阮元招众学友于扬州会馆同观。“三月二十一日,仁和马履泰、常熟言朝标、歙朱文翰、泰州朱鹤年、程乡宋湘、遂宁张问陶、侯官陈寿祺、钱唐屠倬、海宁陈均、乌程张鉴、德清蔡之定,同观于京师扬州馆之团云书屋。”[11]此次以“四明本”为主题的集会,参与者或为显宦,或为学者,影响之深远、传播之广泛是难以估量的。

92c9b90df53b9e59905b5749cb8b1cdffbcc271604e6de84fab67bff51dbf1ac阮元深知此碑珍贵难得,欲重刻以资后世。为补全翁氏皆据翦本刻石立碑之遗憾,通过冯桂芳借得成亲王藏“长垣本”,补摹“四明本”之缺字。经过补摹后的“四明本”堪称神形完备,足以还原原碑之全貌。道光初,补摹后的“四明本”覆刻于石,立碑于西岳庙中。此碑超越毕沅所刻,更为接近《西岳华山庙碑》原碑。

随着阮元获藏“四明本”,京师金石圈对此本的观摩热潮愈演愈烈。可以说,这种现象的出现是基于“四明本”在特定历史时期下的独特书史地位,即“四明本”一方面令金石学家对《西岳华山庙碑》的认识更加深入,有力解决了过去围绕此碑产生的版本、递藏舛误等问题,另一方面也在于“四明本”因整拓未翦之形制,在补摹后更利于还原原碑全貌,较他本更具优越性。同时,我们还要注意到,“四明本”的书史地位是建立在晚明以后由汉隶至碑学整体复兴这个大环境之下,如若没有晚明金石学家倡明汉隶,抑或是清人鼓吹碑学,《西岳华山庙碑》的显赫名声恐怕难以构建,更遑论其中某一种拓本书史地位的确立了。

注释

[1]刘熙.释名疏证补·释典艺·第二十[M].北京:中华书局,2008:328.

[2]阮元.汉延熹西岳华山庙碑整拓本轴子二跋[M]//研经室集三集·卷三.北京:中华书局,1993:644.

[3]欧阳修.集古录跋尾[M].北京:人民美术出版社,2010:49.

[4]参见郭宗昌《跋西岳华山庙碑》。

[5]参见王弘撰《砥斋集》卷二《书郭胤伯藏华岳碑后》,清康熙十四年(1675)刻本。

[6]朱彝尊.跋汉华山碑[M]//曝书亭金石文字跋尾·卷二.上海古籍出版社,2020:83.

[7]杨守敬.激素飞清阁评碑记[M]//石刻史料新编·第4辑·第1册.台湾:新文丰出版公司,2006:195.

[8]参见翁方纲撰、何溱辑《苏斋题跋》,清《涉闻梓旧》本。

[9]参见屠倬《是程堂集》卷十,清嘉庆十九年(1814)真州馆舍刻本。

[10]阮元.揅经室三集·卷三[M]//清代诗文集汇编·第47册.上海古籍出版社,2010:383.[11]参见蔡之定《跋西岳华山庙碑》。