寻味欧洲与“东方既白”

摘要:写生作为“李家山水”形成的关键因素,一方面映衬了时代的需求,即20世纪50年代掀起的写生潮,另一方面也生动、完整地呈现出了李可染从传统中国画到现代中国画创作的艺术转向。本文依托李可染的三个写生阶段,依托其在德国期间的创作,展现其对中国传统绘画的深入思考。

关键词:李可染 山水画 写生 中国画改良

一、德国写生的前后

李可染的写生大致可分为三个阶段。第一个阶段是在中央美术学院担任副教授时期。彼时,国内艺术院校在西方教育体制的影响下,对传统中国画不再全盘接受,画家们产生了亟须改良中国画,创造能反映中国当下社会的全新艺术图式的需求。李可染作为中央美术学院中国画革新小组的一员,与时任中央美术学院中国画系党总支书记的张仃和讲师罗铭于1954年开展了首次为期3个月的写生活动。这不仅是李可染写生的初探阶段,也是李可染山水画转型期的开始。

第二个阶段始于1956年。李可染对上一个阶段的写生并不满意,认为自己对事物的表现还不够深入,笔墨上也有很多问题有待解决,故而再度开启历时8个月的写生探索阶段。这一时期,李可染为自己未来的创作之路开辟了新的表现方法,完成了从“对景写生”到“对景创作”的重要转变,创作了近200幅作品,足迹遍布祖国的大江南北。返回后,他在中央美术学院大礼堂举行了为期3天的“李可染水墨山水写生作品观摩展”,一举撼动了彼时美术界人士对中国画的固有印象。

第三个阶段是李可染在1957年与关良一起开启的访德写生之旅。这次写生之旅共历时4个月,既是李可染描绘异域地貌的新尝试,又是他对未来提出的“东方既白”这一创作信念的再次深化。此次异国之旅使其写生作品有了更为成熟的面貌。

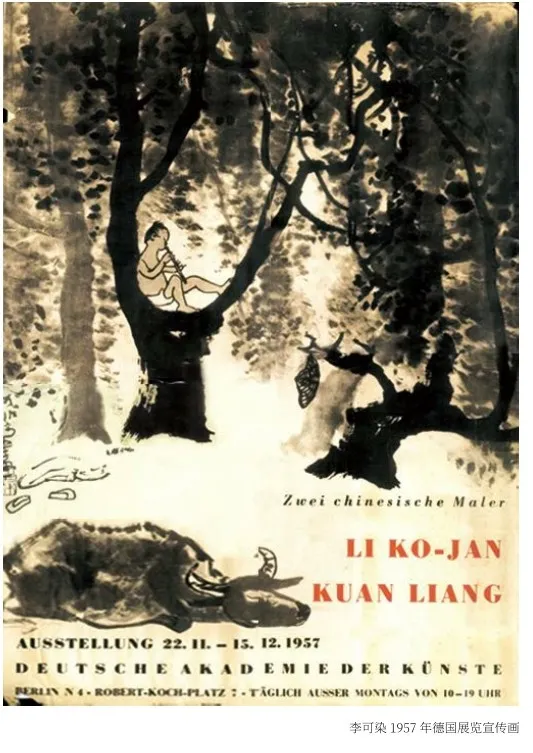

李可染与关良之所以能够前往德国(按:此处特指“东德”),一定程度上是取决于当时的历史语境。1957年的中德双边关系稳定、和谐,两国频频举办炙热的文化交流活动。时任德国副总理兼外交部部长的博尔茨访华,过程中还穿插会见了中国画的代表人物齐白石,李可染正是陪同人员之一。在此之后,中国画被带到了德国。在相当长的一段时间内,德国的饭馆、旅店,甚至是普通市民的家里都挂上了中国画。许多德国人对中国画的喜爱程度达到了前所未有的水平,越来越多的德国画商愿意为中国画作品买单。此时的李可染与关良在中央美术学院的安排下踏上了访德之旅。二人一起从北京出发,历经十余天到达柏林,接待人正是此前访华的博尔茨。他们一同观看了法国艺术家莫索林奈的版画作品,参观了德国名城德雷斯顿,观摩了一些艺术博物馆和美术馆收藏的伦勃朗等名家的珍作。除此之外,李可染还在那里创作了40多张写生作品,之后在德累斯顿精印出版。柏林艺术大学还为李可染与关良举办了联合画展。

二、德国写生作品的分析

李可染在访德之旅中看到了大量的伦勃朗作品,这对其探究山水画光影有着重要影响。他发现,伦勃朗后期油画作品的背景不再是平涂,而是用油彩一点点堆画而成,这跟自己在黄宾虹那里学到的“积墨法”有着异曲同工之妙。画面中的黑色团块厚重而有透气感,似乎看得到流光在攒动,这一点也在李可染的作品中得到了充分的展现。

除此之外,身处陌生的地域空间,无论是树的造型,还是房屋的结构,无不充斥着新鲜感。他探访了歌德的住所,创作了《歌德写作小屋》。画面中的布景整体而和谐,高耸的树木间唯有歌德小屋凸显出了安逸感与孤独感,画面气息既静谧又古朴。前景处的树木采用了逆光的塑造手法,树与树之间塑造出亮黄色的光感以作区隔,树干与树枝交错掩映,形成了鲜明的对比,为画面增添了生动的表现力。小屋的色彩被淡化在了重重树影之中,好似诉说着岁月的留痕。他在画面的上、下两边以留白的形式塑造出中间的方形小屋,完美地将观者的视线凝聚在了画面中心。小屋下方则以写意笔法操控着浓淡干湿、皴擦点染,形象地呈现出了不同植被组成的浓密丛林。郎绍君曾这样评价这幅作品:“画中楼房曾是伟大作家歌德写作的地方,已辟为公园一角,前景是挺立的长松,远景是深暗的麦森公园林木。淡绿色的小楼置于中景,即在视觉最舒服的地方。对楼顶、墙壁、窗子和石质肌理,画家都精心刻画,还特别描绘出木栅栏门和通向院内的小路,给作品增添了如何步入的亲切气氛。整个小楼的结构、材质感及柔和光线投射下的淡色调外形,都处理得恰到好处。”

李可染在画《麦森教堂》时,身边围了很多德国人。他们站在他的身后,一边看着教堂,一边看画,感慨道:“我们每天都经过这个教堂,已经习以为常,现在重新发现了它的美。”这足以说明李可染用中国传统水墨切实地表现出了异域的自然与人文环境。当一些中国山水画画家面对国内的现代建筑还一筹莫展之时,李可染在20世纪50年代已经可以用笔墨书写欧洲建筑了。

《麦森教堂》即是李可染赴德写生的代表作之一。他用皮纸从塔尖画起,尖耸复杂的哥特式建筑在他的笔下被有秩序地勾勒了出来——教堂的直线状、弧线状结构在其笔下表达得异常准确、肯定。画面中,上半部分背景处的留白反衬出了建筑本身的黑和实,下半部分的建筑被处理得灰且虚,左边的前景选取树影的墨色与后面的主体建筑前后呼应,烘托出中间宽敞的广场,排序好的人群形成斜角线,加强了广场空间的延展性。如果仔细观察,还可以在构图之外看出李可染扎实的造型功底。画面中的人物虽然占比极小,但动态与形象迥异、鲜明,能使人猜得出他们的年龄、身份、职业等。不得不说,李可染不仅对写生地的标志性建筑有明确的表现力,对人文特征的观察也细致入微。画面中氤氲的水汽与擦染的树木无不展现出中国水墨的写意性。在郎绍君看来,用中国水墨来表达西方建筑,可谓无出其右者。

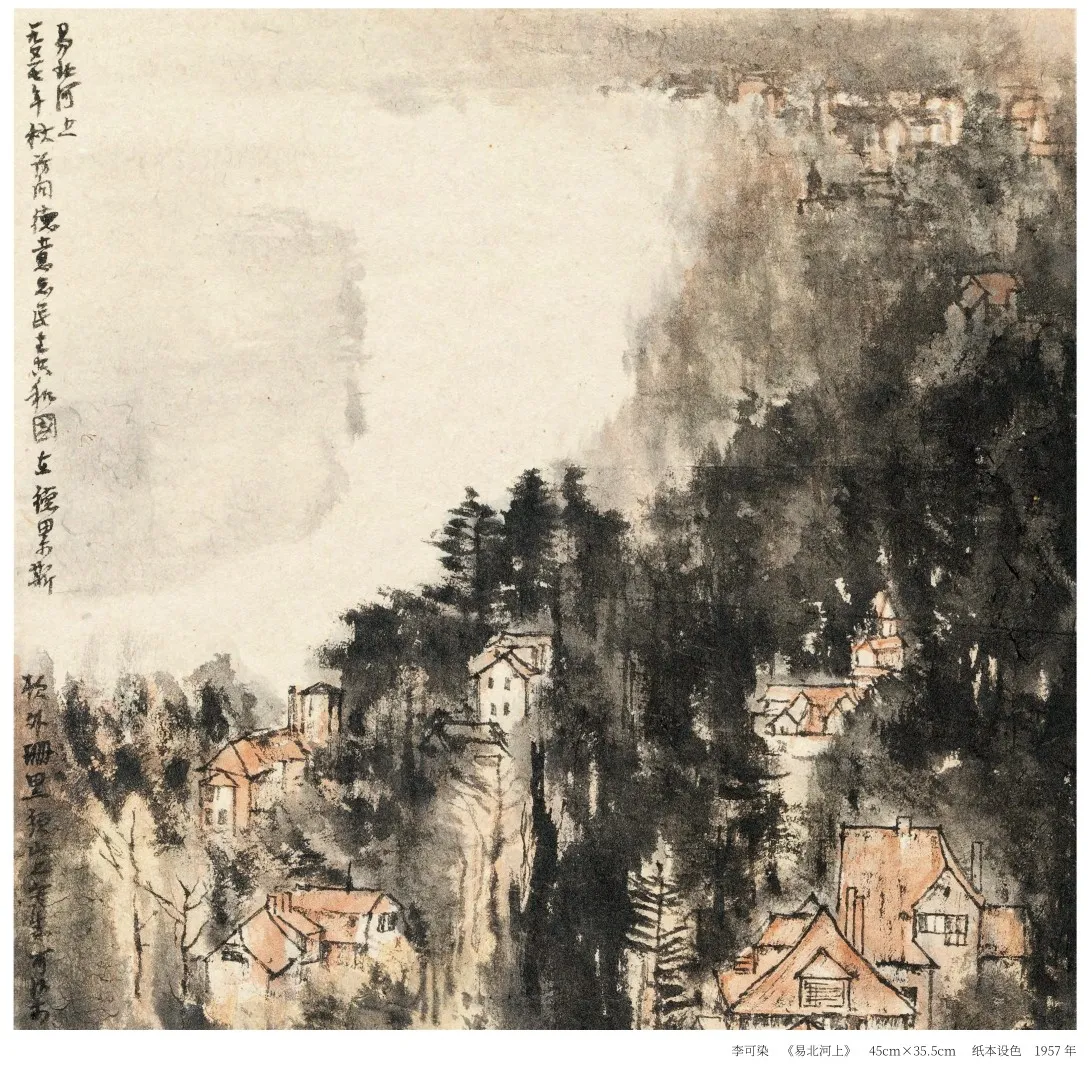

《易北河上》是李可染在德国累斯顿完成的写生佳作。此幅作品的构图方式运用了中国传统的鸟瞰式构图法则,描绘了易北河蜿蜒穿过原野的曲折面貌,红色的欧式建筑屋顶在墨色氤氲的树丛对比下尽显独特的异域风采。这种以中式手法表现西方风景的作品突破了文化和语言的障碍,将中国水墨的表现力与异域景观自然、完美地统一在了一个画面之中。

三、文化自信的塑造

“东方既白”是李可染晚年的创作期许,是他对中国水墨艺术发展的预判,是他对中国艺术发展整体定位的前瞻性总结。这一大历史视野下跨世纪的艺术命题,代表着中国新时代艺术家对本民族文化的坚守与自信。

在访德结束的两年后,李可染以“江山如此多娇”为题举办了“李可染水墨山水写生画展”。出自毛主席诗词的这一诗句被李可染当作中国山水画现代转型的利刃和纲要。他认为,中国水墨艺术并不是只能存在于传统绘画表达之中,它同样可以展现出新中国当下的建设气象,还能在传统的基础上更加充分地表达出人民的新生活、新面貌、新思想。

欧洲的写生经历让李可染意识到,在学习过程中要把中国传统放在首要位置。外来文化可以作为养分滋养种在中国土地里的花朵,中国画家真正要做的是继承本民族的优秀传统文化,发展自身的传统艺术。李可染在讲课时每逢谈及赴德写生之旅时,都会提及一位德国版画家。这位德国版画家认为自己家最好的一面墙叫“中国墙”,只有中国画才配得上悬挂在那里。从事中国传统水墨艺术表现的画家只要善于运用、挖掘传统素材和手法,定能创造出不输于前人的绘画图式,从而进入新的审美意境。李可染即用自己在欧洲创作的写生作品很好地回击了当时国内中国画界的消极情绪。

今日的中国水墨艺术依然在砥砺前行,不过不得不说dff17b5f390f353a8b212cb164c8b89e的是,李可染之辈的改良确实为当今学子带来了源源不竭的创新动力。西方同中国的艺术思维是迥然有别的。他们以推翻前人理论为艺术发展的首要前提,就如亚里士多德所说的“吾爱吾师,吾更爱真理”一样。中国人所秉承的是一种“以和为美”的折中思想,更愿意将古意化为今用。刘勰在《文心雕龙》中曾谈道:“迹有巧拙,艺无古今。”在中国人眼中,优秀的文艺作品是那些经得住历史检验的作品。

中国水墨艺术就如同中国功夫,是“技”与“道”的集合体。没有“技”所承托的“道”,则最终走向的必定是“艺术的终结”。当然,只有“技”没有“道”的艺术也称不上是艺术。“艺”本身即为“道”,而“术”本身便是“技”。正如李可染所说,意境是要靠“艺境”来经营的,没有“艺境”的意境是虚无的。中国水墨画中的写意性就是靠着艺术家们苦心经营、日复一日磨炼自己得来的。无论是笔头功夫的训练,还是内涵修养的锻造,都凝聚着艺术家的心血和奉献。这不是一时的灵感乍现和开发不完全的所谓理念能替代的。

即使在当下人工智能技术极为流行的年代,中国水墨艺术家依然要葆有不可被战胜的底气。几秒钟合成的水墨艺术作品不能代替中国画写意精神的深邃传达。人工智能无法理解、运算出荆浩在《笔法记》中提出的“气、韵、思、景、笔、墨”这“六要”。这正是中国水墨艺术文化自信的有力支撑。李可染在逝世前最关心的便是如何进一步弘扬中华文化。他曾多次在与人谈话时提到,东方艺术至今依然是一颗蒙尘的明珠。在1989年的课堂中,当被德国留学生问到自身特别崇敬哪些传统艺术家时,李可染以“十师斋”作答,即师法齐白石、黄宾虹、范宽、李唐、王蒙、黄公望、石涛、石谿、龚贤、八大山人。这是他毕生深入抉择与思考后的答案,由此促成了其晚年艺术气象的进一步升华。