数学建模教学的调查研究与实践

【摘 要】模型意识在《义务教育数学课程标准(2022年版)》中被确立为小学阶段核心素养的主要表现,然而调查研究发现学生的建模意识与能力不容乐观。小学数学建模教学运用“三模一评”的教学框架,结合学评调控,帮助学生有效树立建模意识,提升建模能力。

【关键词】数学建模教学 模型意识 教学框架

数学模型已被广泛地运用于社会、经济、科学等各个领域。建模是具体的现实生活通往数学世界的桥梁,可以帮助人们在纷繁复杂的表象中,用数学的眼光看透事物的本质,从而找到解决问题的途径,它是一个人数学素养的体现。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“小学阶段,核心素养主要表现为:数感、量感、符号意识、运算能力、几何直观、空间观念、推理意识、数据意识、模型意识、应用意识、创新意识。”那么,目前学生的数学模型意识和建模水平是一种什么状况呢?在近年苏州市义务教育学业质量监测中,以网上购物这一日常活动为问题情境,题干包含了图表、广告等非连续性文本信息,对学生数学抽象和数学建模的素养进行考查,监测结果显示仅有 1.8%的学生得满分,情况非常不理想,特别表现为学生缺乏使用数学语言进行说理的能力和意识。

学生的建模能力的培养离不开教师。为此,笔者设计了“小学数学建模教学教师调查问卷”,旨在通过本次调查能够了解目前张家港市城北小学数学建模的教学现状。发放对象为学校全体数学教师,问卷回收率100%。其中有一个问题:您了解什么是数学建模吗?

从对这个问题的调查数据来看,全体教师对于数学建模是不太了解的,有的甚至没有听说过,在后续的交流访谈中,发现这部分教师主要是年龄偏大的教师。27.78%的教师对于建模一点都不了解,72.22%的教师对于建模概念是非常模糊的。进一步调查研究发现,很多教师是从教师培训和其他渠道听说数学建模概念的,但并没有留下深刻的印象,参加听课活动了解到的教师只占5.56%,这反映出在日常的教学中,不但是学校教师建模意识薄弱,整个区域的教师对于建模教学的研究也是屈指可数的,这样的情况着实令人担忧。在随即组织的教学质量分析与教师访谈中,也发现一部分学生数学学习兴趣不浓,思维混乱,在解决问题时缺乏有效的方法与策略,不会用数学的眼光看待问题,用数学语言表达问题的能力更是非常薄弱……可见,教师建模意识薄弱、建模教学水平低下,阻碍了学生建模能力提升。努力探索出一套教师可操作的建模教学模式,帮助学生掌握一些切实可行的建模的方法是提升学生数学建模水平的关键。

本研究试图找到一种遵循学生心智活动规律、符合学生需求的教学主张,以建立数学模型、提升学生解决问题的能力为教学目标,增强学生的数学素养。通过案例分析、课堂研讨、教学检测等手段深入课堂,分析问题,探究其深层次原因,结合一系列的实践活动,最终确立了以课堂为阵地、以教学为抓手、以解决问题为载体,形成了“三模一评”的教学框架,即“定模—建模—用模”,结合学评调控,提升小学数学教师指导学生建模的水平,发展其组织、创新教学活动的专业素养,努力培养学生的建模能力。

一、定模:深挖模型思想

眼界决定境界。模型是一个知识体系的核心,它的建立影响到学生学习的整个过程以及数学素养的提升。一个教师能否深度挖掘数学模型思想,往往决定着他的教学深刻性和数学课堂的品质。因此,教学前,教师要精心研究教材,甚至要了解整个知识体系的来龙去脉,认真琢磨每一个具体的教学内容中隐藏的数学模型,确定教学核心。站在制高点,俯瞰本节课的教学,明确本节课需要渗透哪些模型思想、怎么帮助学生建模、建立的模型和建模的过程对学生后续的学习具有怎样的影响。以苏教版数学三年级上册“认识几分之一”教学为例,这是学生第一次接触分数,虽然教材没有出示分数的概念,但作为教师首先要做到心中有数。分数的本质是什么?把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫作分数。这个单位“1”可以是一个物体、一个计量单位或由许多物体组成的一个整体。在教学时,教师始终要围绕这一核心进行教学,为后续的分数学习注入强劲的、可持续发展的生命力。

二、建模:触摸模型本质

用数学方法解决实际问题,要求从错综复杂的关系中找出其内在规律,然后用数字、图表、符号和公式将它表示出来,再经过数学和计算机的处理,得出供人们分析、决策、预报或者控制定量的结果,这种将实际问题进行简化归结为数学问题并求解的过程就是数学建模。简单而言,建模的过程实际就是“数学化”的过程。具体可以从以下几个方面着手:

(一)创设情境,聚焦问题

数学模型的建立要以具体问题为载体。一个好的问题不但能激发学生探索的兴趣,而且可以帮助其领悟数学的现实意义,透彻体会数学思想和方法。教师可创设与学生生活经验和认知水平相符合的情境,引导学生从数学的角度进行抽象和整理,启发学生发现问题、提出问题、聚焦问题,并以此为“导火索”,引发思维的碰撞。如教学苏教版数学一年级下册“认识图形”时,教学伊始,教师创设了学生熟悉的玩积木场景。在此基础上,教师提出了问题“怎样才能将积木整理得整齐一些?”,激发学生去思考,引导学生把具有相同特征的物体归在一起,带领学生想一想并说一说“为什么把它们归为一类”,以此帮助学生探索、归纳、抽象、概括出立体图形的特征,建立立体图形的模型,实现从具体到抽象的过渡。

(二)透析表象,凸显本质

本质是事物的内部联系,决定事物的性质与发展,而表象是本质的外在表现。从这个方面来说,数学建模是一个寻找本质的过程。教师需要给学生提供丰富的、感性的材料,引导学生经历去伪存真、去繁取精、由表及里、由此及彼的探索研究过程,通过寻找各种元素间的共同特点或相互关系,探寻事物的本质。可以让学生在“猜测与验证”中建立模型,也可以在“分析与归纳”中建立,还可以在“抽象与概括”中实现。

如教学苏教版数学三年级下册“长方形的面积”时,教师首先出示一个长方形,请学生指一指它的面积。动画演示:(1)宽不变,长变长了;(2)长不变,宽变长;(3)长和宽都缩短。教师请学生逐个说说面积是怎么变的,引导学生思考:长方形的面积与什么有关?接着,教师出示一个长5厘米、宽3厘米的长方形,让学生以小组合作的方式测出这个长方形的面积。学生用摆放边长是1厘米的小正方形的方式测出长方形的面积为15平方厘米。在此基础上教师引导学生猜想:长方形的面积与长和宽有什么关系?学生小组合作进行验证,用边长是1厘米的小正方形,摆出不同的长方形,记录好它们的长、宽、面积,并进行汇报。最后,教师请学生归纳总结长方形的面积计算公式。

在这个教学过程中,教师从学生对面积的已有认知出发,通过长方形的变化让学生初步直观地感受到长方形面积与长和宽的关系,再从个别的例子出发进行猜想,并进行验证。丰富的体验为归纳总结奠定了坚实的基础,最终促使学生建立了长方形面积计算的模型。

透析表象,凸显本质的过程需要注意以下三个方面:

1.运用多种方式,构建概念,构造关系或结构

每个人都具有不同的智能和智能结构。因此,每个人的学习方式也会有所差异,获得的认知也是深浅不一、侧重点有所不同的。教师需要构建一个主动的学习过程,认真听讲、独立思考、动手实践、自主探究、合作交流等都应成为学生学习的重要方式。特别是合作交流,师生间、生生间的交流,有助于促进不同的个体取长补短、由浅入深、由片面走向全面,从而构建每个学生都能理解的数学模型。

2.检验、反思模型的正确性与合理性

一方面教师要在解决问题的过程中重新审视建模的每一个环节,包括思考的角度与方法、推理的过程、计算的对错、有无疏忽等;另一方面教师要用逆向思维把结果代入原题,进行检验。模型基本建构完成后,教师需要返回现实问题中,检验模型与现实问题的契合度,用实际现象、实际数据检验模型的合理性和适应性,确定数学模型的有效性。

3.重视数学模型表达的规范性、多样性

数学模型表达的形式是多样的,可以是口头语言的形式,也可以是书面的形式,如文字、公式、符号、画图等,但无论怎样表达都要体现数学模型的核心与本质,做到数学模型的多样性与规范性的统一。表达是学生思维的外显,重视模型表达即重视学生对于数学模型的理解。表达能力的培养不是一朝一夕就能完成的,而是一个长期的过程。教师平时要有意识地示范,引导学生规范表达,及时点拨、指导学生,鼓励学生积极表达,给予学生表达的机会与时间。

三、用模:提升学生素养

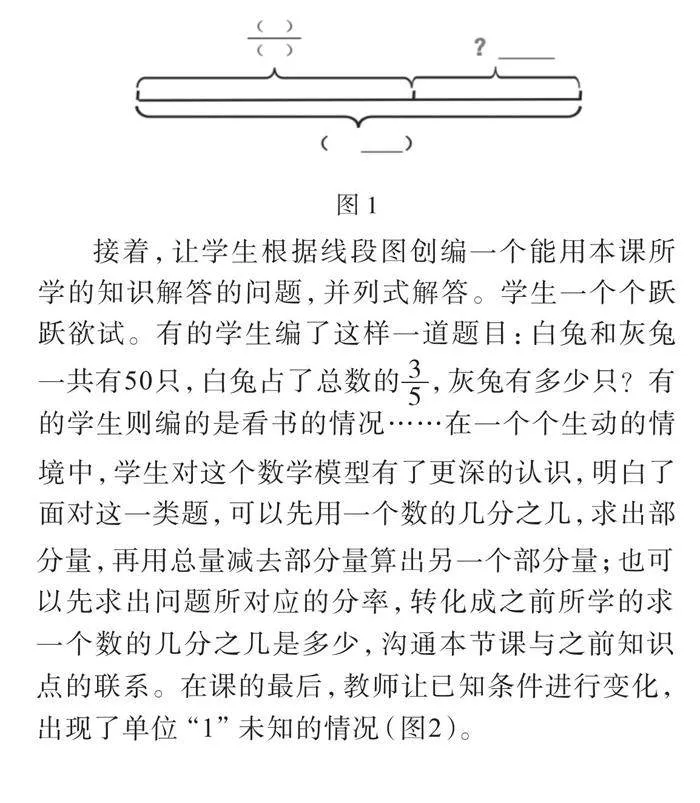

不同的数学知识、不同的数学问题常常可以归纳为同一种数学模型。平时教学,教师要多给学生创造这种“一模解多题”的机会,帮助学生沟通不同数学知识、不同数学问题之间的联系和相同点,巩固和深化数学模型。鼓励学生用数学模型解决生活中的实际问题,促进学生抽象能力和分析能力的提升,使其感受到建模的价值与意义,培养学生学习数学的兴趣与建模的主动性;同时使用变式练习,引导学生体会条件变化带来的关系与结构的变化,激发学生用模的灵活性。如在教学苏教版数学六年级上册“稍复杂的分数实际问题”时,在学生解决完不同情境但属于同一类的问题后,教师抽象出线段图模型。见图1。

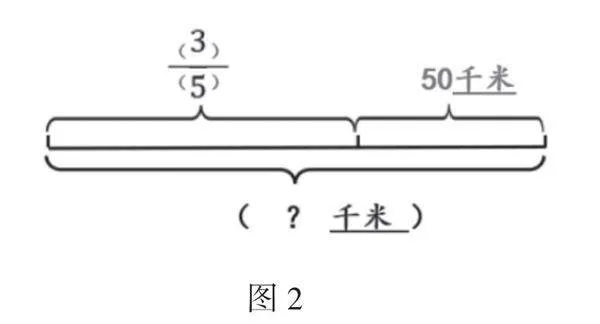

接着,让学生根据线段图创编一个能用本课所学的知识解答的问题,并列式解答。学生一个个跃跃欲试。有的学生编了这样一道题目:白兔和灰兔一共有50只,白兔占了总数的,灰兔有多少只?有的学生则编的是看书的情况……在一个个生动的情境中,学生对这个数学模型有了更深的认识,明白了面对这一类题,可以先用一个数的几分之几,求出部分量,再用总量减去部分量算出另一个部分量;也可以先求出问题所对应的分率,转化成之前所学的求一个数的几分之几是多少,沟通本节课与之前知识点的联系。在课的最后,教师让已知条件进行变化,出现了单位“1”未知的情况(图2)。

学生通过列方程,发现了数量关系与前面的题目是一致的。学生经历了模型从具体到抽象又从抽象到具体的过程,变式的出现,让学生对于数学模型的感知更为清晰,有效地帮助学生树立了建模意识、用模意识,实现了学生数学思维的提升。

四、学评:实现教学最优

评价的主要目的是全面了解学生数学学习的过程和结果,激励学生学习和教师改进教学。教师要观察在动态的建模过程和静态的模型表达中学生的表现,结合学生用模的成绩进行数据化分析,对数学学习中抽象、推理、建模等学生关键能力水平的发展进行评价。通过横向和纵向比较,反思教学、调整教学,努力实现教学最优化。

在小学数学教学中帮助学生建立模型思想、树立建模意识、提升建模能力有着重要的教育与教学价值,作为教师,只有了解模型思想的内涵,弄清建模的方法、一般过程和特点,才能做到有的放矢。