小学生家长对“双减”政策反应的调查与分析

摘 要:和其他教育主体相比,家长群体对“双减”政策的反应也更容易背离教育主管部门和学者的期望,进而影响“双减”政策预期目标的达成。本研究从政策的支持度、认知度、应对方式等方面阐述小学生家长对“双减”政策反应的现状和特点,并分析不同家长群体的反应在不同性别、年级、孩子成绩、学校水平、是否独生等方面是否存在显著差异,进而提出利用家长对“双减”政策的积极反应、相关利益主体的多方联动、充分考虑家长的立场、对不同家庭 “双减”应对心理和行为反应的表现和机制展开研究、加强薄弱学校配套资源的均衡与优质供给的建议,旨在为后续工作的开展提供现实依据。

关键词:家长;双减;政策反应;调查研究

【中图分类号】G420 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2539(2024)12-0004-05

*基金项目:2023年度河南省高校人文社会科学研究一般项目“小学生家长对‘双减’政策的情感和行为反应的研究”(编号:2023-ZDJH-315)。

一、引言

为有效减轻中小学生作业负担和校外培训负担,提供更高质量、更加公平的教育,中共中央办公厅、国务院办公厅于2021年5月印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),提出“一年内使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻”的工作目标。“双减”政策秉持政策的公共性善意,试图减轻学生的学业负担,以促进学生健康成长[1]。和其他教育主体相比,家长更为关心子女的生存与发展问题,家长对“双减”政策的反应也更容易背离教育主管部门和学者的期望,进而影响“双减”政策预期目标的达成。因此,“双减”政策颁布后,社会各界普遍表达了家长可能“增负”的担忧[2][3]。在“双减”政策的背景下,小学生家长面临着种种需求和挑战,为应对这些需求和挑战,他们进行了哪些认知层面的努力?又会采用什么样的应对方式?要回答这些问题,调查、分析小学生家长对“双减”政策的反应就尤为必要。

二、研究设计

(一)调查工具

基于李晓雅的问卷[4],本研究编制了“双减”政策的小学生家长反应问卷。为了确保问卷项目的相关性和清晰度,在正式数据收集之前进行了试测,并根据前期试测的反馈对问卷进行了修改。该问卷的最终版本包括26个项目,四个部分:第一部分涉及家长和孩子的背景性信息。第二部分包括家长对“双减”政策的支持度、认知度,以及家长对“双减”政策效用的感知度,这部分题目采用从“完全不符合”到“完全符合”的5分李克特量表。第三部分主要涉及家长担忧的来源,该部分除封闭问题外,还设计了一个半开放式问题,以收集家长的其他见解和观点。第四部分涉及“双减”政策后家长的一些应对方式。

(二)调查对象

本研究的调查对象为新乡市市区小学的学生家长,采用分层多阶段的调查方法在网上发布问卷。第一阶段采用分层抽样的方法,在新乡市四个区中抽取两个区,然后每个区抽取1所学校,面向1-6年级家长发放问卷。第二阶段采用微信朋友圈分享的方法进行滚雪球式的抽样,以覆盖更广泛的家长群体。

共有524名家长填写了线上调查问卷,剔除无效的问卷,最终共回收有效问卷518份。具体被调查对象情况如下:男性家长125人(24.13%),女性家长393人(75.87%);小学低段(1-2年级)家长118人(22.78%),小学中学段(3-4年级)家长166人(32.05%),小学高学段(5-6年级)家长234人(45.17%)。

(三)数据处理

在处理调查数据时,对“非常不符合”“比较不符合”“不确定”“比较符合”及“完全符合”进行1-5分赋值。如果被调查者各题项的得分在4分及以上,则认定为具有较高的正向认知趋向,然后以各题项得分4以上的样本比例作为衡量依据,衡量家长对“双减”政策反应。

三、研究结果

(一)小学生家长对“双减”政策的支持度

对于“双减”政策,家长选择“比较支持”和“完全支持”的比例为57.7%,总体上被调查小学生家长对“双减”政策普遍持支持态度。不太支持的比例为15.1%,不支持的比例为3.9%。有约23.3%的家长选择了中立,说明部分家长对“双减”政策在一段时间内仍持观望态度。为了解不同家长群体对“双减”政策支持度的差异,本研究运用交叉列联表进行分析,并使用卡方检验来说明两者之间是否有关系。

分析结果显示,不同性别家长对“双减”政策的支持度呈现显著性差异(χ2=9.401,P<0.05)。女性家长的支持度(59.0%)显著高于男性家长的支持度(53.6%)。从不同水平学校的家长群体来看,卡方检验显示,不同学校的家长对“双减”政策的支持度存在显著差异(χ2=19.643,P=0.001)。“与学区内同类学校相比,感觉孩子学校的办学水平很好”的家长对“双减”的支持度(67.9%)均明显高于感觉孩子学校办学水平“比较好”(51.2%)和“一般”(43.5%)的家长。

(二)小学生家长对“双减”政策的认知度

本研究将家长对“双减”政策认知分为两个维度:对“双减”政策的了解度和对“双减”政策效用的感知。

1.家长对“双减”政策的了解度

从整体上看,小学生家长对“双减”政策的了解程度比较高。调查结果显示,小学生家长对“双减”政策的整体了解程度为60.4%。其中家长对“双减”政策主要目标的了解程度为61.4%。家长对教育部门颁布的与“双减”相关的政策文本的了解程度为59.3%,其数值尚未超过60%,一定程度上将影响“双减”政策一系列举措的落地及后续政策效用的发挥。

本研究还分析了不同群体家长对“双减”政策了解度的差异性。卡方检验的结果见表1。不同性别、年龄、是否独生的家长对双减政策的了解程度均未见明显差异。尽管随着家长学历的升高,家长对“双减”政策的了解度逐步增加,但卡方检验并未见明显差异。这与丁亚东等人[5]的研究结果并不一致。

不过,不同年级的家长对“双减”政策的了解度有显著差异。1-2年级家长对“双减”政策的了解度为52.5%,3-4年级家长的了解有所下降(44.6%),5-6年级家长的了解度则为最高(53.5%)。此外,与学区内同类学校相比,孩子学校的办学水平越高,家长对“双减”政策的了解度越高。这表明,学校的办学水平越高,家长对“双减”政策的相关信息及后续动向越关注。

2.小学家长对“双减”政策效用的感知度

调查结果显示,48.1%的家长认同“双减”政策之后孩子课外教育的支出减少了。53.7%的家长认同“双减”政策之后,孩子变得更快乐了,家庭氛围变得更好了。57.1%的家长认同“双减”之后孩子的学业负担有所减轻。家长对以上效用的感知度均未超过60%,处于较低的水平,这将会进一步影响家长应对“双减”不确定性的方式。

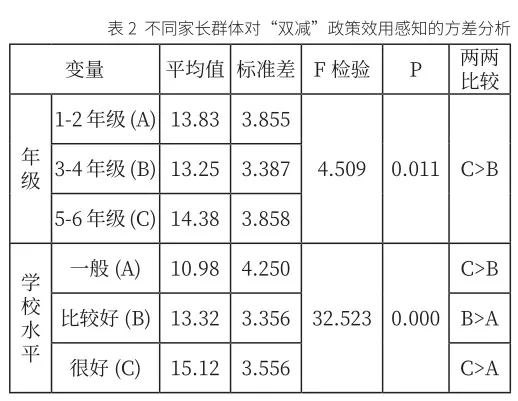

本研究还计算了该维度下各题项的平均值,以此衡量家长对“双减”政策作用的整体认同度。独立样本T检验显示,非独生子女家长对“双减”政策效用的感知度要高于独生的家长,但两者没有显著的差异性。方差分析显示,不同年级的家长对“双减”政策效用感知有显著差异(F=4.059,P=0.011)。5-6年级的家长对“双减”政策效用的感知度显著高于3-4年级,但1-2年级和3-4年级、5-6年级的差异均不显著。此外,不同学校水平的家长对“双减”政策效用的感知度有显著差异(F=32.523,P=0.000)。与学区内其他学校相比,感觉学校办学水平很好的家长对“双减”政策效用的感知度显著高于学校办学水平一般、比较好的家长。感觉学校办学水平比较好的家长对“双减”政策效用的感知度明显高于办学水平一般的家长(见表2)。这表明家长对学校办学水平感知越高,对“双减”政策效用的感知度也越高。

(三)家长的政策应对行为

在“双减”这个充满各种不确定性的过程中,家长会通过各种努力消除各种不确定和挑战。因此,本研究还探讨了为消除“双减”政策所伴随的各种不确定性,家长在行为上所做的调整。

1.家长应对行为的描述性分析

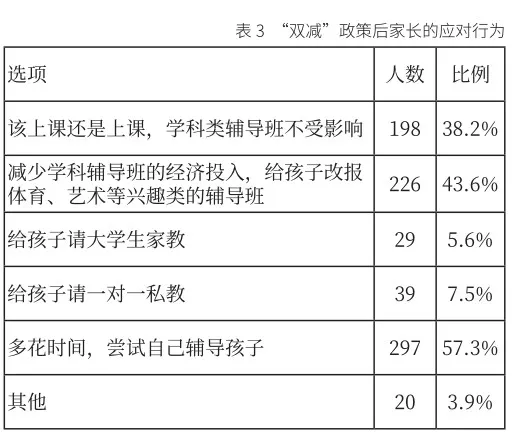

关于“随着双减及其后续政策的颁布,过去一年您的做法”这一问题的调查结果显示,57.3%的家长表示多花时间,尝试自己辅导孩子。43.6%的家长选择了“减少学科辅导班的经济投入,给孩子改报体育、艺术、兴趣类的辅导班”。有38.2%的家长表示“该上课还是上课,学科类辅导班不受影响”。而“给孩子请大学生家教”和“给孩子请一对一私教”等选项的比率很低(小于10.0%),这说明绝大部分的家长并不认同这些举措。“双减”政策颁布后,一些人担心的“私教潮滋生”等观点,本次的调查结果并不支持这一观点(见表3)。DBD7hcSdYTCppR9uJOrhH5Xb6bE45dmYgP1zhuuY3hY=

2.不同家长群体的政策应对行为

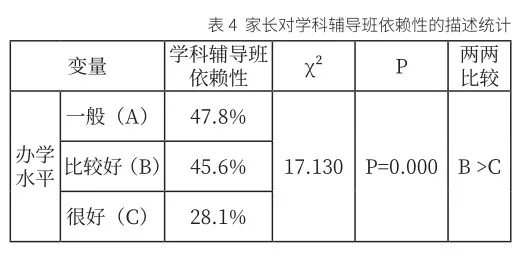

本研究还分析了不同家长群体的应对行为的差异。卡方检验表明,勾选“该上课还是上课,学科类辅导班不受影响”的198名家长中,来自学校办学水平“很好”的学校的家长勾选该项的比例(28.1%)明显低于来自办学水平“比较好”的学校家长勾选的比例(45.6%)。说明学校办学水平越好,对学科类辅导班的依赖性越少(见表4)。

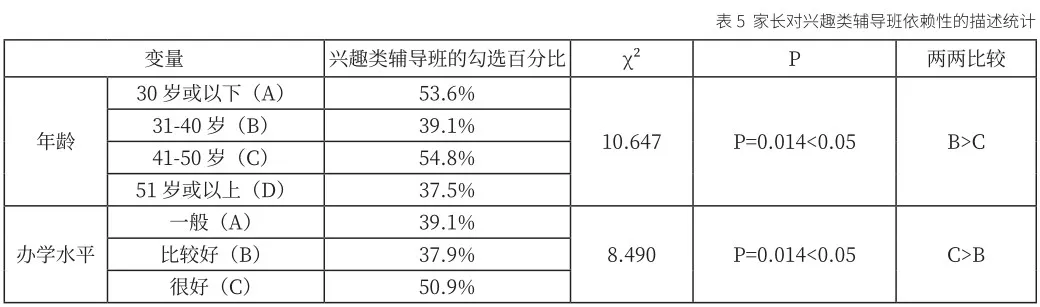

关于不同年龄的家长勾选“减少学科辅导班的经济投入,给孩子改报体育、艺术等兴趣类的辅导班”的差异分析显示,在勾选的226位家长中,41-50岁的家长比31-40岁的家长,更倾向于“减少学科辅导班的经济投入,给孩子改报体育、艺术等兴趣类的辅导班”。此外,不同的学校办学水平也影响到家长对“双减”政策的行为反应。感觉学校办学水平“很好”的家长比学校办学水平“比较好”的家长,更倾向于“减少学科辅导班的经济投入,给孩子改报体育、艺术等兴趣类的辅导班”(见表5)。

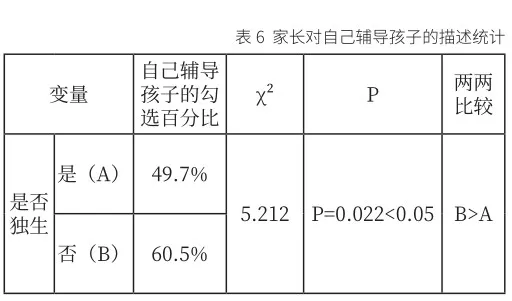

是否是独生子女的家长群体对“双减”政策的应对行为也有明显差异。在勾选的“多花时间,尝试自己辅导孩子”的297位家长中,孩子是非独生子女的家长比孩子是独生子女的家长,更倾向于“多花时间,尝试自己辅导孩子”(见表6)。

四、讨论建议

(一)小学生家长对“双减”政策普遍持支持态度,且表现出明显的性别差异

“双减”作为一项涉及国家战略与社会行动的政策,家长普遍表达了对其的支持态度。家长对“双减”政策支持度的性别差异表现为女性家长的支持度高于男性家长。以上性别差异的原因可能由父母在教育参与过程中性别分工的差异所致的。现实生活中母亲往往是孩子教育的主要负责人,大多数家庭由母亲承担了大部分或全部的辅导孩子功课的任务[6]。女性家长在孩子教育中面临诸多挑战和困境,因而对减负的意愿可能更为强烈。因此,我们应有效地利用家长对“双减”政策的积极反应,同时要注重对女性家长的针对性支持。

(二)小学生家长对“双减”政策效用的感知度整体偏低

家长对“双减”政策产生的实际效果的评价是影响家长政策执行力的主要因素[7]。调查结果显示,家长对“双减”各个方面效用的感知度均未超过60%,仍处于较低的水平。家长对“双减”政策产生效果的感知,比如是否减轻了学生的课外学习负担、是否减少了家庭的经济负担、是否改善了家庭氛围等,一定程度上决定家长对“双减”政策的评价及未来行动方式。要想提高家长对“双减”政策效用的感知,必须通过相关利益主体的多方联动来提升“双减”政策的实际效果。如,校外培训机构的科学治理、现有教育评价制度的改革、家长政策期望的引导等。

(三)小学生家长的教育焦虑依然普遍存在,尤其是学业忧患更为突出

调查显示,样本家长群体的教育焦虑水平为40.5%。尽管这一数据要低于2021年共青团中央宣传部和中国青年报社社会调查中心的调查数据[8],但家长们普遍表达了对孩子学业的担忧。近70%的家长担忧“孩子基础比较薄弱,学习跟不上”。这与2021年华东师范大学五育融合研究中心课题组从全国23746份的中小学教师、学生、家长问卷中发现“双减”政策实施后家长对孩子的学业忧患感有所增强的结论是一致的。不管是教育焦虑还是学业忧虑,其本质在于家庭对于优质教育资源看似非理性但实则理性的追求[9]。因此,“双减”政策的落实必须充分考虑家长的立场,顾及家长的利益,才能让教育改革更加顺畅。

(四)“双减”背景下家长的应对行为呈现新样态

“双减”政策及其各项举措的实施,使得家长原本熟悉的校外培训这一内卷化的竞争赛道被破坏,但家长面临新的挑战和需求。因此,基于帮助子女进行培优补差的需求,家庭会继续寻找助力子女学业竞争的替代方式。例如,调查结果显示,超过一半的家长表示尝试自己辅导孩子。还有43.6%的家长选择了“改报体育、艺术、兴趣类的辅导班”,尝试变换原来以校外学科培训为主的赛道。长期以来,“为子女寻找更优质的学校和校外教育资源、提供更频繁的学习支持与指导”的密集型教养是很多家庭参与子女学习的主要行为模式[10][11],而“双减”政策使得家庭原本熟悉的密集型教养路径遭到破坏,必然会激起家长新的教育焦虑及其应对行为的新样态。因此,研究者应加强对不同家庭“双减”应对心理和行为反应的表现和机制的研究。

(五)学校的办学水平是家长对“双减”政策的支持度、感知度、应对行为的重要影响因素

尽管在“双减”政策的支持度、认知度、焦虑水平或是应对方式上,不同性别、年龄、孩子年级、孩子成绩、是否独生等的家长间表现出一定的差异性,但不同办学水平的学校的家长在以上各个方面的差异都呈现出显著差异。本研究发现,学校办学水平“很好”的家长对“双减”的支持度均高于“比较好”和“一般学校”的家长。与学区内同类学校相比,孩子学校的办学水平越高,家长对“双减”政策的了解度越高。此外,家长对学校办学水平感知越高,对“双减”政策效用的感知度也越高。面对不确定性,学校办学水平越好,家长对学科辅导班的依赖性越少,转而追求孩子兴趣的多样化发展。因此,要加强薄弱学校配套资源的均衡与优质供给。

(责任编辑:陈娟)

参考文献

[1] 赵同友,范静.“双减”政策背景下的家长立场——确定性的寻求及其策略行动[J].教育学术月刊,2022,No.356(03):37-42.

[2] 胡惠闵,殷玉新.我国减轻中小学课业负担的历程与思考[J].全球教育展望,2015,(12):48.

[3] 李文俊.减轻过重课业负担提高课堂教学效率——怎样防止“课内损失课外补”“学校减负家长增负”[J].山西教育,2000(15):9.

[4] 李晓雅.初中生家长对“双减”政策认知的调查与分析[D].河北经贸大学,2022.

[5] 丁亚东,孟敬尧,马鹏跃.“双减”政策能缓解家长教育焦虑吗[J].教育发展研究,2022,42(22):30-39.

[6] 梁丽霞,鹿森.男女两性参与家庭教育的性别差异分析[J].山东女子学院学报,2019(06):83-89.

[7] 罗家才,利逸东,林晓彤,等.“双减”政策社会评价对社会执行力的影响——对粤东西北地区小学生家长的调查研究[J].韶关学院学报,2023,44(08):102-108.

[8] 黄冲,王志伟,姚奕鹏,等.“双减”实施后72.7%受访家长表示教育焦虑有所缓解[N].中国青年报,2021-09-16(010).

[9] 田宏杰,张庆伟,邹盛濠,等.家庭密集型教养路径受阻时的教育焦虑反应及阶层差异[J].教育学报,2024,20(01):174-186.

[10] 安尼特·拉鲁.不平等的童年:阶级、种族与家庭生活[M].宋爽,张旭,译.北京:北京大学出版社,2018.

[11] 马赛厄斯·德普克,法布里奇奥·齐利博蒂.爱、金钱与孩子:育儿经济学[M].吴娴,鲁敏儿,译.上海:上海人民出版社,2019.