在月球种豆角,有戏吗

小小一块月壤里真的有“星辰大海”。

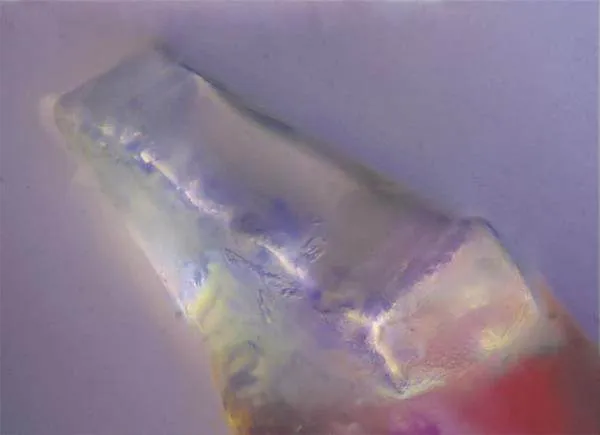

7月23日,中国科学家宣布,在“嫦娥五号”带回的月球样本里,发现了一种富含水分子和铵的未知矿物晶体—ULM-1,这是人类首次在月球土壤中发现分子水。

如果简单一点来理解,可以从广义角度称之为“月球有水”。

在过去的月球科学研究中,普遍存在一种假设,即月球是一个干燥的天体,几乎不含水。但在此之后,月球科学将重新改写。

近期,月壤正是国际政治的“热点”。6月底,“嫦娥六号”刚刚带回月球背面样品1935.3克。美国国家航空和航天局(NASA)就声称未受到中国邀请研究月壤,暗示中国“吃独食”,把阻碍中美航天合作的《沃尔夫条款》忘在脑后。

“嫦娥五号”带回的样本证明“月球有水”,“嫦娥六号”带回的月背样本,也许将有更大的发现,这是美国表现激动的原因之一。

其实,“嫦娥五号”的样品,中国已经赠送给5位美国科学家,美国国会特批绕开《沃尔夫条款》。

人类到达月球、探索太空,应该有一种更广阔的格局:这不是为了赢取某种口号式的胜利,而是深刻认识人类脆弱的命运,从而团结在一起。

月球上可能“种豆角”?

日前,中国科学家在“嫦娥五号”带回的月球样本中,发现了一种富含水分子和铵的未知矿物晶体—ULM-1,揭示了水分子和铵在月球上的真实存在形式,相关研究成果发表于《自然—天文学》网站。

这一消息激发了中国网友的“种菜”热情:既然有“水”,多种点能吃一个夏天的豆角。

玩笑之外,在月球找“水”可不容易。

20世纪六七十年代,美国阿波罗登月任务曾带回月球样品。针对这批样品,科学家近期运用了更高灵敏度的技术,在部分玻璃和矿物中发现了百万分之一量级的“水”,但拿不到水分子存在的确凿证据。

也就是说,阿波罗样品无法证明月球含水。

而“嫦娥五号”改写了月球史。

2020年12月17日,中国“嫦娥五号”携带1731克月球样品返回地球。这是继1976年苏联“月球24号”采样返回任务后,44年后人类首次获得的新月球土壤样品。

按照用途,月壤去处可分为三类:科研、公众展示、外交礼品。

“嫦娥五号”采集的样品,来自月球上相对“年轻”的玄武岩,是迄今为止纬度最高的月球样品。2024年7月,中国科学家发现,这些月球水和铵以一种成分为NHMgCl·6HO的水合矿物形式出现。

该矿物分子式中含有多达6个结晶水,水分子在样品中的质量比高达41%。

为了保证发现的准确性,科学家进行了反复验证,排除了其来源于地球污染或火箭尾气的可能。

这种水合矿物的发现,也揭示了月球上水分子可能存在的一种形式—水合盐。与易挥发的水冰不同,这种水合物在月球高纬度地区非常稳定。即使在广阔的月球光照区,也可能广泛存在。

未来,月球资源的开发和利用,有了全新的可能性。

月壤分配

“嫦娥五号”满载而归后,月壤用途成为焦点。

按国家航天局公布信息,样品将会分为钻取样品临时存储、表取样品临时存储、钻取样品永久存储和表取样品永久存储四大类。

北京中科院国家天文台作为主要存储地点,10%样品将在湖南韶山进行异地灾备。

按照用途,月壤去处可分为三类:科研、公众展示、外交礼品。

2021年2月27日,87克重的001号月壤样品在国家博物馆正式对外展出。2021年6月和2023年11月,月壤样品首次在香港和澳门展出。

2022年2月和2023年4月,俄罗斯总统普京和法国总统马克龙访华时,中国分别向俄罗斯和法国赠送了1.5克科学用月球样品。

2023年11月初,中国国家航天局上线发布第7批样品数据,宣布国外科学家也可以申请借用月壤样品。

NASA反应迅速。2023年11月29日,NASA发出一封内部邮件,告知得到其资助的科学家可以向中国申请月壤样本,美国国会已经同意将此作为“沃尔夫条款”的特例而网开一面。

2024年4月26日,中国举行“嫦娥五号”任务月球样品首次国际借用评审会议。来自6个国家的10位科学家,申请得到初步批准。

值得注意的是,10位科学家有一半来自美国,英国、法国、德国、日本和巴基斯坦的科学家各一位。

自2018年中美贸易战以来,美国屡次发难,导致中美关系持续紧张。而中国不愿把科学问题政治化,得到NASA资助的5位科学家依然拿到了中国采集的月球样品。

带着月背样品返回地球,这是自2007年启动的中国月球探测任务的又一胜利。

半个世纪前,阿波罗任务带回300多千克的月球样品,但那些样品来自月面6个中低纬度地点,和“嫦娥五号”采集的区域不同。

NASA在去年号召科学家“申请”的邮件里说:“其样本来自NASA尚未采样的月球区域,预计将为月球地质史提供有价值的新科学见解,可以更好理解地球—月球系统,并有可能为NASA未来的月球探测计划提供信息。”

美国一直计划重返月球。正因为需求如此迫切,国会才火速批准绕开“沃尔夫条款”。

靠“沃尔夫条款”变脸

2011年生效的《沃尔夫条款》,由前美国联邦众议员弗兰克·鲁道夫·沃尔夫提出,内容是禁止NASA和白宫科技政策办公室(OSTP)与中国进行技术交流、联合开展任何科学活动。

在自己领先的领域,美国严格实行《沃尔夫条款》。

2013年,NASA拒绝了6名中国科学家参加天文学术会议。该学术会议主题涉及NASA开普勒太空望远镜项目,由美国与国际研究团队共同报告寻找太阳系外行星的研究结果。这一举动令其他科学家不满,拒绝参会。NASA不得不重新邀请该6名中国科学家出席会议。

在自己落后的领域,美国解释《沃尔夫条款》的理由十分“充足”。

为了获取“嫦娥五号”月壤就是典型案例。2023年11月,NASA寻求国会开绿灯—允许美国研究人员申请获取中国采集到的月球土壤样品,理由是该样品太独特,且位于NASA尚未采样的区域。

美国“变脸”太快,很多科学家都看不下去。英国第15任皇家天文学家马丁·里斯称,“沃尔夫条款”是美国可悲的“乌龙球”。加州大学伯克利分校天文学教授杰弗里·马西说,这项禁令“完全可耻且不道德”。

6月底,“嫦娥六号”历时53天的飞行任务完成。带着月背样品返回地球,这是自2007年启动的中国月球探测任务的又一胜利。迄今为止,这些任务几乎是顺利得以完成。

未来,中国会把注意力集中在月球南极,“嫦娥七号”和“八号”将继续探索南极,寻找水和其他资源。此前,中国的探月工程的步伐也一直围绕“探”“登”“驻”一步一个脚印地前进。正在进行月球探测的四期工程。嫦娥七号计划在2026年前后发射,将去月球南极寻找月球存在水的证据,嫦娥八号将配合嫦娥七号在月球南极建立国际月球科研站的基本型,对月球资源勘探和利用等进行一系列试验。

中国希望在2030年之前,向月球派出载人飞行任务,开展月球科学考察及相关技术试验,突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术,完成“登、巡、采、研、回”等多重任务。

而美国的太空任务并不顺利。NASA也在推进新的探月计划—瞄准月球南极的阿尔忒弥斯计划,但下一项任务宇航员绕月飞行,已经因技术问题被推迟。

对比之下,美国把“嫦娥六号”的成功看成具有地缘政治色彩的太空竞赛里程碑,在拿到“嫦娥五号”样品后,还指责中国没有在“嫦娥六号”返回后第一时间邀请研究。NASA局长比尔·纳尔逊干脆将中美同时推进的项目称为“中美竞赛”,“我们最好小心,不要让他们打着科学研究的幌子抵达月球上的某个地方”。他甚至警告说,留给美国的时间已经不多了。

但科学家不接受这种说法。

太空竞赛不是一种可持续的理念。一旦“竞赛”完成,分出胜负,科学研究就结束了,就像1969年美国宇航员先于苏联宇航员登上月球后,美国研究月球的资源和资金急剧下降。

圣母大学行星地质学家克莱夫·尼尔表示:“要把太空看作是可以把我们团结在一起的东西,而不是把我们割裂开的东西。”

责任编辑 张来 zl@nfcmag.com