AI剥夺人类真实表达?

希望在奥运期间蹭一波热潮,来推广聊天机器人Gemini的谷歌,最近“蹭”了一鼻子灰:自以为巧花心思打感情牌的广告短片《亲爱的悉尼》,一石激起千层浪,劣评如潮,以至于谷歌最终不得不撤下广告,“把天聊死了”。

《亲爱的悉尼》讲述的是一名父亲让AI帮女儿写信给她最喜欢的田径运动员悉尼,被指责“剥夺了儿童学习表达自己情感的机会”“可能对年轻人学习交流的方式产生负面影响”“误解甚至误导了人工智能对人类的意义”。

尽管谷歌辩解称,Gemini“有助于为写作创意提供一个‘起点’”“人工智能可以成为增强人类创造力的工具”,但公众并未因此停止抨击。

引发轩然大波,是因为短片挑战了人类文本写作的尊严、人类最引以为傲的情感能力,还是因为激发人类内心对于人工智能全位来袭、步步逼近的恐慌?这恐慌是担心有一天将被替代,还是担心已在被逐渐替代?

争议之处还在于,情感是不是人类最终的底线?人工智能对于人类的创作来说,是起点、终点,还是支点?

对人类创造力的冒犯?

短片以父亲的视角阐述:“我的女儿一直是跑步爱好者”,画面展示小女孩从小到大对跑步的热爱,并获得大大小小奖项。这个小女孩一直在寻找“其他人”,也就是自己向往的目标,最终成为著名的田径运动员悉尼最狂热的粉丝。

为了鼓励女儿,父亲向Gemini发起指令,“帮我女儿写一封信给悉尼……一定要提到我女儿计划有一天能打破她的世界记录”,并写下一句俏皮话:“她说‘抱歉’,但不是‘对不起’。”

“技术性失业”已经不仅仅停留于想象,而是在一些领域已经或正在发生。

一条看起来温馨又风趣的短片,颇费心思和创意,集齐亲情、运动、励志元素,更重要的是,短片中被狂热崇拜的田径运动员悉尼·麦克劳克林,在短片发布前刚刚入选美国队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单,是冉冉升起的运动明星。

值得一提的是,短片被撤下后几天的8月9日,在巴黎奥运会田径女子400米跨栏决赛中,悉尼夺得金牌,并创下新的世界纪录。

然而,这条短片惹来众怒,打脸洋洋得意的谷歌:为什么要用人工智能写的文字,来剥夺孩子自己的真实表达?一名专家称,“自己断然拒绝谷歌所宣传的未来”,“我希望生活在一个文化多元的世界里,在这个世界里,数十亿人使用人工智能来放大他们的人类技能,而不是生活在一个我们被人工智能假装成人类所利用的世界里”。

无独有偶,今年5月,苹果公司也因为一个“令人不适”的广告同样引发抨击,虽然苹果公司“及时”撤下广告,但难以挽回消费者感到失望的心。这个短片《压碎》(Crush)描述了小号、钢琴、颜料桶、留声机、雕像、相机、显示器等艺术创意工具,被工业压碎机由上至下碾碎的场景,最终“成就”了一个轻薄强大的iPad Pro。

这种对人类创造力的冒犯,被网友评价为“令人心碎、不舒服和自私”。

尽管两个公司不约而同以“失误”推卸责任,以息众怒,但更多人感受到的是“站在人类技术巅峰、掌握最技术话语权的巨头的傲慢”“一种飘飘然的科技优越感和对人类自身创造力、想象力和情感的藐视”。

有人讽刺称,苹果公司和谷歌即将竞争“2024最具争议创意广告奖”,并“真心期望不再有奖项争夺者,与其形成三足鼎立之势”。

AI反噬

经历了20世纪中下叶发展受限的“AI之冬”,人类迎来人工智能技术快速发展的“AI之夏”,并于2022年11月达到阶段性发展高潮—OpenAI发布突破性的生成式人工智能服务ChatGPT。

过去对于人工智能的发展乐见其成、坐享其成的普通人,面对功能逐渐强大的AI工具,嗅到步步逼近的危险,“作为温水里的青蛙,最可怕的是水温到底有没有上升,我不清楚”。

学者谭小荷用“无限展褶的过程”形容普通人的AI想象,“其间混杂着对技术性失业、AI失控和社会折叠等议题的多重想象,和态度暧昧的‘无定形’时刻”。

“作家当然不愿将作品贡献出来用于训练AI 工具并最终被取代。”

事实上,“技术性失业”已经不仅仅停留于想象,而是在一些领域已经或正在发生,尤其是“各种各样的写作者都对人工智能可能取代他们的工作表示担忧”。

ChatGPT发布不到半年,美国编剧协会(WGA)开启了一次好莱坞有史以来规模最大的一次罢工。AI特别是AIGC(生成式人工智能),是这个历时148天的冲突的核心,其中包括AI已被运用于影视剧的制作过程,以及现有剧本被用于AI训练的资料库。

值得一提的是,WGA的三次罢工,均与新技术的出现有关—1988年因为录像带,2007年因为DVD,2024年因为AI。

本次罢工以双方达成协议收尾。WGA针对AI采取了一系列保护措施:AI不能撰写或者改写文学素材,AI生成的文字素材不被视为原始素材;编剧可以选择使用AI,但是制片厂不能要求编剧使用AI;制片厂必须向编剧披露,提供给编剧的任何素材是否包含AI生成的素材;如果协议或其他法律禁止利用编剧的素材来训练人工智能,WGA有权保留这一权利。

然而,AI的“可怕”之处在于未来发展难以预测。这个“保护措施”的有效期能有多长,没有人敢保证。

与此同时,在中国,AI也引发了小范围的争议。今年7月,字节跳动旗下番茄小说在合同中增设“AI训练补充协议”,作家群体反对该协议,并质疑平台以免费的形式将个人作品作为训练材料,“作家当然不愿将作品贡献出来用于训练AI工具并最终被取代”。

有写手透露,网络文学恐怕是受AI写作冲击的“重灾区”,原因是网络文学本身已有成熟的“流水线作业”模式,而且其创作就是投读者所好,与AI写作的特性“不谋而合”。事实上,国内多个写作平台开始构建各自的“小说自动生成器”,期望实现的功能是内容生成、文本校对、改写润色等。

除了文学创作,AI写作已经涉足新闻写作、翻译等领域。国内的部分主流媒体开始在财经、体育等“写作结构相对模板化的新闻板块”使用AI新闻。但一名文字记者向笔者抱怨,自己所带的实习生用AI来完成自己布置的稿件—更令她气愤的是,学生直接把“稿件”粘贴给自己,甚至懒得按照新闻的格式去进行修改:“我在实习生群很克制地告诫他们,作为新闻传播专业的学生,实习期间就是打基础的时候,绝不允许使用AI写作,否则就请离开实习岗位。”

她坦诚,自己能接受借助AI工具来完成一些基础的工作,比如快速浏览论文或资料,并提炼重点信息,记录线上会议内容并作会议提要,将海量信息综合整理为背景资料等,但那只限于在掌握了一定的写作能力的基础上,而不是在连新闻结构都不懂的时候使用。

另一个媒体的摄影记者抱怨的对象却是编辑。当他花了一上午的时间,以不同角度拍下不同构图的“夏天第一朵荷花”,并获得非常满意的作品后,发现编辑最终选择了一张AI生成的荷花图作为报道的头图:“坦白说,AI生成的图片堪称完美,因为那种构图是大自然不可能形成的样子,但是我依然认为自然生长的样子才最美。”

期望成为支点的AI

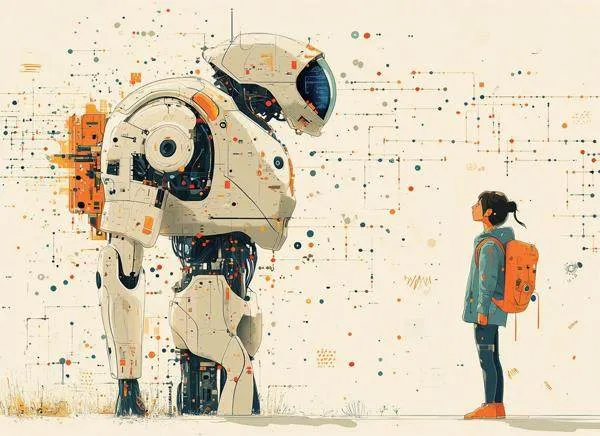

当讨论AI带来的“威胁”的时候,需要明白,情感,以及与“情感”相关的人,之所以为人的体验、情绪、人性等,应该仍是人类目前依然能够把握的独特性和优越性—在当下,AI还远不能理解人类的情感。

“我有一种‘跑圈’的感觉。”一名从事文字工作的“90后”称,现在等于就是跟AI的一场漫长“吃鸡游戏”,最终进入“决赛圈”的时候,人类能挺住,估计就是靠不能被AI学习的“情感”了。“当然如果有一天,AI连情感都学会了,那我们估计团灭了。”

情感看起来像是人类面临AI时的底线,而上述的《亲爱的悉尼》挑战了这个底线。人们难以想象,如果越来越多的人依赖AI生成内容,“人类的语言、文化的丰富性将会如何受到侵犯”,人类的情感也会如何磨灭,“这些违背了我们对AI的期望”。

那么,人类应该期望怎样的AI?有学者认为:“一个具有高自我效能的用户,可能会产生更强的授权感,因为他们更倾向AI只是辅助自己完成任务的工具。”

“AI固然可以是起点,甚至可以是支点,但如果妄想只是用AI生成,那就是终点。”AI成为支点的基础,是相信人类个体生命经历衍生的创造力是独一无二、不可取代的。

《压碎》在网络上有另外一个“版本”。有网友把短片倒过来播放:一部iPad Pro,慢慢“生发”出显示器、相机、雕像、留声机、颜料桶、钢琴、小号……我们更愿意相信,这才是正片,相信技术的终极目标,是为人类带来更美好的创造力、想象力,以及尊严及自信。

责任编辑 吴阳煜 wyy@nfcmag.com