人工晶体置换:明星手术的暗面风险

中国是近视率最高的国家之一,有着庞大的视力矫正的市场需求。近些年来,人工晶体植入手术(ICL)已经成为了许多近视人群的选择方案,尤其被年轻人接受。国内率先开展ICL手术的医疗机构如普瑞眼科医院,据统计已累计完成了数十万例ICL手术。

被视力问题困扰的,并非只有年轻人。根据国家卫健委公布的数据,中国60岁以上人群白内障发病率约为80%—以此估算,我国白内障患者人数或已高达2.08亿。

在这种前景下,另一种人工晶体置换手术(Clear Lens Extraction,简称CLE)近年来的发展,让白内障患者获得了效果更佳的治疗。

天然晶状体移除不可逆

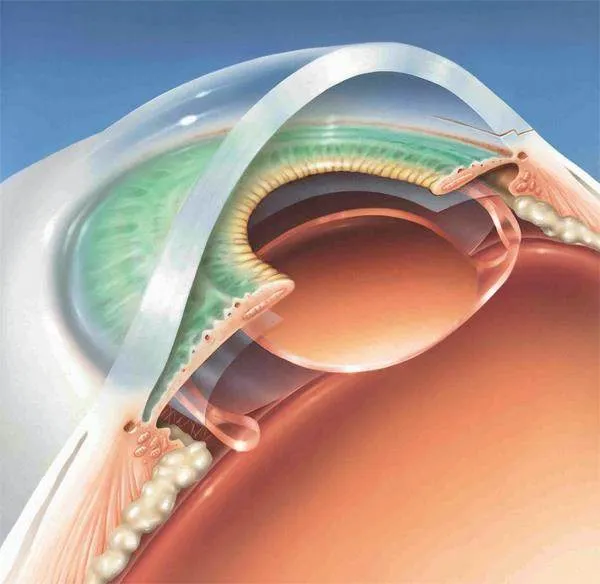

人工晶体置换手术(CLE),也称为屈光晶状体置换术。该手术通过将患者眼内的自然晶状体摘除,并植入一枚人工晶状体来替换原有的晶状体,从而改变眼睛的屈光状态,以达到矫正或修复视力的目的。

从形式上来看,CLE就是传统的白内障手术。1949年,世界上第一枚人工晶状体被植入患者体内,使患者成功复明。上世纪80年代以来,白内障手术在全球范围内广泛开展,通过植入人工晶体让患者恢复视力。而治疗白内障,也正是当下CLE最具价值的应用领域。

世界卫生组织一项报告显示,导致视力障碍的主要原因之一是未进行手术的白内障:截至2017年,未手术的白内障患者约占全球总人口的33%。此外,90%的视力障碍者生活在发展中经济体;在第三世界国家,白内障约占失明原因的48%。

当前,中国的人口老龄化问题逐渐凸显,而白内障却呈现出年轻化的趋势。有些人40多岁就已经患上了白内障。通过手术植入人工晶体,以取代已变浑浊的天然晶状体,是目前治疗白内障唯一有效的手段。

近期被不少媒体关注的“三焦点人工晶体植入手术”,正是白内障手术的一种,也是CLE的一种。其使用的人工晶体在技术上实现了突破。相较于以往的“单、双焦点散光晶体”,术后往往仍需佩戴老花镜,该人工晶体能够给白内障合并散光问题患者提供术后远中近全程视力,让白内障患者的散光、远视等问题一并得到矫正,各个距离都能看得清晰、舒适,获得“重返青春”般的感受,因而引起了较多关注。

当今社会,伴随着电脑、手机等电子产品的普及,人类的眼睛早已“不堪重负”。除白内障之外,近视、老花眼也同样是相当迫切的社会问题。

此前,角膜屈光手术(俗称“激光手术”)是不少人的选择,但该手术不一定能适用所有人。相较而言,CLE和ICL适用范围更广泛。同时,这两种手术不改变患者的角膜外形,避免了角膜表面变扁平及不规则散光等问题。

根据有关研究报告,对于高度近视眼患者,CLE术后的矫正视力通常可达到或超过术前的最佳矫正视力。而在远视和老花眼患者当中,CLE术后,其远、中、近视力分别达到0.8或更高,有77%的患者实现了完全摘镜。

不过,和“可逆”的ICL不同,CLE由于需要摘除原有的自然晶状体,因而在推广前需要更谨慎的评估。在国内,CLE目前已在一些私立医院、少数公立医院面向老花眼群体推广,而在近视领域,大多数医院还是以宣传ICL为主。

中国的人口老龄化问题逐渐凸显,而白内障却呈现出年轻化的趋势。

在另一些国家,CLE似乎已普及到更广泛的视力矫正领域。

如美国医疗集团杜克健康(DukeHealth),其网站宣传页面上写着:“CLE可以矫正近视、远视和与年龄相关的老花眼。”尽管如此,网站依然强调“通常建议50岁以上的人群进行手术”,并表示,“由于眼睛的天然晶状体将在手术过程中被移除,因此患者将来不需要进行白内障手术”。

谨慎对待手术风险

根据目前的学术研究,一般认为,CLE具有视力矫正效果显著、安全性高、恢复快、可预测性和稳定性良好等多项优势。但既然是手术,就不可避免地伴随着潜藏的风险。

在国内一些互联网社交平台上,不少人分享了自己通过ICL矫正近视的经历,表示术后出现了视觉中有光晕,以及干眼症、飞蚁症等后遗症。有专业人士指出,即使是适用范围相对较广的ICL,也并不一定适用所有患者,因此术前检查和评估极为重要—有些不规范的医院可能在利益的驱动下,依然建议不适宜或者在临界值边缘的人群进行手术,因而导致了术后风险的增加。

高度近视患者的手术要求更为苛刻。

同时,ICL非常考验医生的经验技术,如果手术过程中操作失误,就有可能使眼睛产生异物感,引发感染甚至导致白内障。尽管ICL号称是一种“可逆”的手术,但如果对眼睛造成了损害,哪怕事后再通过手术取出人工晶体,患者承受的伤害和痛苦依然是不可逆的。

也正因此,相较于相对可控的ICL,CLE作为一种不可逆的手术,患者往往更难以承担手术失败的后果。尽管其安全性和效用已经被国外权威研究所确认,但其中伴随着的风险仍需要谨慎审视。

2023年底,中国眼科专家李朝辉在《中华眼科杂志》上发表论文,指出:“CLE所带来的调节功能的丧失、潜在的术中及术后并发症以及术后视力矫正的不理想等问题仍然存在。因此,不应盲目进行此类手术。”

针对高度近视患者群体,李朝辉在论文中指出,高度近视患者眼轴较长,眼球壁较薄,且常伴随着眼底病变和玻璃体液化,通过CLE矫正视力时,存在潜在的严重手术并发症风险,如视网膜脱离、感染性眼内炎、人工晶状体脱位等。

因此,高度近视患者的手术要求更为苛刻,不仅需要在术前进行详尽的检查,还需要注意术后的养护。

其中,和ICL的情况类似,通过CLE矫正视力后,任何剧烈运动都有让人工晶状体脱位的风险。这使得CLE并不适宜舞蹈家、运动员、消防员等职业人群,也因此不少医生会拒绝为年轻人进行CLE。

并且,人工晶体不可能百分百还原自然晶体的调节能力,在明暗条件有显著变化时,视力将显著下降。接受了“三焦点人工晶体植入手术”的患者称,在夜间时,能显著感觉到视觉变模糊以及炫光、光晕等情况。

另一方面,当前国内的基层医疗机构和医生还不能熟练掌握手术技术,在处理情况复杂的患者时缺乏经验。就白内障手术而言,中小眼科机构患者术后感染发生率,显著高于大型眼科机构。医生还需要一段成长的过渡期,也是CLE现阶段不适宜推广的原因。

手术应用前景几何

目前,国内白内障手术的价格约为3000元到3万元之间,较为亲民,但医疗机构对白内障手术之外的CLE的报价,普遍在6万到10万元左右,和国际上约6000美元到1.6万美元的价格相近。比较其他类型的视力矫正手术,如激光手术等,这一价格就显得相当高昂。

占据CLE费用大头的,是用于植入的人工晶体。长期以来,中国人工晶体都依赖于进口,尤其是多焦人工晶体,其主要生产厂商是国际四大眼科医疗器械公司,分别是爱尔康、强生、博士伦和蔡司。这是因为中国人工晶体的研发生产起步较晚,直到近两年才在高端产品上有了突出成果。

为此,中国正在加大对该领域的政策扶持力度,同时推动人工晶体降价。今年6月,国家组织了人工晶体等医用耗材的集中采购,推动一些医院白内障手术价格平均降价50%~60%,其中三焦点人工晶体植入手术也有了显著降幅。当然,要将价格长期维持在低位,仍需国产人工晶体真正打破技术垄断。

无论如何,CLE的降价将是大势所趋。

可以想象的是,随着价格的降低和技术的成熟,未来CLE在国内一定会普及到更多领域。根据国家卫健委的报告,2023年我国儿童和青少年近视占比达到了50%,大学生群体甚至接近90%。

无论是试图一劳永逸解决视力问题,还是为了形象的美观,通过手术矫正视力,正逐渐成为社会主力人群尝试“摘掉眼镜”的选择之一,CLE有着庞大的潜在需求。或许不久之后,CLE将会和整容一样普遍。

而从当前正在普及的ICL的情况来看,不少医院的宣传,往往存在避重就轻之嫌,难以让患者完全认识到其中的风险,需要医学生和患者群体自行在社交媒体上宣传其中利弊。对于CLE而言,一旦摘除原有天然晶状体,就不可能再复原,医院更有必要承担相应的义务,清晰地向患者阐明风险。

有调查显示,倘若接受CLE的患者较为年轻,仍有工作需求,就会对视觉质量有更高的要求,这可能导致患者对手术效果的主观评价产生偏差。

因此,如何宣传CLE和其他矫正手术各自的优劣,结合患者的客观条件评估其需求,避免利益驱动下的盲目推荐,对有关部门和医疗机构来说,也是值得审视的话题。

责任编辑 吴阳煜 wyy@nfcmag.com