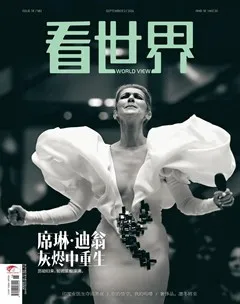

席琳·迪翁:灰烬中重生

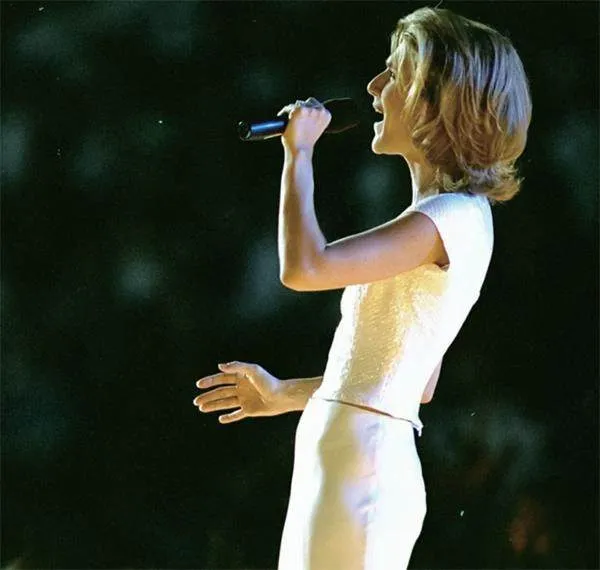

这无疑是流行音乐界最励志的一刻:7月26日夜,巴黎奥运会开幕式临近尾声,热气球载着圣火在塞纳河畔升空,歌手席琳·迪翁现身埃菲尔铁塔的阳台,献唱了法国名曲《Hymne à l'amour》(爱的颂歌)。

不论和奥运还是巴黎,席琳皆有着不浅的缘分。1996年,她在亚特兰大百年奥运会开幕式上演唱了《The Power of The Dream》(梦想的力量),成为首个奥运独唱歌手。用法语演唱的她,由于对法国文化杰出的推广和贡献,还在2008年获得了骑士荣誉勋章。

而这次开幕式上的亮嗓,之所以让人惊喜,是因为这是席琳自2022年以来的首度公开表演。此前,她由于诊断出“僵人综合征”,不得已暂停了所有工作。

所谓“僵人综合征(SPS)”,乃一种极为罕见的免疫性神经疾病,病发率为百万分之一,由对噪音、触觉或情绪压力的高度敏感引起。发作时,患者的躯干和四肢都不受控,会出现浑身剧痛、痉挛等反应。

更绝望的是,这种病目前尚无特效药,也没法治愈,仅能尽可能改善症状。

在被病魔纠缠的成百上千个日夜里,席琳遭遇了什么?6月21日,亚马逊上线的纪录片《这就是我:席琳·迪翁》,让人们有了机会在奥运的光环之外,去主动了解、倾听席琳自身的讲述。背后涌动的,不止有她人生传奇的色彩,还有如岩浆般滚沸的女性力量。

小镇走出的世纪天后

加拿大导演泽维尔·多兰的电影《妈咪》中有一幕,男主人公史蒂夫在厨房和母亲、邻居聊天时,用磁带放起了席琳·迪翁的《On ne change pas》(我们不会改变)。

“On ne change pas, on met juste.

(我们不会改变,只是穿上)

Les costumes d'autres et voila.

(别人的衣服,就这样!)

On ne change pas, on ne cache.

(我们不会改变,我们只是)

Qu'un instant de soi.

(暂时隐藏自己)”

伴着缱绻而舒缓的歌声,平日里锋芒相对的仨人,难得卸下了面具,开始笨拙扭动起来,史蒂夫高喊:“她(席琳)是我们的国宝!”

这是席琳在加拿大的至高地位。

但在以“国宝级”的身份走红前,席琳·迪翁只是一个小镇女孩。1968年,她出生在加拿大魁北克省法语区一个名为“查理曼”的小镇,家中足有14个兄弟姐妹,她是其中的老幺。

迫于家境贫寒,地方不够住,席琳曾在橱柜抽屉里睡过觉。

每次唱歌,席琳都感觉像是在将自己的一部分灵魂注入其中。

幼年时,迫于家境贫寒,地方不够住,席琳曾在橱柜抽屉里睡过觉。但多年后谈到记忆里的画面,比起牢骚,她更多的是感激。

“有时候,冰箱里什么都没有,妈妈也会挖尽心思,比如给我们做胡萝卜馅饼,还会把甜菜、自制番茄酱和所有能找到的调料端上桌。”

除了浸润在亲情和爱中,音乐,也是这个家庭日常的支柱。席琳的父亲是一名手风琴演奏家,母亲精通小提琴。婚后不久,他们搁置了事业的抱负,却并未让音乐从家中退场。

席琳·迪翁这个名字,源于一位法国歌手于格·欧弗雷演唱的《Céline》。或许是种预言,她从小就爱上了唱歌,舞台有时是自家的钢琴酒吧,有时是厨房餐桌,父母和哥哥姐姐都是她的观众。“天花板上有盏灯,感觉我几乎可以触摸到光和群星。”

她将这种流淌在血液里的东西,谓作自己的“安身立命之本”。5岁那年,她参加了当地举办的传统歌谣大赛,初战大场面却毫不怯生,这让母亲意识到,自家小女儿拥有强悍的舞台表现力。

在另一段广为流传的家庭录影中,席琳和家人们围坐着唱歌。未受过专业训练的她,音准清亮,极具穿透力,语感拿捏的灵活和成熟度远超同龄人,仿佛嗓子被老天爷亲吻过一般。

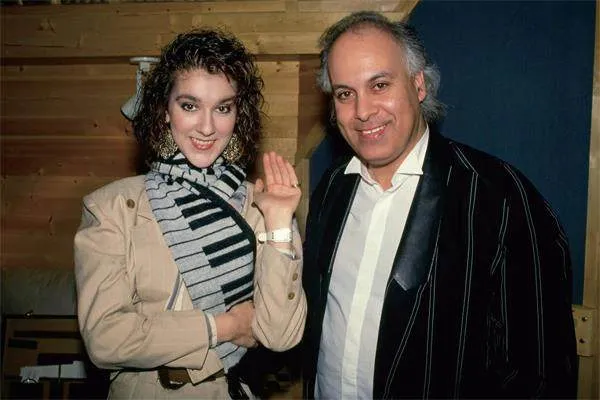

为了让这副歌喉被更多人听见,席琳12岁时,母亲特蕾莎和哥哥雅克为她量身打造了人生中第一首法语歌《Ce n'était qu'un rêve》(这只是个梦),并将录制好的demo寄给了加拿大著名的音乐制作人雷尼·安杰列。

起初,雷尼并没拿这盘demo当回事,直到席琳另一个哥哥迈克尔找上门,他才腾出空来,并在听完整首歌后,激动到按捺不住,当即通知席琳来魁北克现场试音。

见面后,席琳的清唱再次让雷尼确信,面前这个女孩怀有无限可能。为了培养席琳,他不惜抵押房产,为其出了第一张法语唱片《La voix du bon Dieu》(上帝之声)。不同于野心昭彰的名字,封套上的席琳,仍留有格外鲜明的少女青涩感。

此时的她,决意离开学堂,随雷尼辗转日本、瑞士、爱尔兰等国表演,安心绘制着个人的蓝图:

从首次亮相电视荧幕,到被法国著名作曲家埃迪·马尔奈约歌,到斩获日本雅马哈流行音乐节金奖,再到当着教皇约翰·保罗二世和6万多位现场观众表演……

截至18岁,席琳·迪翁已陆续发行了9张法语专辑。她以狂飙猛进的高产,连同那些让人刮目的殊荣一道,巩固着在加拿大法语区的名声。

在花两个月攻克语言上的障碍后,1990年,席琳趁势推出首张英语专辑《Unison》(水乳交融),这张唱片一举打入美国Billboard专辑榜第74位,收获白金销量认证,蕴含着她进军英语市场、征服更广大主流人群的宏愿。

面对媒体蜂拥的关注,这位天才少女冲着镜头,坦白了自己的目标:“我的梦想是成为国际巨星,并且能够一辈子唱歌。”

她没有食言,并且不断以切身行动,拉近和迈克尔·杰克逊等偶像之间的距离。

以爱的名义呼唤

如果从专业角度出发,给席琳·迪翁的职业生涯做总结,得出的结论或有些意外:除了稍显传统和保守的成人抒情外,她也没落下对摇滚、舞曲、Soul、福音等风格的探索,以此全方位精进声乐表达的技术。

在这些风味各异的配方中,有一条叙事主轴却是不变的:爱。如同她在《Let's Talk About Love》(让我们谈谈爱)中深情的咏唱:

“There's a thread that runs right through us.

(有一根线把我们串在一起)

And helps us understand.

(帮助我们理解)

As subtle as a breeze.

(像微风一样难以察觉)

That fans a flicker to a flame.

(让火星变成火焰)”

这种在情感表达上极其炽热,又承载了许多内敛、细腻的特点,根植在童年和睦的家庭氛围中,也是她和一生挚爱—雷尼的动人佳话的写照。

对于席琳而言,雷尼远不仅是那个发掘自己、将一介平民姑娘打磨成钻石的伯乐,而对方赏识的,也不单是她洋溢的才华。90年代初,随着席琳人气的爆红,俩人的感情也在长期共处中升温,直到难以抵挡。

对于这段相差26岁的老少恋,外界难免有所顾虑。在席琳的母亲特蕾莎眼中,雷尼有过两段婚姻、三个孩子,他想做的不过是利用感情将小女儿掳走。

“当我告诉妈妈,我对雷尼有一种非常强烈的感情时,她的样子根本就是要起身去杀了他,只为了让我从中脱身。”忆起母亲发飙的场面时,席琳说道。

几番拉锯后,1994年,席琳和52岁的雷尼携手步入婚姻,为了挡掉非议,他们用了接下来二十多年,去印证对彼此用心的坦诚和无悔。

最具说服力的,当属席琳那些代表性的金曲,无不是在爱意和思念的包裹下完成,因而与歌者的声线高度相称。譬如联手皮博·布赖森的《Beauty and the Beast》(美女与野兽),推出后大受欢迎,成为了席琳第二首荣登Billboard前十的单曲,并相继摘下格莱美和奥斯卡奖。

《The Power Of Love》(爱的力量)翻唱自珍妮佛·罗许1985年的热单,成了席琳在美国的第一首冠军单曲;《When I Fall In Love》(坠入情网)作为电影《西雅图夜未眠》的主题歌,同样成绩不俗。

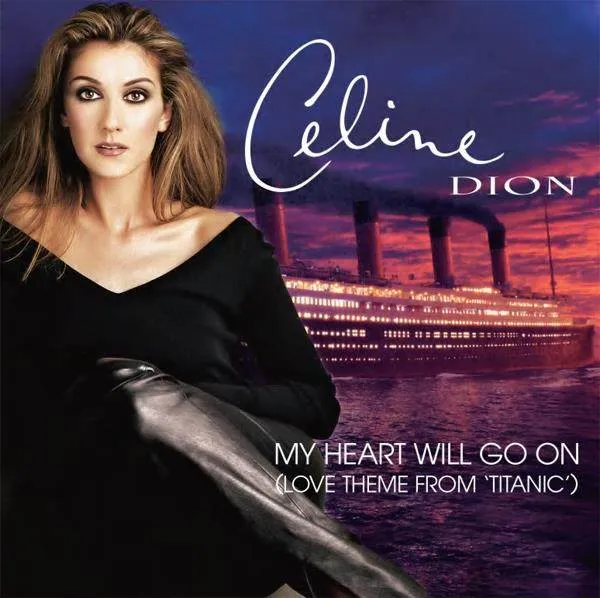

但,对于国内乃至全球的上亿听众而言,席琳在传唱度和影响力上的高峰,莫过于那曲缠绵悱恻的《My Heart Will Go On》(我心永恒)。

回溯《我心永恒》的诞生,可以说是场“美丽的意外”。包括《泰坦尼克号》的导演詹姆斯·卡梅隆在内,整个剧组都对这首歌跟电影的适配度抱有些迟疑。席琳本人也在最初收到词曲时,以“旋律平淡”为由拒绝演唱。

最后,在丈夫兼经纪人雷尼的不懈劝说下,席琳走进录音棚试唱了一遍—没有返工,没有修音,这个全凭直觉输出的demo,就这样放在影片结尾,给整段“旷世绝恋”画上了悠长的句号。

后来的故事,于众人都毫不陌生。《泰坦尼克号》的原声带全球热销超过1500万张。1998年的奥斯卡颁奖礼,《我心永恒》无悬念荣膺最佳原创歌曲奖。

在国内,这首歌风靡大街小巷,制霸KTV,蹿升为一代人的欧美流行乐启蒙,赵丽蓉还曾在世纪末的春晚舞台,以此作为“绝唱”。十多年后,席琳受邀登上蛇年春晚,作为首位在春晚露面的欧美歌手,再次演绎《我心永恒》。

这首“养老保险”,席琳唱了大概有上万次。在很多公开的采访和节目里,她会白眼一翻,说“唱吐了”。不过玩笑开完,她还是会被台下观众的热泪和注视所牵动,重新投入到空灵的演唱中。

每次唱歌,席琳都感觉像是在将自己的一部分灵魂注入其中。在各个阶段,她诠释跟表达“爱”的心境都不一样,而就像《泰坦尼克号》,她和雷尼的爱情之船,也在旅途中经受着剧烈的颠簸。

和命运的赌博

千禧年到来前,刚处在事业巅峰期的席琳,突然宣布将暂别舞台,歌迷为之哗然。

作出决定的理由,是她在一次演出途中,摸到丈夫脖子上有个鸡蛋大小的硬块。当天赶往医院检查后,雷尼被确诊为咽喉癌。席琳强忍着悲痛,决定放慢工作的节奏,多抽出点时间陪在爱人身边。

2001年,为了让雷尼此生无憾,席琳通过人工受孕生下了大儿子。这时,雷尼经过38轮化疗,病情也渐趋好转。不过新的麻烦很快冒出:为了挣钱养家,同时不在世界各地周转、巡演,席琳亟需一份更方便、稳定的工作。

于是,她在次年宣告复出,并跟拉斯维加斯著名的凯撒皇宫大酒店签订了一份长达三年的驻唱合约。合约规定,席琳要在五年内进行600场演出,平均每周5场。

为了招揽远方的来宾,拉斯维加斯斥资3000万美金,用4个月为席琳造了一座可容纳4000人的剧场。凯撒皇宫还特别加装了造价百万的增湿设备,来保护这个地球上绝无仅有的“金嗓子”,免受沙漠干燥气候的影响。

在同个地点开几年专场,还是马拉松式的,这在全球范围内都找不出先例,席琳的驻唱合约因此被视作“音乐史上最大的赌注”。而后每场售罄的票房证明,歌迷们为了现场聆听她的天籁,的确会从全球各地飞来。

席琳创下了一个经济学的奇迹,由于演出大获成功,她和凯撒皇宫续约至2007年。这期间,近300万观众创造了超4亿美元的利润。席琳凭着一支麦克风,化身为赌城娱乐业的招牌。

2010年10月23日,经历5次流产后,席琳诞下了一对双胞胎男孩,这也促使她在次年的3月15日重返拉斯维加斯,开启新一轮驻唱“Celine Show”(席琳秀)。

此时的赌城,尚在经济风暴的阴霾中挣扎,人们期待席琳像个点金圣手,拉动当地的旅游市场复苏。驻唱的模式不同于以往,要和一支30人的管弦乐队互动。合约期满后,延长到了2019年。

数年如一日的高强度表演,对于任何常人的体力都意味着极大的损耗,即便是席琳这样自律到可怕的女明星。在拉斯维加斯,她像一台上紧发条的精密机器,推掉了一切社交和录综艺的邀约,每天做的事就是排练,按时登台献唱,晚上回家洗澡,睡觉,因为嗓子坏了,生活也会随之乱套。

回头看来,那是她为家庭劳碌最多、也最忽视个人身心的几年。唱歌之余,她还要辅导儿子们的功课和学业,应对丈夫体内的定时炸弹。

2016年1月14日,雷尼因癌症复发逝世。葬礼的举办地,是当年席琳与之成婚的蒙特利尔圣母大教堂,当日,国外各家媒体都捕捉到了那个悲情的瞬间:席琳黑纱遮面,牵着三个未成年的儿子,在雷尼的灵柩上留下深深一吻。

她患上了“咽鼓管异常开放症”,这是一种因听力过敏导致神经系统紧张的病。

同年的8月26日,她发行了法语专辑《Encore un soir》(再多一晚),以此悼念亡夫,并在同名曲中唱道:

“Encore un soir encore une heure.

(还是那个夜幕,还是那个时刻)

Encore une larme de bonheur.

(还有幸福凝结成的泪珠)

Une faveur comme une fleur.

(那无尽的爱意如花朵般盛开,永不凋零)”

送别雷尼后,很长一段时间内,席琳出现在公众视野里,都是形容枯槁、面色憔悴。博眼球的媒体还会用“skeletal frame”(骷髅般的身形)来形容她。

鲜少有人知道,远离聚光灯的席琳扛着多大的压力。2018年,她宣布要做一个小型耳科手术,演出被迫中止。原来,她患上了“咽鼓管异常开放症”,这是一种因听力过敏导致神经系统紧张的病。席琳用了很久的滴耳剂,直到无法消受才选择了手术。

歌迷们推测,这是在赌城驻唱多年落下的病根,但没人想到,眼前难熬的、生理性的痛苦,还只是个开始。

“即使爬,我也要爬回舞台上”

年少成名以来,席琳最引以为傲的“乐器”,就是自己的歌喉。状态好的时候,她可以在各个通告间无缝衔接,一晚上能录三首歌。

直到纪录片《这就是我:席琳·迪翁》上线,人们才得知,早在罹患僵人症前,2008年的“为爱冒险”世界巡演期间,席琳就出现了声带痉挛的情况。

她将之形容为一根橡皮筋在拉扯过程中绷得过紧,没办法放松,高低音的切换不再丝滑,嗓子会疲惫,变尖。拿手的“乐器”突然背叛了自己,让她陷入焦躁与慌乱。

僵人症的到来,无异于雪上加霜,席琳的生活加速脱轨。除了吞咽能力退化,她开始关节作痛,连走路都变得艰难。

为了缓解身体的重荷,做回舞台上气场全开的女战士,她不得不依赖药物,从一片、三片加到五片。最多的时候,她一天要吃八九十毫克安定,这还只是其中一种药。“我不想说得很夸张,但我当时很可能因此丧命。”

实在唱不动的时候怎么办?只能借助作弊,比如拍拍麦克风,假装设备出了问题,或是示意观众接唱。席琳也承认,以往用过很多取消演出的“理由”,包括鼻窦感染、耳部感染等等。

随着秘密一天天变得沉重,坚厚的铠甲被刺穿。这让她意识到,自己不能再对舞台和粉丝说谎了。

2022年底,席琳面向镜头,对外透露了自己患病的事实,并承诺:“我有信心正在慢慢康复,希望能尽快和大家见面。”视频中的她,虽能看出患病后的色衰和不振,但依然身着一袭黑裙,将发髻绾在脑后,显得优雅、强韧。

纪录片《这就是我:席琳·迪翁》的拍摄有两个目的,一是为了呈现给歌迷真实的复健过程,不仅是身体和声带的,还有情绪和精神上的;二来则是让孩子们撇开网上的纷扰,看见自己正在经历怎样的拔河。

因此,纪录片在穿插早年影像资料的同时,更侧重于席琳过去几年内琐碎的治疗日常。大部分时间里,她素颜出镜,穿着厚厚的羊毛袜,在运动医学专家的指导下拉伸,量血压,尝试静脉注射免疫球蛋白、血浆置换等方案。

影片中最让人揪心的一段,是席琳在为参演的首部大银幕作品《短信情缘》(Love Again)录制同名主题曲时,刚完成较满意的一版,就突发了严重的癫痫。

在那漫长的10分钟内,她先是脚底板抽筋,接着躺在按摩床上,全身抽搐不已,肌肉僵到无法动弹,面部扭曲变形,只剩一双眼睛圆睁着,噙满了泪水。理疗师试图让席琳捏捏自己的手,同时询问她是否要关掉摄像机。

席琳摇了摇头,她不介意保留下这个难堪的场景。最终,当她恢复平静坐起来说话时,团队的人告诉她,这次发作的诱因,很可能是她刚在录音时太激动,对大脑刺激过度。

她听完有些沮丧,“难道我以后只能压抑自己的情绪吗?”为了鼓励席琳,理疗师提出让她唱一首打气的歌,温·史塔克斯的《Who I Am》(我是谁):

“Can finally breathe, taking it in, look at me flying.

(终于可以呼吸,接受自我,看看我飞翔的样子)

It's always been there, it just took me a minute to find it.

(自我一直在那儿,只是需要我花点时间把它找出来)

If I were to be anybody else, I'd just be hiding.

(如果我成为他人,自我便会隐藏起来)”

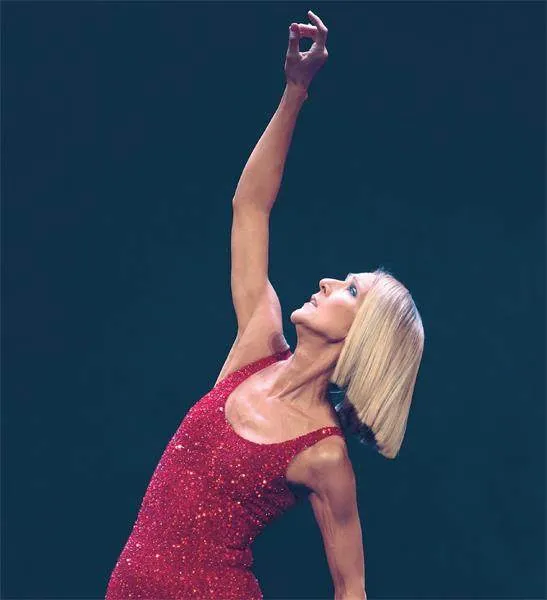

没有华丽的演出服,没有人海和声浪,席琳赤着脚,攥紧拳,跟随手机伴奏发出了铿锵有力的宣誓,如同她常挂在嘴边的那句“The show must go on”(演出必须继续),在音乐的灌溉下,原本迟暮、爬满皱纹的脸庞,顿时恢复了神采。

灰烬中重生

在为巴黎奥运开幕式献唱前,席琳上一次成为大众关注的焦点,是在今年2月5日的格莱美颁奖礼上,作为压轴嘉宾久违现身,给泰勒·斯威夫特授予年度专辑奖。

这不仅标志着席琳复出的讯号,也被人们咂摸出了些“新老交接”的寓意。《滚石》杂志曾将席琳和玛丽亚·凯莉、惠特妮·休斯顿评为美国90年代三位扛鼎的女歌手。她们亮眼的人声技术,在全球各地被写进教科书,成为音乐爱好者们争相仿效的标杆。

如今,音乐产业的浪潮奔涌向前,传统diva的大势已去。在以泰勒为首的创作者感召下,年轻一代的听众们流连于电子合成器、说唱和R&B等风格中,至于昔日的实力派老将,大都面临着机能退化的窘迫,抑或磨灭了冲劲。

脱下天后桂冠的她,像个没有一点包袱的喜剧人,江湖外号“席丹丹”。

席琳没想过从一线退休,舞台于她,是有魔力的,是一种“让人上瘾的馈赠”。每当听到底下观众喊出自己的名字,她便会肾上腺素激增,心跳加速,被一种奇妙的连结感笼罩。

在纪录片中,她分享了自己和演出团队在造型上倾注的心血,比如用按扣接一段假袖子,以便看起来更时尚,同时有利于抬肘和活动。

在介绍钟爱的高跟鞋时,她表示:“只要看中一双鞋,不管什么码数我都会设法穿进去。”神情间透着小女孩的倔强。

私底下和孩子相处,她又会换上另一副面孔:充满耐心和尊重的妈妈。在家中,她总会营造出包容、善意的交流氛围,鼓励儿子们的个性发展,也会带他们给感染新冠的管家发唱歌视频,为其加油、祈福。

这种开明的育儿心态,一部分也是为了弥补当年的缺失。对席琳而言,年少成名的代价,是她为了保护声带,不能像同龄人那样喝酒、抽烟、聚会,名正言顺地熬夜和狂欢。“我有时希望自己可以玩摇滚乐,当个吉他手。”

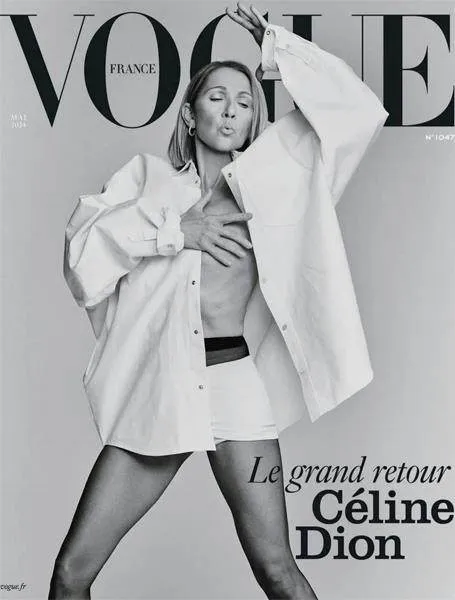

好在如今,迈入人生下半程的席琳,逐渐找到了专属的“摇滚”精神。脱下天后桂冠的她,像个没有一点包袱的喜剧人,江湖外号“席丹丹”。今年5月,她登上法国版《Vogue》封面,尽显松弛、乐观的一面,宣称很自豪在55岁可以向大家展示自己的美丽。

奥运开幕式上那曲《爱的颂歌》,让她的身影和原唱—法国“香颂天后”伊迪丝·皮雅芙相重叠。俩人既是天生的歌者,也都各自尝尽了人生的辛酸和无奈。在传记片《玫瑰人生》中,晚景凄凉的皮雅芙被记者问到对后世的女性有什么忠告时,她轻吐出三个字:

“Aimer!Aimer!Aimer!”(去爱!去爱!去爱!)

相隔70年的时空,席琳同样没忘记自己为何出发。当舞台灯光亮起,人群开始沸腾,她便会坚定地凝视前方,让歌声成为治愈的良药,践行对“爱”的信念与礼赞。

不过,在以好妻子、好妈妈的角色打拼了大半生后,她以全新的英雄之姿,将过往的心碎与哀伤,温柔与勇气,整合进故事感升级的嗓音中。

这不仅是席琳的歌迷想看到的,也能触动大众的心绪。一个被时代垂青、打上高光的女歌手,历劫后涅槃归来—比起以往任何时候,这个故事都更能带给人们深切的体悟。

责任编辑 何承波 hcb@nfcmag.com