“乐”字立骨,一线串珠

【教材分析】

《醉翁亭记》是统编版教材九年级上册第三单元的一篇文言文。这一单元所选的诗文在描写景物、抒发感情的同时,也表达了作者的政治理想、志趣抱负,单元提示中也要求学生注意体会古人寄托于山水名胜中的思想情感,感受作者的忧乐情怀。《醉翁亭记》是一篇优美的游记散文,“乐”字作为情感基调贯穿全文始终,与此同时,“乐”字背后也包含着欧阳修的家国隐忧。

【学情分析】

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)对7—9年级学段的要求是:“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。”[1]九年级学生经过一段时间的文言文学习,积累了一定数量的文言词汇,初步掌握了文言文阅读的一些方法和技巧,能够自主借助工具书疏通文意,对于文中传递的情感有所领悟。但由于背景知识和生活阅历的缺乏,九年级学生对于文章一些深层问题的理解大多停留于表层。例如,学生通过阅读课文,能够大致分析太守之乐的具体表现,教师加以点拨即可。但是,学生可能会产生疑问,欧阳修为什么在被贬的“大不乐”心境中还能够感受到快乐呢?这就需要教师适时引入相关资料,帮助学生更好地探究太守之乐的成因。

【教学目标】

1.朗读课文,在疏通文句、理解文意的基础上,依据相关语句分析太守之乐的具体表现。

2.领悟欧阳修民胞物与的胸襟情怀以及随遇而安的旷达品性,涵养热爱生活、乐观昂扬的人生态度。

【教学重点】

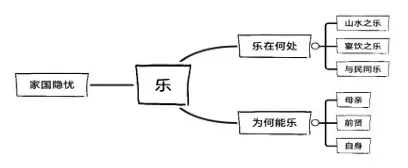

以“乐”字为主线,探究太守乐在何处、为何能乐以及乐中隐忧。

【教学难点】

品悟欧阳修济世安民、达观从容的精神气度。

【教学课时】

2课时。

【教学过程】

一、温故知新,导入学习

同学们,我们前段时间学习了范仲淹的《岳阳楼记》,大致了解了庆历新政的历史背景。范仲淹等人遭到谗言被罢免后,欧阳修因为支持他们的政治改革,上书辩解,被贬滁州。《醉翁亭记》正是写于这一时期,让我们一起走进课文,看看欧阳修在这样的处境中写了什么景,抒发了什么情感。

设计意图:温故知新,从学生有所了解的庆历新政出发,在一定程度上拉近学生与文本之间的距离,激发学生的学习兴趣与探索热情。

二、朗读课文,感受太守之乐

1.学生自由朗读课文,读准字音、语调、节奏,并结合注释疏通文章大意。同桌之间相互串讲,教师巡视聆听。经过小范围内讨论后仍然不能读懂的文句,由教师组织全班同学共同探讨,教师适时点拨,答疑解惑。

2.在疏通文句、理解文意的基础上,引导学生带着问题再次朗读课文,并思考文中最能体现太守心情的一个词。

预设:学生在朗读中找到关键词“乐”。

设计意图:“乐”字一共出现了十处,作为全文的情感基调贯穿始终。此后的教学活动将围绕“乐”字展开,依次探究太守乐在何处、为何能乐以及乐中隐忧。

三、细读课文,分析乐在何处

学生自由阅读课文,运用批注阅读法,圈点勾画,依据相关语句分析太守之乐的具体表现,并开展小组讨论,相互交流对太守之乐的认识。最后,各小组派代表进行讨论汇总。教师应注重培养学生的形象思维能力,引导学生尽可能代入文章情境,想象自己此时此刻正在滁州与太守一同饱览山水风光,一同畅享游玩雅趣。教师根据具体情况,适时点拨学生品悟不够到位之处。

预设:

1.山水之乐

“环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。”

这是从空间维度总括山水之乐,从中可以体会到群山环抱、草木茂盛、幽深秀丽、流水潺潺的滁州山水带给欧阳修视觉和听觉的双重享受。

“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。”

这是从时间维度细致地描绘朝暮、四时的景观变化带来的赏景之乐。从清晨日出到暮云归来,从野花盛开的春季,绿树成荫的夏日,再到风霜高洁的秋天,水落石出的冬令,昼夜交替、季节轮转下的自然美景,都被欧阳修敏锐地捕捉到了、感受到了,并从心底生发出喜悦之情。

2.宴饮之乐

“临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。”

从第三段起,欧公转向书写富有人间烟火气息的快乐。宴会的乐趣不在于动听的琴瑟管弦,而在于鱼肥酒清、山肴野蔌的物产丰足,投壶、下棋的闲情雅致以及饮酒畅谈的安闲自在。

3.与民同乐

“已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”

最后一段一连出现了七个“乐”字,两次运用“知”与“不知”的对比,将太守之乐推到极致,禽鸟无法感知游人的快乐,游人无法感知太守的快乐,只有太守能够同时感受到禽鸟之乐与游人之乐。禽鸟的快乐与百姓的快乐具有相通之处,都是一种不受拘束的自由平等的快乐,呈现出和谐融洽的氛围。

设计意图:本环节以自主、合作、探究的方式组织教学,给予学生充分的阅读品鉴空间,尊重学生的学习主体地位,锻炼他们自主品析文言文的能力。在适当答疑解惑的同时,又能帮助学生深化对课文的理解,为后续活动的开展打下良好的基础。课标中明确要求学生能够“积极观察、感知生活,发展联想和想象,激发创造潜能,丰富语言经验,培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力”[2]“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”[3]。教师在教学的过程中,如果能够引导学生运用形象思维,充分发挥想象力,想象自己此刻正置身于滁州山水画卷之中,与欧阳修一起品味着朝暮、四时的景观变化,探索着生活中那些容易被忽视的趣味,就能更好地体会欧阳修对生活的真切热爱,从而更好地涵养热爱生活的积极人生观。

四、扩读课文,探究为何能乐

《醉翁亭记》写于欧阳修被贬滁州的时期,他是如何从苦难的境遇中振作起来,重新找到快乐的呢?让我们一同走进欧阳修的人生经历去一探究竟。

为学生提供如下补充阅读材料:

1.欧阳修的童年经历。

欧阳修四岁时父亲去世,母亲独自一人将他抚养长大。尽管家境贫寒,但欧母也依然坚持要教儿子读书成才。欧阳修到了入学的年龄,由于请不起塾师,也买不起笔墨纸砚,母亲就带着年幼的他来到河畔的沙滩上,用坚硬的荻草秆作笔,把沙滩当作纸,一笔一划地教他识字认字。没有钱买书,母亲就带着欧阳修来到有藏书的邻居家借书读,遇到好书还要求他抄录下来学习钻研,直到融会贯通为止。

这一补充阅读材料意在引导学生品悟母爱,明晰教育的重要性。欧母教会了欧阳修在没有纸笔的情况下如何学习,在没有钱买书的困境中如何饱读诗书,使他逐渐养成了不受外部环境约束,能够随遇而安的旷达品性。这是“为何能乐”的第一层原因。

2.北宋贤臣王禹偁的事迹。

公元995年,北宋贤臣王禹偁同样因为直言敢谏,被贬滁州。在担任滁州太守期间,他并没有消沉避世,而是十分关心百姓的农耕生活,真心实意地为百姓的利益考虑,对百姓报以深切的同情,深受滁州人民的爱戴。欧阳修被贬滁州后,多次前往拜谒王太守祠,写下《书王元之画像侧》称赞道:“诸县丰登少公事,一家饱暖荷君恩”,以前贤的事迹勉励自己。在此后的三年里,他继承王禹偁的做法,施行宽简爱民的政策,“不见治迹,不求声誉,以宽简不扰为意”。在他的治理下,滁州岁物丰成、民心欢愉,呈现出一派祥和图景。

这一补充阅读材料意在引导学生关注欧阳修与王禹偁在被贬后的相同举措,即二者都能从个人的痛苦中超脱出来,关注广大人民的生活。在阅读该材料的过程中,适时回归课文,“负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也”,滁州的人民无论年老长幼都有闲心逸致外出郊游、欣赏美景,正是生活安定的外在表现,因而作为太守的欧阳修能够获得精神上的快乐。这是“为何能乐”的第二层原因。

3.欧阳修同一时期创作的其它相关诗文。

《丰乐亭游春》:“春云淡淡日辉辉,草惹行襟絮拂衣。行到亭西逢太守,篮舆酩酊插花归。”

《谢判官幽谷种花》:“浅深红白宜相间,先後仍须次第栽。我欲四时携酒去,莫教一日不花开。”

教师需引导学生结合课文中自然景物描写的段落,品味欧阳修在对朝暮、四时景观变化的描绘中流露出的对生活的热爱之情。他在母亲、前贤等人的影响下,在艰苦的环境中仍能积极探索生活中的美好。这是“为何能乐”的第三层原因。

设计意图:特级语文教师余映潮主张教师应当“从课内文章出发,从某种角度出发,进行扩展式阅读,为课文找到扩读、比读、衬读、助读的其他文章”[4],可以从渲染主题、辨析比较、追寻事物联系、帮助学生理解课文、烘托课堂教学气氛的角度进行扩读。“乐观”作为一种积极向上的人生态度,并非与生俱来,而是在成长的过程中逐步养成。教师应引导学生逐层探究欧阳修“乐观”精神的成因,让学生在探究的过程中,加深对于“为何能乐”的理解,而不是笼统地作出标签化的定论。

五、再读课文,品析乐中隐忧

欧阳修真的完全快乐吗?他难道真的没有忧愁吗?

引导学生关注“乐”字背后的家国隐忧,这需要结合庆历新政的历史背景进行教学。范仲淹、欧阳修等人怀揣着济世安民的理想,在国运积贫积弱、人民生活困苦之时,纷纷上书言事,主张澄清吏治、重视民生,但遭到了保守派的陷害。此次被贬滁州,不仅是欧阳修个人的失意,还是整个庆历新政的失败,国运积贫积弱、人民生活困苦的局面仍然无法改善,心中又怎能没有忧郁和痛苦呢?可见,欧阳修并非没有忧愁,只是再忧愁也无济于事,与其一蹶不振,不如振作起来,在自然山水之间疗愈心灵,适意地享受眼前的山水之乐;顺应人情事理,宽简而治,造福一方百姓,在滁州将儒家的民本思想与仁政理念付诸实践,将济世安民的理想落到实处。

设计意图:课标中明确要求学生能够“辩证地思考问题,有理有据、负责任地表达自己的观点,养成实事求是、崇尚真知的态度”[5]。以上的教学设置,能够引导学生品析欧阳修情感的丰富性,培养学生的批判性思维,加深对于欧阳修忧乐情怀的理解与体会,在济世安民的精神气度的浸润中涵养美好品德。

【作业布置】

1.背诵《醉翁亭记》。

2.范仲淹在《岳阳楼记》中表达了他的忧乐观念,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,并感叹“微斯人,吾谁与归”。请想象一下,作为他好友的欧阳修在读到《岳阳楼记》之后的所思所想,以欧阳修的口吻给范仲淹写一封两三百字的书信,学有余力的同学可以尝试用浅易文言文创作。

设计意图:课后作业是教与学的交汇点。《岳阳楼记》《醉翁亭记》都是庆历新政失败的历史背景下创作的诗文,其中蕴含的忧乐情怀具有相通之处。范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”与欧阳修的“太守之乐”相互映照。以此为切入点,让学生在深入品读、感知古代贤人忧乐情怀的基础上进行书信创作,促进读写结合,丰厚学生的文化底蕴。

【板书设计】

注释:

[1][2][3][5]中华人民共和国教育部制定:《义务教育语文课程标准(2022年版)》,北京师范大学出版社,2022年,第15页,第6页,第14页,第6页。

[4]余映潮:《余映潮阅读教学艺术50讲》,陕西师范大学出版社,2005年,第19页。

(作者单位:江西师范大学文学院)