新文科建设背景下档案学专业人才跨界融合能力供需现状调查与培养要素研究

摘 要:新文科建设背景下,培养具备跨界融合能力的档案学专业人才成为人才培养的重要目的。文章通过分析我国高校档案学专业人才培养方案,总结我国档案学专业人才跨界融合能力的供给现状,同时通过对相关招聘岗位需求的网络调研,研究就业市场对档案专业人才跨界融合能力的需求现状。研究发现,我国档案学专业人才跨界融合能力培养存在跨界融合理论知识供给相对割裂、实践内容供给相对滞后等问题。基于此,文章认为档案学专业知识、技术素养、人文素养、跨界融合思维四要素应有机统一于档案学专业人才跨界融合能力培养之中。

关键词:档案学专业;人才培养;跨界融合能力;新文科建设

分类号:G270-4;G642

Survey on the Supply and Demand Status of Cross-boundary Integration Ability in Archival Science Education and Research on its Cultivation Elements Under the Background of New Liberal Arts Development

Lyu Wenting1, Cai Xiaofen1, Qi Xinyi1, Luo Lai2

( 1.School of History and Culture, Hubei University, Wuhan, Hubei 430062; 2.Personnel Department, Hubei University, Wuhan, Hubei 430062 )

Abstract: In the context of the development of new liberal arts, training archival professionals with cross-boundary integration ability has become an important purpose of talent training. By analyzing the training program of archival science majors in Chinese universities, this paper summarizes the supply status of cross-boundary integration ability training of archival science major in China, and studies the current situation of social and market demand for cross-boundary integration ability of archival science major through the network survey of the demand for relevant recruitment positions. It is concluded that there are some problems in the training of cross-boundary integration ability of archival science major in China, such as the contradiction between the fragmentation of knowledge supply on cross-boundary integration theories, and the relatively laggedbehind practical contents. Based on this, it is proposed that the four elements of archival professional knowledge, technical literacy, humanistic liteyAYuBF7oKuS1mWnjdCmbN3zJkwG92tRY0NATUNtmFzc=racy, and cross-boundary integration thinking should be organically unified in the training of crossboundary integration ability of archival science major.

Keywords: Archival Science Major; Professional Training; Cross-boundary Integration Ability; New Liberal Arts Development

2020年11月3日,教育部新文科建设工作组在新文科建设工作会议上发布了《新文科建设宣言》,该宣言明确指出,应进一步打破学科专业壁垒,推动文科专业之间深度融通、文科与理工农医交叉融合,融入现代信息技术赋能文科教育。[1]2022年9月,教育部在最新发布的《研究生教育学科专业目录(2022年)》中,正式将“图书情报与档案管理”专业更名为“信息资源管理”,这意味着信息类学科下各二级学科之间的相互交融成了档案学发展的未来趋势,同时对档案学人才培养提出了培育提升跨界融合能力的新要求。从人文视角来看,档案管理工作难以脱离其他人文类学科的知识支持。例如,对历史古籍文献信息资源的开发和传播离不开史料学、目录学、古代汉语等传统文科内容,同时还须具备整理编纂、汇编出版、展览宣传等多方面的专业知识。[2]从技术视角来看,计算机科学、数据科学、人工智能科学等已成为新业态环境的发展引擎,数字人文[3]、计算档案学[4]、区块链[5]、云计算[6]等技术和理论在档案界得到广泛应用。档案工作内容、表现形式、实现手段等方面的变革也不可避免地对档案人员素养和档案学专业人才培养提出了新的要求,档案工作的数字化、智慧化转型和变革对复合型档案人才提出了迫切需求。

新文科建设背景下,跨学科、跨领域的知识运用思维与能力成为新时代对档案专业人才提出的全新要求。王小云等提出档案人才实践创新能力的培养必须运用“跨界思维”,将多学科知识纳入档案人才的实践培养中[7];黄隆瑛认为运用跨界思维打造信息管理人才的实践创新能力就是通过实践方面的创新,打破院系、校级、国际、学科领域之间的界限,建立创新型人才培养平台,从而打造实践创新型的信息管理人才[8];尹鑫等则基于新文科建设背景,提出促进档案学科适应和融入数字社会,培养面向新文科建设的档案学科人才,推动档案学科建设跨界融合[9]。基于现有研究对档案人才跨界融合的阐述可知,档案学专业人才跨界融合能力培养是指顺应新文科背景,利用跨界思维,在巩固发展档案学理论体系的基础上,以多学科、多领域交叉融合为导向,综合全面地培养档案专业人才理论和实践创新能力。新文科建设的提出以及档案实践的需求,使得档案专业人才跨界融合能力的培养成为档案学教育的重点和趋势。基于此,本文拟从供给端、需求端两个方面探究档案学专业人才跨界融合能力培养现状,并分析新文科建设背景下的档案学专业人才跨界融合能力培养要素,以期适应信息时代日益复杂、多元、交融的档案人才需求环境。

1 档案学专业人才跨界融合能力供需现状分析

1.1 调研设计与实施

针对档案学专业人才跨界融合能力的供给端,本研究主要调查了各高校档案学专业人才培养方案中设置的跨界融合课程情况。笔者对开设档案学本科专业的高等院校进行人才培养现状网络调研,以此分析我国档案学专业本科层次人才跨界融合能力培养现状。调研内容具体包括两方面:一是分析各院校档案学专业人才培养方案中的课程设置和实践教学情况,从跨学科知识体系建构角度对上述文本进行编码。共搜集到17所高校档案学专业本科层次人才培养方案,包括武汉大学、南京大学、山东大学、上海大学、郑州大学、苏州大学、安徽大学、南昌大学、湖北大学、北京联合大学、黑龙江大学、西藏民族大学、盐城师范学院、郑州航空工业管理学院、苏州城市学院、韩山师范学院、贵州师范学院。针对17所高校跨学科领域交叉的课程设置,笔者进行了聚类分析,提炼跨学科交叉课程设置共性,以此反映档案学专业人才跨界融合能力供给现状。二是分析各院校官方网站上的档案学专业介绍、实践活动新闻与师资力量介绍,并辅之一定的文献调研,作为对前一调研内容的补充。

针对档案学专业人才跨界融合能力的需求端,本研究聚焦于就业市场对档案学人才跨界融合能力的需求。冯惠玲等曾就“十三五”时期档案学科本科生培养情况作了调研,相关数据显示,我国34所高等院校的档案学本科生工作去向主要集中在企事业单位,分别占比58%和12%。[10]企事业单位逐渐成为档案人才需求侧的重要组成部分,其对于档案人才的要求一定程度上也反映了社会实践对于档案人才能力与素质的需求。笔者主要对“智联招聘”“前程无忧”“BOSS直聘”等招聘网站进行网络调研,以“档案”为主要检索词,地点设为“全国”。其中,“智联招聘”匹配岗位940个,“前程无忧”匹配岗位1000个,“BOSS直聘”匹配岗位300个。笔者通过浏览岗位名称及用人要求,剔除413项重复岗位与无关岗位,共计得到1827个有效岗位。通过统计除档案学本专业业务能力及所属管理学大类的相关能力知识(如行政管理、文秘等)外的岗位要求,本研究针对当前就业市场对档案学专业人才跨界融合能力的具体要求进行深入分析。

1.2 调研发现

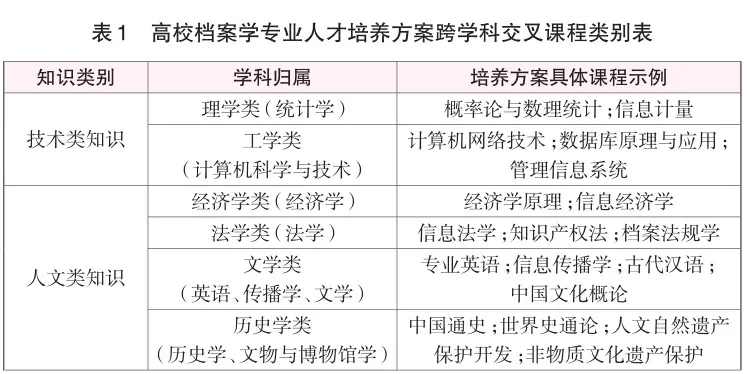

从供给端来看,除《图书情报与档案管理类教学质量国家标准(档案学专业)》规定开设的8门档案学专业主干(专业必修)课程SJJ+1wHN0+CpSLobxFy1xQ==及管理类大类课程之外,17所高校开设的跨学科交叉课程内容可分为两大类别,即技术类知识和人文类知识,见表1。可见,在人文类知识建构方面,课程设置已具有一定规模,主要集中在历史类、文学类、法学类、经济学类等领域。各高校在课程设置的学科融合方向上各有侧重,如山东大学、武汉大学、郑州航空工业管理学院等开设了文物与博物馆相关课程;南京大学、上海大学等开设了文化产业相关课程。在技术类知识建构方面,课程设置也已具有一定体量,其课程设置主要涉及统计学、计算机科学与技术两个二级学科,这类课程是高校档案专业人才培养模式对信息化时代下档案工作面临的挑战所做出的回应。然而,技术类课程与整体课程体系存在一定衔接问题,包括技术类课程之间、技术类课程与档案专业知识体系之间、技术类课程与人文类知识体系之间的衔接均存在一定割裂。

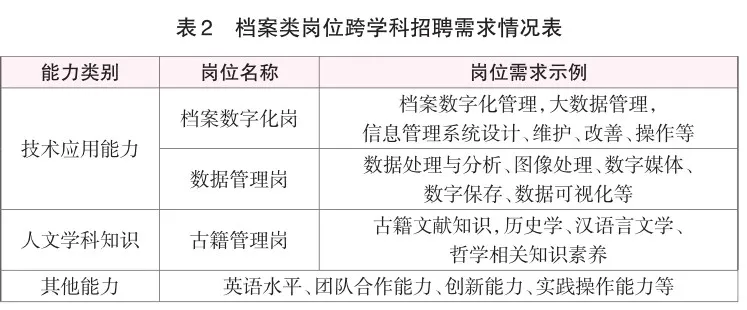

从需求端来看,除了档案学本专业业务能力和行政管理能力外,招聘信息侧重强调档案相关岗位应聘者需要具备技术应用能力、人文学科知识、其他三类能力,见表2。一方面,在信息时代,电子文件流转、档案数字化成为档案工作的重要内容,企业档案工作呈现出越来越明显的数字化导向。[11]因此,档案信息化建设能力在企业的人才招聘中也越来越受到重视。另一方面,档案管理与古籍、史料管理密不可分,部分企业要求应聘者应具备一定的文学、历史学知识和素养。因此,人文类知识在档案学人才知识结构的要求中也具有相当重要的地位。可见,数字时代下的档案实践工作主要表现出“技术+人文”双维的人才需求导向。

2 供需矛盾:档案学专业人才跨界融合能力培养问题分析

根据上文所述的档案学专业人才跨界融合能力供给端、需求端的现状可知,新文科背景下的档案人才培养与实践工作呈现出“技术+人文”双维导向,但在档案学专业人才跨界融合能力培养的供需互动过程中,仍存在诸多问题。

2.1 跨界融合理论知识供给相对割裂

面对“技术+人文”双维的人才需求导向,我国各高校的档案学本科课程体系均作出了适当调整,能够基本满足实践工作中的各类需要。但总体而言,各个部分之间的融合度和协调度仍显不足,不同类型的知识能力供给相对割裂、比例失调,跨学科交叉知识尚未形成体系,难以适应现代社会对融合型人才的长远需求。

一方面,档案学本专业知识与人文类知识、技术类知识之间缺乏足够的关联度和融合度。在档案学本科课程体系设置中,人文与技术知识应以档案学专业知识为核心,作为技术、方法成为搭建档案学理论体系的手段之一,与档案学理论知识高度关联。然而,纵观我国高校在课程体系设置上的实际情况,三者之间却呈现出不同程度的割裂之势,部分人文、技术知识与档案知识结合并不密切,且不同类型课程之间衔接性较弱,缺乏连续性与深度。例如,“非物质文化遗产保护”这门人文类课程,若单纯作为文物与博物馆学课程叠加入档案学课程体系,不与非遗档案管理相关知识有机结合,则可能失去档案学底色,无法真正融入档案学知识结构。因此,如何保持人文、技术类课程与档案学理论体系的高度关联性而非并列性,是人才培养过程中应当思考的问题。

另一方面,课程体系结构中人文类知识与技术类知识的比例存在不均衡的问题。招聘信息反映出,许多招聘单位增加了对技术类知识的要求比重,要求应聘者熟练掌握计算机相关知识,例如数据处理、数据可视化、数据应用与分析等。为适应这一时代变化,在课程设计与教学活动中,许多高校增设了技术类相关课程,如武汉大学在新版档案学人才培养方案中就注重培养学生的信息素养与数据素养。[12]同时,有部分高校减少了人文类的课程,如苏州大学在档案学人才培养方案中减少了古代汉语、目录学、档案文献编纂学等课程[13],这可能会导致档案学人才培养的人文属性与技术属性失衡,出现过度关注技术类知识而缺乏应有的人文素养的情况。技术类知识的掌握顺应了时代发展需求,可为解决具体问题提供必要的技术支持;而人文类学科知识的整合掌握则是坚持档案学专业的本质内涵,可帮助在实践中更好地完成档案业务工作,二者均不可偏废。

2.2 跨界融合实践内容供给相对滞后

跨学科交叉融合理论培养的最终目的是在实践中实现档案本专业知识与跨界融合理论知识的落地与应用。尽管我国高等院校档案学专业人才培养方案中保证了一定体量的跨界融合理论知识的系统传授,并形成了相对系统、稳定的实践性教学框架,但在实际教学中,理论知识的灌输往往大于实践中的落地应用,课堂理论知识难以有效转化为实践工具,理论与实践两个环节相对独立且分模块进行,尚未做到兼收并蓄、融会贯通,档案学专业人才跨界融合能力培养的理论与实践之间仍存在一定脱节。例如,根据培养方案及补充文献调研可知,目前我国档案学专业开展的实习实践活动场所主要包括国有企业或科研院所的档案馆、民营企业的档案部门、档案外包公司、高校行政部门等。[14]总体而言,学生实习集中于档案管理的基础性业务工作,实习实践活动性质与工作内容较为单一,缺乏多学科融合的创新性和挑战性,这在一定程度上限制了学生跨界融合思维的激发与活用。由于学生缺乏跨部门的实践实习经历,以及解决多维度实际问题的相关技术与方法,招聘单位需要花费一定的时间成本培养档案学专业毕业生的实际工作能力,这种供需的不对等使得档案学专业实际就业效果大打折扣,难以达到预期的目标。

3 档案学专业人才跨界融合能力培养要素分析

新文科建设背景下,档案学专业人才的跨界融合能力培养应以档案工作发展的实际需求为导向,塑造学生的跨界融合思维,在坚持档案学专业知识与能力守正创新的基础上,建构技术素养与人文素养并重的知识体系。在档案学专业人才跨界融合能力培养中,“档案学专业知识”“技术素养”“人文素养”“跨界融合思维”四要素应实现有机统一,以满足社会对“技术+人文”双维人才的需求。其中,夯实档案学专业知识和能力是基础,培养人文素养和技术素养是路径,形成跨界融合思维是最终目的。

3.1 坚持档案学专业知识守正创新

在档案学专业知识教学方面,其内容设置应当坚持“传统”与“革新”并重,以“守正”和“创新”的原则应对新时代背景下一级学科更名的挑战。

“守正”是指以档案学专业课程为基础,培育学生的档案思维,使学生能够运用档案视角审视与内化其他专业学科知识。档案学专业本科课程设置应当注重与其他学科知识的多元交互。在课程体系设置中,应以档案学学科特色课程为立身之本,保持一定比例的档案学科教学课程,在此基础上扩大专业口径,鼓励宽口径专业培养,以科学、包容的态度融合其他相关学科的学科理论、学科思维,培养具有档案学底色的多视角、广知识、高素养的人才,增强档案学的影响力和竞争力。这就要求各高校档案专业整合优化档案学科课程体系,明晰档案学本科教育课程中的档案专业知识脉络,从低年级到高年级设置合理的难度、深度课程台阶,逐步培育并完善学生的档案思维与素养,使其具备坚实的档案学专业基础。

“创新”则是以多元学科视角来看待档案学理论与实践,以档案学专业知识为根系,探寻与其他学科的交叉与融合,引进其他学科的研究思维、方法与技术,建构档案学学科新话语体系。在具体的教学中,应联动多学科知识,培育学生的多元思维,将其他学科的思维和技术融入档案理论或实践。例如,南京大学的“三三制”本科人才培养体系,以学生发展为中心,将本科四年学制分为大类培养、专业培养和多元培养,使学生既对档案学专业有充分认识,又在专业分流后拥有多元的发展途径。[15]

3.2 技术素养与人文素养双维融合

在技术素养和人文素养培养方面,档案学课程设置与教学应当跨界融入多学科、多领域的知识体系、思维模式、技术手段,并注重人文素养和技术素养两方面的平衡和融合。这要求档案专业人才培养不仅要设计包含不同学科领域知识的课程,还要通过教师的多维引导,弥合档案专业知识与人文类知识、技术类知识之间的割裂,实现专业素养与技术素养、人文素养的融合,从而满足就业市场上“技术+人文”双维的人才需求导向。

一方面,应协调技术类知识与人文类知识平衡发展。现代技术迅猛发展且日益受到重视,但这并不意味着可以忽视传统人文内涵的培养。相反,在强调中华优秀传统文化传承、公共文化事业发展的背景下,人文底色和人文素养显得尤为重要。因此,应重视档案学课程中人文知识的传授,提高档案学人才的人文素养。此外,面临信息时代档案工作的数字化与智能化发展趋势,培育技术素养应采用实际操作与理论教学相结合的方式,围绕档案业务工作的实际需求进行技术课程与教学体系的构建,并在实施过程中注意与整体课程体系的关联,避免课程难度前后不衔接。

另一方面,应以具体档案内容为桥梁,连接技术素养与人文素养。这要求在已有的档案专业知识体系基础上,利用人文学科思维方式,结合技术手段,解决档案工作的实际问题或辅助开展进一步的教学活动。由此,教师可结合课程内容,引导学生利用档案资源,挖掘档案价值,并结合网络技术进行创新教学活动,以培养学生跨界融合思维能力,促使技术素养和人文素养的交互融合。例如,武汉大学依托“专门档案管理”课程所搭建的档案学虚拟仿真实验教学平台[16],在档案学科专业课程的基础上,将技术与人文融合应用教学,以培育学生“技术+人文”双维素养。

3.3 跨界融合思维引导与培育

拥有跨界融合思维意味着可以将所学的档案专业知识、技术素养和人文素养在具体实践中进行融合运用,这是跨界融合能力培养的最终目标。对此,须在教学目标、总体课程设置和教学中贯彻培育学生跨界融合思维的目标,加强教科研相结合的力度,注重学生跨界融合能力的培养。

一方面,应在日常专业教学中加强跨界融合思维和能力的培养。在档案学专业课程教学组织中,可通过设置发散性的课堂活动和思考题目,鼓励学生自主思考,充分发挥学生个性,引导学生形成跨界融合意识。同时,应设置相应实践课程,以实践课程训练为契机,促进专业素养与技术素养、人文素养的融合,推动知识的内化,加强学生实践能力,从而激发以专业为基础的创新动机。针对学生实践过程中所产生的疑惑和不足,教师应给予必要的指导与支持,促使其跨界融合思维“形成—行动—反馈—再创新”的良性循环。

另一方面,应注重跨界融合思维和能力的落地实践和成果转化。在课外实践与学科竞赛中促进跨界动机转化为具体成果,实现专业素养与技术、人文素养融合。高校应鼓励学生参加跨学科竞赛,在竞赛中学习跨学科思维方式,训练思维能力,以跨学科视角探索档案专业跨界融合的道路,拓展档案专业的思考路径;也可鼓励学生参加“校企合作项目”相关竞赛,在解决档案实际工作问题的过程中,培育跨界融合能力。此外,高校应加强与企业、机构等组织的合作交流,共建多样化的实践基地与创新平台[17],为学生提供深化知识储备、锻炼实践能力、积累工作经历的机会和平台,在实际问题的解决中促进其跨界融合思维的形成。

4 结 语

立足新文科建设背景,面对数字化时代潮流,档案学专业人才跨界融合能力培养的重要性日益显著。[18]如果说档案学专业学科知识教学是档案学专业人才培养的主干道,那么技术素养、人文素养就是档案学与其他学科衍生交叉的分支,而跨界融合思维是整合它们以相同趋向发展的助推器。在此过程中,跨界融合思维的培育是档案学专业人才可持续发展的重要动力。在档案学专业人才培养中,应以发展的眼光,注重档案学专业知识、技术素养、人文素养与跨界融合思维的培养,贯通理论与实践,助推档案学科发展。

*本文系2023年湖北大学教学研究项目“社会学习理论视域下科技名人档案融入高校课程思政探索”阶段性研究成果。

作者贡献说明

吕文婷:确定选题与框架,撰写与修改论文;蔡晓芬:调研与数据分析,撰写与修改论文;戚欣怡:调研与数据分析,撰写与修改论文;罗来:撰写与修改论文。

注释与参考文献

[1]教育部.新文科建设宣言[EB/OL]. [2023-12-07].https://www.eol.cn/news/yaowen/202011/ t20201103_2029763.shtml.

[2][7]王小云,陈闽芳.用跨界思维打造档案人才实践创新能力——以福建师范大学档案学专业为例[J].档案学通讯,2018(2):73-76.

[3]靳文君. 基于数字人文的档案资源开发利用研究 [J]. 档案与建设, 2021(4):12-16,11.

[4]周文泓,文利君,陈淑涵. 面向网络空间的计算档案学建设:进展与展望 [J].档案与建设,2023(4):24-28.

[5]杨茜茜.基于区块链技术的电子档案信任管理模式探析:英国ARCHANGEL项目的启示[J].档案学研究,2019(3):135-140.

[6]聂云霞,黄星.新文科背景下档案学专业人才培养模式构建[J].北京档案,2021(12):37-39.

[8]黄隆瑛.用跨界思维打造图情档专业人才的实践创新能力[J].山东档案,2019(4):25-29.

[9] 尹鑫,杨文,张斌.新文科建设背景下我国档案学科发展路径探析[J].档案学通讯,2022(2):97-104.

[10]冯惠玲,连志英,曲春梅,等.回顾与前瞻:“十三五”档案学科发展调查和“十四五”档案学重点研究领域展望[J].档案学通讯,2021(1):4-15.

[11][15]胡广伟,李硕,吴建华.数字时代档案学专业人才培养路径的思考——以南京大学档案学本科专业培养模式为例[J].档案学通讯,2023(2):91-99.

[12]王平,陈秀秀,李沐妍,等.“双一流”建设背景下档案学本科课程设置优化研究[J].档案管理,2022(3):83-85.

[13]王芹,郭朗睿,景思敏.档案学本科课程体系建设的守正与创新——近20年苏州大学档案学人才培养方案的考察与反思[J].档案学通讯,2023(4):103-111.

[14]王英,原杰.数智时代下档案学专业本科人才培养模式的矛盾与变革分析[J].档案学通讯,2022(5):83-92.

[16]程媛,张博闻,李鑫.档案学虚拟仿真实验教学平台的建设与应用——基于武汉大学《专门档案管理》课程的案例研究[J].山西档案,2021(2):135-143.

[17]王巧玲,孙爱萍,谢永宪,等.建设校外人才培养基地体系创新合作教育平台——以北京联合大学档案学专业为例[J].档案学通讯,2013(3):81-85.

[18] 王玲. 新文科背景下档案学专业学生实践能力培养路径探索 [J].兰台世界,2022(9): 30-33.

(责任编辑:张 帆 李 婧)