先秦买卖契约文书“质剂”法律效力的时空属性考

摘 要:作为我国最早的买卖契约,“质剂”的法律效力于《周礼》有简要记载,但这些记载是否真实、其时空属性设定是否可行,至今未被有效考证。文章基于先秦典籍和考古实物等多重证据,从历史语言学角度厘清“旬”“期”等时间类名词和“国中”“郊”“野”“都”“邦国”等空间类概念,用历史地理学研究法将《周礼》所载“质剂”法律时效与西周行政区划进行对比验证,发现其匹配程度高、现实可行性强,指出《周礼》对“质剂”法律效力的记载是可信的。据此阐明讼主逾期不至的原因、商品所有权变更不适用“质剂”的法律时效及其时空属性设定对司法体系现代化建设的启示,旨在丰富历史文书学理论内容和促进档案管理实践改革。

关键词:买卖契约文书;质剂;法律效力;《周礼》;文书档案史

分类号:G279.29

Textual Research on Spatial and Temporal Attribute of Legal Validity of"Zhi Ji", a Type of Sales Contract Document in the Pre-Qin Period

Kang Shengli

( School of Management, Guangxi Minzu University, Nanning, Guangxi 530006 )

Abstract: As the earliest sales contract document in China, the legal validity of Zhi Ji is briefly recorded in Zhou Li, but whether these records are true and whether their time and space attribute settings are feasible have not been effectively verified so far. Based on multiple evidences such as pre-Qin classics and archaeological objects, from the perspective of historical linguistics, this study accurately distinguishes and defines time nouns such as "Xun" and "Ji" and space concepts such as"Guo Zhong" (national center), "Jiao" (suburbs), "Ye" (wilds), "Du" (capital) and "Bang Guo" (vassal state), using historical geography research methods to compare and verify the legal statute of limitations of Zhi Ji recorded in Zhou Li and the spatial settings such as the administrative divisions of the Western Zhou Dynasty, the study found that it has a high degree of matching and is consistent with the historical facts of the Western Zhou Dynasty’s social economy and transportation, and has reasonable practical feasibility. It is pointed out that the record of the legal effect of Zhi Ji in Zhou Li is credible. In addition, this paper explains and discusses the two reasons why the litigants fail to arrive after the deadline, the change of ownership of goods does not apply to the legal limitation of Zhi Ji, and the enlightenment of the setting of the legal effect of Zhi Ji in the time and space attribute to the development of the current judicial system, this study aims to enrich the theoretical content of historical documents and promote the reform of archival management practice.

Keywords: Sales Contract Documents; Zhi Ji; Legal Validity; Zhou Li; History of Documents and Archives

1 引 言

“质剂”,始见于《周礼》,是目前有文献可征、有史料可考的最早的买卖契约,是在交易过程中以买方和卖方合意为前提并由官府制作形成的原始档案记录,是民事法律关系中主要的所有权凭证和民事诉讼过程中关键的档案证据。先秦时期,“质剂”是人们日常生活和官府行政管理中接触和使用较为频繁的一种凭证类法律文书档案。此后,其渐次演变出“下手书”“画指券”“分支合同”“多联票据”乃至现今所常见和惯用的“买卖合同”等多种形式的文书契券。“质剂”所开创的“两书一札,同而别之,合券为证”的核心形制设计已沿用三千余年,迄今仍被证明是科学有效且成本较低的立契方式,持续发挥着“结信止讼”的广泛作用。

“质剂”之所以具有“结信止讼”的广泛作用,最直接有效的原因是其具有普遍的法律效力,所约定的权利可借助法律得以保护,必要时可凭借法律得以强制实现。先秦时期,“质剂”的法律效力受到官府和民众的一致认可,不仅被应用于买卖活动之中,而且还是诉讼和审判过程中主要的文书档案类凭据。譬如《周礼·地官·司市》有谓:“以量度成贾而征儥,以质剂结信而止讼”[1],贾公彦疏云:“质剂,谓券书,恐民失信,有所违负,故为券书结之,使有信也。民之狱讼,本由无信,既结信则无讼,故云‘止讼’也。”[2]《周礼·秋官·士师》亦有曰:“凡以财狱讼者,正之以傅别、约剂。”[3]此处所云“约剂”,实际是指“质剂”。郑玄注“约剂”曰“各所持券也”[4],孙诒让正义有云:“质剂一札,别为二,各持其一,故曰各所持券也。”[5]此类记载,均表明“质剂”在先秦时期具有明确的法律效力。毋庸置疑,“质剂”法律效力的实现不可能是无条件的。远在先秦,得益于对法律实践的不断总结,先人们已经意识到并较为有效地解决了“质剂”法律效力的时效问题。具体而言,就是按照距离王国都城的远近,划定“质剂”的诉讼时效,超过诉讼时效的“质剂”,就超出了法律保护的范围,丧失了实现约定权利的法律条件。关于“质剂”法律效力的时间和空间限定,《周礼·地官·质人》载曰:“凡治质剂者,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国期。期内听,期外不听。”[6]

概括而论,目前学术界对“质剂”法律效力时空属性相关问题的认识和研究,处于“已有共识但尚未阐明”的阶段。所谓“已有共识”,首先是指学术界已经充分认识到“质剂”在契约文书溯源过程中的重要价值,已就“‘质剂’是中国历史上有文字记载的最早的买卖契约文书”达成基本共识。如张传玺经考证指出“西周前期已出现中国历史上最早的文字契约,如《周礼》之质剂就是买卖契约”[7];乜小红经研究认为“中国是世界上契约发达最早的国家之一,早在三千年前的《周礼》中就对契约有了各种规定……如对于买卖交易,要‘听卖买以质剂’”[8]。其次是指已有研究成果对“质剂”法律时效的表述,无一例外地均指向上述《周礼·地官·质人》所载,如温慧辉《试论先秦时期两种主要的契约形式:“傅别”与“质剂”》[9]和朱红林《〈周礼〉中的契约及其反映的商业关系》[10]等。所谓“尚未阐明”,是指现有成果在论及“质剂”在时间和空间上的法律效力时,其观点和结论大都停留在对《周礼》原文的照搬引用,导致其核心问题迄今仍未得到有效考证。譬如《周礼》作为一部混杂先秦史实和作者设计的儒家经典,其对“质剂”法律时效的记载是否真实可信,以及如何准确地理解“旬”“期”“国中”“郊”“野”“都”等时空类词汇在《周礼》和先秦社会的本义,都尚无结论。而这些未阐明的问题恰是考证和研究“质剂”法律效力过程中的关键所在。既有成果的缺失,为本文研究提供了相应的学术空间和突破意义。上述问题的考证与阐明,既能验证《周礼》对“质剂”法律效力有关记载之真伪,也对丰富历史文书学理论内容和拓展文书档案史研究深度,乃至完善现代合同制度尤其是电子合同制度,以及我国正在进行中的法律文书档案管理制度改革,均具有历久弥新的现实价值。

2 “质剂”法律效力的时间属性考释

据《周礼·地官·质人》记载:“凡治质剂者,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国期。期内听,期外不听。”[11]此处所见,共有“旬”“月”“期”三个名词对“质剂”的法律效力做出了时间上的限定。

2.1 “旬”考

“旬”,自古迄今较为常用的含义主要有两种:其一,代称十天。如每月有上中下三旬。其二,代指十年。如年过七旬。就“旬”字词义的演变整体而言,其产生早期较为常用的含义是代称十日。如《说文解字》解“旬”有云:“徧也。十日为旬。”[12]《尚书·尧典第一》有曰:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁。”[13]而以“旬”代指十年的用法兴起较晚,大约产生于唐代前后。如白居易《偶吟自慰兼呈梦得》有谓:“且喜同年满七旬,莫嫌衰病莫嫌贫。”[14]“旬”字的这两项含义均与时间直接相关,都用来表征一定阶段的时间间隔,但两者所指代的时间间隔差异极大,需要结合具体语境和时代背景进行甄别。

首先,就《周礼·地官·质人》而言,其所云之“旬”,当是指代十天。结合空间距离的由近及远,国中—郊—野—都—邦国,提取该句中的时间类名词,一旬—二旬—三旬—三月—期,其逻辑顺序应是由短及长,而一至三旬排序在三月之前,为初步判断此“旬”系代指十天提供了第一个逻辑关系上的证据。

其次,除《周礼·地官·质人》之外,《周礼》另有多处与“旬”等时间类名词相关的记载。如《周礼·天官·宰夫》载曰“旬终则令正日成”[15],郑玄注“旬”为“十日也”[16]。又如《周礼·秋官·大司寇》记云:“重罪旬有三日坐,期役;其次九日坐,九月役;其次七日坐,七月役;其次五日坐,五月役;其下罪三日坐,三月役。”[17]再如《周礼·地官·泉府》语曰:“凡赊者,祭祀无过旬日,丧纪无过三月。”[18]综合《周礼》全文而言,其所言“旬”在取时间类含义时,多系代指十天。

最后,先秦时期的其他文献史料,对确证《周礼》之“旬”为十日,提供了有效的佐证。如在描述先秦时期祭祀五帝之礼制时,《周礼·天官·大宰》有谓:“前期十日,帅执事而卜日,遂戒。”[19]所谓“前期”,是指祭祀的前一日。因此,贾公彦疏“前期十日”为“祭祀前十一日”。[20]《仪礼·少牢馈食礼第十六》对这一祭祀礼制亦有记载:“少牢馈食之礼。日用丁、己,筮旬有一日。”[21]二者可互为验证。从字面含义来看,“有”通“又”,因此“旬有一日”即十一日;从占筮仪式定制而言,因占筮日与被筮日的日干相同,如某月下旬己日举行占筮,卦问次月上旬己日的吉凶,前后相隔恰好是十一日。两相印证,“旬有一日”即十一日,亦即《周礼》所言“前期十日”。结合《周礼·地官·泉府》所见“祭祀无过旬日”[22],可以确定《周礼》所称之“旬”为十日。

综上而论,《周礼·地官·质人》乃至《周礼》其他记载所见之“旬”,为十天、十日之意。相应地,“一旬”“二旬”和“三旬”之意均显露无遗。而“月”字,虽也有多种含义,如地球的卫星之一(月球)、像圆月的形状(月饼),但在取时间性质的含义时,自古迄今均具有较为明确的指向,即依据月相变化的一个时间周期,故毋庸赘述。

2.2 “期”考

“期”字,现今常用的读音是qī,表示一段时间(如“学期”)、盼望(如“期待”)、量词(如“第七期”)等含义。而在古代,尤其是在先秦时期,“期”字还有一个较为常用的读音jī,表示一整年,如《论语·阳货下》述曰:“宰我问:‘三年之丧,期已久矣。……旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。’”[23]该句前后两个“期”字读音和释义均不同。“三年之丧,期已久矣”之“期”字读作qī,表示期限,在该句中指代为父母守丧三年的期限,宰我认为父母去世后三年的服丧期太长了。“旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣”之“期”字音为jī,表示一整年。《周礼·地官·质人》所记文字内容虽短,却也恰好展现了“期”的两个读音和用法。靠前出现的“期”(邦国期),读jī,表示一整年,与前述一旬、二旬、三旬和三月构成时间上的递进关系。靠后出现的两个“期”(期内听,期外不听),则读作qī,表示一定的时间阶段。

此外,按现今学术规范通例的要求和需要,上述所引《周礼·地官·质人》之文字内容已转为现代汉语,对初读者理解和分辨该句中两个“期”的差异有一定影响。而《周礼》(如宋刻本[24])《周礼注疏》《周礼正义》在后世刊刻的过程中,于此处所采用的处理方法颇为精妙。其在前者采用“朞”(邦国朞),后者使用“期”(期内听,期外不听),有效地对“期”字的两种读音和用法做出了较为明显的区分,即“凡治质剂者,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国朞。期内听,期外不听”[25-26]。

事实上,关于“朞”“期”孰为《周礼》本字,在历代注疏与《周礼》学研究中,存在一定的争议。如阮元指出:“近人以朞年字别于期会,直是俗字,然自《广韵》已如此分别,非也。”[27]而孙诒让认为,“朞”之正字应为“稘”[28]。所谓“稘”者,《虞书》有云:“稘,三百有六旬。”[29]“稘”是“期”的本字,《说文解字》释“期”为“会也”[30],释“稘”为“复其时也”[31]。二者互为通假,故时人常以“期”代“稘”而行之,“期行而稘废矣”。[32]孙诒让据此推断,郑玄注《周礼》时所据底本之中,“邦国期”“期内听,期外不听”所见应为三个相同的“期”字,反而是“后人妄生分别,改邦国期字为‘朞’”[33]。孙诒让认为清代一些版本的《周礼》释文所见之“邦国基”,是后人传写错误所导致的。其论据有二:一是“基”“期”虽声类相通,但二者释义迥然不同,凭借郑玄的博闻强识,若其当时所用底本确为“基”字,郑玄不可能不对此作出专门的阐释。二是《周礼·秋官·朝士》中“邦国朞”,被郑玄释为“邦国期”[34]。但笔者研究发现,据郑玄《周礼·地官·质人》注“基,本或做朞”[35]可知,东汉末年郑玄及其他经学家们所看到的《周礼》一书在此处用的是“(邦国)基”字。原因有二:一是郑玄在注解另一部儒家经典《仪礼》的过程中,更为鲜明和笃定地指出“古文朞皆作基”[36],这不仅佐证了在当时“朞”与“基”的通假互用,而且明确表明郑玄认为《周礼》中的“邦国基”实为“邦国朞”。二是“朞”本就是“期”的异体字,同“期”。孙诒让所举《周礼·秋官·朝士》郑玄释文“邦国期”之例,与《周礼》原文应为“邦国朞”并不冲突。

鉴于郑玄所注《周礼》在东汉末年和后世卓绝的影响力,其后流传较广的《周礼》和《周礼注》版本多使用“朞”字,如唐代开成年间十二经刻石之《周礼》[37]、清代嘉庆年间阮元主持校刻的《周礼注疏》[38]等。它们多是受到广泛认可和世人学用的权威版本。至今,学术界所通行的《周礼注疏》和《周礼正义》点校本也都是沿用“(邦国)朞”字。如“凡治质剂者,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国朞。期内听,期外不听”[39-40],再如“凡士之治有期日,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国朞。期内之治听,期外不听”[41-42]。

综上所述,“旬”表十日,“月”为一个月,“朞”指一整年。那么,质人听治“质剂”和朝士听治狱讼的时效为—国中十天,郊二十天,野三十天,都三个月,邦国一整年。

3 “质剂”法律效力的空间属性考证

当“质剂”法律效力的时间属性明晰之后,面对十日—二十日—三十日—三个月—一整年如此规整和有序递进的时效,这究竟是《周礼》的创作者为了追求条理而作出的主观设计,还是根据实际国情而制定的事实上的法律制度,就成为一个新谜题。破解这一谜题的关键在于,以实际的空间范围来验证具体的法律时效是否符合史实。

虽然《周礼》一书的成书时代是战国晚期,但是它所记载的礼法制度和职官体系等具体内容实际上包含了西周、春秋和战国这几个历史时期,且主要以西周时期为主,这一研究结论已经被西周金文等实物史料多次验证,得到了学术界日趋广泛的认同。如张亚初和刘雨通过《周礼》和西周金文职官表的比对,指出“总计《周礼》三百五十六官有九十六官与西周金文相同或相近。这说明《周礼》中有四分之一以上的职官在西周金文中可找到根据。……将《周礼》六官总表与西周金文三期职官表对比,就会更加深入了解到二者的一致性”[43]。鉴此,本文以西周时期的地理、交通和度量衡等史实为依据,判断在给定的空间范围内,《周礼》“质剂”所对应的诉讼时效是否合理,考证其匹配程度和可行性。具体到《周礼·地官·质人》而言,与“质剂”的诉讼时效相对应的空间范围依次为国中—郊—野—都—邦国。

3.1 “质剂”法律效力的空间范围界定

“国中”,又称“邦中”,在先秦时具体指王国都城之内,是一个边长为九里的正方形区域。郑玄于《周礼·地官·乡大夫》注“国中”曰“城郭中也”[44],孙诒让于《周礼·地官·小司徒》正义有云:“凡经言国中,并谓王城之中。”[45]西周时期都城的建筑形制是有严格规范的,《周礼·冬官考工记·匠人》记曰:“匠人营国,方九里,旁三门。”[46]所谓方九里,就是一个长和宽均为九里的正方形。国中之内,理论上最长的距离是这个正方形都城内的两条对角线。按照勾股定理,若两边长均为九里,那么其斜边即国中之内最长的距离约为十三里。

“郊”,或称“远郊”“四郊”。据《说文解字》“距国百里为郊”[47],“郊”是指距王国都城一百里以内的区域。从“郊”这个区域往里是王国的都城,往外是“野”。

“野”,包含“甸”和“稍”两个部分,是距王国都城一百里以外、三百里以内的区域。其中一百里以外、二百里以内的区域称为“甸”,又称“邦甸”,往里与“郊”接壤。贾公彦于《周礼·地官·载师》有疏曰:“郊外曰甸。甸在远郊之外”[48]。二百里以外、三百里以内的区域称为“稍”,也称“家稍”,往外与“都”交界,于《周礼·地官·叙官·县师》贾公彦疏“二百里曰甸,三百里曰稍”[49]可证。

“都”,是距王国都城三百里以外、五百里以内的区域,内部再分为“小都”和“大都”两个区域。据《周礼·地官·叙官·稍人》贾公彦疏“小都在四百里,大都在五百里”[50],“小都”是指距王城三百里以外、四百里以内的区域,又称“邦县”;“大都”是指距王城四百里以外、五百里以内的区域,也称“邦都”。

“邦国”,即诸侯国。《释名·释州国》释“邦”为“封也,封有功于是也”[51]。郑玄注《周礼·天官·大宰》曰:“大曰邦,小曰国,邦之所居亦曰国。”[52]西周时期的诸侯国主要分布在王城的东部,如陈、宋、鲁、齐由西向东依次散布,燕国最远,在王城东北方向。西南方向位于巴蜀地区的蜀国,距离王城也较远。这些诸侯国大都分布在距离王城五百里以外的区域。

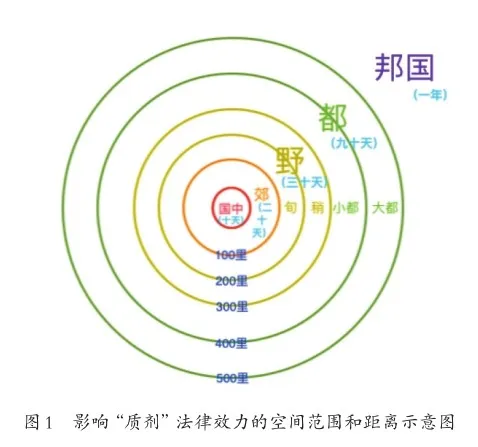

国中—郊—野—都—邦国,是较高层次和较大范围的区域名称。若按低一个层级的区域划分,恰好是一个以“国中”为中心的同心圆,如图1所示。从居于中央的“国中”开始,每向外拓展一百里即为一个具体的行政区域,即国中—郊—甸—稍—小都—大都—邦国。而这一记载与《周礼·天官·大府》所见“凡颁财,以式法授之。……邦中之赋以待宾客,四郊之赋以待稍秣,家削之赋以待匪颁,邦甸之赋以待工事,邦县之赋以待币帛,邦都之赋以待祭祀……”[53]恰相吻合。

3.2 “质剂”法律效力的空间距离可行性验证

作为裁决和受理与“质剂”有关纠纷和诉讼的专门机构,先秦时期“质人”仅在国中才有设置。一方面,这有助于显著减轻官府的司法成本;但另一方面,空间距离的阻隔直接增加了控告和申诉人的诉讼成本与维权难度。为此,基于公平的考量,需要根据空间距离的远近,设置不同时间长短的诉讼时效。综合西周时期的道路交通状况,对于普通百姓而言,首选且经常采用的出行方式是徒步,而且西周时期的道路情况及基础设施建设,更是无法和现今同日而语。按照相对保守的估计,在当时成年人正常一天可行走五十里。[54]另有《清波杂志·虏程迂回》所载的“辉出疆,过白沟,日行六七十里若百余里,穷日力方到”[55]可资佐证。

针对《周礼》所见与“质剂”法律时效相关的规定在空间距离上究竟是否合理和可行这一悬而未决的问题,在考证和辨析过程中,其关键的逻辑基础在于具有诉讼意愿的控告和申诉人,是否能够在“质剂”的法律时效结束之前,有充足的时间从所居之地到达质人受理控告和申诉的办公地点,并按照法律程序提起诉讼。抛开控告和申诉人收集、准备诉讼材料,联系证人,乃至思想斗争等主观行为相关的因素,客观的空间距离是设定法律时效时,势必着重考虑并以此为主要依据的立法因素。

具体到《周礼》所见“质剂”的法律时效而言:(1)国中。即王国都城之内,理论上最长的物理距离是这座正方形都城的两条对角线长度,约13里。对于成年人而言,半日以内即可实现往返。而“质剂”在国中的法律时效是10天,不可谓不充足。(2)郊。最远之处距离国中100里,正常情况下成年人2天可达,而“质剂”在郊的法律时效是20天。(3)野。包括“甸”和“稍”两个部分,“稍”相对靠外,从其外边界到国中距离300里,成年人徒步需6天,而“质剂”在野的法律时效是30天。(4)都。它在周天子直接掌管的区域之中位于最外围,最远处距离国中500里,成年人步行需10天才能到达,而“质剂”在都的法律时效为90天。(5)邦国。西周时期各诸侯国是呈点状分散布局的,距离国中的物理距离有很大的差异。所以,当考量“质剂”在各诸侯国法律时效的合理性问题时,应当以空间距离相对最远的燕国为主要参考指标。西周时,燕国都城为蓟,其位置在今天津市域内,距镐京(今西安市域内)约2217里。[56]以正常情况下成年人日行五十里的徒步行进速度推算,约需45天。而“质剂”在邦国的法律时效为一年,该时限亦属相当宽裕。

需要进一步说明的是,上述距离均为直线距离。事实上,遑论西周,即使在基建技术颇为发达的现代,两地之间因为高山深涧、江河湖泊等地形的天然阻隔,绕道开路的情形并不鲜见。同时,与国中、郊、野、都等10天以内的行程不同,一般情况下长达45天的行程必然需要相对更多的休息和停留。此外,西周疆域内地形多样,并非都像华北平原那样一马平川适宜开路和行进,部分地区如巴蜀自古以来就有以难行著称的蜀道,这些因素也应当考虑进来。但较为合理的行程用时上限,至多是将现有算法得出的行程用时之理论值扩大一倍,如表1所示。

综上可证,从空间距离角度分析,西周时期有关“质剂”法律时效的规定是相对合理和可信的。此外,根据《周礼》记载,西周法律制度中有关法律时效的规定较为常见,且与《周礼·地官·质人》所载有一致性,如《周礼·秋官·朝士》对朝士受理诉讼的时效规定“凡士之治有期日,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国朞。期内之治听,期外不听”[57],进一步佐证了《周礼》所载“质剂”法律时效在空间上的可信度。

4 余 论

考证和辨析“质剂”法律效力的时间与空间属性,对理解“质剂”等先秦买卖契约文书的制作目的,分析相关制度的实际运转流程,进而鉴别《周礼》所记载的“质剂”及其制度是先秦客观史实还是作者主观设计等问题具有直接的促进作用。此外,在考证和研究“质剂”法律效力时间和空间属性的过程中,笔者发现还有一些与此相关且需要说明的问题和启示。

4.1 “质剂”诉讼中讼主逾期不至的两种原因

“质剂”法律时效长短有别,是按照控告和申诉人居住地点距离质人办公地点(王国都城之内)的远近而确定的。孙诒让认为讼主逾期不至,“则是谲诈不实”[58],所以不应当再受到法律的保护。实际上,基于法律经济学分析,还有一种可能是控告和申诉人在对诉讼成本和收益进行利益考量。当诉讼成本远大于诉讼收益时,其可能会放弃控告和申诉,结果也会是逾期不至。所以,逾期不至至少有两种可能的原因:一是基于诉讼成本和诉讼收益的考量,讼主主动放弃控告和申诉的权利而不愿至。二是讼主谲诈不实,为防败露而不敢至。但无论何种情况,限定法律时效的制度设计确实在客观上减轻了官府的司法负担和成本。

4.2 商品所有权变更不适用“质剂”的法律时效

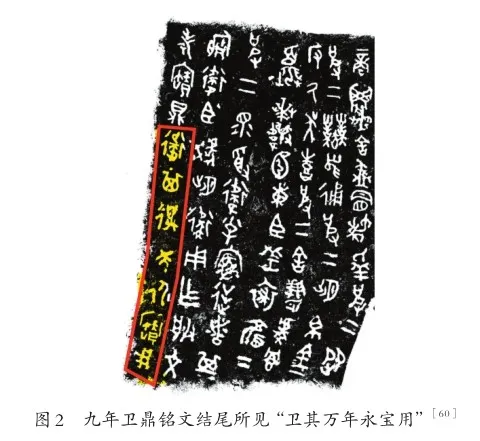

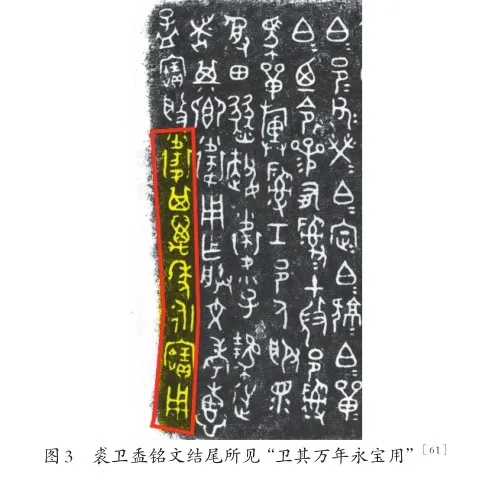

值得注意的是,《周礼·地官·质人》所记载的“凡治质剂者,国中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦国朞。期内听,期外不听”[59]这一制度,只是限定与“质剂”内容本身有关的纠纷和诉讼,譬如对交易价格、商品质量和数量等“质剂”所记录的买卖契约文书内容有争议。而因“质剂”所导致的商品或财产所有权的转移和归属,并不适用这一法律时效。这是因为所有权具有永久性,不可能在三旬或三月后丧失或被排除在法律保护范围之外。西周时期青铜器铭文结尾处常见的“卫其万年永宝用”(见图2、图3),即从实物角度印证了西周时期所有权的永久性,是符合当时的风俗习惯和礼法制度的,且已具有较为普遍的社会共识。概言之,对“质剂”内容的纠纷,适用此法律时效;对由“质剂”所导致的所有权变更,不适用此法律时效。

4.3 “质剂”法律效力时空属性设定对司法体系现代化建设的启示

首先,西周时期单一的司法机构布局不利于维护当事人的合法权利。“质剂”法律效力时空属性的设定,反映出西周时期司法机构布局较为单一,仅在中央设置固定的受理控告和申诉的司法机构。这一客观事实的存在,致使远在两千里以外的诸侯国所居之西周子民,在面临“质剂”等有关诉讼时,不得不付出巨大的时间精力和经济交通等成本,远赴国中维护自己的合法权益。虽然当时的法律制度在规定“质剂”法律时效时考虑并遵循了法律时效和空间距离成正相关的立法原则,显示出西周时期的立法者在立法思想和立法技术上较为成熟的一面,但是,较远的空间距离仍然会成为一部分利害关系人运用法律武器的障碍。对于体弱和年迈的利害关系人而言,几百里以上的行程甚至是一道无法逾越的鸿沟。同时,空间距离导致的信息滞后乃至缺失、诉讼成本的显著增加等不利因素,较大概率会导致一部分利害关系人放弃诉讼权利,特别是在起诉成本大于胜诉成本时。

其次,得益于全国性司法体系的建成,空间距离的远近已不再是立法过程中的主要考量因素。现今,我国法律在规定诉讼程序和法律权利等与时效相关的内容时,较多采用的是将合理范围内的最长时限作为统一标准,并适用于全国。如《民事诉讼法》规定:“利害关系人因正当理由不能在判决前向人民法院申报的,自知道或者应当知道判决公告之日起一年内,可以向作出判决的人民法院起诉。”[62]又如《民法典》(合同编)规定:“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。”[63]

最后,这一古今对比有力验证了从中央到地方普遍设立司法机构的正确性和必要性。从中央到地方,系统全面的司法体系的建立,大幅增进了法律权利的可触达性,在空间距离层面更好地实现了权利主体在行使法律权利过程中的人人平等。而以“质剂”为代表的买卖契约文书之法律效力在时空层面的演进,正是我国司法体系不断进步和文书档案管理制度日益优化等进程的忠实写照与原始记录。

*本文系国家社科基金一般项目“中国档案史史料学”(项目编号:19BTQ095)、广西民族大学人文社科类科研项目“《周礼》‘质剂’之来源与形制研究”(项目编号:2022MDSKYB05)和广西民族大学引进人才科研启动项目“质剂的名称、制度与流变”(项目编号:22SKQD11)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1][6][11]周礼[M].徐正英,常佩雨,译注.北京:中华书局,2014:305,314,314.

[2][4][16][20][25][34][35][38][44][48][49][50][52]阮元.十三经注疏·周礼注疏[M].北京:中华书局,1980:734,875,656,650,737,878,737,737,716,725,698,699,645.

[3][5][15][17][18][19][22][26][27][28][33][40][42][45][46][53][57][58][59]孙诒让.周礼正义[M].王文锦,陈玉霞,点校.北京:中华书局,1987:2791,2791,209,2752,1097,141,1097,1079,1079,1080,1080,1079,2825,772,3423,446,2825,1080,1079.

[7]张传玺.契约史买地券研究[M].北京:中华书局,2008:9-10.

[8]乜小红.中国古代契约发展简史[M].北京:中华书局,2017:2.

[9]温慧辉.试论先秦时期两种主要的契约形式:“傅别”与“质剂”[J].史学月刊,2004(12):20-24.

[10]朱红林.《周礼》中的契约及其反映的商业关系[J].北京工商大学学报(社会科学版),2003(4):60-64.

[12][29][30][31][47]许慎.说文解字(影印陈昌治刻本)[M].北京:中华书局,1963:188,146,141,146,132.

[13]阮元.十三经注疏·尚书正义[M].北京:中华书局,1980:119.

[14]白居易.白居易全集[M].丁如明,聂世美,校点.上海:上海古籍出版社,1999:550.

[21][36]阮元.十三经注疏·仪礼注疏[M].北京:中华书局,1980:1196,1176.

[23]程树德.论语集释[M].程俊英,蒋见元,点校.北京:中华书局,1990:1231-1232.

[24]周礼[M].郑玄,注.婺州:门巷唐宅,南宋:91.

[32]许慎.说文解字注(影印经韵楼刻本)[M].段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1981:314.

[37]高峡主.西安碑林全集(影印版) 123卷 开成石经 周礼[M].广州:广东经济出版社;深圳:海天出版社,1999:309.

[39][41]周礼注疏[M].上海:上海古籍出版社,2010:534,1376.

[43]张亚初,刘雨.西周金文官制研究[M].北京:中华书局,1986:140.

[51]王先谦.释名疏证补(影印清光绪二十二年刻本)[M].上海:上海古籍出版社,1984:98.

[54]需要说明的是,包括“里”在内的度量衡在中国古代和现代是不同的,而且中国古代各历史时期也并不完全一致。以“一里”为例,商周约406米,秦汉约415米,隋唐约531米,明清约576米,现代则是500米整。

[55]周辉.清波杂志校注[M].刘永翔,校注.北京:中华书局,1994:451.

[56]已按西周时期的度量衡进行换算。具体过程为:按今制,自天津至西安约为900公里,即1800里,合900000米。按西周时期度量衡,一里约为406米,900000米约合2217里。

[60]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(修订增补本) 第二册[M].北京:中华书局,2007:1504.

[61]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(修订增补本) 第六册[M].北京:中华书局,2007:4973.

[62]参见《中华人民共和国民事诉讼法》(1991年4月9日通过,2017年6月27日第三次修正,2017年7月1日重新发布并实施)第二百二十三条。

[63]参见《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日发布,2021年1月1日实施)第五百四十一条。

(责任编辑:孙 洁 陈 骞)