资产化导向的档案数字藏品开发框架与策略探析

摘 要:数字经济的蓬勃发展推动了数字藏品的资产化转向。文章从内容生产、服务提供方选择、明确产权归属、流通与价值实现、价值共生等环节出发,构建了资产化导向的档案数字藏品开发框架,并进一步提出了资产化导向的档案数字藏品开发策略,即,遵循“内容数字化—内容再创—构建认同”的内容生产逻辑;以合法合规为先,积极寻求联动,依据藏品特性灵活选择服务提供方;多方协商确定档案数字藏品的权利归属;从公益数字藏品和以虚促实、线上线下联动两方面探索档案数字藏品的价值实现;重视与用户的深度互动。

关键词:数字资产;档案数字藏品;档案文创产品开发;数字经济

分类号:G273

An Exploration of Assetization-oriented Archival Digital Collectibles: Development Frameworks and Strategies

Zhao Yue, Zhang Wenwen, Yin Jie, Yu Jingru, Li Ziwen

( School of Public Administration, Sichuan university, Chengdu, Sichuan 610065 )

Abstract: The vigorous development of the digital economy has driven the trend toward the assetization of digital collectibles. This article constructs a framework for assetization-oriented archival digital collections development from the aspects of content production, selection of service providers, clear ownership of property rights, circulation and value realization, and value co-creation. What’s more, it further proposes an assetization-oriented strategy for the development of archival digital collections, namely: follow the content production logic of "content digitization-content recreation-building identification"; prioritize legality and compliance while actively seeking linkages and flexibly choosing service providers based on the characteristics of the collectibles; and conduct multi-party negotiations to determine the ownership of archival digital collectibles; explore paths for value realization of digital collectibles through public welfare, virtual-to-real promotion, and online-onsite integration; and emphasize deep interaction with users.

Keywords: Digital Assets; Archival Digital Collectibles; Development of Archival Cultural and Creative Products; Digital Economy

数字藏品是非同质化代币(Non-Fungible Token, NFT)合规下的中国化探索,其通过加密运算技术,将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约,具有独立认证代码和元数据,可供收藏、交易、流通。[1]近年来,随着数字经济的蓬勃发展,数字藏品正转向数字资产并开始被纳入数据基础制度。2023年6月,北京市印发的《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》明确提出要“探索建设基于真实底层资产和交易场景的数字资产交易平台”[2],已经实质性地将数字资产纳入数据基础制度建设范畴。2023年8月,“海上博物”作为第一个由博物馆创建的数字藏品平台,将平台所有“数字藏品”名称调整为“数字资产”,以深化推进与国家级交易所之间市场联动合作的有序探索。2024年2月,由上海数据交易所运营的中国数字资产网正式开放首款数字资产“龙耀追光,一‘订’光明”的流通交易,开启了官方管控下的数字藏品二级交易平台流通新篇章。至此,数字资产在制度引导、资产登记、流通交易等流程中得到了全程保障。

2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,提出要“发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”“增强公共文化数字内容的供给能力,提升公共文化服务数字化水平”。[3]数字资产背景下的档案数字藏品开发,是国家文化数字化战略导向下档案馆提升档案文化服务数字化水平的有效途径。NFT区块链技术凭借其唯一性、真实性和可溯源性,可作为档案数字资源建设的底层技术支撑,推动档案资源的数字化开发利用,拓展档案文化服务形式,并且可与档案实体文化体验相结合,带来档案数字化文化新体验,催化档案文化事业新业态。

博物馆、档案馆基于文物或档案开发的数字藏品以其丰富的文化内涵、优质的创意设计作为数字资产数字文创应用的典范,在以数字资产为核心的官方数据交易所或数字资产交易平台上,依托数字资产政策保障,可以打通档案数字资产流通价值链,并基于此探索档案数字文创产业化发展路径。目前,针对档案数字藏品开发已有相关的实践。例如,2022年中国照片档案馆授权“时藏”打造“时光相框”系列数字藏品;中国电影资料馆在“鲸探”平台推出数字藏品《劳工之爱情》等,但现有藏品在种类多样性、形态丰富度以及数量规模上均呈现出明显的局限性,档案数字藏品的开发仍处于“蓝海”。研究当中,档案界对数字藏品开发的关注较少,仅有学者对档案数字藏品开发中涉及的政策背景、开发技术、价值来源、开发流程等问题进行了初探。[4-7]本文从数字资产的背景出发,构建资产化导向的档案数字藏品开发框架和策略,希望对档案界进一步探索档案文创产业化发展路径有所启示。

1 资产化导向的档案数字藏品开发框架构建

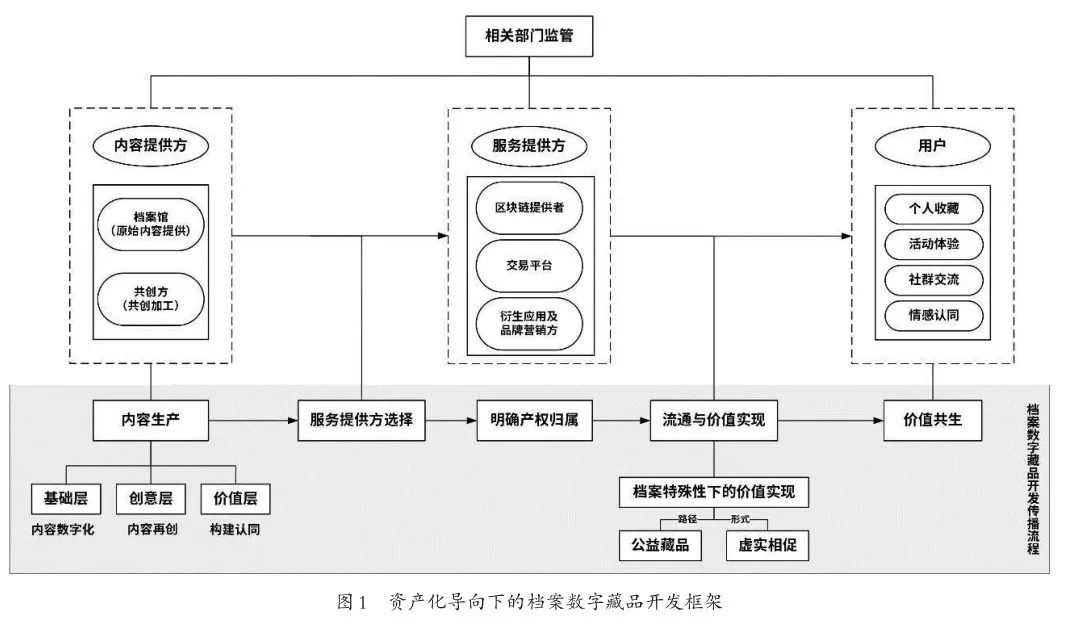

1.1 资产化导向的档案数字藏品市场参与者

资产化导向的档案数字藏品开发涉及的利益相关者主要包括内容提供方、服务提供方和用户。档案数字藏品的内容提供方主要是各类档案机构和共创方,档案机构主要负责提供原始档案内容及相关数据,而共创方则负责进一步的艺术加工,例如3D建模、同人形象创作等。在此过程中,档案机构作为主导方还应当承担提供进一步开发方案的责任,确保档案原始内容需要表达的精神、情感能够在后续开发中体现。

档案数字藏品的服务提供方主要分为区块链提供者、交易平台和衍生应用及品牌营销方。区块链提供者主要为档案数字藏品提供技术支撑,为档案数字藏品铸造、发行和交易提供区块链和存储技术。[8]交易平台则主要负责档案数字藏品的发行和运营。衍生应用及品牌营销方则负责对铸造出的数字藏品提供衍生应用,例如在一些数字藏品与地方文旅的合作中,地方文旅作为衍生应用方,将当地旅游项目和数字藏品联动,为数字藏品提供更加丰富的应用场景。

用户购买档案数字藏品可以用于个人收藏积累数字资产;档案数字藏品作为部分活动体验的一环,可以带给用户更加新颖和丰富的活动体验;档案数字藏品作为社交凭证,可以作为一些拥有共同爱好和兴趣的社群的准入门槛;档案数字藏品背后的故事也可以为用户带来情感认同。

1.2 资产化导向的档案数字藏品开发框架

本文以数字资产以及档案数字藏品开发理论与实践研究成果为基础,以目前国内已有的数字藏品开发实践为参照,明确了档案数字藏品开发传播流程的核心环节,构建了资产化导向的档案数字藏品开发框架(如图1所示),旨在通过构建框架明晰档案数字藏品的开发流程和档案数字藏品市场参与者之间的相互关系,为进一步探讨档案数字藏品开发的具体策略提供支撑。

资产化导向的档案数字藏品开发以满足数字资产的基本属性为基本目标,即实质性的劳动创造、可界定的权利属性、数字化的表现形式和可预期的经济价值。[9]由此也确定了资产化导向的档案数字藏品开发的几个环节——内容生产、服务提供方选择、明确产权归属、流通与价值实现以及价值共生。

从实质性的劳动创造来看,档案数字藏品的开发需要通过加工、生产得到,区别于直接利用虚拟图片铸造藏品进行金融炒作的数字藏品,档案数字藏品的根本价值来源是内容设计的独创性以及藏品的文化、艺术、情感价值;从档案本身角度来看,档案原始内容是经过实质性的劳动创造的;从档案数字藏品的内容生产过程来看,档案数字藏品并不是凭空产生的,而是通过对档案原始内容的挖掘、数字化和进一步加工得到的;从可界定的权利属性来看,档案数字藏品需要明确产权归属,明确数字藏品的知识产权、所有权、管理权等相关权利的归属问题,并且能够依托区块链技术保证资产的唯一性、真实性和长期性,内容提供方、服务提供方和用户三方主体都可以通过区块链对产权进行追溯;从数字化的表现形式来看,数字资产与传统资产的最大区别是传统资产存在于实际物理空间,而数字资产在以数字化形式在网络空间中进行存储以及流转,并在技术支持的范围内可实现量化,同时实现虚拟空间与物理空间的融合和交互。[10]这一属性体现了数字资产的非实体性、可复制性、多样性和可加工性,其在开发流程上的体现是内容生产环节基础层的内容数字化,而数字化的形式创新又可以触及创意层的内容再创;从可预期的经济价值来看,档案事业作为公共文化事业,其价值实现有其特殊性,经济价值的实现不完全依赖于数字藏品的售卖。档案数字藏品为档案文化的传承、创新和发展注入了新的活力,催生数字档案文化旅游等新兴业态,助推档案文化旅游消费。同时档案数字藏品助推数字档案文化服务的建设,通过区块链对数字档案确权追溯的方式,也能进一步推动各行各业合法合规地对档案进行开发利用,创造经济效益和社会效益。

2 资产化导向的档案数字藏品开发策略

2.1 内容生产方面

(1)基础层:内容数字化

内容数字化的概念基于档案数字化,但又区别与档案数字化,它是指针对档案资源进行初步的数字化获得相应的数字化内容,使档案原件的内容能以数字化的形式呈现。可以进行数字藏品开发的档案,首先应是已开放且已公布/可公布的档案。《中华人民共和国档案法实施条例》提到了档案公布的五种情况,其中包括“通过电台、电视台、计算机信息网络等公开传播”[11],通过数字藏品的方式公布档案需遵守《中华人民共和国档案法实施条例》对档案公布的规定。

其次,在对档案资源进行挑选时,除了需要对档案本身的艺术、文化价值具有较高的认知,还需要迎合大众的文化消费喜好。现阶段数字藏品的宣传仍然是通过公众号、新闻媒体、数藏平台等媒介宣传,这类宣传的特点在于依赖藏品本身的大众了解度,即使有背景故事、其他玩法的加持,大众也倾向于点击自己了解的文物、文献打造而成的数字藏品展开进一步了解。据调查,2022年数字藏品市场热度最高的类型包含潮玩/国潮类(58.6%)、艺术收藏品类(58.0%)、非遗文物类(37.6%)[12],围绕传统文化、潮玩、非遗等主题进行开发和营销会更受欢迎。总之,在对档案资源的挑选上,档案机构需要对馆藏档案资源进行综合评估,包括档案形式、大众认知解度、档案开放公布状态、是否适用数字化的形式呈现等。

再次,档案内容数字化应有一定的成套性。传统的档案数字化仅仅是将档案进行了数据迁移的固态保护,一定程度上存在着对于部分档案内容的语境挪用,使其从原有的语境中抽离出来。数字资产区别于传统资产的根本在于数字资产依托于虚拟空间和区块链技术,往往与元宇宙场景有着密切联系。除了档案本身的内容数字化,还可以通过档案相关的背景信息进行补充,以便在二次加工上对内容和营销形式做创新,进行元宇宙空间的搭建。比如,新华社国家重点实验室与网易新闻联合发布“中轴元力神”系列数字资产,对先农坛、天坛、正阳门前楼、故宫、景山及钟鼓楼进行复刻,并结合历史上每座建筑的功能特点进行视觉化释义,打造成为籍田、祀天、玄箭、灵均、蓊郁、晨暮共6位各具异能的“中轴元力神”[13]。

最后,档案内容数字化可以利用区块链技术解决数字素材确权问题,构建档案数字开放素材库,让每一例素材的使用均可通过区块链查证。素材库的创建和整理,需要依据档案馆原有的数字化成果和研究成果,从而实现素材库内容的体系化,助推相关主题品牌IP的打造。“档案数字素材共享+档案数字藏品开放”的模式,能够助力数字藏品质量流量的提升,拓展档案资源的开发深度与利用广度。档案数字素材使用者对素材的使用情况和相关数据也能够为档案馆进行数字藏品开发提供参考。目前,对于区块链开放数字素材库,敦煌研究院已有相关的探索。2022年12月8日,在国家文物局“互联网+中华文明”行动计划的指导下,敦煌研究院与腾讯公司联合打造的首个基于区块链的数字文化遗产开放共享平台“数字敦煌开放素材库”正式上线,6500余份来自敦煌莫高窟等石窟遗址及敦煌藏经洞文献的高清数字资源档案在“数字敦煌开放素材库”平台上,向全球用户开放。[14]此外,档案数字开放素材库的建设,也是相应国家文化数字化战略中“中华文化数据库”的重要一环,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确提出“贯通已建或者在建的文化专题数据库,通过标识解析体系实现数据互联互通”[15],档案数字开放素材库中的数据可以通过技术联通助力“中华文化数据库”的建设。

(2)创意层:内容再创

2022年4月,中国文物交流中心在研讨和论证后指出,要坚决抵制将文物原型数字复刻品或轻量化的原型数字复刻品直接上链发行。[16]档案数字藏品开发也应当抵制直接将档案数字化原件直接上链发行,通过扩大内容生产协作、重视创新玩法等促进内容再创,维护和增强档案数字藏品的珍稀性和创意性。具体来看:

第一,要扩大内容生产协作。通过多方主体共创,支持文博机构、档案机构、院校与企业合作开发数字内容,探索政府、企业、科研院所的合作机制,多元参与协同生产,依托典型场景开展产学研对接。鼓励和吸引用户参与,增加档案数字藏品的需求驱动,深化用户对档案数字藏品的文化认同。一方面,元宇宙的可延展性以及可持久性要求实现用户在元宇宙中进行持续的价值创造,加强与现实世界的关联,从而实现元宇宙与现实相互影响。这是元宇宙延续并扩张的核心驱动力。UGC(用户生成内容)则是“用户创造价值”的关键,也是数字藏品需求驱动的关键因素之一。档案数字藏品开发可以通过用户内容共创的形式,通过用户互动实现内容共创,生成独一无二的专属用户数字藏品。例如,壳牌喜力携手腾讯幻核打造的全球首款由用户互动共创生成的数字藏品,就真正体现出了这种用户与发行方“共创、共享”的精神。双方基于腾讯区块链技术协议,共同发布了“解锁你潜意识的那副艺术藏品”沉浸式互动,用户通过六轮答题互动,既能深化对于发行方数字藏品的内涵理解,又可以生成属于自己且独一无二的数字藏品。档案数字藏品的用户共创强调用户参与到档案数字藏品的生成过程中,就上面的例子来说,用户的选择仅仅只能影响到自己的数字藏品生成结果,不能完全主导整个数字藏品的设计。完全由用户生产内容可能导致档案专业性的缺失、档案文化内涵理解的偏差。用户共创的形式,是目前将用户参与和专业生产内容相结合的最好形式,既能吸引用户又可以通过共创深化文化认同。另一方面,AIGC(人工智能生成内容)也可以作为内容生成主体运用于档案数字藏品开发过程中。通过构建以PGC+UGC为主、AIGC为辅的协同生产模式,扩大内容生产协作。PGC(专家生产内容)负责自上而下的引领,从顶端设计的角度给予档案数字藏品开发指导;UGC负责自下而上的影响,用户参与感、体验感影响其积极性,用户共创激发档案数字藏品创新活力,用户共识、认同的达成将助推档案数字藏品更好地传播,维护档案数字藏品社群生态;AIGC助力个性化生产和信息整合,一来AIGC可以根据客户选择进行个性化生产,二来对于开发方来说,通过AIGC对于大数据进行分析整合、内容集成,能够为档案数字藏品的开发提供灵感和技术支撑。

第二,需重视创新玩法。一方面,技术创新带动档案数字藏品呈现形式和玩法的创新。如,使用人工智能、数字孪生、元宇宙、三维重建、AR、VR等技术对数字藏品的呈现形式和玩法进行创新。现阶段的档案文化资源以文献资源为主,传统的档案文创开发和利用传播存在着互动性弱、缺乏吸引力等困境[17],使用VR、AR等技术有利于助推文献遗产的文化基因的激活,用VR技术可以将档案资源融入同主题的虚拟环境中,增强互动性,利用AR技术可以将虚拟化的数字藏品代入现实环境中,将虚拟与现实场景相结合,达到沉浸式观感。[18]例如,敦煌艺术系列动态NFT采用的就是静态图片合成玩法,玩家集齐同一场景的五张不同静态图片即可生成相应的动态数字藏品。另一方面,应配合创意营销打造特色档案数字藏品。创意营销需要以档案原件的内容、形态为基础,深度挖掘档案原件的细节之处,在此基础上根据特点打造创意营销方案。如,针对保存状况利用数字化技术展现档案修复过程,以游戏互动形式给予玩家档案修复师身份,利用任务形式增强玩家兴趣,利用叙事手法多方位展现档案数字藏品特色与其背景信息,打造档案数字藏品文化IP。此外,目前已有的创意营销玩法还有利用节日、纪念日营销宣传,通过奖励激励用户,与其他文化IP联名,盲盒玩法等。例如,《三星堆荣耀觉醒》动漫联合绵竹年画推出联名款数字藏品,使用盲盒玩法将数字藏品的品级分为“SSR”“SR”“R”“N”,每个用户购买数字藏品盲盒获得同系列的数字藏品的概率不同,并且设有隐藏款,以吸引用户购买。

在档案工作人员对数字文创以及数字藏品缺乏了解以及数字藏品创新力不足的情况下,还可以通过征集的形式寻找共创合作方。以三星堆博物馆为例,《三星堆博物馆征集数字文创产品发行合作方》通告中明确规定了合作方的资质要求、应征材料,并且对于合作方进行评分,在对设计方案的评分标准中严格规定“设计作品须为二创类(不得以文物原型直接发行) ”[19]。

(3)价值层:构建认同

在档案内容数字化阶段要尽量将与档案内容有关的各种背景信息、补充信息进行数字化,以便后续的进一步开发。利用叙事手法,采用故事叙事、游戏叙事等形式,对档案原件相关的背景进行补充,创建藏品购买者的数字身份,利用叙事手法构建身份认同与文化认同。基于DID(Decentralized Identity,去中心化身份)等数字身份技术,让用户在数字世界的每次互动中都有机会转化为对应的价值。比如,2021年9月6日,敦煌研究院与腾讯联合推出了首个公益趣味文化互动活动,以动画形式讲解莫高窟第156窟的壁画故事,用户通过参与敦煌文化相关的问答或进行捐款,可以成为千年文化遗产的“数字供养人”,参与活动即有机会获得敦煌“数字供养人”典藏版数字藏品,即带有敦煌莫高窟第156窟的全景数字卡片。[20]而“数字供养人”作为数字身份可以给用户带来价值认同,实现文化IP的全方位传播。通过构建身份认同,可以将一部分兴趣爱好相同的人聚集在一起,此时的数字藏品便成为兴趣爱好交流的“社交货币”,而档案数字藏品也可能成为该社群交流的准入门槛。

2.2 服务提供方选择方面

(1)合法合规为先,积极寻求联动

作为新兴业态,档案数字藏品长期发展的前提是合规,核心在于创新。在服务提供方的选择上,区块链提供者和交易平台往往存在紧密的联系,如阿里巴巴旗下的鲸探平台使用的就是蚂蚁链,媒体融合链为时藏平台提供技术支持,每个交易平台只会使用一种公有链或联盟链。因此,在讨论服务提供方选择时,应当综合区块链提供方和交易平台双方的情况进行讨论。

与文博产业相比,当前,档案馆在文化创意产业和数字文创领域的政策注意力和资金投入均不足,难以做到像上海博物馆的“海上博物”平台一样采用“自研链+自主研发数字藏品平台”的模式。自研链与自研平台的优势在于合规性和安全性以及和线下博物馆联系紧密。而档案馆的资金投入注定了自研平台和自研链是非常遥远的事情,选择合适、合规的平台合作对于档案馆的收益更大,并且其安全性可以得到保障。目前市面上的数字藏品平台中,档案数字藏品可以选择鲸探这类大量发布文博类数字藏品的头部平台,或者是央数藏、时藏这类新闻传媒央企和政府相关部门打造的新闻传播相关数字藏品平台,以及如“海上博物”这类背靠当地的数据交易所或文化交易所的数字资产平台,依托官方进行交易,可以保障其安全性。此外,文博类和档案类数字藏品存在一定的相似性,选择相关的文博类藏品发布平台能够吸引到足够多的以收藏为目的的爱好者,具有一定的用户基础。

(2)依据藏品特性灵活选择

档案数字藏品应在遵循合法合规原则的基础上根据其自身特性,以发行目的为导向。若以节日纪念、活动纪念为目标的档案数字藏品,可以选择新闻传播类的数字藏品平台。新闻传播相关数字藏品平台对于这类数字藏品的发布数量没有太大的限制,时藏平台已为建筑杂志社创刊70周年、乡村振兴品牌节、“一带一路”十周年等纪念活动推出纪念数字藏品;若以推广档案实体文创产品和档案编研作品为主要目的,可以选择天猫、支付宝等数字藏品平台。例如,中国国家图书馆联合中国邮政限量发行“敦煌遗书”数字藏品,这一数字藏品没有选择热门的文博类或是官方类型的发行平台,而是通过天猫数字藏品进行发布,原因在于该数字藏品作为实物产品敦煌拾遗《佛说般若波罗蜜心经》典藏本的赠品发布,目的是为了以虚促实,促进实物书籍的购买。另外,像哔哩哔哩、支付宝、小红书等平台不仅具有藏品发布的功能,而且年轻受众更多,相比于传统数字藏品平台更加年轻化、多元化,在宣传上也更加高效,触及范围广。例如,2022年和2023年支付宝的集五福活动均加入了数字藏品的玩法,根据藏品特性选择这类数字藏品平台有可能收获意外之效。

2.3 明确产权归属方面

目前,在数字藏品相关法规方面,还未有明确的规定。根据“NFT侵权第一案”,深圳奇策迭出文化创意有限公司诉杭州原宙科技有限公司案件的二审判决中指出NFT数字作品是使用区块链技术进行唯一标识的特定数字化作品……NFT数字作品交易的对象系底层文件为数字化作品的数字藏品。[21]就受让NFT数字作品的用户而言,其既获得了该份数字作品所呈现的作品内容,又获得了具有唯一性指向的该份NFT数字藏品。该案将数字藏品认定为数字化作品,并且受到著作权法的保护。

在档案数字藏品开发过程中,内容提供方实际上形成的是还未经上链铸造的档案数字藏品的底层作品,也就是受到著作权保护的实质内容。内容提供方中,档案机构对于同一档案原件要避免多方授权,谨慎选择授权链路过长的项目,以免产生不必要的产权纠纷。档案机构将档案资源授权共创方创作时,原档案本身属于档案作品的情况下,还需要确认原档案作品的著作权情况,档案机构是著作权人时,可以直接授权创作,否则需要获取授权。

《发行NFT数字藏品合规操作指引(2022版)》中规定发行人(委托铸造和发行数字藏品的单位,即档案机构)应当是作品的合法所有人。[22]因此,档案机构应当和共创方通过签订合同的方式获得档案数字藏品的著作权归属,并进行作品登记和相关知识产权的保护申请。

2.4 流通与价值实现方面

(1)公益数字藏品是档案数字藏品价值实现路径之一

档案机构本身属于带有公益性质的事业单位,其日常开销、维持运营都需要由国家供给资金,且没有自己的获利渠道。[23]相比于博物馆、美术馆等公共文化机构,前两者在文化创意产品商业化销售方面已有较多的实践,而大部分档案馆的实体文创产品仍停留在馆际交流和活动赠送层面,实体文创产品商业化销售的经验较为缺乏。数字藏品的销售十分依赖原始文物、档案资源的大众认知度,在档案文化宣传较文博领域处于弱势的情况下,档案数字藏品的发行价格应当适当压低。在此背景下,开发档案数字藏品并进行公益性质的发售,可以兼顾社会效益与经济效益。

档案公益数字藏品的发行主要有以下两种形式。一是免费发售,免费发售可以推动档案历史文化价值的挖掘与传播,为档案馆的馆藏和档案馆实体文创起到推广作用,鼓励大众走进线下的档案馆,深入了解档案文化。二是低价付费发售,低价付费发售则需明确收入去向。以侨批档案为例,侨批档案中包含了华侨参与从事相关公益事业的档案文献,以这部分档案原件为主体打造档案数字藏品,发售所得收入可以投入华侨相关公益事业之中,将公益事业与档案本身进行关联,并在宣传上注重宣传公益性。

(2)以虚促实、线上线下联动是档案数字藏品价值实现形式之一

开发档案数字藏品的根本目的在于发挥档案作为一种独特的文化资源在保育文化基因、传承文化精神等领域的作用。以虚促实,通过线上的数字藏品发布,给予线下赋能权益,鼓励广大群众走入档案馆、深入了解档案文化。因此给予购买者的赋能权益可以与线下展览、活动紧密结合,例如,提供或赠送实体文创的折扣、提供“第七档案室”这类档案文化IP的线下体验资格等。以虚促实的另一种形态,就是通过线下游览体验的方式,设置档案数字藏品获取途径,如集章打卡等。此类数字藏品往往有纪念性质,类似于线下打卡的线上永久凭证,能够凸显档案数字藏品在宣传营销档案文化IP上的意义,通过与档案展览的叙事设置、特殊互动环节相结合,使游客沉浸式感受、体验档案文化。

2.5 价值共生方面

档案数字藏品的长线运营和价值共生,离不开与用户的深度互动,区块链技术带来了数字藏品营销、长线运营的新业态。区块链技术为私域流量的运营提供了更多可能性。因此,品牌营销从公域获取流量的方式正发生根本性的变化——私域流量运营成为主流趋势。私域流量指的是品牌在自身平台上积累的用户群体,这些用户基于共同兴趣、价值观念等因素形成了紧密的社群,并逐渐构建成Web3.0生态的相关利益共同体,因此也形成了一种深度互动、共同成长的全新模式。数字藏品市场中用户的社群化倾向尤为明显,除了发行方建立的官方数字藏品交流群、平台交流区等交流社群,许多数字藏品爱好者自发形成了各种数字藏品交流群,这类交流群往往以公众号为引流途径,通过发布推文吸引爱好者入群。档案数字藏品长线运营应当以品牌化为核心,利用私域流量营销,建立用户交流社群,定期在社群开展用户线上线下活动和进行权益发放,针对社群用户的权益发放可以采用转发、参与交流等形式,借助这部分黏性较高的用户,利用其社交圈对数字藏品进行再度营销,扩大私域流量的触达范围。

当形成了较为稳固的用户群体和社区生态,档案机构可以通过举办档案数字文创创作大赛、档案文化IP二创活动等形式,鼓励档案zzsIiXTJrpZXd1Pew6QmWA==爱好者参与共创,或者可以就日后发行的系列档案数字藏品向用户寻求建议,提升用户服务的同时为后续档案数字藏品的长线发展提供帮助,凭借与用户的深度互动实现价值共生。[24]

3 结 语

伴随着数字经济的蓬勃发展,以区块链、虚拟现实、人工智能等为代表的新兴技术加速融合创新,不仅赋能传统产业转型升级,而且催生和造就了新产业新业态新模式的不断涌现。充分发挥数字资产价值与作用,对于推动数据要素市场高质量发展具有重要意义。近年来,数字资产和数字藏品市场在国家和地方政策导向和试点推进过程中得到了更好地规范,文博等公共文化机构也纷纷开发文化类数字资产,在地方的数据交易所和文化产权交易所进行售卖。在国家文化数字化战略大背景下,作为档案文化传播的媒介和顺应新质生产力发展要求的实践载体,资产化导向的档案数字藏品(数字资产)在与档案文化的联袂中,将创新档案文创、文旅、文化产业数字化生态场景,实现需求方、供给方的双向赋能、价值共创。

作者贡献说明

赵跃:确定选题、研究思路与大纲,论文修改与定稿;张文文:论文撰写、修改与定稿;尹洁:参与论文撰写;余静茹:论文资料收集与整理;李梓雯:论文资料收集与整理。

注释与参考文献

[1][8][12]2022年中国数字藏品行业研究报告[EB/OL].[2024-03-17].https://www.iresearch.com.cn/ Detail/report id=4065&isfree=0.

[2]中共北京市委 北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知[EB/OL].[2024-03-17].https:// www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202307/ t20230719_3165748.html.

[3][15]中办国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[EB/OL].[2024-03-17]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-05/22/content_ 5691759.htm.

[4][20]王毅,刘红霞.国家文化数字化战略背景下档案数字藏品开发研究[J].山西档案,2023(5):90-96.

[5]刘倩倩,贺晨芝,陈晓扬,等.NFT数字藏品与GLAM机构的数字文创开发[J].图书馆建设,2023(3):25-34.

[6][18]贾千慧,支凤稳,牛迅.档案数字藏品开发方式与策略[J].浙江档案,2023(4):43-46.

[7]向禹,王紫丞.数字藏品视角的数字档案文化产品开发路径思考[J].档案学刊,2022(1):76-81.

[9][10][13]数字资产应用白皮书(2023)[EB/OL].[2024-03-17].https://13115299.s21i.faiusr. com/61/1/ABUIABA9GAAgt5TbqwYowO6-Ag.pdf.

[11]中华人民共和国档案法实施条例[EB/OL].[2024-03-17].https://www.gov.cn/zhengce/content/ 202401/content_6928163.htm.

[14]“数字敦煌·开放素材库”上线 6500余份档案开放下载[EB/OL].[2024-03-17].http://www. ncha.gov.cn/art/2022/12/13/art_723_178667.html.

[16]向文物原型NFT说“不”,野蛮生长的市场该监管了么?[EB/OL].[2024-03-17].https://new. qq.com/rain/a/20220414A0DGTF00.

[17]文婷钰,荣芝幸.档案馆与博物馆、图书馆的数字文创开发比较研究[J].兰台世界,2021(12):55-59.

[19]三星堆博物馆征集数字文创产品发行合作方[EB/OL].[2024-03-17].https://mp.weixin. qq.com/s/9lz1OHMQHm3cS-w7VXz6YA.

[21]游锦媛.古籍数字藏品——新时代古籍活化的路径探索[J].图书馆研究与工作,2023(4):30-34.

[22]发行NFT数字藏品合规操作指引(2022版)[EB/OL].[2024-03-17].http://download.scaniov. com/%E5%8F%91%E8%A1%8CNFT%E6%95%B0%E5% AD%97%E8%97%8F%E5%93%81%E5%90%88%E8%A7%84%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%8C%87%E5%BC%95%EF%BC%882022%E7%89%88%EF%BC%891017.pdf.

[23]蒋瑞雪.档案信息的财产权定位及其制度价值[J].档案与建设,2016(5):8-11.

[24]王春晖.基于价值链理论的档案文创产品开发:模型构建与路径探析[J].档案管理,2022(5):53-55.

(责任编辑:冯婧恺 张 帆)