《诗经》四个英译本的翻译风格考察及黄河文化元素翻译对比分析

【摘要】本文利用语料库方法,对《诗经》的四个英译本进行了翻译风格及黄河文化元素翻译的对比分析。通过文本对齐软件构建了简易语料库,并运用AntConc、Wordsmith6 等工具进行了词汇、句子和语篇层面的统计研究。研究发现,四位译者在处理黄河文化元素时呈现出不同的翻译特点。类符形符比、词汇密度等指标揭示了译者在词汇选择上的倾向。句子层面分析显示,译者对句式结构和修辞手法的处理也各具特色。语篇层面的分析则揭示了译者在整体布局和文化传达上的不同策略。通过对黄河文化元素关键词的翻译比较,本文揭示了译者在传递深层文化内涵时的差异。综上所述,本文不仅深化了对《诗经》英译本的理解,也为今后《诗经》的英译研究及黄河文化的国际传播提供了有益参考。

【关键词】《诗经》英译;黄河文化;语料库;翻译风格;文化交流

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)36-0116-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.36.034

基金项目:本文系河南省高等学校大学生创新训练计划项目(项目编号:202310464066)的阶段性研究成果。

一、引言

《诗经》是中国最早的诗歌总集,它的英译本虽早在19世纪中期,但其英译研究的历史却相对短暂,仅约30年。长久以来,《诗经》的英译研究一直是一个较为薄弱的环节。如今随着时间的推移,全球化进程的脚步越来越快,人们对《诗经》的跨文化理解与传播需求日益增强,这使得《诗经》的英译研究变得尤为重要。

先前的研究主要聚焦于译本的翻译目的、译者风格、文化交流等方面。例如,Mary Paterson Cheadle等学者从哲学、政治思想等角度探究了庞德英译版《诗经》的特色[1]。而国内学者如范存忠、周发祥、汪榕培、马祖毅等[2][8][9][10]则分别从文化交流、海外《诗经》学等角度进行了深入的研究。勒菲弗尔与巴斯奈特合著的《翻译、历史和文化》[3]标志着翻译研究开始转向文化层面的审视和阐释。

尽管《诗经》的英文翻译获得了成功,但仍有一些问题需要进一步研究。本文将以《诗经》中与黄河文化有关的词句为例,对理雅各、亚瑟·威利、唐子恒和许渊冲的译本进行深入比较研究。

通过对比这四位译者的译本,我们期望能够揭示他们在处理黄河文化元素时的异同和特点。同时,我们将关注译本在传达黄河文化元素的深层含义和文化内涵方面的表现,希望能对今后的《诗经》英译研究提供一些有价值的参考。

这一研究不仅有助于深化对《诗经》的理解,同时也将促进黄河文化在国际上的传播,推动中外文化交流的发展。

二、语料库的建立与研究方法

本研究选用的语料有:香港大学出版社1960年出版的理雅各The Chinese Classics中的The She King部分,2021年中译出版社出版的许渊冲译诗经:汉文、英文,山东友谊出版社1990年出版的唐子恒The Book of Songs,格罗夫出版社(Grove Press) 1960年出版的亚瑟·威利(Arthur Waley)The Book of Songs。研究成员使用文本对齐软件ABBYY Aligner对各译本进行中英文逐句对齐导出制成简易语料库,利用AntConc、Wordsmith6两个软件对四译本进行了词汇、句子、语篇层面的研究统计。

三、语料库的分析与讨论

(一)词汇层面

1. 类符形符比

类符(Types)指文本中不同词语的数量;形符(Tokens)指的是文本中所有词语的总数。类符形符比(TTR)是通过文本中不同词语的数量除以所有词语的总数计算得出的。这个比值能够反映文本用词的变化性和丰富度。TTR比值高意味着词汇变化大,可读性强;比值低则说明词汇单一,可能会影响文本的吸引力和读者的理解。当语料库的总词量超过1000词时,通常使用标准化类符形符比(Std.TTR%)来衡量该语料库的词汇变化性。标准化处理是为了减少样本大小对TTR值得影响,使得不同大小文本之间的比较更为合理。[4]下表是四个译本的标准化TTR统计情况:

由表1可以看出,虽然唐译的类符数和形符数都是四个译本中最高,但其标准化类符形符比却并非最高,而类符和形符数都最低的许译本却有最高的标准化类符形符比,这说明,在这四个译本中,许译本拥有最大的词汇丰富度和最强的可读性,其次是唐译本,再次为亚瑟·威利译本,最后为理译本。

2.平均词长

平均词长,即某一文本中词汇的平均字符数,能够有效体现文本的词汇复杂性。一般文本的平均词长约为四个字母。若低于此数值,则表明该文本的词汇运用相对简洁;而高于四个字母,则说明其词汇运用较为复杂。根据Wordsmith的统计数据,四个译本的平均词长均接近并超过四个字母,显示出在词汇使用难度上它们之间的差异并不显著。[5]本文比较了各长度词在四个译本中的分布情况,分别计算了各长度词在各自译本总词数中所占的百分比。(见下表)

上表中列出了7个字母及以上的长词使用情况,许渊冲的长词使用频率为10.30%,为四个译本中最低,从平均词长和长词使用频率看,许译本的词汇阅读难度相较于其他三个译本更低,这表明许渊冲在翻译时采取了简化的翻译策略,更倾向于使用较为简单的词汇,从而使译文达到简洁流畅的效果。

(二)句子层面

1.平均句长

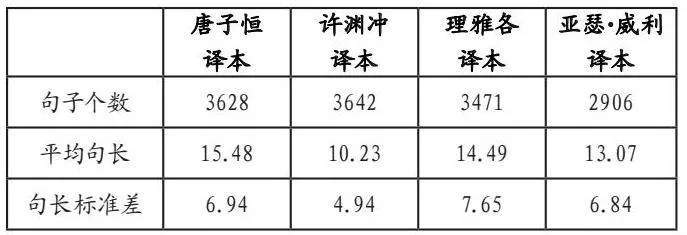

平均句长是指特定文本的句子平均长度。对于语料库而言,句子的长短可以作为句子复杂程度的一个指标。通常来说,较短的平均句长意味着文本的句法结构相对简单,句子更易于理解。句长标准差则体现了文本中句子长度相对于平均句长的波动程度,标准差越大,句子长度的变化就越显著,反之则变化较小。[6]依据WordSmith软件,四个译本的句子信息统计结果见下表:

由上表可知四个译本的平均距长均在10~16个单词左右,可见四译本均多采用了中等长度句子,更方便读者的理解。理雅各译本的句长标准差为四个译本中的最大值,说明理雅各在整体句法上使用更复杂,句长变化更大。许渊冲的译本在平均句长及句长标准差方面均为四个译本中的最小值,这反映出许译本的句法结构相对较为简洁明了,句子更容易理解,同时句子长度变化小,句子格式更加和谐美观。

(三)语篇层面

1.高频词“the”和“of”的使用

冯庆华在对《红楼梦》的两个英译本进行词频统计时[7]曾指出,诸如“the”“of”的词频可以反映出词组和句子结构的复杂性,若译本中这两个词的词频较高,则说明该译本的语体偏正式。本文对四个译本中“the”与“of”的词频进行了统计比较,结果如下:

观察上述表格数据,我们可以发现唐子恒和理雅各的译本中,“the”和“of”这两个词汇的使用频率相对较高。相比之下,许渊冲和亚瑟·威利的译本中这两个词的使用频率则较低,这暗示了许渊冲和亚瑟·威利的译文在表达上更为简洁明了。由于“the”和“of”这两个词通常用于较为正式的文体中,所以从语体正式程度来看,理译本>唐译本>亚译本>许译本。

2.显性连接成分

英汉语言之间存在的显著差异之一在于,英语更注重形式的统一,而汉语则更倾向于意义的统一。在汉语中,上下文的连贯性往往是通过语序和隐含的意义来实现的。而英语则更倾向于使用显性的连接方式,尤其是通过连词来连接不同的句子成分,如分句、短语或单词。因此,在进行汉英翻译的过程中,为了准确传达原文中隐含的逻辑关系,通常需要增加诸如“and”“but”“if”和“when”等连词。[4]本文利用WordSmith软件中的Word List功能,我们对四个不同译本中的显性连接成分进行了计数与整理,统计结果如下:

从上表可以看出,四个译本都增加了一些显性连接词,以便更清楚明了地表现出原文的意义与逻辑关系。相对于其他译本,理译版本在连接词的使用上更为丰富,这反映出理雅各在翻译过程中有意识地遵循了英语语法的规范,显化出了原文隐含的逻辑。

四、黄河文化元素关键词的翻译比较

广义而言,黄河文化囊括了黄河全流域众多劳动者在生产与生活实践中所积累的物质与精神成果。其中不仅体现了古代政治体制、文化艺术、经济建树、哲学思考等多个层面的情况,还深入到黄河流域人民的思维方式、情感表达和行为习惯之中,包括民间信仰、道德标准以及社会生活传统等多个方面。黄河文化作为中华文明的重要组成部分,承载了数千年的历史和文化遗产。

通过研究黄河文化,我们可以更好地传承这些宝贵的历史遗产,深入了解中国历史的发展脉络和文化演变过程。黄河作为中华文明的发祥地,对黄河文化的研究对于激发中华民族的认同感与构建文化自信均起到了举足轻重的作用。而《诗经》是中国最古老的诗歌集之一,包含了大量的古代中国的文化、历史、社会、政治等方面的信息。通过研究《诗经》中的黄河文化元素,我们可以深入了解古代中国黄河地区的文化和历史,以及当时人们的生活方式、价值观念和思维方式,可以追溯黄河文化的源头,了解其发展脉络和特点,可以更好地认识和了解自己的文化根源,深化民族自尊与文化自信,进一步弘扬与推动中华文化的传承与发展。

在《诗经》中,蕴含黄河文化的一些典型关键词在翻译成目标语言后需要在目标语言环境中产生与该关键词在中文环境中同等的辨识度,以保持文化信息的准确传递。在翻译过程中,确保对核心词汇有精确的认知和恰当的阐述,直接关系到文化信息的准确传递。对于黄河文化元素关键词的翻译,要求翻译者具备深厚的文化素养和语言功底,能够准确地将原文中的文化内涵传达给读者。如果翻译不准确,可能会造成文化信息的误解或失真,影响文化交流的效果。因此,通过探究并对比不同译本之间的翻译差异,我们能够更有效地推动翻译标准的规范化进程,提高翻译质量,为读者提供更加准确、可靠的阅读体验,也可以促进翻译技巧和方法的改进和创新,推动翻译事业的进步。

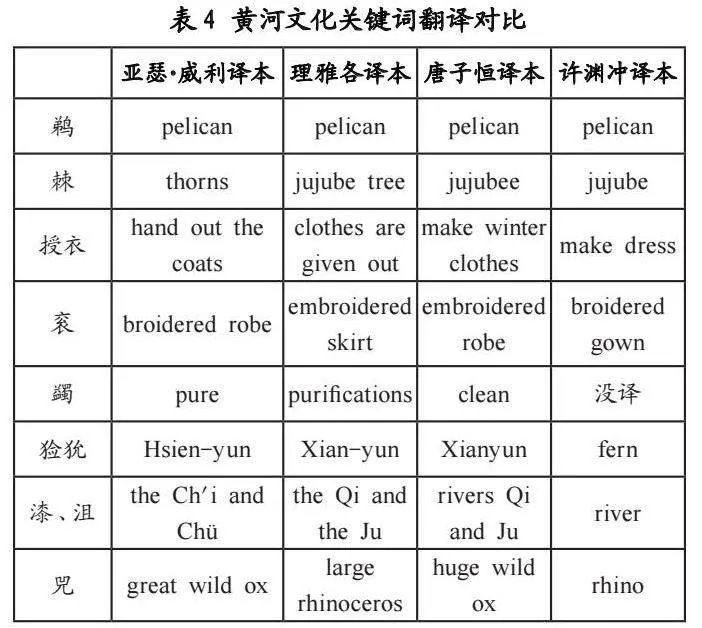

黄河文化自始至终贯穿着《诗经》,其中包含的有关元素包括饮食、习俗、地理、动植物、礼节、民族等。下面将以一些典型的黄河文化元素的翻译为例,比较分析黄河文化翻译的一致性与差异性。挑选的例子有:“鹈”(出自国风·曹风·候人),即鹈鹕;“棘”(出自国风·曹风·鳲鸠),指酸枣树;“授衣”(出自国风·豳风·七月),指妇女缝制冬衣;“衮”(出自国风·豳风·九罭),指古时礼服,一般为君主或高级官员所穿;“蠲”(出自小雅·鹿鸣之什·天保),指祭祀前沐浴斋戒使清洁;“猃狁”(出自小雅·鹿鸣之什·采薇),中国古代少数民族名;“漆”“沮”(出自小雅·南有嘉鱼之什·吉日),古代二水名,在今陕西;“兕”(出自小雅·南有嘉鱼之什·吉日),指大野牛。

由表4可知,对于动植物的翻译相对统一,但由于语言差异、翻译风格以及译者对原文的理解等因素,同样也会产生一些差异,比如对“棘”的翻译,其中文解释为酸枣树,但亚瑟·威利没有按照其本意翻译,而按照字面意思“棘”,荆棘来翻译,这可能会给读者带来一定程度的理解上的偏差。同样的问题还出现在对“授衣”的翻译上,“授衣”的字面意思为把衣服给某人,但其本意并非如此,因此在这个词上,唐译本和许译本相对准确。在翻译某些特定名词时,译者会采取特定的翻译策略来处理,比如异化与归化。归化以目标语文化的价值观为主导,注重翻译的流畅性,坚持译文需符合目标语读者接受习惯的原则;异化则以源语为主旨,强调保留原文的语言与文化差异性。比如对“猃狁”和“漆、沮”的翻译,许译本为了避免中文特有名词对音韵和意义的影响,从而采用归化的翻译策略,不使用中文拼音或音译;另外三个译本均采用了异化的翻译手法,保留了原本《诗经》中对少数民族和河流的命名。在采用翻译策略的同时,译者还会采用一些翻译方法,比如直译和意译,在表格中的体现为对“蠲”的翻译,为了提高句子的音韵之美,许译本在翻译过程中略去了“蠲”字,转而采用了意译的手法,除了许译本之外,其他译本都选择了直接翻译的手法,译出了“蠲”的意思,但在韵律性和流畅性上相对许译本稍有欠缺。

总之,经过对这四个典型译本的对比分析,各译本对黄河文化元素的翻译基本一致,能够基本准确地将原文中的文化内涵传达给读者,不会给读者造成过大的理解困难和差异,能够对黄河文化对外传播产生有利作用。

五、结语

通过对《诗经》中黄河文化元素的理雅各、亚瑟·威利、唐子恒和许渊冲四个英译本的深入比较研究,本文发现,这四位译者虽然在处理黄河文化元素时存在异同,但都较为准确地传达了黄河文化元素的深层含义和文化内涵。在经过对比分析后,可以看出,在词汇层面,四位译者都采用了较为准确和地道的英语表达方式来传达《诗经》中的黄河文化元素。在句子层面,四位译者采用了不同的句式以更好地呈现《诗经》的文学价值和美学意义。在语篇层面,四位译者对《诗经》中的黄河文化元素进行了整体把握和细节处理,以使译本更加贴合英语语境读者的思维习惯和审美需求。

然而,本研究的缺陷仍不容忽视。本研究仅从词汇、句子和语篇三个层面对译本进行了分析,未涉及其他如语法、语义等方面的研究。对黄河文化翻译的研究范围较小,具有偶然性。

综上所述,《诗经》中的黄河文化元素在四位译者的英译本中得到了不同程度的体现和传播。通过对比分析这四个译本,我们可以更好地了解不同译者对《诗经》中黄河文化元素的理解和处理方式,能够给未来的《诗经》英译研究和黄河文化海外传播提供有价值的参考与思路。同时,我们也应该认识到,《诗经》的英译研究仍然存在一定的挑战和空间,需要更多的学者进行更加深层次多角度地探讨和研究。

参考文献:

[1]Mary Paterson Cheadle.Ezra Pound's Confucian Translafions[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1997:46.

[2]范存忠.中国文化在启蒙时期的英国[M].上海:上海外语教育出版社,1991:16.

[3](英)安德烈·勒菲弗尔,苏珊·巴斯奈特.翻译、历史和文化[M].夏平译.上海:上海外语教育出版社,1990:34-35.

[4]蔡永贵.《诗经》两个英译本的翻译风格考察——基于语料库的统计与分析[J].广东外语外贸大学学报,2015,26(04):70-74.

[5]蔡永贵.基于语料库的《诗经·关雎》两种英译本的翻译风格[J].肇庆学院学报,2015,36(04):41-45.

[6]陈建生,高博.基于语料库的《诗经》两个英译本的译者风格考察——以“国风”为例[J].天津外国语大学学报,2011,18(04):36-41.

[7]刘泽权,间继苗.基于语料库的译者风格与翻译策略研究——以《红楼梦》中报道动词及英译为例[J].解放军外国语学院学报,2010,33(04):87-92.

[8]周发祥. 《诗经》在西方的传播与研究[J].文学评论,1993,(06).

[9]汪榕培.传神达意译《诗经》[J].外语与外语教学,1994,(04).

[10]马祖毅.汉籍外译史[M].武汉:湖北教育出版社,1997:32.