可以燃烧也可以冒烟

2024-09-11 00:00:00郑海啸

检察风云 2024年16期

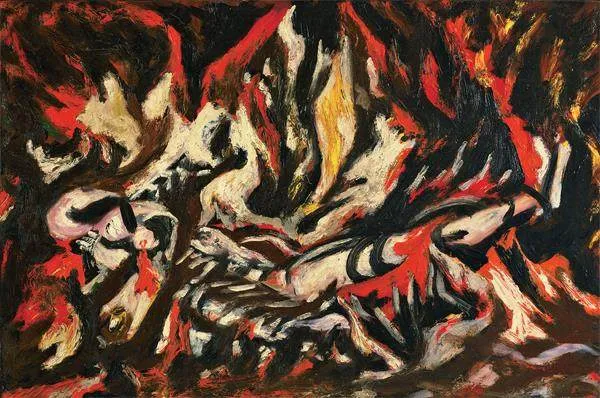

尼采:“对待生命你不妨大胆一点,因为最终你都要失去它;生命中最难的阶段,不是没有人懂你,而是你不懂你自己。”乐黛云老师年轻时看到苏联小说《库页岛的早晨》中有这样一句话,“生命应该燃起火焰,而不只是冒烟”,深受震动。看来她和尼采一样,都是生命的“燃烧派”。

《红楼梦》中的贾政、《安娜·卡列尼娜》中的卡列宁(安娜的丈夫),大概则是属于生命的“冒烟派”,甚至是“拒绝燃烧派”。潘知常先生称卡列宁是一根拒绝燃烧的“火柴”。卡列宁的俄文意思是“理性”。托尔斯泰笔下的卡列宁,是个世俗意义上的好人。他在生活里是一个好丈夫,在家里是一个合乎要求的父亲,在单位里是一个廉洁的领导。但是在安娜看来,他却是个丧失了生命动力的人,是个不知爱情为何物的人,是个太不可爱的人。

潘知常先生这样批评卡列宁——其实人的真正生命应该是像一根火柴。它是要燃烧的,燃烧就是“何处是归程?长亭更短亭”。但是还有一个办法可以生活得很安全,就是不燃烧。它只“表演”。它洋洋自得地说:“你看什么是火柴?这就是火柴。”这根火柴永远不用于燃烧,因此它存在的时间可以最长。它是火柴的标本。那个永远不燃烧的,永远表演火柴所有功能的人,就是卡列宁。

潘先生的比喻可能不一定最恰当。正如尼采所说,每个人的生命最终都是要失去的,所以你无论怎样拒绝燃烧都是徒劳。但是,我们可以选择燃烧还是冒烟。斯多葛哲学选择冒烟。叔本华说:“斯多葛哲学的道德体系实际上是试图显著而且有效地利用人的最大长处——理智,来达到一个重要的、有益于健康的目的。这个目的就是使之超脱人生常有的痛苦和悲伤。”这种精神保健学,可以使我们坚强起来,能承受不幸、危险、失败、不公、伤害、背叛、傲慢,以及人性的荒唐。听起来也蛮不错的,对不对?我也选择冒烟。