一封书信见证革命情谊

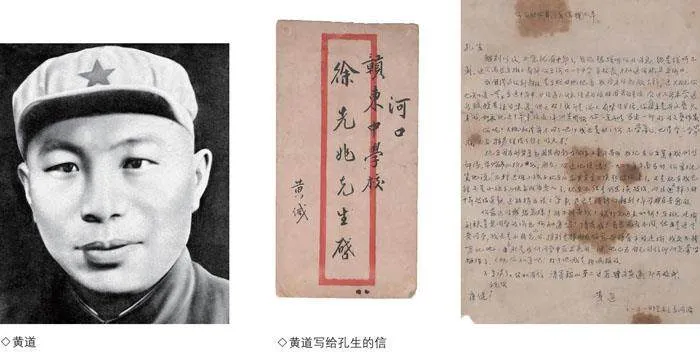

在江西省革命烈士纪念堂,珍藏着一封南方三年游击战争时期中共闽赣省委书记、闽赣省抗日军政委员会主席黄道写给阔别十年的老同学孔生的信。信的标题为《你有什么看,请借我几本》,落款日期是1937年11月1日,署名处盖有黄道的私章。1956年8月10日,孔生将此信交纪念堂保存收藏。这封信,见证了烽火岁月里黄道与孔生深厚且坚定的革命情谊。

孔生:为革命贡献文艺力量

孔生,本名徐先兆,江西铅山人。因出生于1903年10月17日(农历八月廿七),恰逢孔子诞辰,所以又名孔生。1918年,徐先兆考入南昌二中,与黄道、袁玉冰等成为同学。1919年五四运动后,徐先兆响应《新青年》提出的文学革命,协助袁玉冰主编南昌二中校刊,率先采用白话文写作。

1921年元旦,徐先兆与同学黄道、袁玉冰、黄在璇、石廷瑜、刘轶、黄家煌、支宏江共同创立江西省第一个革命团体——改造社,并创办社刊《新江西》。因时常聚在一起纵论局势,他们被同学们称为“江西八大家”。徐先兆不仅参与《新江西》的编辑工作,还以本名和笔名孔生在该刊上先后发表《这也应该承认伊做母亲吗?》《我的人生观》《改造中国社会的商榷》《婚姻问题的意义与紧要》等文章和《春日的百花洲》《庐山纪游诗》《生与死》《读〈复活〉》等白话文诗歌。

1924年,徐先兆考入东南大学,次年加入中国共产党。他因公开代革命同学收转信件而被军阀孙传芳列入黑名单,险些遭到逮捕。逃到上海后,他很快找到党组织,并于1926年11月受党中央委派回江西工作,先后主持《国民新闻》和《江西民国日报》的编辑工作,后担任共青团江西省委机关刊物《红灯》周刊编辑。南昌起义时,徐先兆在叶挺军周士第师(第11军第25师)政治部工作,后随起义军南下。广东作战失利后,徐先兆辗转来到上海田汉家躲避隐藏。

1928年初,徐先兆前往日本东京留学,1936年回国。在江西省禁烟委员会与省政府编译室工作一年后,徐先兆回到家乡。1937年8月,他应邀到铅山县河口镇私立狮江中学(又称赣东中学校)任校长。

黄道:率军作战坚持革命

与孔生南昌分别

1922年夏,黄道与徐先兆、袁玉冰等人从南昌二中毕业。1923年,他考入北京师范大学,同年加入中国共产主义青年团,次年转入中国共产党,任中共北师大支部书记,组织领导爱国学生运动。大学期间,黄道利用寒暑假回到家乡江西横峰县,积极宣传马克思主义与革命思想。1925年,黄道在家乡及附近乡村组织开展农民运动,建立农民协会。1926年,他因参与领导学生运动遭到北洋政府通缉,被校方开除。不久受党组织指示回到江西,在横峰县建立当地第一个党支部。后调至南昌,出任国共合作下的国民党江西省党部执行委员兼宣传部长。

南昌起义时,黄道作为中共江西省委主要负责人,带领地方党组织积极配合支援起义,组织工人、学生成立担架队,发动南昌人民为起义部队捐款。此时,徐先兆也在南昌,和袁玉冰等共同编辑《红灯》。黄道时常与他们交流。起义后,黄道遭敌人通缉,奉党指示潜回赣东北开展革命工作,从此与徐先兆分别十年。

率领游击队开辟根据地

1927年底,黄道与方志敏、邵式平共同领导发动弋(阳)横(峰)暴动,创建了赣东北革命根据地。此后,在“由弋横而信江,由信江而赣东北,由赣东北而闽浙赣”的根据地发展过程中,黄道不断为革命事业作出贡献。

1930年,赣东北革命根据地和闽北革命根据地连通。遵照党中央指示,两块根据地合并,成立赣东北省委和省苏维埃政府,方志敏任主席,黄道为主席团成员兼秘书长。为加强对闽北革命根据地的指导和建设,1931年4月,黄道奉命到闽北特委任书记。到任后,他对闽北红军进行扩编,成立闽北独立团。同年底,他率部攻克崇安县城,在此设立闽北特委机关和闽北苏维埃政府,巩固和扩大了闽北革命根据地。

到1934年初,闽北革命根据地发展到包括福建崇安、浦城、建阳、建瓯、邵武、光泽、松溪、政和、东方,江西上饶、铅山、广丰、金溪、资溪、紫溪,浙江江山、庆元、龙泉3省18县的广大地区,一度成为中央苏区的组成部分,开创了闽北苏区的全盛时期。1934年1月,在瑞金召开的中华苏维埃第二次全国代表大会上,黄道被选为中华苏维埃政府中央执行委员。

同年10月,国民党军以10万兵力大举进攻闽北革命根据地。为保存革命力量,黄道主持召开会议,决定从闽北苏区首府大安撤出,转移到武夷山区开展游击战争。1935年2月底,因军分区司令员李德胜叛变,部队遭受严重损失,唯一一部电台丢失,闽北红军游击队由此失去与中共中央和中央分局的联系,黄道开始独立领导闽赣边革命斗争。

1936年6月,黄道等人与闽东特委书记叶飞取得联系后,在崇安县重新成立了中共闽赣省委、省军区,黄道任闽赣省委书记兼省军区政治委员。他利用丰富的统战工作经验,引导闽东当地秘密武装结社组织大刀会参与革命活动,有力配合了闽赣省委领导的游击战争。同时,他根据形势变化,制定新的发展策略,由建立苏维埃政权转为利用国民党政府的保甲制度,由没收地主土地转为向地主筹款和实行减租减息,保证了部队粮饷、弹药的稳定供应。到1936年底,闽赣省委领导的闽北游击区已发展到闽浙赣3省交界地带26县的广大地区。

游击队下山改编

1937年1月底,黄道偶然在一张用来包盐的上海《新闻报》上看到一则题为《张学良、杨虎城在临潼劫持统帅,以兵谏逼蒋联共抗日》的消息,了解到西安事变。随后,红军游击队在南平到光泽的公路上截获一辆国民党福建省银行的汽车,在车上发现一本生活书店出版的《生活日记》,黄道才知道北平爆发了一二·九运动。为及时了解时局变化,他一面设法与党中央取得联系,一面派人下山购买书籍和报纸。不久,他从购得的资料中了解到中共中央为促进国共合作,于1937年2月10日致电国民党五届三中全会提出的五项要求、四项保证,以及冯玉祥关于国共合作共同抗日的提案,并获得了外出寻找党组织关系的同志寄回的《八一宣言》和1936年发出的《中共中央关于抗日救亡运动的新形势与民主共和国的决议》等文件。

1937年3月7日,中共闽赣省委成立中华苏维埃共和国闽赣省抗日军政委员会,黄道任主席,曾镜冰、曾昭铭任副主席,同时向江西、福建两省国民党当局发出“停止内战,联合抗日”的倡议。然而国民党当局顽固坚持“北和南剿”政策,加紧对南方红军游击队的清剿。闽北游击区日益缩小,游击队由2000余人锐减到300余人,指战员吴先喜、黄立贵等先后牺牲。为避免更大损失,5月,闽赣省委和独立师转移到光泽、资溪、贵溪3县交界的山区。

七七事变后,随着淞沪会战的展开,国民党迫于形势撤走了围剿闽北红军的第3师、第75师、第76师主力部队,闽北武装对峙局面缓和。1937年9月,被国民党江西当局释放的蔡诗山(原中共光泽县委书记)带回国民党光泽县长高楚衡的一封信。国民党当局在信中向闽赣省委表达了与红军就结束内战、一致抗日进行谈判的意愿。9月20日,黄道以闽赣省抗日军政委员会主席的身份同曾镜冰、曾昭铭联名致函国民党江西省主席熊式辉,表示中共闽赣省委愿意接受和谈,强调“凡属爱国男儿莫不义愤填膺,誓与日寇相周旋,以挽救危亡的民族,我辈向以救国自任,对于救亡图存,决不后人……我们唯一的希望,是全国一致团结抗日,争取抗日的彻底胜利,只要与抗日有利,我们无不竭诚接受”。

10月初,国民党江西省政府谈判代表周中诚(省第七区保安副司令)、高楚衡与中共闽赣省委谈判代表黄知真(黄道长子,省委宣传部副部长、秘书兼儿童局书记)、邱子明(省军区教导大队教导员)在光泽县大洲村进行谈判。经过6天艰难谈判,双方最终达成协议。国民党方面,停止内战,一致抗日;释放政治犯;划出铅山县石塘镇作为红军游击队集结地,军队由铅山、崇安边界撤离,以便游击队下山集中;负责红军游击队集结期间的粮饷和军需供应;保证红军游击队负责人前往中共中央请示工作时的安全等。红军游击队方面,停止打土豪、分田地;不再用苏维埃的名称;游击队改编为赣闽边抗日义勇军独立团。

谈判结束后,中共闽赣省委机关搬至大洲村,曾昭铭到南昌与项英、陈毅联系。项英指示闽北红军游击队停止军事行动,集中改编为抗日义勇军。与国民党江西上层的谈判,由项英与国民党当局继续进行。不久,博古、叶剑英派顾玉良到闽北传达《中共中央关于南方各游击区工作方针的指示》,闽赣省委与中共中央和中央分局断绝近三年的联系完全接通。

然而,合作抗日协议达成后,国民党福建省当局不但不撤走红军游击队附近的驻军,还利用停战之机制造军事摩擦。为稳定闽北国共合作局面,在饶守坤、王助、马长炎、左丰美的指挥下,游击队于10月24日进行自卫反击,一天之内铲除了邵武二都桥与建阳响古村、杜潭村3个国民党军据点,击溃国民党两个连的兵力。同时,汪林兴率部袭击铅山石塘,一举摧毁国民党军的炮楼,击溃民团、保安团武装。闽北红军的连续反击迫使闽赣两省国民党地方当局承认谈判结果,停止对游击区的进攻。11月,闽赣各红军游击队抓住有利时机,在“坚持改编、反对收编”原则指导下,与各县国民党当局举行谈判并相继达成协议。

一封书信见证革命道路上的重逢

1937年10月底,黄道偶然在《赣东民报》上看到铅山私立狮江中学的招生广告,发现广告上署名的该校校长竟是与他阔别十年的老同学徐先兆,于是立即写信寄出。信封上写有“河口赣东中学校徐先兆先生启 黄缄”字样,信件全文如下:

你有什么看,请借我几本

孔生:

离别以后,不觉就有十年了。我总想探听你的消息,总是探听不到。这次偶然在报上看到你在河口一中学当校长,才知道你现在在河口。

我自从与你分别后,是在照旧地抱着我原来的志愿去干,这大概你也知道一些。在这十年中,我经过人所未经过的艰难困苦的生活,尝过人所未尝过的咸酸苦辣的味道,但这对于我却是滋滋有味的生活。你原来是有文艺天才的,如果把这十年来的经过详细告诉你,你一定可以写出一部好的文艺作品。

你呢?大概和从前不同了吧!?我还是劝劝你,不要学鲁迅,也得学一学茅盾,不要轻易埋没了自己的天才!

现在因为形势变动,国共两党的合作又重新告成。我现在正在集中我们的部队,准备参加抗战。朋友!你还记得吗?一九二七年在南昌时,你曾玩笑地说:“不料这班小孩子现在居然坐在桌上谈起政治来了。”可是现在我已经不是小孩子而快要成为老人了。现在不但是仍然谈政治,而且又干了十年政治运动,还能稍为谈谈军事。这是稍能向离别十年的朋友告慰的。

你最近的感想怎样?能不能告我?铭竹兄近来如何?在璇、廷瑜、刘轶等老同学的消息你知道吗?请告我!虽然志各不同,但是这些老同学,我还是不能忘记的,特别是待朋友像慈母待爱子的廷瑜,我更不能忘记他。玉冰是我们同学中最出色的一个,他已为自己的信仰而光荣地牺牲了,大概你知道吧!对于他我是极佩服的。

不多谈了。你如有信,请寄铅山第二区署转交黄道,即可收到。

祝你

康健!

黄道

十一月一日于崇安之长涧源

写信时,黄道正在崇安长涧源集中队伍,为石塘整编做准备。对于和老朋友徐先兆在南昌一别十年的经历,黄道充满革命乐观主义精神:“在这十年中,我经过人所未经过的艰难困苦的生活,尝过人所未尝过的咸酸苦辣的味道,但这对于我却是滋滋有味的生活。”他在信中亲切问候昔日老友,由关心徐先兆个人进而谈到曾一起学习的一众老友,尤其表达了对在1927年白色恐怖中被捕牺牲的同学袁玉冰的追思,认为“玉冰是我们同学中最出色的一个,他已为自己的信仰而光荣地牺牲了,大概你知道吧!对于他我是极佩服的”。

收到信后,徐先兆欣喜异常,第二天便动身前往游击队驻地。他穿过铅山县城,翻过无数山头,最后在一名老农的带领下穿过一片原始森林,终于在出发两天后的傍晚到达了长涧源,见到了支队长饶守坤。他又走了几里路,才见到黄道。在徐先兆看来,久经战斗考验的黄道此时有“一种厚重而坚决的神气”,让人感受到“他是一个至可信赖的人物,工农大众的真正领袖,马克思—列宁—斯大林主义的忠实信徒”。

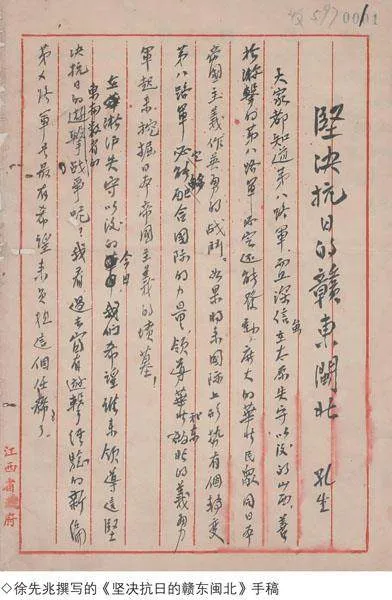

黄道留徐先兆在长涧源山中住了好几天。交谈中,黄道介绍了游击战的特点和优势,并以赣南中央苏区和俄国十月革命成功运用游击战的历史经验来说明游击战是“中华民族争取自由解放的最好方法”。徐先兆返回后,将此次探访闽北红军游击队的经历写成题为《坚决抗日的赣东闽北》的报道,于1937年12月发表在南昌《商报》上。他在文章开篇指出:“在淞沪失守以后的今日,我们希望谁来领导这坚决抗日的东南数省的游击战争呢?我看过去富有游击经验的第X路军是最有希望来负担这个任务了。”接着,他介绍了即将下山接受改编的闽北红军游击队良好的精神面貌和黄道对游击战的看法,并对赣东在当前形势下的战略意义作了分析。又以黄道与妻子吴品秀分别四年来一直独身的情况为例,驳斥了外界长期盛行的共产党人“共产公妻”的谣言,并在文末大声疾呼:“中国是决不会亡的!”报道真实反映了红军战士在艰苦生存环境中坚决抗战的精神,刊出后引起江西社会各界强烈反响。

其间,闽北红军游击队战士陆续下山,在铅山县石塘镇集结训练,并于1938年2月9日正式改编为国民革命军陆军新编第四军第3支队第5团,饶守坤任团长,曾昭铭任副团长。2月25日,新四军第3支队第5团北上抗日誓师大会在石塘镇河滩举行,饶守坤、曾昭铭作了简短讲话,参谋长桂逢洲宣布“部队出发”,开赴皖南岩寺。这支队伍与同样坚持了三年游击战争的南方其他各省战士一起汇入全民族抗战的洪流中,成为抗日战场上的一支重要力量。

在全民族抗日救亡浪潮的推动下,黄道、徐先兆在来之不易的短暂相聚后,又奔赴新的战场。新四军驻赣办事处在南昌成立后,黄道出任办事处主任,同时任中共中央东南分局委员、宣传部长兼统战部长,为江西的抗日宣传动员做了大量工作。他还写作出版《抗日游击战争的实际知识》一书,系统总结多年的游击战争经验,为抗日游击战的开展提供了参考。徐先兆则在黄道建议下,受国民党第66军160师师长华振中邀请,赴该师担任秘书。他用从黄道处学到的游击战术诱敌深入,助160师围歼日军千人,取得了金轮峰大捷。黄道、徐先兆在抗日战争的烽火岁月中共赴国难,两人的友谊成为抗战史上的一段佳话。

作者单位:江西省革命烈士纪念堂

编辑/董婉妮