劳动教育融入高职专业课程教学的实践研究

摘"要:作为“五育”之一的劳动教育,是实现新时代高职院校应用型人才培养需求、提高学生的劳动素养和实际动手能力的有效途径。通过分析劳动教育融入食品原料学课程教学的重要性及面临的问题,对在课程教学过程中渗透劳动教育的实施路径进行探讨,为培养学生的综合素质提供了教学实践经验,进而促进了新时代大学生劳动教育的发展。

关键词:劳动教育;课程改革;教学方式;课程考核

2020年3月,中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,强调“劳动教育要纳入人才培养的整个过程”,并在此基础上提出了对学生进行劳动教育的建议。二十大报告中提出的“以劳树德”“以劳增智”“以劳强身”“以劳育美”,通过劳动教育培养学生的品德,从而提高他们的综合素质,培养奋斗拼搏精神。随着社会的不断进步和科学技术的快速发展,新的时代需求也给劳动教育带来了新的内涵。高职院校在中国高等教育中占据着“半壁江山”,在高职院校中开展劳动教育既是职业教育的本质要求,更是落实党的教育方针的重要任务。根据新时代劳动教育发展趋势,结合专业特点,运用多种形式的教学方法,把劳动教育嵌入专业课程中,卓有成效地开展富有高职特色的劳动教育,探索行之有效的实施路径具有重要的现实意义。

1"高职院校开展劳动教育的意义

1.1"劳动教育是提升学生综合素质、弘扬中华民族精神的重要途径

在高职院校中做好大学生的劳动教育至关重要,通过讲劳模故事、学工匠精神、树奉献典范,引导学生崇尚劳动、热爱劳动,从而推动新时代高校学历教育高质量发展。大学生通过在校期间的劳动教育,帮助他们树立正确的劳动价值观,养成勤俭节约、吃苦耐劳、热爱劳动的优秀品质,增强责任感和自信心,并引导他们积极投入社会生产实践活动中,树立家国情怀,发扬勤劳勇敢、自强不息、努力奋斗的伟大民族精神,为社会主义建设做出自己的贡献。

1.2"高职院校开展劳动教育是实现人才培养目标的重要途径

高职院校培养的是符合社会需求的高素质技能型应用人才,而学生技能的培养又离不开实践劳动,为了弘扬“工匠精神”,提高学生的价值观,培养学生优秀意志品质,必须把劳动教育融入高等教育培养体系中。没有劳动教育作为载体,专业培养目标也难以有效实现。“行是知之始,知是行之成”,通过专业课程的实践活动,使理论知识有的放矢,实现“知行合一”,提高专业劳动知识和技能,积累职业经验,提升就业创业能力,培养学生精益求精的“工匠精神”和认真负责、吃苦耐劳的劳动态度,提高学生的社会责任感,最终提升高职人才培养质量[1]。

1.3"劳动教育融入课程教学过程符合行业岗位能力要求

高职教育培养的是服务基层一线的技术人才,不仅要求学生掌握扎实的专业理论知识,还要具备创新能力、创造能力和“工匠精神”,才能更好地适应职业岗位需求,更好地服务社会。在高职人才培养中强化劳动教育,用典型的劳模事例激励学生崇尚劳动、尊重劳动,通过劳动实践培养学生的动手能力和吃苦耐劳的精神,让学生能够养成良好的劳动习惯,端正劳动态度,磨炼坚强的意志,并不断培养创新意识。在走上工作岗位之前,具备较高的劳动素养和娴熟的专业技能,真正实现“学在职院、赢在职场”的目的[2]。

2"将劳动教育渗入食品原料学教学中的重要性

食品原料学是一门理论与实践紧密相关的综合性课程,在传统的授课方式中侧重于理论知识的讲授,对于学生职业素养、劳动能力及责任感等的培养认识不足,导致学生在学习专业课程时不能将课本知识融会贯通、灵活运用,造成专业技能不扎实。同时,由于对劳动观念、精神、能力等方面培养不到位,导致学生缺乏吃苦耐劳精神,高职食品专业的毕业生大部分都将进入生产一线,许多学生对就业岗位不满意,出现频繁跳槽、跨专业就业等现象。将劳动观引入食品原料学知识点中,充分发挥学科优势,真正实现内外兼修、相辅相成。

3"高职院校劳动教育渗入食品原料学教学过程存在的问题

3.1"学生对劳动的重要性认识不够

现在的大学生大多是在比较殷实的家庭条件下长大,好多家庭劳动教育滞后,平时生活中不珍惜劳动成果、劳动技能缺乏、独立生存能力差等现象也屡见不鲜。大学生对新时代劳动教育的认识还停留在传统概念里的体力劳动,没有树立正确的劳动观念,缺乏劳动精神,不具备劳动能力,没有养成劳动习惯。

3.2"课程体系设计缺乏系统性

通过调查,部分高职院校对劳动教育在食品原料学的渗透缺乏行之有效的设计方案,使学科教育与劳动教育不能很好衔接,劳动教育融入课程教学的切入点不恰当,甚至是生硬地穿插授课过程中,选取的案例不够“接地气”,以“说教”式理论灌输,有的学生会产生厌烦情绪[3]。在食品原料学的教学过程中,没有形成一个系统的课程体系,教师即兴发挥,随意性很强,对于劳动能力培养缺乏精选编排,在实施过程中缺乏趣味性和创新性,甚至有的流于形式,难以激起学生积极参与的兴趣,达不到预定的教学效果。

3.3"课程考核评价机制不科学合理

考核评价是衡量教学质量和学习效果的重要手段,也是教学管理过程中的关键一环。目前,大多数高职院校食品原料学课程考核中还是主要侧重于课程知识点的掌握情况,考核方式单一,主要是对出勤率、答卷分、讨论或作业等方面进行综合评价,很少有劳动素养方面的体现,难以形成有效激励机制。学生自我劳动成长的主动性不足,师生的监督力度不够,难以将劳动素养进行量化,这些都严重制约了劳动教育的实施[4]。

4"新高职劳动教育嵌入专业课程中的探索

时代在进步,社会在发展,中国特色的教育现代化强调教育与劳动相互融合。积极发挥专业的引领作用,以“专业+劳动”为路径,合理设计专业课程内容,挖掘劳动元素,将劳动知识、劳动技能、劳动精神渗透于专业知识的讲授过程中,让学生在掌握专业知识的同时,又能提高劳动素养、收获劳动的快乐,促进学生的全面发展[5]。这就需要改革、创新传统的课程讲授方式,建立实践性强、应用型广的课程体系,制定能够真正落地的有效考核与评价体系。

4.1"将劳动教育引入课程目标中,探究课程项目化教学方案

“食品原料学”是食品类相关专业的重要主干课程,与生物化学、营养学、食品工艺学、食品流通等多门学科密切相关,在整个课程体系中起到承上启下的作用,对学生的专业能力培养也起着重要的支撑作用[6]。从岗位需求出发设置课程内容,将知识点重新拆分、整合,做成一个个项目,再分析完成项目需要的能力需求,将知识点和劳动能力相结合,分别设置项目任务点,施行任务驱动的项目化教学,构成新的知识体系。

4.2"优化教学模式和手段,提高学生的劳动价值观

劳动教育与专业课程教育融合的关键是采用行之有效的教学模式和手段,要把劳动教育很好地融入专业课程中,达到预设效果,就要改变传统、单一的理论宣讲式教学模式,通过课程的教学活动,发挥综合育人的功能,运用灵活多样的教学方法和手段,通过案例分析、剖析问题、学习榜样、动手实践、创新研究等方式,利用新闻分享、PPT展示、实地参观、实验设计等途径,激励学生崇尚劳动,树立正确的“三观”,为今后的工作和生活打下坚实的基础。

4.3"将劳动教育加入课程考核评价指标

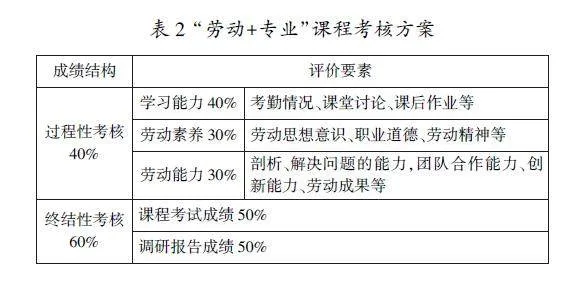

为了使劳动教育真正落地,就要调整课程考核评价体系,全面、客观、准确,同时要具有可操作性,加大劳动过程和实效的评价权重。围绕专业特点和课程目标,把课程成绩评定分为过程性考核和终结性考核两部分,包括:劳动思想认识、劳动技能、劳动成果,将自评、同学互评、教师评价综合比例得分。采取灵活多样的方式,将劳动教育的考核进行量化,加入考核评价指标中,建立考核指标点,要求学生达到课程教学目标,实现对学生的专业知识掌握、岗位技能及劳动素养的全方位考核。

5"劳动教育嵌入“食品原料学”课程的实施路径

5.1"“食品原料学”课程目标与劳动教育相结合

在食品类专业课程中“以劳动精神为核心、以劳动能力为目的、以劳动价值观为根本”,确立劳动教育目标,将其与课程教学任务相结合,达到“劳动+专业”相互促进的效果,从而奠定宽厚的学科基础。在“食品原料学”教学中融入劳动教育内容,学生通过观察生活中食用的粮食、蔬菜、水果、乳肉蛋等食品原料,掌握食品原料的种类、营养特点,在学习了食品原料的加工特性、贮藏特性后,鼓励学生利用食品原料的相关知识解决现实中的问题,培养他们的创新精神,提高实践技能和综合素质。

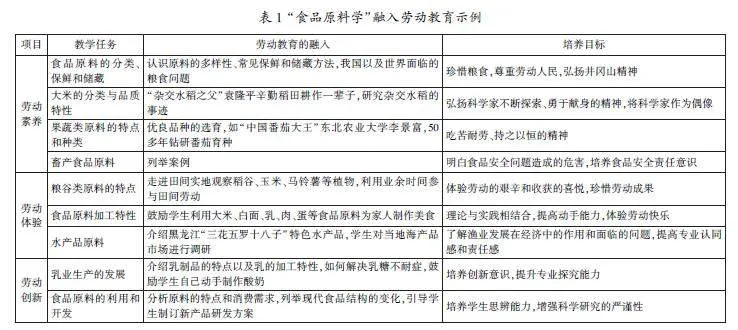

5.2"“食品原料学”课程内容融入劳动教育

依据“食品原料学”的课程教学目标和任务,在整合了相关理论知识后,通过剖析一个个趣味性问题和典型性案例,激发学生探究和钻研的主动性,从而提高他们的学习兴趣。坚持“工学结合”,构建“劳动教育+专业教育”课程体系,将课程内容进行项目化,从学科知识点中挖掘其背后的劳动教育元素,将劳动教育“润物无声”地渗入专业教育之中。

5.3"采取有效的教学方式,实现劳动教育效果

通过对高等职业学院“食品原料学”课程的研究,结合职业技术人才的需求,分析高职院校学生特点,从专业培养方向出发,以提高教学质量为目标,尝试将翻转课堂、PBL—CBL混合教学模式应用于“食品原料学”的课程教学中,发挥各教学法的特点及优势。列举典型案例、讲述民俗故事、企业现场解析,让学生在不同的情境中培养劳动精神,提高创新能力,构建一套适用于“食品原料学”课程的教学模式。

5.4"优化教学考核机制,健全课程评价体系

打破传统的单一式课程考核办法,避免“以点带面”的片面化,根据考核目标采用多元化评价和考核体系,在过程性考核中加入劳动教育质量的评价。最终总成绩分为过程性考核成绩和结课考试两部分,过程性考核重点是对学生的学习能力、劳动素养、劳动能力等三方面进行评价。明确考核项目和评价内容,并设定具体的权重比例,制定出一套科学的考核标准,采用教师主导(40%)、同学互评(30%)、学生自评(30%)的综合考核方式,尽可能客观地反映学生知识、能力、素质等综合水平。终结性考核主要是包括两部分,一部分是课程结课考试成绩,另一部分是让学生自由选择一种食品原料,对其种类、特性、加工等进行调研,撰写调研报告,教师以百分制评定分数,具体见表2。

结语

新时代高等职业院校劳动教育要与专业技能相融合,要突出职业教育特点、食品行业特点、区域经济特点,注重实施成效,并进行科学评价,在“挖掘”和“融入”上下狠功夫,不断改进和完善劳动教育的实施途径,将劳动教育贯穿于“食品原料学”课程教学的全过程,探索灵活多样的教学方法和手段,使学生在掌握粮谷、果蔬、畜禽、水产等食品原料的基本理论知识的同时,提升学生的劳动观念、劳动能力和劳动素养,将劳动教育与食品类专业课程的教学有机融合,并根据学校的具体情况,探寻适合自己学校发展的“五育”之路。

参考文献:

[1]郑治伟,许艳丽,张雨澄.在高职人才培养中强化劳动教育的目标及路线[J].教育与职业,2020(15):108112.

[2]解海.“三全育人”格局下高职劳动教育实施路径探析[J].职业技术,2022,21(09):3642.

[3]王微.高职院校学科教学过程中渗透劳动教育的困境与出路[J].无锡职业技术学院学报,2023,22(01):1014.

[4]袁义邦.高职院校劳动教育的问题与效果提升路径探析[J].宁波职业技术学院学报,2023,27(02):6266.

[5]马融.课程思政视域下劳动教育融入高职环艺专业课程的探究——以《装饰材料与构造》课程为例[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2022(08):8285.

[6]张娟.《食品原料学》课程的教学探索[J].教育教学论坛,2017(45):174175.

作者简介:赵春杰(1978—"),女,硕士,副教授,研究方向:食品类专业建设及课程教学与研究。