依托“五步”主题教学拉长创新人才培养链条

地理主题教学具有学习目标达成的针对性、知识技能的重构性、教学的连贯性、情境的生活性,以及素养形成的实践体验性等特征。创新人才培养是一项系统的工程,强调自由思考、好奇心和探索欲激发、综合运用知识、运用知识解决实际问题、团队合作、适应社会和科技的快速变化等。地理主题教学与创新人才培养的耦合,体现在地理主题教学必须注重“情境→问题→探研→反馈→延伸”的教学流程(即“五步”教学)上,驱动“课堂问题→研究性学习→科技创新”的创新人才培养链条的拉长。本文以“地理信息技术应用”主题教学实践为例,阐释地理教学支撑创新人才培养的范式。

一、基础:重构单元主题,创设情境—问题—探研线

地理信息技术这部分内容在中学阶段主要介绍遥感技术、全球卫星导航系统和地理信息系统。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)对“地理信息技术”进行了内容和章节的重构,更加凸显地理信息技术的时代性和应用性。在必修课程地理1和地理2中,要求通过探究有关自然或人文地理问题,了解地理信息技术的应用。在选修8“地理信息技术应用”这一模块中,详细介绍了地理信息系统、遥感、全球卫星导航系统和数字化生存4个方面的内容[1]。

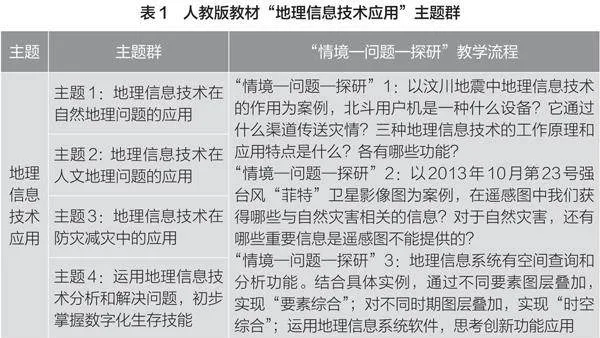

教师通过对地理1、地理2、选修3、选修8等相关内容进行跨教材重组,依据课标要求,设置单元主题群,以人教版教材内容为例,整合课内外真实情境,设置“情境—问题—探研”教学流程,旨在促进学生高度参与、高度合作、高度内化(见表1)。

依据评价目标,了解地理信息技术的概念、工作原理和创新应用。通过“情境—问题—探研”1的学习,对三种地理信息技术软件的定义、特点、功能进行明确的区分,并对我国北斗卫星导航系统应用有深入的理解;通过“情境—问题—探研”2的学习,教师可以评价学生对遥感图的判读能力、分析能力,能够评价学生对遥感技术功能和应用的理解程度;通过“情境—问题—探研”3的学习,如“雨量站”和“行政区”图层叠加为预测暴雨灾害、受灾地区人口数等提供基础信息,温州不同时段水文站警戒水位反映潜在洪涝地区范围的变化等,在真实情境中给学生提供真实体验的机会,在问题解决和体验中评价学生的地理核心素养。

二、关键:课中问题反馈,课后拓展延伸

学生在前面单元主题的课堂学习中,提出了很多有价值的问题。以其中两个小组的问题为例,吴靖小组提出地理信息系统具有图层叠加功能,这种图层叠加的功能很有创意,小组考虑把它应用到其他方面,做一个小发明;李膺舟小组提出地理信息系统具有空间查询和分析功能,计划把这个软件应用到旅游发展规划上,为家乡发展助力。学生在课堂学习中发掘有价值的创新问题,在教师的引导下进行研究性学习的深入探研,形成科技创新成果,拉长创新人才培养链条。

1. 自然地理教学的创新案例:多功能平面地球仪研究与制作(吴靖小组)

生1:我在高一学习时差时遇到困难,现在并没有工具能够直观地表现时差以辅助学习,时刻的换算公式并不简便。通过今天地理信息技术的学习,我们小组对图层叠加有了深刻的认识,所以,我们计划把叠加思想运用到时差的计算上,做一些创新发明设计。

师:创新就是点点滴滴的发现,善于思考,善于探研就会有好点子。

生2:我们可以把立体的地球仪平面化,然后把各种要素进行叠加。

师:平面的更有利于携带,从便捷性上有突破,很好。

生3:日常看到的地球仪比较单一,我们学了图层叠加,可以把地理各要素进行叠加。

师:这个创意活学活用了地理环境的整体性原理,各要素是一个统一的整体,很好。

生2:我们可以把这个设计要解决的问题罗列一下,逐个去解决。

学生讨论:球面投影到平面是个大问题,气候、地形、土壤等各要素也都要投影到同一个平面上。

生1:我们设计的这个平面可以参考活动星图的设计,做成圆形结构。

师:好想法,善于从已有的经验中找到灵感。

生2:我想到一个问题—图层叠加怎么解决重叠不显示的问题?

生3:这个好解决,把内容标注到透明的塑料片上。

生1:我们还可以用内外圈结构,内圈叠加各地理要素,外圈显示我们的痛点—时区计算问题。

师:大家的思路逐渐清晰起来,要解决的最重要的问题也凸显了—球面投影、图层叠加不重叠等,大家可以分工合作解决这些问题。

……

师:我们把这一段时间大家各自的进展和收获做一个分享吧。

生1:我们这个小发明叫“多功能平面地球仪”,它有两个突出特点,分别是多功能、平面地球仪。我们也梳理了一下目前几种教具的优缺点。

世界地图用较大的比例尺详细地表示出各种地理事物,但是平面地图不可避免地存在着长度、方向、形状和面积的变形及误差等问题,而且容易使学生产生视觉上的距离误解。

地球仪是一种立体地图,能较好地表示立体形态。因地球仪的比例尺较小,点状、线状符号在图上显示得较小、较细,不便于观察。它不能像较大比例尺的平面地图那样详细地表示各种地理事物,但是,在平面地图上存在的长度、方向、形状和面积的变形及误差问题,在地球仪上却不会存在。

还有一种仪器—世界钟,它能够非常详细地显示世界各地的时间,也可以辅助学习时差。但世界钟只是一面钟,除此之外没有其他功能,而且其运作过于复杂,不易操作。

以上三种教具功能都较为单一。它们在许多情况下只能展示地理事物的一面,而想学习别的知识,还需要搭配其他教具。最重要的一点,不论是地图、地球仪还是世界钟,都不能直观地显示时差,不能让我们快速地了解世界各地的时间。多功能平面地球仪恰恰弥补了这个缺陷,同时具备三者的功能。

师:非常好的梳理,对已有事物进行总结,从中发现不足,加以弥补,这也是科学研究最经常用到的方法。

生2:我重点就投影方法学习了很多文献,也和我们小组同学进行了深入讨论,发现大学地理教材的地图学有相关方法,中心投影法可以满足我们的需要。我们把各种地理要素都做成了透明图层,需要什么叠加就把对应图层放进去,效果很不错。

生3:我比较擅长动手制作,我根据大家的想法,通过不断尝试,做出实物了。

【课堂创新问题及课后实践】地理信息系统具有图层叠加功能,如何应用在其他方面?学生通过研究性学习不断拓展延伸,在教师的指导下逐步解决问题,凝练出成果。

【点评】“多功能平面地球仪研究与制作”项目,依托“五步”教学流程,三位同学高度参与整个设计,相互之间优势互补、高度合作,把图层叠加思想高度内化,并通过小发明的形式高度实践,整个过程有效地促进了各学科知识融合应用、现有教具优缺点分析和多功能教具的创造等高阶思维的培养,实现创新链条的有效延伸。

2. 人文地理教学的创新案例:福州明城墙遗产廊道(李膺舟小组)

生:在福州旧城改造和新城开发中,如何使城市历史文化遗产得到更好的保护是我们一直关心的问题。在今天的地理信息技术学习中,地理信息系统在空间查询和分析上有很强大的功能,我觉得不应仅用在灾害的防控上,还可以用在旅游发展规划上。

师:拓展它的功能和应用范围本身就是很好的创新方向,可以大胆去尝试。

生:我想将世界文化遗产保护的“遗产廊道”概念引进福州城市历史文化遗产保护中,尝试构建福州明城墙遗产廊道,探寻福州城市历史文化遗产保护的新路径。

师:福州是国家级历史文化名城,文物古迹众多,尤其集中在明城墙范围内。“保护古建,记住乡愁”,这个研究在助力家乡发展建设中有很大的意义。我们可以按照社会科学类问题的研究方法,从问题入手,寻找解决问题的方法,最终解决问题。

生:对古建筑一锁了之,并不是真正的保护。真正的保护是赋予它活力,使其“活化”。因此,适当地开发利用反而是一种更好的保护措施。

师:这个想法非常好,旅游本身就是一种保护性开发方式。你们可以对现状进行充分调查。

生:经调查,截至2020年7月,福州中心城区(明城墙范围)国家级文物保护单位有6处25个点,其中三坊七巷和朱紫坊古建筑群就有17个点,省级文物保护单位有24处,市级文物保护单位有23处,市级挂牌文物保护单位及名人故居有8处,区级文物保护单位有6处。

生:近年来,福州市颁布了一系列名城保护法规及规范性文件,编制了《福州市历史文化名城保护规划》等,把历史和文化保护列入城市建设的总体布局,通过强化立法、完善规划,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,全市域、全体系、全要素推进古建筑和文化遗产保护……

师:现状调查得很充分。接下来可以对福州城市历史文化遗产空间进行集聚分析,对地理信息系统软件的学习应用可以解决你的问题。

生:历史文化遗产点是遗产廊道构成的本体,是特定的自然地理背景和人文因素相作用的产物,因此,遗产点一般存在集聚分布态势。同一集聚区域的遗产点之间往往具有一定的文化关联。识别遗产点的集聚状态,是遗产廊道体系建设的前提条件。我们可以采用地理信息系统核密度分析法对遗产点的空间分布进行可视化的直观表达,依据遗产点的空间分布聚集特点,提出遗产廊道的构建设想。

生:我们根据福州市鼓楼区文化体育和旅游局提供的截至2020年7月的区级以上文物保护单位的名单和地址,以地理空间数据云平台获取的2016年福州市鼓楼区遥感影像数据为工作底图,用地理信息系统软件依据地址信息对相关文物保护单位的地点进行矢量化,做出福州明城墙范围内的历史文化遗产点分布图。

生:从分布图上我们发现,历史文化遗产点密度最高的地方为三坊七巷街区,这里每平方千米的历史文化遗产点达到60个;其次为乌山风景区一带,每平方千米历史遗产点达到50个;于山风景区和冶山风景区一带,历史遗产点也较密集,每平方千米达到40个。

生:“三山”(“三山藏,三山现,三山看不见”是一句流传甚广的福州俗语,“现”的是最广为人知的“三山”版本—屏山、乌山、于山,“藏”的是屏山、乌山、于山的支脉冶山、闽山、罗山,“看不见”的是芝山、丁戊山、钟山)的分布与明城墙多有重合,因此,可以尝试以“三山”为切入点,整合附近的遗产点,并将它们串联起来,构建一条兼具保护意义和开发价值的福州明城墙遗产廊道。根据福州明城墙范围历史文化遗产空间分布地理信息系统集聚分析结果,可分为东北线、南线以及南线延伸三条线路。东北线“屏山—冶山—芝山”廊道:拥有各级文物保护单位16处,整合自然和文化资源开发“开闽豪情主题游”,感受开风气之先的豪迈之情。南线“乌山—于山—罗山—丁戊山”廊道:拥有各级文物保护单位34处,开发“山林形胜主题游”,发挥遗产廊道自然与文化并举的综合保护优势,强调历史文化和自然生态的平衡能力。南线延伸“闽山—钟山”廊道:拥有各级文物保护单位28处,整合古建筑和古树名木资源,以单个坊巷或邻近坊巷为单位,开发“古风雅韵主题游”。

【课堂创新问题及课后实践】地理信息系统具有空间查询和分析功能,如何应用到家乡规划上?学生通过研究性学习不断拓展延伸,在教师的指导下逐步解决问题,凝练出成果。

【点评】福州明城墙遗产廊道项目,依托“五步”教学流程,通过对地理信息系统软件功能和应用范围拓展的高度实践,持续学习与反思,采用系统的思维方法,明显地提升了学生的创造力和创新力,开辟全新的可能性,实现了创新链条的有效延伸。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:8-26.

本文系教育部福建师范大学课程研究中心2024年度开放课题“奠基未来创新人才培养的中学地理学科实践实施研究”(项目编号:KCZ2024098)研究成果。

(作者系:1.福建省福州第三中学教研室主任,福建省特级教师;2.北京师范大学地理科学学部在读学生)

责任编辑:赵继莹