哲学家的最后一课

ἤδη γάρ ποτ΄ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε θάμνος τ΄ οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔλλοπος ἰχθύς.

我曾经是,一个男孩,一个女孩,一丛灌木林。我是一只鸟,一条跃出海面、沉默的鱼。

——[古希腊]恩培多克勒""

6月23日,中国人民大学毕业典礼上,哲学教授朱锐与同学们做分享,并寄语道:“希望大家以后无论在哪里,在中心还是边缘、是高还是低、是大还是小,都可以找到属于自己的一片天空,并且凭借你的善良智慧、坚韧不拔,使那片天空为你而灿烂。”那是朱锐离校前的最后一课。8月1日,朱锐因直肠癌去世。他对哲学学科建设的贡献、对教育事业的执着,以及带病给学生讲课的故事,都引发了社会关注。

他曾放弃美国高校“终身教授”的身份毅然回国,致力于神经科学和心灵哲学交叉领域的研究,做精于“传道授业解惑”的“经师”与“人师”的统一者。他也用身体力行的实践,直观呈现了“哲学家何以不惧怕死亡”的命题。哲学家的最后一课,是不可复制的生命教育课。

“对话就是最好的告别”

8月1日13时15分,最后的时刻降临了。在北京海淀医院安宁病房,朱素梅一边轻轻按摩他的胳膊,一边在他耳边低语,“朱锐,我是姐姐,你能听得见吗?”

此前姐弟俩已约好,在其弥留之际,姐姐会跟他说话,不会哭泣。朱锐很满意,“这样再好不过,对话就是最好的告别。”

“你可以朝着光的方向去寻找光明,万一有短暂的黑暗,也要坚定地往前走。你的前面是任你翱翔的天空,那里有你欢跃的海面。如果你闻到了芳香,向前走,那儿是你精神的花园。”

“姐姐心安了,你是笑着离开的。”看他慢慢阖上双眼,姐姐依然在他耳边呢喃。一周后,朱素梅向《环球人物》记者回忆道:“朱锐不是孤独地离开,而是在很多很多爱的包围中离开的。”

7月中旬,“孩子们”(朱锐带的中国人民大学哲学院硕博研究生)刚来过,他们给老师送来了带着郊野气息的鲜花。他们围在床前,屏声敛息听老师最后的叮嘱。“要善良,要勇敢!如果决定了要做一件事,就要坚持,当仁不让!要关心他人,为社会作贡献!”22级博士赵海若回忆道,“说这话时,老师的眼睛依然炯炯有神,面带笑容。”

“生命是自我探索的旅程”“每个人的人生都是值得一读的小说”“Know thyself”(认识你自己)……7月26日,朱锐在与前来采访的记者完成关于死亡的对话后,安宁病房的医护团队特地为他送来一条横幅,上面写满了大家想对他说的话。“认识你自己”是刻在希腊德尔斐阿波罗神庙门前的第一条箴言。朱锐终其一生恪守这一箴言。“我觉得一个人应该学会做一个孤独的思想者,让自己安静下来,不带任何幻想和猜想,去冷面地、但是又热情地看待这个世界。”

从去年秋天起,还在治疗中的朱锐就坚持给本科生开课。他的硕博生和“战友”——人大哲学院副教授刘畅一直陪着他。一次课,朱锐只能独讲四十来分钟。剩下的时间,他请刘畅或其他人代讲。有时,他会在课堂上闭眼稍事休息,十几秒钟后才从病痛中缓过神来。

“上课能给我养料,是我身心能量的重要补给。”朱锐对姐姐解释,上课对他而言不只是一种哲学上的探索,更是一种身心的疗愈。

秋季学期课程讲授的主题是“何为恐惧?”跟随朱锐硕博连读的胡可欣回忆,以电影《杀死一只知更鸟》的故事为例,老师区分了人类不同成长时期的几种恐惧形式:儿童时期的恐惧主要发生在对未知的探索中,恐惧中既有不安,也有兴奋、喜悦;而成年人的恐惧却是怎样在自我与他人之间树起屏障,把未知和不确定排除在外。因此,问题的根本也许不在于怎样戒除恐惧,而在于怎样以儿童式的积极恐惧取代成人式的消极恐惧。

春季学期,他开设的课程是“艺术与人脑”。“哲学本质上是一种死亡训练,真正的哲学家是不惧怕死亡的。”他引用苏格拉底的话,提出了“死之为化”的观念:“一旦我们认清,死亡不过是大自然生生不息、循环不休的一环,对死亡莫名的恐惧和徒劳地抵抗自然就会消解。正因为对自然的敬畏,才让我们在热爱生命的同时,不再畏惧死亡。”

“卑鄙比死亡跑得更快。”博士生张宇仙回忆,“老师的意思是,人的精神比肉体对于人来说更重要,而精神的死亡才是真正的死亡,所以要时刻警惕精神的死亡。”朱锐曾说:“我喜欢登山,各类名山大川我都曾游历过。在思想上,我们同样需要这种高岗上清冽的空气。”

一堂堂哲学课既是朱锐与学生之间思想交流的过程,也是他以独特方式展现盎然生命力的过程:他仿佛把自己当作一具生命教育的标本,一面治疗,一面自我洗涤,一面向学生呈现自我本真的生命状态。

最后一堂课,朱锐感谢维持课堂的师生们,他说:“君子之交淡如水。”结课后,学生们陪着朱锐走到校门口,目送他打上车,独自离去。

“他的思想始终是自由的”

“Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.”(德语:思想是自由的,谁也猜不中她。她悄悄地溜过,像午夜的阴影。)

“我觉得这首歌很能彰显朱锐深层的气质。”窗外大雨瓢泼,在码字人书店临窗而坐,刘畅向《环球人物》记者推荐了这首德国民谣——《思想是自由的》。“他的思想始终是自由的。”在刘畅眼里,朱锐的灵魂是学院哲学中少见的“丰沛、灵动的感性与生命力的交响。”

“朱锐首先是一个幸福的人,其次才是一名哲学家。”朱素梅回忆,朱锐小时候个小、淘气,骨子却是柔情的。一个大雪夜,姐姐受委屈离家出走,朱锐一直紧跟着,摔了爬起来,爬起来又摔。不论姐姐怎么劝,就是不回家。“你不回去我就一直跟着你。”姐姐心疼顽固的弟弟,只好一起回家。

“有时候我觉得,做朱锐的姐姐,是一种幸运,更是一种奢侈。”朱素梅说,“是他慢慢教会我该如何真正地思考人生、看待人生。”

在姐姐的印象里,朱锐小学时不用功。他更愿意自学,一部《三国演义》读得滚瓜烂熟。直到上大学后,有了图书馆,他才收起那“野牛”般的心,饱饮书中甘露。

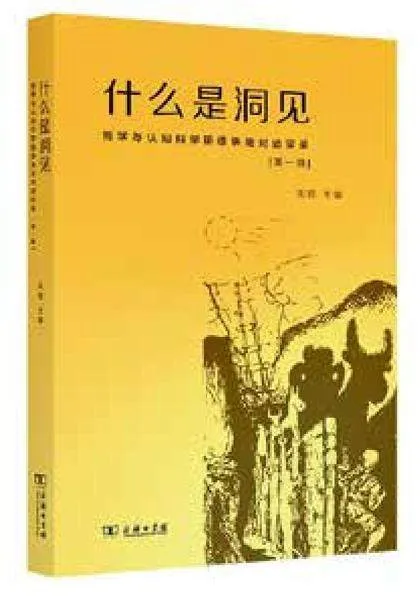

从安徽大学到北大外哲所,再到美国杜兰大学,朱锐一直以饱满的热情探索精神的“自由”。1997年取得博士学位后,他相继受聘于得克萨斯州立大学哲学系、森林湖学院哲学系与神经学系,并于2016年受聘终身教授。2018年回国,入职深圳大学哲学系任特聘教授。2020年8月调入中国人民大学哲学院,任“杰出学者”特聘教授以及哲学与认知科学跨学科交叉平台首席专家。“老师常说,哲学是可以安身立命的。”在赵海若看来,哲学和祖国就像是朱锐的双重归宿。他坚定选择回国,是为了把他的平生所学贡献给生他养他的故土。

他的心中有丘壑。一次聚会,朋友梅剑华问朱锐:“深大已经给了这么好的职位和待遇,为啥你还要选择调来人大?”朱锐笑笑:“我喜欢山,北京有山。”梅剑华打趣道:“我觉着北京不只有山,还有人。是城里有人,城外有山。”

相比于“山”,他更看重精神上的契合和交流。刚上大学的儿子得知朱锐要开始化疗后,决定与父亲“同行”,想着之后去把头发剃了。父子二人约定每天定点视频通话。儿子会提前学习父亲的论著,以便请教疑难和困惑;朱锐则会提前温习儿子的课程和所涉及的领域。“那可能是朱锐治病期间最愉快的一段日子。对一个病人来说,或许最幸福的时刻莫过于和自己最亲近的人活在同一个精神世界。”朱素梅说。

“生命乐章尾声的撼人魅力”

在朱锐看来,哲学不是对古圣先贤过往智识的罗列,而是一种身体力行的实践智慧。人大哲学院院长臧峰宇认为,尽管朱锐做的是西方哲学的研究,但他骨子里同样浸染了中国传统哲学的体悟。在2020年一场名为“生命复制的双重含义”的讲座结尾,朱锐提出,“生命复制这个技术性的概念……也有中国版,即所谓‘劫劫长存,生生不息’。把这种生生观和中国人的宇宙哲学结合起来,我们就有所谓的‘一花一世界,刹那即永恒’。”

“真正的‘自由’,是对必然的认识和追求。”最后一课谢幕时,朱锐如是说,“一个人必须要在实践行为中实现自身,才能算作真正的德性(古希腊语ἀρετή,意谓一种内在卓越的品质)。”

“对朱锐而言,经典不只是文本,而是一种响彻身心的能量;身体也不只是实存的肉身,而是精神与实践知行合一之地。”朱锐逝后,梅剑华对这位亦师亦友的哲学家有了新认识。临终前几日,朱锐联系臧峰宇院长,拜托他代为安排一些有关哲学与认知科学平台建设的交接事务。“我联想到《斐多篇》中苏格拉底的遗言:‘咱们该向医药神祭献一只公鸡。去买一只,别疏忽。’一位哲人最后交待的竟是‘一只公鸡’。也许这只公鸡的意象,在有些人看来只是件趣事。但对朱锐来说,他把死生契阔和那只象征具象现实的‘公鸡’等量齐观。”臧峰宇说。

他把生命看得既淡然又郑重——不是那种肃穆的郑重,是一种化约为平凡的郑重。“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”刘畅说,朱锐把生命的尊严保持至最后一刻,让自己活成了一部作品。就像朱锐的朋友邓文初所说,生命乐章尾声的撼人魅力,正在于“他们无不是以身体为响器,以生命为琴弦,奏响命运的神曲”。

朱锐安眠于安徽安庆莲花山公墓。他的父亲在墓碑上郑重题写下:哲学家朱锐墓。朱素梅瞩望山高路远、海阔云深处,默诵着朱锐翻译的美国诗人玛莉·弗莱的一首诗:“不要站在我墓地上哭泣……我是万千逸动的风,是雪片晶莹的流送;我是太阳,驻留在低垂的谷物,是温柔缠绵的秋雨……不要站在我墓地上哭泣,我不在那,我没有歇息。”

编辑 余驰疆/美编 苑立荣/编审 张勉

人物简介:朱锐(1968—2024)出生于安徽安庆,生前为中国人民大学哲学院“杰出学者”特聘教授,中国人民大学哲学与认知科学跨学科交叉平台首席专家、博士生导师,在心灵哲学、神经美学、比较哲学、古希腊哲学等研究领域作出积极贡献。生命最后一年,他带病给学生讲课,开展生命教育,其课程和人生经历引发社会关注。