政治学博士的科技狂想

司马贺是多才多艺的科学家和科学活动家,他读政治学出身,拿到了博士学位,1949年离开伊利诺伊理工学院政治系主任的职位,去卡内基理工学院担任新成立的工业管理系主任。1965年,他又和数学系主任、第一届图灵奖获得者珀里思一起创立卡内基理工学院计算机系,从此,卡内基理工学院成为计算机学科重镇。

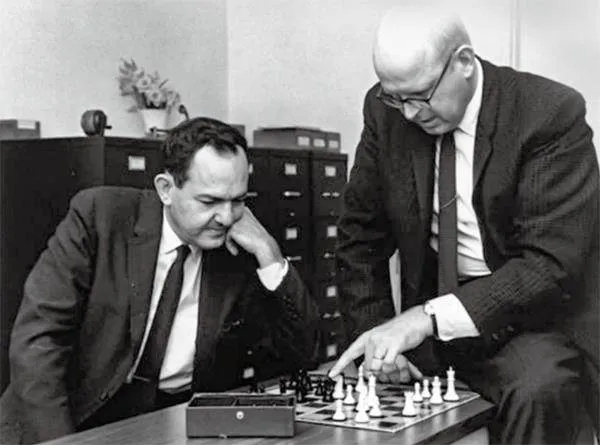

司马贺说自己学术生涯最重要的两年是1955年和1956年。他和他的学生纽厄尔参加了1956年的达特茅斯会议,因而也被认为是人工智能学科的创立者之一。司马贺把纽厄尔力邀到卡内基理工学院,并给纽厄尔发了个博士学位,开始了他们终生的合作。他们的合作是平等的,司马贺是纽厄尔的老师,但他们合作的文章署名都是按字母顺序,纽厄尔在前,司马贺在后。司马贺每次见到别人把他的名字放到纽厄尔之前时都纠正。每次他们受邀演讲,都是轮流去。他们还共享了1975年的图灵奖,3年后司马贺再得诺贝尔经济学奖。

尽管达特茅斯会议是“十仙过海”,但给所有人留下深刻印象的必然包括纽厄尔和司马贺署名文章公布的“逻辑理论家”程序。它能证明怀特海和罗素《数学原理》中命题逻辑部分的一个很大子集。这篇文章后来成了AI历史上最重要的文章之一。纽厄尔和司马贺还给罗素写信,报告“逻辑理论家”的成就,罗素回信说:“我相信演绎逻辑里的所有事,机器都能干。”

一段有意思的插曲是,他们曾把“逻辑理论家”的文章投给逻辑学重要刊物《符号逻辑杂志》,却惨遭退稿,理由是把一本过时逻辑书里的定理用机器重证一遍没啥意思。“逻辑理论家”中首创的“启发式”程序对AI和心理学有意义,但逻辑学家不买账,以至于一些早期的定理证明文章的题目中出现“非启发式程序”的字样,故意恶心纽厄尔和司马贺。

王浩甚至称“逻辑理论家”是“不专业”的工作。王浩1983年被授予定理证明里程碑大奖,被认为是定理证明的开山鼻祖之一。司马贺对此不满,认为王浩的工作抵消了“逻辑理论家”的原创性,纽厄尔和司马贺的初衷并非要有效证明定理,而是研究人的行为。

关于达特茅斯会议中谁的贡献最大,麦卡锡认为他自己是会议的主要组织者和发起者,司马贺则认为“逻辑理论家”才是会议中最亮眼的成果。

纽厄尔、司马贺和软件工程师约翰·肖在“逻辑理论家”后,又做了“通用问题求解器”(GPS),命名变化反映出他们和逻辑学家们渐行渐远。他们把自己的哲学思路称为“物理符号系统假说”。简单说就是:智能是对符号的操作,最原始的符号对应于物理客体。这个思路其实和英美的经验主义哲学传统接近,而非常人设想的符号派必是理性主义。GPS开启了对知识和规则的注重,主导了符号派从上世纪50年代直到90年代的研究方向。

在20世纪50年代末期,纽厄尔和司马贺还研究过下棋程序,并把当时流行的对弈算法的效率提升了一倍。1957年司马贺曾预言计算机将在10年内击败人类象棋冠军。实际上这花了40年——1997年,IBM“深蓝”击败一代棋王卡斯帕罗夫。

司马贺1972年第一次访问中国,主要是和中国的计算机同行交流。1980年第二次访问中国时,他交流的范围变广了,先是和中国科学院心理学所的同行交流,后到天津大学访问刚成立的管理学系。司马贺有语言天赋,曾用中文给中国心理学家荆其诚教授写信,开头称“老荆同志”。“司马贺”就是那时他给自己起的中文名。他后来还多次访问中国,被中国多个学科的同行所喜爱和尊敬。

司马贺的学生遍布学界且都是跨学科的,其中纽厄尔和费根堡姆获过图灵奖,费根堡姆也被称为“专家系统”之父。司马贺在职业生涯早期还涉足政坛,他1948年协助创立美国经济合作署,担任过林登·约翰逊总统的科学顾问,并推动美国对国家科学院的改革。可以说,他是极少数出身社会科学训练却在理工科取得巨大成绩的人。当哈佛大学政治学家亨廷顿力图入选美国国家科学院院士却受到数学家朗阻挠时,司马贺试图用数学为他这位数学不好的同行做些徒劳的辩护。

司马贺在经济学、心理学和AI学科的工作是相通的。他获诺贝尔经济奖的“边界理性”学说,从计算机科学角度看,就是“近似算法”——当获得最优解不可能或者成本很高时,就应退而求其次,以较低成本获得次优解。

司马贺广博,他的东西马上会有广泛影响,但今天很少有人再认真审视;王浩、麦卡锡等人注重深度,他们的东西今天仍不断被发现有价值。

(作者单位:乌镇智库)

编辑 冯璐/美编 苑立荣/编审 许陈静

——读《卡内基自传》