“明代亦舒”叶小纨

“闺秀文学”的繁荣是明清文学史上的奇观。晚明时期,在女性教育和出版业兴盛的背景下,女作家大量出现,成为文学史上一道亮丽的风景。而在这些文学闺秀中,明末的叶小纨不得不提。她出身江南文学世家,天资聪颖、才华横溢,更以女性视角,将家庭变故、个人经历转化为文学作品,创作出杂剧《鸳鸯梦》,开创女性戏曲创作的先河,成为文学史上首位留下作品的女剧作家。

以女子视角,写女子故事,编女子剧作,叶小纨之于那个时代的文坛,大概就如同亦舒之于现在,想不红也难。

世家出身的小姐

叶小纨(1613—1657),字蕙绸,出生于万历年间极具文学氛围的吴江(今江苏省苏州市)。她的父亲叶绍袁是明朝末期著名的文学家,历任南京武学教授、国子助教,最后曾任工部主事。因为无法容忍魏忠贤专权误国,愤而辞官,并在汾湖一带归隐,自号天寥道人。叶母沈宜修是副都御使沈琉之女,同样出身文学世家。沈氏家族在戏曲上可谓名家辈出,如沈自徵的《渔阳三弄》和沈自晋的《望湖亭》等作品,均受到世人的高度评价。

叶绍袁和沈宜修成婚后十分恩爱,再加上家庭文化氛围浓厚,叶家的孩子们自然都文学素养拔尖、艺术气质突出。众多孩子当中,3个女儿尤为出色,时人称“三女”(叶纨纨、叶小纨、叶小鸾),加之母亲沈宜修,被称为“一门四秀”。

据传,叶小纨4岁能背蔡琰的《悲愤诗》和白居易的《琵琶行》,10岁能吟诗作对填词曲,“幼端慧,姊妹常以诗词唱和”“诗作极多,晚岁汰存二十之一,名曰《存余草》”。就连父亲都忍不住夸她:“吾儿当为易安(李清照)矣!”

崇祯三年(1630年),叶小纨嫁与母亲家族的沈永祯(1611—1646)为妻,成为曲坛巨擘沈璟的孙媳。沈璟是明代著名的戏曲家、曲论家,官场辞退后隐居30年,全部心神都投入到词曲之中,在考较修订音律研究方面颇有心得和成就。

在沈家曲学的影响下,叶小纨获得了更为宽阔的艺术空间,不仅能接触到许多戏曲书籍,还能看不少戏剧演出。从那时起,她就开始大量研究戏曲创作,尤其是向自己的二舅沈自徵学习。沈自徵的作品在当时可谓“苦情大戏”,既有着哀叹世道的悲情色彩,又不乏视功名利禄为粪土的清高姿态。

沈自徵凄凉忧伤的风格也深深影响了叶小纨,为她后来的戏曲创作抹上了情感底色。

命途多舛的三姐妹

一个创作者光拥有才华是不够的,没有丰富的人生经历,就不会有真正引发共鸣的作品。叶小纨历经明清两朝更迭,虽比她的兄弟姐妹们活得更久,但也因此承受了更多生离死别。在她40多岁的时候,兄弟姐妹之中已有9位离世,只留下她与六弟叶燮和五妹小蘩相伴。

离世亲人中,最令叶小纨悲伤的莫过于妹妹叶小鸾和姐姐叶纨纨。叶小鸾是留名历史的大才女加大美女,一出生就被评价:“汝生六月,襁褓而来,眉目如画,宛然玉人。”由于曹雪芹的祖父曾与叶小鸾的兄弟交好,因此也有后人猜测林黛玉的原型便是叶小鸾。

叶小鸾工诗善棋,能琴能画。她“性高旷,厌繁华,爱烟霞,通禅理”,把自己的闺阁命名为“疏香阁”,秀而不艳,飘然出尘。可惜天妒红颜,在出嫁前5天,叶小鸾暴毙而亡,年仅17岁。“七日入棺,举体轻盈。家人咸以为仙去。”

叶小鸾去世后,两位姐姐悲痛欲绝。大姐叶纨纨抚棺痛哭,病倒在床。除了叶家人都擅长的诗文,叶纨纨的书法更是一绝,“书法遒劲,有晋风”。作为家中大姐,她最为懂事、有主见,从小带着弟弟妹妹学习诗词歌赋。然而,既便是这样有能力的女子,也敌不过“父母之命,媒妁之言”的包办婚姻。不满周岁时,叶纨纨就由父母作主许配给了同邑的袁家。17岁时,叶纨纨嫁到袁家,但与丈夫性格不合,缺少共同语言,终日郁郁寡欢。

最终,在小妹叶小鸾去世的刺激下,叶纨纨一病不起撒手人寰,年仅23岁。

“三女”只剩叶小纨,空对儿时姐妹们互写的诗篇流泪怀念。年仅20岁的叶小纨在姐妹身上看到了生命的脆弱、女子的无助,也体会到世事无常、人间唏嘘。之后两年,二弟、祖母、八弟、母亲相继去世,极度悲痛中,叶小纨只能在文学创作中寻找慰藉,梦境成为她心灵的庇护所。崇祯丙子年(1636年)秋季,叶小纨完成了杂剧《鸳鸯梦》,将她24年的故事向世人娓娓道来。

人生聚散皆是梦

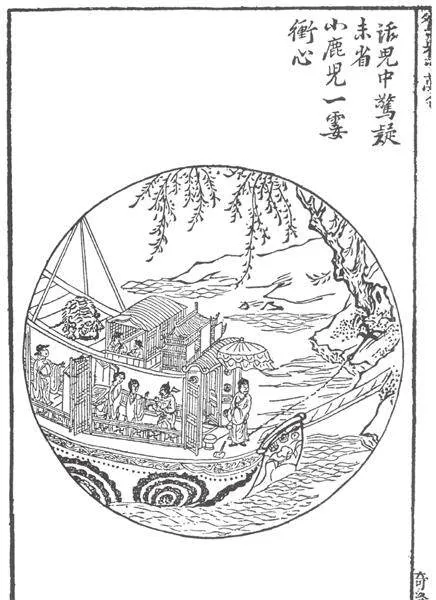

作为叶小纨文学价值最高的作品,《鸳鸯梦》以叶家三姐妹为蓝本,通过剧中3个结拜兄弟的深厚情感,再现三姐妹之间难以割舍的情谊。剧中3位怀才不遇的少年,前生分别是西王母侍女文琴、上元夫人侍女飞玖与碧霞元君侍女茝香。她们因为“偶语相得,松柏绾丝”,被西王母以其凡心稍动而谪罚降生人间,转生为蕙百芳(字茝香)、昭綦成(字文琴)、琼龙雕(字飞玖)3位书生。

全剧分四出:第一出写中秋佳节三好友同游凤凰台;第二出写蕙百芳苦苦思念昭、琼二友;第三出写传来琼龙雕病逝的噩耗,蕙百芳赶去吊丧,正在抚棺痛哭之时,又听到昭綦成因悲痛过度而身亡的丧音,蕙百芳呼天抢地,痛不欲生;第四出写琼、昭二友死后,蕙百芳万念俱灰,从此“逍遥云水,访道寻真”,经吕纯阳指点,醒悟到“人生聚散,荣枯得失,皆犹是梦”,终于回头重新与昭、琼相聚,同回瑶池。

在悼念亡者的文学作品中,作者常常描绘亡者生前的音容笑貌,回忆共同度过的快乐时光。然而,叶小纨的《鸳鸯梦》虽然同样表达了对亡者的深切不舍和眷恋,其主题却从极度悲痛转向了精神上的超越。她通过丰富的想象力,将三姐妹塑造成下凡的仙子,并代之以男儿身,在经历了人间的悲欢离合后,最终实现团聚。

《鸳鸯梦》以其完整的结构、丰富的情感和优美的文辞,为女性在戏曲创作领域开辟了新天地,填补了戏曲史上缺少女性剧作家的空白。许多不熟悉叶小纨的人初次看到《鸳鸯梦》剧名,可能会误以为这是一部关于男女爱情的戏剧。然而,叶小纨在剧中以3个同性角色为中心,构建了一个理想化的乌托邦:在这里,她可以自由地表达情感,过上自己想要的生活,摆脱现实婚姻的束缚。

这不仅体现了叶小纨超前的女性观和婚恋观,也显示了她对女性团结和摆脱封建礼教束缚的渴望。

叶小纨的另一大贡献,便是开创了女性作家采用“男化”方式创作的先河。晚明时期,随着社会思潮的变化,女性意识开始逐渐觉醒,一些知识女性在一定程度上摆脱封建礼教的束缚,追求才华、情感、正义和侠义精神,向往名士的风度。叶小纨之后,其他女性剧作家也开始采用“男化”方式来创作。通过给剧中人物穿上“男装”,赋予她们一种抵御外界压力的力量。

34岁时,叶小纨丧夫寡居,平素以创作诗词打发时间,自己编辑了诗集《存余草》,10年后安然离世。1959年,日本学者八木泽元出版论著《明代剧作家研究》,第九章专论女戏曲家叶小纨,将叶家姐妹和《鸳鸯梦》的故事传至日本,引起学界强烈关注。

“天不佑斯文年少,地偏埋玉树琼瑶。絮叨叨难诉天知道,眼盼盼遂一灵飘渺。”这是叶小纨所作的《太平令》。或许,再多美誉,再多传奇,都比不上少女时代与姐妹们的岁月静好,比不上创作世界里的自由自在。

(作者单位:中国社会科学院大学历史学院)

编辑 余驰疆/美编 苑立荣/编审 张建魁