“认为好,就坚持搞下去”

北京景山后街一条普通胡同,游客稀稀落落走过,偶有人低声交谈,说起胡适、林徽因等文化名人在此驻足的往事。

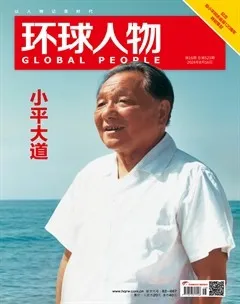

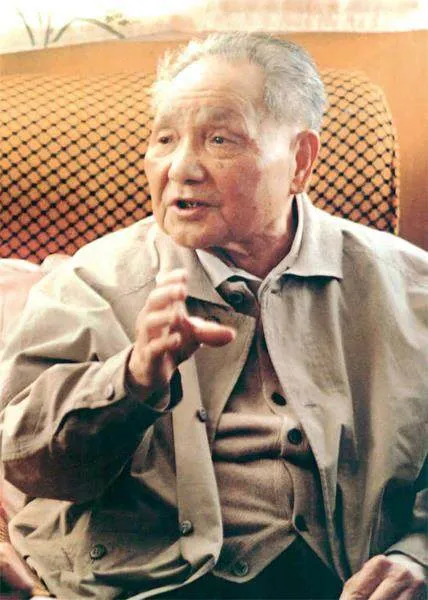

少有人知的是,1977年,经历了“三落三起”的邓小平也搬进了这条胡同里。青砖灰瓦,绿荫满庭,一条小路掩映其中。“上午9点多开始看文件,看到10点,差不多处理完这些事情以后,他(邓小平)就要休息一下,出来散散步。”邓小平的大女儿邓林回忆。散步是他多年养成的习惯,是休息,更是一个思考的过程。

在人生的最后20年,邓小平的许多重大决策,依然是在小路上边散步边思考出来的。1979年1月,一封关于香港厂商要求回广东开设工厂的来信摘报,送到了邓小平办公室。看着墙上的中国地图,邓小平凝神良久,目光落在毗邻港澳的东南沿海那块地方……不久,中共广东省委就收到了邓小平的批示:这种事,我看广东可以放手干。

1979年2月2日,国务院批准由香港招商局在宝安(1979年3月撤县建市为深圳)蛇口2.14平方公里的土地上,建立我国大陆第一个出口工业区。同年7月8日,蛇口工业区基础工程正式破土动工,炸山填海的开山炮如同惊蛰的第一声春雷,被称为中国改革开放的“第一炮”。

“还是叫特区好”

今天的蛇口,“海上世界”旅游中心、蛇口游轮码头、时间广场都已成为网红打卡点,出现在各地游客的直播镜头里。8月的夜风已经有了些许凉意,隔着一道浅浅的海湾,依稀可见对岸山上的星光点点——那里是香港,和深圳山水相连。

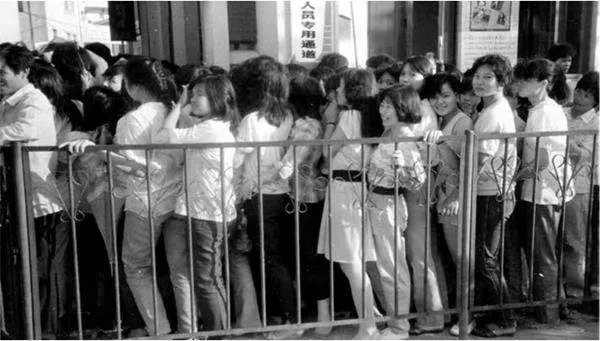

如此优越的地理位置,却一度让当地政府头疼,因为逃港事件屡禁不止。据不完全统计,1978年1月至11月,宝安县共外逃1.38万人,仅沙头角一个小镇就逃出2500多人,这一年在宝安边境共堵截收容了4.6万多人。据后来担任了国务院副总理的李岚清回忆,“暑假期间,当地的小学校都被征用来安置被遣返的偷渡人员,课桌板凳都成了床铺”。

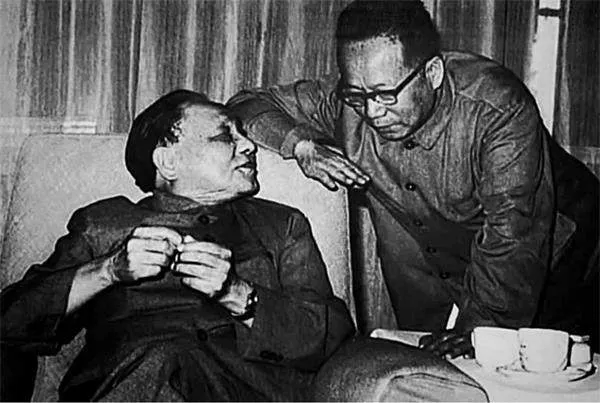

1977年11月11日,广东省委将逃港事件向身在广州的邓小平作了汇报。时任广东省革委会主任韦国清回忆,邓小平听完汇报,没有说话。韦国清有点着急,说:“我们加派了部队,也没有解决问题。”半晌,邓小平缓缓吐出一句:“这是我们的政策有问题。”接着又补充道:“不是部队能够管得了的。”那时,宝安农民的年人均收入约270元人民币,而香港新界农民的年人均收入为6000元港币(当时约合2400元人民币)。

逃港问题还能怎么管?邓小平没有再说。这一年刚过,1978年5月,时任国务院副总理谷牧率领代表团去西欧考察。出发前,邓小平专门找谷牧谈话,要求他“广泛接触,详细调查,深入研究些问题”。“当时我理解,小平同志对于实行开放的决心已经下定,他正在思索和考虑的不是‘要不要开放’,而是‘怎么搞对外开放’。”谷牧后来回忆道。

1978年10月,在会见联邦德国新闻代表团时,邓小平第一次明确提到了“开放”一词,说:“你们问我们实行开放政策是否同过去的传统相违背。我们的作法是,好的传统必须保留,但要根据新的情况来确定新的政策。”

邓小平还注意到了日本,在整个70年代,日本是全球经济增长最快的国家。他决定亲自访问日本。1978年秋,在飞驰的日本新干线超特快列车上,有记者问邓小平的感受,他这么说:就感觉到快,有催人跑的意思,我们现在正合适坐这样的车。此后,他又先后访问了新加坡和美国。

“20世纪70年代末,中国开始进行改革开放,没有现成的经验可搬,也不可能很快拿出一个统一的方案和办法。怎么推动改革开放起步?1978年12月13日,在为中国共产党十一届三中全会做准备的中央工作会议上,邓小平不仅强调了改革开放的必要性紧迫性,还提出改革开放‘先行先试’的办法,即‘在全国的统一方案拿出来以前,可以先从局部做起,从一个地区、一个行业做起,逐步推开。中央各部门要允许和鼓励它们进行这种试验’。”原中共中央文献研究室研究员杨胜群告诉《环球人物》记者。

杨胜群说,“先行先试”面临的最大问题是缺乏资金、技术和现代管理经验。1979年1月,邓小平进一步提出:“现在搞建设,门路要多一点,可以利用外国的资金和技术,华侨、华裔也可以回来办工厂。”而广东、福建沿海一些地区,或者地接港澳,或者为侨乡,在对外开放方面具有得天独厚的条件。种种因素之下,就有了香港厂商在蛇口建立出口工业区的一幕。

如今已很难体会改革开放、“先行先试”、利用外资等设想在当时看来多么石破天惊。李岚清从1978年起就深度参与了对外开放工作,那时他在国家外国投资管理委员会、对外经济贸易部外资管理局等多个部门任过职,他回忆,“在国内划一块地方,由驻港企业按香港方式来经营,在过去不仅没有做过,连想也没有人敢想过。事情定下来后,在交通部内部就引起了不少不同意见,有人说袁庚同志(交通部派袁庚担任香港招商局第二十九届常务副董事长)是‘不务正业’,还断定他会‘人财两空’,甚至在招商局内也有少数人不同意办工业区。”

但广东省委已经有了一个更大胆的设想:希望中央下放若干权力,让广东在对外经济活动中有较多的自主权;允许在毗邻港澳的深圳、珠海以及侨乡汕头兴办出口加工区。1979年4月,在中共中央工作会议期间,面对提议,邓小平十分赞同,兴致很高地说:还是叫特区好,陕甘宁开始就叫特区嘛!中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来。

邓小平的战略构想,拉开了中国经济特区的建设序幕。“你们自己去搞,杀出一条血路来”,后来,邓小平在多个场合说起这句话。原中共中央文献研究室副主任陈晋认为,邓小平的务实,正体现在他的语言风格上,讲话基本上没有形容词,简洁明了,全是大白话,但个中道理却不浅,多耐人寻味。邓小平的小女儿邓榕也说:他就是提纲挈领。他的工作方法绝对不是把什么工作都自己去做。他是把要做的事跟你交代清楚,你可以去发挥。

“要变,只能是越变越开放”

如果你穿越回上世纪80年代的深圳,不出意外会看到一条绵延80多公里、高2.8米的铁丝网。在特区实施“特殊政策、灵活措施”,特区与非特区间架设铁丝网,进行封闭式管理,进出特区需要通行证,是当时极具时代特色的管理办法。

1980年5月,中央明确提出,广东应首先集中力量把深圳特区建好,其次是珠海,汕头、厦门两个特区可先进行规划,做好准备,逐步实施。在之后初步划定的几个特区范围中,深圳特区面积最大,是327.5平方公里,蛇口工业区也在其中。珠海、汕头、厦门三个特区的面积分别为6.81、1.6和2.5平方公里。

一时间,深圳成为全国青年的造梦之地,但同时,随着特区工作的开展,特区建设所引发的舆论争议也越来越大,有人认为“特区变了颜色”。时任广东省委第一书记任仲夷、广东省省长梁灵光都曾提到,在一次中央工作会议上,会上的参考资料是《旧中国租界的由来》。

“在改革开放的过程中,自始至终有一个正确认识社会主义与资本主义关系的问题。社会主义制度较之于资本主义制度具有更大的开放性和包容性,使得社会主义在长期历史发展中能够吸收和借鉴资本主义国家人民创造的文明成果。但在改革开放后一段时间内,不少人思想上仍未摆脱‘左’的思想影响,疑虑改革开放会导致资本主义甚至会出现‘和平演变’,不断制造‘姓社姓资’的争论。这是推进改革开放的最大思想障碍。”杨胜群说。

而当时出现的走私狂潮无疑加剧了这种争议。任仲夷在接受采访时提到,“求富”心切,个别沿海地方甚至出现了渔民不打鱼、工人不做工、农民不种地、学生不上学,一窝蜂似的在公路沿线、街头巷尾兜售走私货的现象。1981年底,中纪委在广东调查走私情况后,写了一份内参,披露广东省一些干部在进行走私贩私的犯罪活动。

1982年1月,根据邓小平、陈云等中央政治局常委的批示,中共中央就打击走私贩私、贪污受贿等违法犯罪活动发出紧急通知。2月,中共中央书记处在北京专门召开广东、福建两省座谈会,两省省委常委、党政领导悉数到会。任仲夷记得,会上,有中央领导言辞激烈:“这场斗争,是资产阶级又一次向我们的猖狂进攻。”两省座谈会后没几天,他又一次被叫到了北京,接受中央政治局常委的重要指示。结束后,胡耀邦让任仲夷给中央政治局写了一份自我检查,他这才艰难过关。

在这样的关键时刻,邓小平是什么态度?任仲夷觉得,“小平同志是知道这些事情的,因为就在两省座谈会前几天他还在广州过春节。那时候,中央已发出了紧急通知,中纪委的内参估计也都看了,我又向他汇报了工作,所以他才对我说:‘中央确定的政策还是正确的,如果你们认为好,就坚持搞下去’。如果没有他的理解和支持,耀邦等同志也帮不了我”。

果然,之后邓小平在多个场合都强调,“坚持对外开放政策,这个不能变。要变,只能是越变越开放”。

1982年4月3日,在同胡乔木、邓力群谈话时,邓小平说:“我们必须有两手,不能只有一手。一手是坚持对外开放、对内搞活经济的政策。这一政策的正确性已经得到实践的证明,我们不能有丝毫的动摇。实践证明需要改进的一定要认真改进。另外一手要头脑清醒,提高警惕,长期地、坚持不懈地抓好打击经济领域犯罪活动的斗争。如果没有这一手,就会偏离社会主义方向,现代化建设也不能搞好。”

1982年12月20日和12月31日,中纪委原副书记、中共中央顾问委员会委员章蕴两次致信邓小平:一次提出在广东继续清除“左”的影响,认为地方上对奖金问题存在的“一刀切”现象普遍反映不佳;另一次反映1982年以来,广东的上缴任务一再加码,“条条”限制日益增多,特殊、灵活政策措施的余地越来越小。邓小平两次作出批示:“可印发政治局、书记处各同志。”“这个情况应该引起重视,请国务院、财经小组一议。”

任仲夷后来回忆:“自从小平同志批了章蕴的报告之后,我感觉压力减轻了许多。后来,我还听习仲勋同志对我说,小平同志在常委听取书记处汇报两省座谈会情况的会议上一言不发。”

“特区是个窗口”

“邓小平一直把经济特区作为改革开放的综合性试验场,直到1984年之后,他还经常讲建立经济特区的政策是正确的,经济特区还是一个试验。他讲的试验,当然不是单纯的对外开放的试验,而是对外开放与体制改革结合在一起的试验。邓小平甚至把经济特区作为有中国特色的社会主义的样板。”杨胜群这样认为。

两个例子可以证明这一点:1980年8月26日,全国人大常委会通过《广东省经济特区条例》(以下简称《条例》)。“本来,《条例》作为一个地方性法规,广东省的人大通过,就算是已经立法了……经济特区是中国的经济特区,社会主义搞经济特区史无前例,如果《条例》没有经全国人大通过,我们不敢办经济特区。再次请示全国人大常委会安排审议《条例》的问题,终获同意。”李岚清回忆。任仲夷印象最深的则是,1980年他去广东上任前,邓小平对他说:特区不是仅仅指深圳、厦门、珠海、汕头那几个地方,而是指广东、福建两个省。单搞那一点地方不行,中央讲的是两个省,要实行特殊政策、灵活措施。你们要充分发挥这个有利条件,摸出规律,搞出个样子来。

深圳也确实搞出了样子!进入80年代,曾经喧嚣一时的偷渡渐渐绝迹,深圳向世界诠释了全新的中国形象。三天一层楼的“深圳速度”,率先试行基建招投标、价格市场调节、劳动用工合同等制度的锐意创新,“时间就是金钱,效率就是生命”的路边标语……如今站在深圳街头,街边榕树叶繁如盖,城中高楼巍然耸立。旧时小渔村的模样已经荡然无存,“时间就是金钱,效率就是生命”的巨型标语牌已被改立为石碑,成为改革开放的象征和缩影。

“办经济特区是我倡议的,中央定的,是不是能够成功,我要来看一看。”1984年1月22日,邓小平坐上南下的火车,前往深圳、珠海、厦门经济特区和上海视察。1月25日,袁庚接到电话通知,邓小平将在第二天来蛇口视察。袁庚正是标语的提出者,一个念头在他脑海里闪烁起来,他马上让手下人落实一个工作——通知工程公司连夜加班,把“时间就是金钱,效率就是生命”的牌子重新做一个,放在蛇口工业区的入口处,让首长路过时看到。

随行的新华社深圳特区支社社长何云华记得,1月26日当天,袁庚汇报了蛇口工业区所进行的一系列改革后,试探着说,我们还提出“时间就是金钱,效率就是生命”作为整个工业区的口号。接着,他用自问自答的语气说:“不知道这个口号犯不犯忌?我们冒的风险也不知道是否正确?我们不要求小平同志当场表态,只要求允许我们继续实践试验。”他一说完,邓小平和在场的人都笑了起来。

不久,邓小平回京,在2月24日召集中央负责人开会。他说:“这次我到深圳一看,给我的印象是一片兴旺发达。深圳的建设速度相当快……深圳的蛇口工业区更快,原因是给了他们一点权力,五百万美元以下的开支可以自己做主。他们的口号是‘时间就是金钱,效率就是生命’。特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口……厦门特区地方划得太小……除现在的特区之外,可以考虑再开放几个港口城市……”

“邓小平以经济特区作样板,从全局的角度、从建设中国特色社会主义的高度全面肯定经济特区的工作,澄清在经济特区问题上的一些非议,促成全党形成继续坚持并扩大开放的共识。这样,中国的经济体制改革和对外开放通过经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地,由外向内、由沿海向内地逐步推进。”杨胜群说。

杨胜群认为:“改革开放到底会不会导致资本主义?邓小平也在视察中找到了答案,这为进一步推进改革开放排除了思想障碍。”1984年6月,在会见第二次中日民间人士会议日方委员会代表团时,邓小平联系中国几个经济特区和开放14个沿海城市的实际说:引进外资、国外先进技术和管理经验,“这些会不会冲击我们的社会主义呢?我看不会的”。1984年视察时,邓小平常常讲的一句话是“你们讲,我听”,到了1992年南方谈话,国际风云激荡变幻之际,他已经在斩钉截铁地说“特区姓‘社’不姓‘资’”。

2020年10月14日,在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话中,习近平总书记深情地说:“深圳广大干部群众披荆斩棘、埋头苦干,用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。这是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹。”

来时路波澜壮阔,新征程催人奋进。党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,开启了新时代全面深化改革、系统整体设计推进改革新征程,开创了我国改革开放全新局面。今年召开的二十届三中全会,规划了进一步全面深化改革的路线图,更是新征程上将改革进行到底的动员令!

编辑 许陈静/美编 潘大鹏/编审 吕鸿

——评《中国经济特区四十年工业化道路:从比较优势到竞争优势》