喜欢踱步思考的“四级钳工”

1969年10月18日上午8时左右,时任江西省革命委员会(以下简称革委会)核心小组办公室主任程惠远接到一通电话。

电话是从总理办公室打来的,周恩来总理通知江西省革委会,中央决定邓小平、陈云、王震等到江西“去蹲蹲点,适当参加劳动,向群众学习”,请他们妥善安置好,生活上要给予照顾。

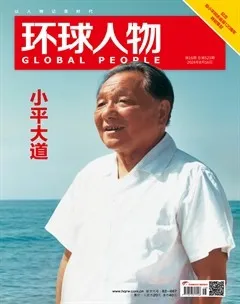

在邓小平一生颇具传奇色彩的“三落三起”中,有两落都与他的祖籍地江西有关。

20世纪30年代初期,他在江西中央苏区被“左”倾错误路线打成“毛派的头子”,下放农村劳动改造,这是他政治生涯的第一次跌落。此次到南昌市郊新建县(今新建区)蹲点,是第二落。

江西四面湖山合围,省城南昌正位于赣鄱腹地,隐而不彰。新建在南昌西北方向,距离市区10多公里,地势绵亘起伏,是古时南昌的天然屏障。

从1969年深秋到1973年初春,一条一尺多宽、1.5公里长的田间小道连接起邓小平的居所和劳动工厂。邓小平和妻子卓琳每天经此路去上班,再沿此路回家,日复一日,小道变得清晰、坚实,他对中国发展道路的思考也愈加完备、成熟。

这条小得在地图上都找不到的小道被人们亲切地称为“小平小道”。南昌市小平小道陈列馆负责人孟欣告诉《环球人物》记者,邓小平同志走在小平小道上的3年,直接影响了1975年他复出后领导的全面整顿和1978年以后的改革开放。

2008年12月,卓琳在给南昌市小平小道陈列馆的信中写道:“江西、南昌、新建,是我们永远不能忘怀的地方。拖拉机厂工人师傅们的深情厚谊至今仍然温暖着我们的心。而从‘小平小道’上延伸出去的,则是一条通往国家富强、人民幸福的中国特色社会主义康庄大道。”

“老邓”

故事发生在一个深秋。

1969年10月22日,一架老式伊尔—14型军用飞机降落在南昌向塘机场。邓小平与妻子卓琳、继母夏伯根走下舷梯。这一年,邓小平65岁,卓琳53岁,夏伯根70岁。

10月的新建,气候舒适,原福州军区南昌陆军步兵学校(以下简称步校)里,沙石路两旁的梧桐阔叶蔽日遮天。步校中有一幢灰顶红砖的两层小楼,是原校长的宿舍,人称“将军楼”,就是邓小平一行三人在这里的“家”了。

小楼前种有4株月桂,进门,一楼有个中厅,右边一扇门,进去,有一间饭厅、一间厨房。走上吱吱作响的木楼梯,楼上一间起居室,两间卧房;向南是一个长长的阳台。时任江西省军区政治部干事黄文华和一名姓贺的小战士住在楼下。

一公里外就是新建县拖拉机修配厂,全厂80余人,属县办国营工业。安顿下来不久,邓小平和卓琳就被指定到这个厂参加劳动。

老工人程红杏至今记得第一次见到邓小平时的情形。她告诉《环球人物》记者:“那是1969年11月9日,上午9点左右的样子,他走进修理车间大门,穿着一套卡其布的深蓝色中山装,脚上是草绿色军用胶鞋,笑眯眯地和我们打招呼:‘早上好!’”

对于邓小平的遭遇,程红杏和工友们多少知道一些,可眼前,“根本看不出他心里有什么委屈,就是一个普通老人”。卓琳跟在邓小平身后第二个进来,也是同样的打扮;黄文华走在第三个。

那时程红杏不过21岁,她是新建本地人,中专毕业后被分配到这家工厂,负责修理拖拉机的发动机、马达、电瓶、喇叭等器件,是电工班班长。

按照规定,工人们称呼邓小平为“老邓”。起初,老邓的任务是用汽油清洗机器零件,但他手抖,拿不住东西,弯腰也困难,后来改看图纸,可眼睛老花,做得也很勉强,最后还是邓小平自己提出,想干一点出力气的活。

那时,连接拖拉机车斗和车头的是一种特殊螺丝,这种螺丝经过精加工后,还要再手工锉掉一边,才能起到固定的作用。锉螺丝,就成了邓小平每天的工作。

程红杏注意到,邓小平“锉得相当好,相当于四级钳工的水平”,那是老师傅才有的手艺。有人好奇,老邓的锉刀怎么端得这么平稳?他回答:当年我在法国勤工俭学,学过的。

邓小平工作很认真。冬天,他穿着棉衣进厂,锉几下,身子热了便脱掉外套,露出里面的浅色毛衣,在没有暖气的车间里时常干得大汗淋漓。

“因为我们自己也有工作,不会经常关注他,但偶尔瞄到,他都在很认真地干活,做起事来也很利索,所以我们对他很敬佩。”程红杏告诉《环球人物》记者,邓小平极少说话,也很少走动,可让她惊讶的是,一次,有位前一天没上班的工友出现在了邓小平面前,邓小平立即说:你昨天没有来。“我们车间有30多个人呐,可见他观察得非常仔细。”

卓琳被安排和女工们一起清洗线圈,也在修理车间,工作区域与邓小平是挨着的斜对角,距离不过一二十米。程红杏是带她的师傅,卓琳性格开朗,两人很快相熟。

卓琳有时会聊起她的孩子们,那时候,邓小平夫妇的儿女们都不在身边:在北京大学读书的长子邓朴方因受迫害而跳楼,摔断了脊椎,正在北京的解放军总医院接受治疗;长女邓林在河北宣化劳动锻炼;次女邓楠被学校疏散到北京郊区;三女邓榕和小儿子邓质方分别在陕北和晋中插队。

“应该说,这是小平同志人生中非常痛苦的时期,他失去一切职务来参加劳动,而这里的劳动条件是非常简陋的。同时他作为父亲,不能保护自己的子女,有很多无奈。”孟欣告诉《环球人物》记者。

可工厂里的邓小平夫妇却始终“笑眯眯的”,程红杏回忆:“看不出有什么,一点都感觉不到他们有什么心事,他们夫妇每天劳动半天,他早上一进门就是‘同志们好’,下班离开前说:‘同志们,明天见!’”

乐观主义向来是邓小平的“秘密武器”。20世纪30年代在中央苏区时,他遭“左”倾路线打击,被撤销职务,受党内“最后严重警告”处分。时任少年工作部先锋部部长刘英晚上经常和邓小平等人聚在一起聊天,搞“精神会餐”。邓小平从来不透露自己受打击,好像没有这回事,“我不知道他倒霉了。我觉得他这个人很有意思,因为他还是那么风趣、那么潇洒,讲起话来还是那么幽默。”

在拖拉机修配厂,邓小平待人真诚,工人们的回应也直接、热烈。邓小平夫妇每天上工,从“将军楼”走到工厂要绕一个大弯,差不多花费40分钟,要走公路,中间还经过一个长途汽车站,容易引人注意,不太安全。

修配厂负责人罗朋同黄文华等人商量后,在工厂的后土墙上开了个小门,沿荒坡和田埂修出一条小路,将邓小平夫妇的路程缩短至二十来分钟。

程红杏说,当地的土是黄土,“天晴就是一块铜,下雨就是一包脓”,细心的工人们自发地把食堂烧剩的煤渣运过来铺路,使得路又好走了许多。

此后,无论刮风下雨、酷暑寒冬,除生病有事外,每天清晨,都可以看到邓小平夫妇二人在前,黄文华在后,走在这条田间小道上。有人说,中国后来发生的许多事情,就是从这条小道延伸出来的。

“新的生活总会习惯的!”

1970年3月,一个寻常的工作日,程红杏正带着卓琳清洗线圈。突然,卓琳盯着邓小平的方向,神色紧张起来。

程红杏扭头看去,发现邓小平面色苍白,在工作台边将倒未倒。“大家都不知道他是怎么了,我们对病的见识也很少,不知道什么叫低血糖,也没有听到过这个名字。卓琳马上问我,小程师傅,你家有糖吗?”程红杏刚生了小孩,家里恰好有红糖,她跑回家,冲了一碗红糖水端来给邓小平喝下,缓解了他的症状。

几天后,卓琳递给程红杏一个牛皮纸包:“小程师傅,这个还给你。”程红杏接过来,打开一看,是包白糖,足足有半斤。

“买糖要凭糖票嘛,他们夫妇知道我们买糖不容易,给了我这么多,我很感动。”程红杏没有把这些糖拿回家,而是分给了厂里的工友们。她不知道,此时,邓小平、卓琳夫妇的工资,已停发两个月了。

刚到南昌时,邓小平和卓琳每月工资仍照发,邓小平是404元,卓琳120元。1970年1月,两人接到通知:停发工资,改发生活费。邓小平每月120元,卓琳60元,夏伯根25元,合计205元。

收入骤减,邓小平依然乐观。2月9日,他致信时任中共中央办公厅主任汪东兴——这是他与中央保持联系的一种方式。邓小平写道,坦率地说,这个数目对于我们这个九口人之家(我们夫妻,我的继母,五个孩子,还有一个卓琳姐姐的孩子也是我们供给的),是不无困难的。但是,党既作了这样统一的规定,我们没有理由提出额外的请求。新的生活总会习惯的!

一家人更节省了。肉,儿女回来探亲时可以吃,平时尽量不吃;茶叶太贵,茶就不喝了;酒,买本地出产的三花酒,便宜,只在劳动回来的午饭时喝一小杯,并尝试自己酿米酒,还托程红杏买来酒引子;烟,一下子戒不了,但可以减量,上午去工厂一根不抽,午后和晚上抽几根,按时按量,绝不多抽。

卓琳还请程红杏修补过一个搪瓷脸盆,脸盆表面的搪瓷掉了,盆底破了几个洞。“我一看,问她,这么破的东西你还要用?”程红杏是电工,可以用焊锡把窟窿给焊上。“这不蛮好嘛!”卓琳拿着补好的脸盆,高兴地说。

平时在家里,卓琳负责扫地、擦桌、洗衣等轻活,夏伯根负责做饭。邓小平算是“壮劳力”,砸煤、劈柴、拖地板等重活都是他负责。遇到天气热自来水上不了楼的时候,他还负责把水从楼下往楼上提,一桶约有50斤重。后来,他又在院子里“开荒”种菜。

卓琳有高血压,不能多动,邓小平挖地时,她就拿个小板凳坐在旁边捡石头。夫妇俩拜托战士小贺买来茄子、辣椒等蔬菜的种子,又养了几只小鸡,既有鸡蛋,又可以吃鸡肉。

1970年9月13日,邓小平在给汪东兴的信中写道,劳动成了我们最大的一种需要,虽在盛暑,我们也坚持到工厂。在自己院内,还种了点菜蔬。我们对外没有别的来往,只同几个小孩通信。

邓小平在南昌一共度过了两个夏天,其中,1971年的夏天是最忙、最累的。

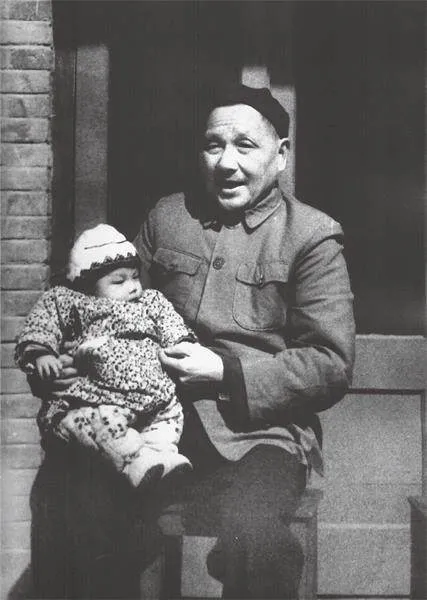

这年6月,邓朴方被送到了步校“将军楼”。此前,他被赶出医院,在清河社会救济院度过了无人照料的几个月,后来在父亲邓小平的请求下被送到了南昌。

南昌本就有“火炉”之称,1971的夏天又格外炎热,对于久居北方的邓小平一家来说,“苦夏”一词,恰如其分。

邓小平仍每天上工。闷热的车间里,他的衣服常常被汗水浸透,卓琳劝他干一会儿坐下来休息休息。他说:“不是不坐。一坐下来,我就站不起来了。”

回家,邓小平还要照料儿子。邓朴方是高位截瘫,需要睡硬木板床,而且不管白天黑夜,必须每两小时翻一次身,否则会长褥疮。3位老人做了分工,邓小平照例干最重的,如翻身、擦澡;卓琳干最脏的,如倒屎倒尿、换洗弄脏了的垫布;夏伯根主要负责做饭送饭,和卓琳一起洗衣物。邓榕也从陕西赶回来帮忙。

做这些时,卓琳会跟儿子说说话,邓小平则一言不发。后来,邓朴方回忆起这一幕时依然动容:“父亲并不说什么,但他为我做事情,每件事情都做得非常认真、细致。换个角度来说,他过去是一个很重要的领导人,这种情况下为子女非常细致地一点一点地做事情,而且每天做得很认真,有时候回想起来,会感到心里面酸酸的。”

“今后的日子会好起来的”

到新建一段时间后,由于活动量增加,邓小平一改刚来时的瘦削和憔悴,人胖了一些,精神也好了许多。从1969年12月上旬开始,邓榕、邓质方等相继来探亲,邓小平的心情更加愉悦。自1970年1月1日起,他戒掉多年的习惯,不吃安眠药了。

邓小平仍希望复出工作。初来新建时,组织上将邓小平安顿好后,问他还有什么要求。邓小平说:“我同意中央对我的安排。我到江西来了,但我还会出来工作的,我还能为党工作十年。”

那是邓小平韬光养晦的岁月。北京的藏书被运过来,主要有马列主义经典著作哲学和中国历史、中国文学、中国戏剧、外国历史、外国文学等方面的书,以及一些回忆录、传记等。除劳动、锻炼外,他的大部分时间用来学习,每天读书、看报、听广播。

邓小平保持着用凉水冲澡的习惯,冬天也不例外。南昌的冬天,阴冷潮湿,透骨寒心,邓小平却“以冷制冷”。他用毛巾浸上冷水,使劲擦,把身上擦得红红的。擦完后,他总是精神爽朗地说:“我冬天洗冷水澡,就不怕冷,还可以提高身体抵抗力,可以预防感冒不生病。”

邓小平还坚持锻炼,以保持强健的体魄。他规定自己每天走够一万步:上下班在小道上大约走5000步,回家后,黄昏日落之前,围着“将军楼”再走5000步。忆及当年的情形,邓榕感慨道:“围着小楼,他一步一步、一圈一圈地走着,走得很快,却很从容。他就这样走着,沉默地走着,一边走着,一边思索。”

在这3年多的时间里,邓小平到底思考了什么?

有一天,为了让躺在病床上的邓朴方有点事情可干,邓小平找到修理车间的主任陶端缙,问厂里有没有电机、无线电等方面的活,邓朴方在北京大学学的是物理,可以帮助做一些。

陶端缙说,没有。邓小平又问陶端缙家里有没有坏了的收音机,可以让邓朴方帮助修理。陶端缙回答:我家里每月收入只有四五十元,家里有老人和4个孩子,生活困难,根本买不起收音机。邓小平没有再言语。

“邓小平同志在新建期间,正是社会主义建设曲折之时。在这里,他对中国的贫穷落后有了最直接的观察和最切身的体会。”孟欣告诉《环球人物》记者:“工人们的生活,小平同志是放在心里的,他对‘什么是社会主义、怎样建设社会主义’进行了深刻思考。”

回家探亲的儿女也给父亲带回了来自一线的消息。邓榕告诉父亲,队里只有她一个从北京过来插队的学生,自己这个队在陕北算是富的,年成好的话,一个工(一个壮劳力)劳动一天可以挣一毛二三分钱。邓小平边听边皱眉头。

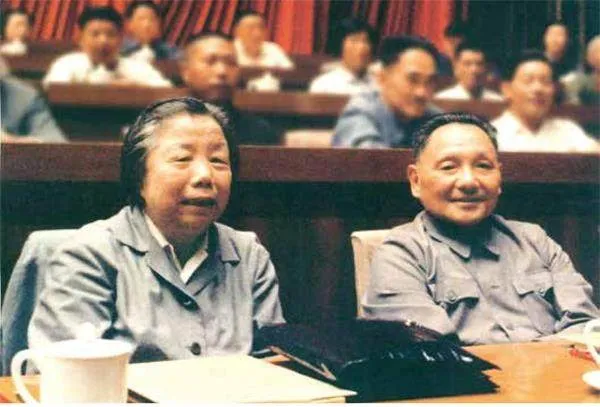

后来,随着中国政治气候的变化,邓小平的复出事宜有了转机。1972年6月,邓小平夫妇接到通知,他们的工资开始照发。8月,邓小平再次写信给毛主席,恳切表示,希望能为党和国家再做几年工作。毛主席很快作出批示,回顾和肯定了邓小平过去的功绩,毛主席写道:“这些事我过去讲过多次,现在再说一遍。”

邓小平的处境大大改善了。自1972年11月至1973年2月,他先后获准到樟树、井冈山、瑞金、景德镇等10多个地区调研,了解当时国家工农业生产和国民经济的实际运行情况,特别是更直接地了解人民群众生产生活情况和基层社会的情况。

陪同他参观的原宁冈县革委会副主任刘步文后来回忆说:“小平同志到宁冈参观以后,往周围看了看。当时,看到老俵们的住房比较差,衣着也很差,他就开口问了,老百姓吃得、住得怎么样。我说,现在还是比较苦,人均收入每年就三十几块到四十几块钱,鸡鸭鹅养得很少,还有不少倒欠户。小平同志听完了以后,说‘今后的日子会好起来的’,就讲了这么一句话。”

1973年2月18日,卓琳和邓小平的妹妹邓先群提着一包白糖、一块猪肉来到程红杏家,向她告别,他们就要启程回京了。消息传开后,第二天一早,许多拖拉机修配厂的工人提着篮子,或装着花生,或装着鸡蛋,直奔步校“将军楼”。

楼前已停好了汽车,行李全部打包好,整装待发。邓小平看到大家,很高兴,从楼上搬下一张圆桌,在上面摆满了瓜子、糖果,以及一些四川特产芝麻糖等食品。“他讲,这几年得到大家关照,谢谢大家了。”程红杏记得,邓小平站在门口,和工友们一个一个握别。

1973年3月10日,中共中央作出《关于恢复邓小平同志的党的组织生活和国务院副总理的职务的决定》。1975年1月5日,邓小平被任命为中央军委副主席兼中国人民解放军总参谋长。同年1月8日至10日,中共十届二中全会在北京召开,会议追认邓小平为中共中央政治局委员,选举邓小平为中共中央副主席、中央政治局常委。

1975年初,四届全国人大一次会议闭幕后,邓小平在毛主席、周总理的支持下,全面主持中央和国务院的日常工作,大刀阔斧地进行了全面整顿。他还提出“科学技术是生产力”的重要观点,要求一定要搞好科学技术工作。

中央党史和文献研究院原院长冷溶认为,1975年的整顿是我们后来进行的拨乱反正和改革开放的一个大胆尝试,建设中国特色社会主义理论中的许多重要思想观点和改革的一些重要措施,在1975年就已经酝酿了。

一场更为振奋人心的改革已经呼之欲出。