发言如子弹的政委

从百色开始,到瑞金、遵义,再到长征,邓小平的军事历练日益丰富。抗日战争爆发后,他于1938年1月任八路军一二九师政治委员(以下简称政委),和师长刘伯承深入华北敌后。

1940年元旦,一二九师直属队全体人员在大操场集合,举行新年团拜活动。在欢乐的氛围中,战士们看到,邓小平似乎也颇为放松,一边吃饭,一边与刘伯承说笑。会餐结束,刘邓首长先后发表讲话,邓小平恢复了往日的严肃。他目光炯炯地往人群扫视了一圈,讲起一二九师新一年的工作纲领。末了,他沉默片刻,将音量略微提高,仿佛要提醒大家注意接下来的话:“1940年将是斗争最残酷的一年。今天是新年,应万象更新,革除旧弊。”

如邓小平所言,抗日战争虽已进入相持阶段,八路军面临的境况却愈发险恶:一边是日本侵略者进行灭绝人性的“扫荡”“清缴”,试图把八路军困死在“囚笼”中;一边是国民党消极抗日、积极反共,持续不断地摩擦滋事。

军情如火,邓小平和战友们的足迹忽而在崇山峻岭间疾驰,忽而又大跨度地踏进平原。1940年6月,一二九师司令部进驻太行山东麓的涉县(今隶属河北邯郸)常乐村,半年后又迁往涉县赤岸村。此后近6年间,这个峰峦叠嶂间的县城,成为一二九师司令部所在地,并发展为晋冀鲁豫根据地的心脏和首府。

在密集的炮火中,邓小平以铁的意志与高超的智慧,维护着抗日民族统一战线,带领一二九师和太行山人民展开顽强战斗。数十年后,女儿邓榕问父亲:“你那时一个人在前方,也够不容易的吧?”邓小平答道:“我没干什么事,只干了一件事,就是吃苦。”

烽火太行,“敌进我进”

涉县的一二九师司令部旧址,几乎仍保持着84年前的原貌。这是一座典型的北方四合院,北屋是刘伯承宿办室,东厢房是邓小平宿办室。两人房内的陈设十分简单,外间放着桌椅,内间则是卧室。不过,北屋要比东厢房高出近1米,面积更宽阔,采光也更好。

八路军一二九师纪念馆副馆长申利芳告诉《环球人物》记者,这两间房的背后还有故事。邓小平与刘伯承并肩指挥部队长达13年,他对年长自己12岁又是四川老乡的刘伯承十分敬重。一二九师司令部刚迁到赤岸村时,两人都想把北屋让给对方住,但邓小平说,刘师长眼睛不好,应该住采光好的房间,方便看东西。就这样,他住进了东厢房。

担任一二九师政委时,邓小平不到34岁,却已是位老练的政治工作领导者了。

时任一二九师司令部机要科科长杨国宇回忆,邓小平作报告,“一个本子都不要,一下子讲到底”。平日里,邓小平的话不多,一旦发言必然经过深思熟虑,“像子弹打出去那么准确”。

1940年,为了扭转华北根据地不断被割裂的危险局面,彭德怀等考虑,向华北敌占交通线和据点发动一次大规模破袭战,即后来的百团大战。根据预备命令,直接参加正(正定,今石家庄)太(太原)铁路作战的总兵力不应少于22个团,其中一二九师8个团,负责破袭正太铁路西段。

身为政委,邓小平既要加强部队的政治教育,也要跟刘伯承一起进行军事指挥。正太铁路全长200多公里,日军据点遍布沿线大小城镇、车站、桥梁、隧道附近,以及铁路两侧10至15公里左右的重点地段。每个据点有数十至数百人的兵力值守。日军还经常以装甲火车巡逻,号称这是一条“钢铁封锁线”。破袭任务的艰巨,可想而知。

战役开始前,邓小平对部队反复阐明进行交通破袭战的重大意义,并针对不同任务进行动员,使每个指战员都能了解自身任务的地位和作用,激发其战斗热情。他在干部会议上简明扼要地指出,“对正太路破坏得越彻底,我们越主动”,“这一仗必须打好!”

8月20日至31日,一二九师参战部队先后攻克狼峪、张净等车站、据点。正太铁路西段除寿阳等少数据点外,均为一二九师控制。同时,由步兵、工兵和群众组成的多支破路队,在沿线炸桥梁、拆铁轨、烧枕木、平路基,迅速扩大战果。百团大战第一阶段任务胜利完成。

遭到沉重打击的日军恼羞成怒,调集数万兵力展开大规模的报复性“扫荡”,企图寻找八路军首脑机关和一二九师主力作战。在抗日根据地,日军见人即杀,见屋即烧,见牲畜和粮食即抢或焚毁,水井用后一律封埋或投毒,就连老百姓的锅碗瓢盆和农具也给砸毁,企图将根据地完全变成焦土。

面对来势汹汹的敌人,刘伯承、邓小平指挥主力部队辗转于太行山深处的峰峦沟谷之间,与日军周旋。10月30日清晨,陈赓率一二九师第386旅以及决死纵队对关家垴日军实施总攻击。在距离关家垴不远的指挥所内,刘伯承和邓小平守在电话机旁,密切关注前线战况。

关家垴是典型的黄土高原梯田地貌,面向深沟、背靠山顶台地。日军在这里构筑了坚实的防御阵地,易守难攻。战斗到中午时,陈赓来电报告说,伤亡太大,有的连队只剩下十余人,已经有些顶不住了。

刘伯承大声道:“(陈赓)同志!无产阶级的队伍,难道我不心疼吗!”邓小平接过电话,严肃地说:“同志!全局!全局!要从全局出发!要不惜一切代价拿下来!打大仗不可能无伤亡,问题是要把火力组织好,一鼓作气,减少伤亡。”

邓小平简短有力的指示,坚定了陈赓和战士们的信念。“这一仗之后,在我们内部传出一种说法,说陈赓对谁都不怕,就怕邓小平。当然,这个‘怕’也并不是单纯的害怕,而是在无可争辩的权威和纪律面前折服。实际上,在这种无可争辩的权威和纪律面前折服的又何止陈赓!”杨国宇回忆。

百团大战后,日军对八路军在华北的迅猛发展震惊不已,于是抓紧调遣兵力。华北地区的日军达到30万人,伪军10万人,号称“将一切诸项施策集中于对中共势力的剿灭”。

1941年初,日军的“扫荡”更为凶猛,每次都要在“扫荡”地区待上一周甚至数月,且猖狂使用化学武器和细菌武器。申利芳介绍,一次,日军在司令部土炕、桌椅、门窗等处喷洒毒气,若不是部队返回后采取消毒措施,刘伯承也险些中毒。此后,司令部的土炕被拆除,刘邓用木板搭成简易床铺睡觉。

邓小平敏锐地察觉,1941年之后,敌人的进攻方式“更加巧妙而毒辣了”。一些干部、群众因此产生消极麻木倾向和失败情绪,“恐日病也在发展”,部分武装部队不敢接敌,不断向后退缩。

“革命者的责任,不是掩饰局势的严重性来麻痹自己,而是以足够的警惕性去认识这种严重性,寻求形成严重性的根源,并提出克服严重局面的办法。”在加强军民思想教育的同时,邓小平指出,最根本的办法还是“以武装斗争为核心展开全面的对敌斗争”。

为此,他与刘伯承创造性地提出“敌进我进”方针:在日军疯狂进攻之际,抽调小部队乃至部分主力跳出包围圈,分头向敌人的补给线、铁路干线、空虚的城镇据点实施破袭,迫使敌人抽调重兵保护其军事要地,以减轻“扫荡”给根据地造成的巨大压力和破坏。

这年春夏,在“敌进我进”方针的指导下,太行山地区组织了不少游击集团,参战人数达3.3万多人,作战500多次,毙、伤、俘敌707人,缴获枪、炮(弹药)3000多支(发),破坏公路50多公里。日军的“扫荡”兵力大为减弱,为根据地军民最后取得反“扫荡”斗争的胜利创造了条件。

发展经济,“奖勤罚懒”

“1940年将是斗争最残酷的一年”,这种残酷不仅是军事上的,更是经济甚至生存上的。从1941年到1943年,晋冀鲁豫边区的处境一年比一年艰难。

就拿最热闹的新年团拜来说,据杨国宇回忆,1941年,司令部的会餐还杀了猪,餐桌上有“四方块的肥肉,四川式的蔬菜”,“管够”;到1942年,“羊肉煮稀饭,红萝卜加地瓜,算可以”。

其原因,一方面是日军残酷“扫荡”“蚕食”和封锁,另一方面是水、旱、虫、雹等自然灾害接连发生。

1942年,秋粮大幅减产,有的地方颗粒无收。35万灾民亟待救济,还有从冀西、豫北和黄河以南国民党统治区逃过来的7万多难民需要安置。全区军民衣食短缺,机关和部队给养近乎枯竭,战士们衣不蔽体、食不果腹,经常是饿着肚子同日伪军作战。

当时流行一种被称为“砖头”的菜窝窝,是用红高粱、黑豆面和野菜、树叶掺在一起做成的,又黑又硬。邓小平每天坚持按定量供应吃饭,经常跟大家一起“啃砖头”。有几次,警卫战士想为他做点面条汤增加营养,被他坚决拒绝。

邓小平深知,发展生产,战胜灾荒,使根据地的经济状况尽快好转,是坚持华北敌后抗战的关键。上海交通大学马克思主义学院教授全林介绍,当时身兼中共中央北方局太行分局书记的邓小平在根据地落实了一系列经济建设举措,包括开展大生产运动,贯彻减租减息、交租交息政策,保护民族工商业,等等。

各级指战员和机关干部纷纷组织开荒队投入生产。邓小平也身先士卒,同刘伯承带领司令部的人员、家属,在赤岸村外的山坡或河滩上开荒种地,辟为“责任田”。

时任师部机关党支部书记的张贻祥后来回忆,这一年司令部的收成蛮不错,有的大萝卜竟达6斤重。“我们拿给邓政委看,他很高兴,说:‘这叫大萝卜王啦!’接着问还有没有,我说很多,他连声说好!”

全林注意到,此时的邓小平已经十分重视科学技术与生产实际的结合。

早在1940年,一二九师就增设生产部,由曾经留学美国、专修畜牧的农业专家张克威担任部长。大生产运动中,张克威派人从山西购回美国“金皇后”玉米种子及西红柿种子。群众起初不愿接受这些陌生的种子,一二九师便率先进行种植试验,等收获后再分发给群众品尝,逐步将“金皇后”玉米及西红柿推广开来。

邓小平在1944年的一次会议上说:“科学的力量是很大的……即以改良种子一项来说,金皇后玉米明年可以普及,加上谷子、麦子好种的传播,预期两三年后,太行山每年可多打100万石以上的粮食,今后主要是深耕细作,更需要使经验和科学结合起来。”

还能用什么方式激发军民生产积极性?邓小平一直在思考。他创造性地提出,可以制定“奖勤罚懒”制度:个人生产模范、劳动英雄,给予100元到200元的奖金。申利芳告诉《环球人物》记者:“当时晋冀鲁豫边区极端困难,上到首长,下到战士,每人每月只有1.5元至3元的津贴。如此高额的奖金,堪称重奖!由此可以看出邓小平对促进经济建设的创新思维和决心。”

“奖勤罚懒”招来了党内一些有“左”倾思想的同志的抨击。他们认为生产好的单位和个人是搞“资本主义”,给其扣上“经济主义”“本位主义”“金钱观念”“富农思想”的帽子。

对此,1943年9月,在晋冀鲁豫边区政府和一二九师师部联合召开的生产动员会议上,邓小平作了《努力生产,渡过困难,迎接胜利》的报告,阐述“奖勤罚懒”的意义。他说:“有些同志说,这(指奖金)是否过高了?我说不高。这是由于其劳动所获得的,又不是贪污所得,是应该的。对于懒惰不积极的,要给予处分。懒惰、生产不好的单位必须自己吃苦。否则,赏罚不明,就不能将一项工作做好。”

1944年4月,在邓小平的大力支持下,八路军前方总部参谋长滕代远、副参谋长杨立三制定并颁布了《总部伙食单位生产节约方案》(又称“滕杨方案”)。

方案规定:提倡劳动,奖励劳动,只要是劳动所得,自己就有权享受,你生产得越多,所得的也越多;提倡节约,奖励节约,只要节约合理,你节约得越多,所得也越多;提倡私人积蓄,只要是劳动所得的代价,积蓄得越多就越好。除此之外,方案还规定了参加集体生产和节约所得“二八分红”;个人利用业余时间从事手工业生产的,30%上缴伙食单位,70%为个人所得;个人采集野菜、饲养鸡、兔、蚕、蜂所得,“全归自得”。

“此方案的颁布,大大刺激了太行山人民的生产积极性。它的内涵与邓小平在30多年后的改革开放时期提出的‘多劳多得,少劳少得,不劳不得’的分配原则一脉相承。”申利芳对《环球人物》记者说。

根据地建设,“人民是一切的母亲”

在抗战中,邓小平一贯重视坚定民心、发扬民力。出任一二九师政委后,他提出八路军要“处处顾及群众”“不做民众所不满的事,逐渐领导民众进步,消除民众对八路军的恐怖”。

上任之初,他就拍板处决一名强奸妇女的战士。这名战士资格很老,有过不少战功,有群众觉得判得重了,到师部为他求情。邓小平斩钉截铁地表示,我党我军是在敌人后方坚持抗日,没有老百姓的支持根本无法生存,更不能打败日本侵略者。“共产党和共产党领导的队伍是为人民谋福利的,决不允许侵犯群众利益,这是我党我军铁的纪律!”

在涉县的八路军一二九师纪念馆内,还保存着有关1942年精兵简政的文件资料。在当时的困难境地中,军政物资供应负担与民力条件的矛盾更加突出,精兵简政成为根据地建设的一件大事。

太行山本来就很穷,不能给人民增加负担,谁都懂得,但真执行起来,总是有人讲“我的工作重要”。司令部于是以命令的形式,要求全部队落实。在动员大会上,邓小平从减轻人民负担方面强调了精兵简政的必要性和迫切性。此后,他又指导各级成立整编委员会,编印宣传资料,在党、政、军各系统迅速展开自上而下的思想动员工作。

在邓小平的领导下,精兵简政工作成效显著。一二九师师部和太行军区减少合并了 296个伙食单位,晋冀鲁豫边区政府机关由 548人减少到100人,全边区党政军机关脱产人员不到边区总人口的 3%,党群关系、军民关系大为改善。1942年9月7日,毛泽东为《解放日报》撰写社论《一个极其重要的政策》,赞扬晋冀鲁豫根据地的精兵简政工作领导有方。

一二九师纪念馆以北大约6公里处,有一座建于20世纪初期的教堂。1943年1月25日至2月21日,中共中央北方局太行分局在这里召开了历时28天的高级干部会议。

晋冀鲁豫边区所属的太行、太岳、冀南、冀鲁豫4个区的县委书记以上干部,跨越日军层层封锁线赶来参加,史称“温村会议”。

会议由邓小平主持,重点研究如何更快扭转晋冀鲁豫边区的困难局面,全面开展根据地建设。他特别指出:“人民是一切的母亲,是对敌斗争一切力量的源泉。”“敌我斗争的胜负,决定于人民。”

邓小平作的报告和结论共计9万多字,都是他本人起草的。据时任一二九师作战科科长张廷发回忆,邓小平胸有成竹,文笔如行云流水,一气呵成。“但也确实写得很艰辛,因为他白天要忙于军务、政务,多半只能在夜间与油灯相伴,有时整夜地挑灯夜战。”

温村会议是在抗日战争发生战略转变的重要时刻召开的,是晋冀鲁豫抗日根据地进入恢复与再发展阶段的重要标志。在邓小平的努力下,晋冀鲁豫根据地理顺了党政军群各方面的关系,为巩固抗日根据地奠定了坚强的组织基础。

总结会议结论时,邓小平满怀信心地说:“我们今天的努力,不仅是为了抗战的胜利,而且是为了战后的建国。双重任务摆在我们面前,任务当然是繁重的。可是,我们必须肩负着这样繁重的任务而前进。”

两年后,1945年8月15日,中国人民终于迎来了抗日战争的伟大胜利。一二九师从1937年10月挺进太行时的9160多人,发展为近30万正规军、40万民兵,真正做到了在浴血奋战中发展壮大。晋冀鲁豫根据地则拥有121个县的区域,总面积12万平方公里,人口2400多万,成为最大的抗日根据地之一。

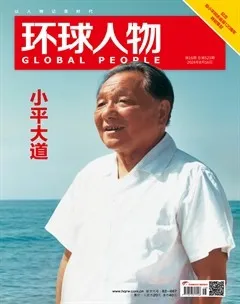

1946年,在涉县战斗、生活了近6年的邓小平要离开了。在这难得的放松间隙,他与妻子卓琳,以及刘伯承夫妇,各自抱着年幼的儿女,留下了一张神采奕奕、面带笑容的合影(见上图)。中国上方的亡国阴云已一扫而空,邓小平将带领千军万马,包括1万余名涉县子弟,千里跃进大别山,大战淮海,横渡长江,席卷大西南,直至新中国成立。而他,也成为中国共产党第一代中央领导集体的重要成员……