唱《满江红》的“邓boy”

“金广安,

黄白莹莹然,

桑麻榆枣丰,

沃野无闲田。”

这首民谣唱的是邓小平同志的故乡四川广安。它是川东产粮之地,种出的稻米和苞谷格外香甜,人们称之为“金羹玉饭”。但在100多年前,在积贫积弱的近代中国,哪有什么“金广安”,只有“穷广安”。年少的邓小平生于斯、长于斯,15岁就从这里出发,走向广阔的世界。

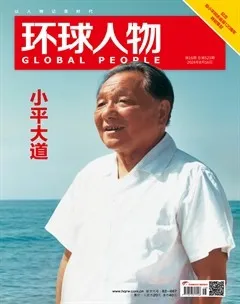

今年的8月22日是邓小平同志诞辰120周年纪念日。从温暖的春天到炎热的夏天,《环球人物》记者两度来到广安,沿着邓小平少年时期的足迹,思索这120年间中国命运的几番巨变。从广安出发,到蒙达尔纪、巴黎,再到广西百色、太行山麓、“小平小道”、广东深圳……几乎每一次巨变,邓小平都是参与者、推动者,直至后来,成为历史转折中的领导者和决策者。

广安东门的码头外,浩浩荡荡的渠江水奔流不息。当年,15岁的邓小平站在这里,看着江上船只熙攘,毅然登上那艘离家的船时,他想到的是什么?

“老院子”

“邓家老院子?在那头啰!”

“摆龙门阵”的人给《环球人物》记者指了指方向,协兴镇牌坊村。他们习惯把邓小平故居称作“邓家老院子”。至于牌坊村的来历,是因为邓氏先辈得到过朝廷的褒奖,在村中被敕建了两块神道碑和一座牌坊。

到了邓小平父亲邓绍昌这一代,家里有120挑谷地,家境还算殷实。邓绍昌在成都法政学校接受过新式教育,见过世面,对孩子们寄予厚望,给4个儿子取名为先圣、先修、先治、先清,蕴含着修身齐家治国平天下的抱负。邓先圣便是邓小平的原名。

1926年,邓小平在莫斯科中山大学写的自传中回忆:“父母之爱我犹如宝贝一般。因为我自幼时资质就颇聪明,他们的爱我,自然是对我有很大的希望,希望我将来能够做官发财,光耀门庭。”所以,5岁的邓小平就被送到私塾读书。私塾先生给他改名“希贤”。

与此同时,新学热潮也涌进了乡村。邓绍昌与留学日本的革命党人将旧祠堂改建,办起了当地第一所新式小学——北山小学堂。1911年,邓绍昌把6岁的邓小平转入新式小学学习,还四处动员其他孩子入学。后来和邓小平一起去法国勤工俭学的胡伦,就是邓父动员到新式小学的。

就在邓小平进入北山小学堂这一年,四川爆发了震动全国的保路运动。“来日难,来日难。要顾来日,莫顾眼前……作难的日子是哪件?外国人占了财政路权。财政路权被他占,国民都要受熬煎。”在学校,学生们传唱这首《来日大难歌》,鼓动人们参加保路运动。不久,罢市、罢课风潮席卷全川,北山小学堂暂时停课。邓小平经常跑到外面听消息,街上不时传来起义军的事情。

邓绍昌开始参加起义军,还当上了相当于排长的小指挥官。其间,他还带着邓小平到起义军的军营里住了两天。这是邓小平第一次体验“军旅”生活,他好奇、兴奋,甚至有点喜欢这种生活,到了晚年他还几次提到这件事。谈及父亲邓绍昌,邓小平的评价是:进步党人。

从送入私塾,到转入新学,再到体验军营生活,邓绍昌对邓小平的培养是有规划的吗?小平干部学院邓小平研究中心副主任吉勇对《环球人物》记者说:“结合邓绍昌所处的时代和环境来看,能做出这些决定,说明他的思想开明。但他一定无法预料儿子能成为一代伟人,更无法为此制定培养路径。邓绍昌教导邓小平‘读万卷书’,也希望他能‘行万里路’,是为人父母者的共性:希望孩子有出息。”

喜欢理化课和史地课

新式学堂在四川如同雨后春笋般冒出来,广安州立中学就是这时候开办的,是广安最早的一所州立中学,1913年更名为广安县立中学,也就是今天的广安中学。

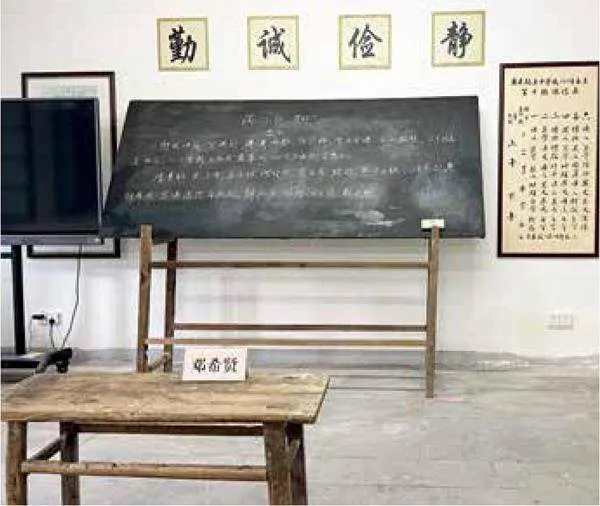

14岁时,邓小平来到这里求学。广安中学工会主席伍孝龙曾耗时3年时间编纂《广安中学志(1912—2012)》,他告诉《环球人物》记者:“在广安县立中学学习期间,邓小平不仅接触到了新知识、新思潮,也逐渐形成了初步的爱国主义思想。”

广安县立中学的不少老师是留洋归国的有识之士,首任校长王宣彝还是同盟会会员。法国传教士也被聘请到学校执教,这是邓小平第一次近距离接触“洋人”。

“翠屏千仞兮翱翔,共渠水兮流长,英才乐育膠庠,中坚人物期望。望我学业向上,望我文化开放,望我竿头日进,改善中华气象,乘风破浪。”这是广安县立中学的老校歌。伍孝龙特意向《环球人物》记者解释了校歌中的“文化开放”:“当年邓小平在这里读书时,学校开设了修身、国文、英文、历史、地理、数学、物理、化学、博物等丰富的课程,而且各科都没有教科书,教学内容大多由教师自由决定。”

对英文课,邓小平的同学罗光煦有一段回忆。罗光煦比邓小平大两岁,两人读同一个班,住同一个寝室,是上下铺。英文课上,大家学了一个单词“boy”。邓小平个头不高,又长得白白的,还胖乎乎的,走起路来蹦蹦跳跳,同学们觉得这模样很可爱,就是个小男孩,便叫他“邓boy”。

邓小平喜欢理化课和史地课。他会用学到的理化知识,思考一些自然现象和简单的工业生产问题。也是从这时开始,他养成了看地图的习惯。后来,不论走到哪里,都要看看地图。

从地图上看,邓小平的求学路径是从牌坊村到小学堂,再到广安县城。外界看来,当时的广安县城十分闭塞,但实际上,因为水路通达,距离成都、重庆都不太远,广安与外界的政治、经济、文化往来不落人后,是四川同盟会最早的发源地之一。邓小平在这里接受的教育,已经能与席卷全国的新文化运动两面大旗“德先生(民主)”“赛先生(科学)”同频共振——1915年,广安县立中学确定了绵延至今的办学理念:“内图个性之发展,外图贡献于其群。”正是陈独秀写在《新青年》上的话。

邓小平故里管理局原局长马福从事邓小平研究数十年,他告诉《环球人物》记者一个小故事,足以见得邓小平是如何用科学精神与封建迷信思想作斗争的。邓小平11岁时,同学李再标因母亲得了重病,决定割肝救母,以尽孝道。邓小平听说后连忙劝阻:“难道你割了肝,你母亲的病就好了吗?你要相信科学,赶快回去请医生,照顾母亲。”

1919年5月,五四运动爆发,消息传到广安,广安县立中学联合县立高等小学,成立当地最早的学生爱国分会,通过广安学生爱国简章十九条,并向广安各界发出救亡公告。学生们分头书写标语、传单、公告,联络各界爱国人士。邓小平也积极投入其中,参加了游行、集会、宣传、罢课和抵制日货等活动。学生们中间最流行的歌曲便是改编的《满江红》,他们用这首歌来表达爱国热情。很多年后,邓小平到杭州西湖岳王庙游览,看到庙中的《满江红》歌谱时,对身边的人感慨道:“《满江红》,我小时候就会唱。”

吉勇对《环球人物》记者说:“这次参与反帝爱国运动,让邓小平大开眼界,了解到不仅是家乡人民处于水深火热之中,整个中国都是如此。他开始深入思索社会问题,并萌发出改造社会的意识,开始具有初步的爱国思想和民主思想。”

“小平表哥”

学生和教职员的罢课爱国运动在持续。转眼间,暑假即将来临,邓小平决定回趟家。

8月,他收到了久未见面的父亲传来的口信——弟弟邓垦出生后,邓绍昌因不愿与当地的“乡匪”同流合污而被撤销公职,不得不抛下家小到重庆避祸。父亲口信中说,重庆将成立一个留法勤工俭学预备学校,招收中学毕业生和具有同等文化水平的青年入学,学制一年,毕业后通过考试就能赴法留学,让邓小平去重庆报考。

避祸之际,冒险给儿子传口信,可见这条出路是邓绍昌深思熟虑过的。他凭着自己在成都、重庆的见识,判断法国在工业、科学技术方面比当时的中国先进,邓小平去了那里,应该可以学到一些本领。对此,邓小平是认同的。他在多年后回忆去法国勤工俭学的初心时说,“其实我们当时去法国,也只是抱着一个‘工业救国’的思想……受到五四运动的影响,就想出洋学点本领,回来搞工业……”

对于他们父子的想法,母亲淡氏不同意。她疼爱邓小平,不想让儿子出远门吃苦受累,希望他留在家里,将来主管家事。邓垦回忆,哥哥得知母亲反对,先是讲了一番道理,见无用,便跑到房间里不吃饭。“大概有一两天吧,我母亲心里慌了……就这样很勉强同意他去了。”

学校招生分为公费生和自费生两种,入学需要经过考试。邓小平后来回忆,留法勤工俭学预备学校是当时重庆最高级别的学校,考进去并不容易。他在开学后才入校,属于自费生。

1920年7月,邓小平毕业了。学校在重庆总商会举行毕业典礼,一共有84名学生获得了去法国勤工俭学的资格,邓小平是其中年龄最小的,还不满16岁。

邓小平回了一趟家,向家人辞行。但赴法的路费成了难题,邓绍昌长年避祸在外,家中经济情况大不如前。虽然邓绍昌悄悄回到广安变卖田产,但仍然凑不够钱,只好找岳父家寻求接济。

7月31日,《环球人物》记者在牌坊村见到了邓小平的表弟淡文全,他是邓小平幺舅淡以兴的儿子。在辈分上,淡以兴是邓小平的长辈,但两人仅相差2岁,幼时便是玩伴。淡文全今年86岁,他听父亲讲述过“小平表哥”去法国勤工俭学的事。“那时小平表哥考取留法预备学校,邓家凑不够路费,请求我家帮忙。父亲告诉我,从上海到法国的船票就要上百大洋,实在是个天文数字,父亲卖了些田地,支援了一些钱。”时光久远,具体卖了多少地,支援了多少钱,淡文全无从得知。因为卖掉了这些地,后来淡家过了一段捉襟见肘的日子。

成立留法勤工俭学会重庆分会的汪云松也支援了邓小平300大洋。汪云松做过清朝的四品官,辛亥革命后回到重庆担任商会会长。他十分看好邓小平:“希贤这娃娃,是学校里我特别喜欢的学生之一。一是稳而灵活,干啥事都很有主见,二是爱国有正义感。当时我就觉得,这娃娃将来一定有出息!”

在吉勇看来,淡家与汪云松代表了当时不同阶层的人。“淡家愿意卖地换钱支持邓小平赴法,是因为他们经历过军阀混战的动荡,对旧社会不满。而以汪云松为代表的有识之士思想开明,一心想走实业救国、科学救国的道路。聪明、有想法、有正义感的少年邓小平身上就寄托着他们想要寻求救国新出路的愿望。”

有了资金,邓小平终于能去法国了。淡文全的讲述和邓垦生前接受采访的讲述,共同还原了邓小平离开广安时的场景:邓家人和淡家人一直送到了东门码头上,像很多四川出远门的农民一样,邓小平身上背个包袱,里面放着几件换洗衣物。看着即将远行的儿子,淡氏哭了一程又一程,邓小平安慰道:“读完书就回来。”

这一走,少年却对母亲食言了。世界波澜壮阔,历史滚滚向前,他再也没回广安。

“我怕”

新中国成立后,邓小平曾9次到四川视察,但都是过家门而不入。1988年6月,在一次灯会上,一名来自四川的记者问他:“这么多年过去了,您就没想过回老家看一眼?”邓小平摇了摇头,吐出两个字:“我怕。”

怕什么呢?1995年,邓小平的儿子邓朴方代表父亲回乡祭祖,向淡文全提起过父亲“怕”回家乡的原因,“他怕自己一回去,会兴师动众、麻烦地方”。

虽未归家,但邓小平对家乡的眷恋隐藏在许多细节里。他爱听川剧,爱穿家乡的圆头布鞋。他一生乡音未改,到国际上发表演讲用的都是纯正的广安方言。他不止一次想念家乡的味道,在长征途中饿得饥肠辘辘时,曾与罗荣桓等朋友“精神会餐”。罗荣桓说湖南的回锅肉好,他不赞同,说自己家乡的回锅肉最好。对邓小平来说,家乡的水最甜,家乡的鱼最鲜,家乡的白市柚最可口,家乡的豌豆尖也最好吃。

邓小平关心家乡的建设和乡亲们的生活。新中国成立后,邓小平陆续给淡家寄回钱物。淡文全记得,父亲时常收到“小平表哥”的来信,信中说,“做一名普通农民,有困难就写信,不找党和政府、不向党和人民开口”。邓小平坚持每月寄钱,一直到淡以兴夫妇去世。

1950年,在邓小平领导下,成渝铁路开工。“蜀道之难,难于上青天”,这是参与过保路运动的邓小平惦记已久的事,他曾深情地说,“以修建成渝铁路为先行,带动百业发展,帮助四川恢复经济”。

1978年2月,时任广安县委办公室主任邓欲治代表家乡人民到成都给邓小平拜年。邓小平高兴地接见他,听他汇报家乡近况。听完汇报,邓小平语重心长地说:“我离乡时,广安是60多万人口,现在是百万出头,只有6亿斤(粮食),人均才500多斤,每人才分300多斤,而且还是原粮,不是米,口粮很低哟!”

1986年,邓小平在成都过年,又接见了时任广安县委书记罗国兴。邓小平风趣地说:“好啊!今天终于见到我的‘父母官’了!”和罗国兴等人握手后又说:“好啊,你们年轻,有文化,有希望。”听取罗国兴的汇报时,他问得最多的是群众生活情况、孩子受教育情况,最后殷切嘱咐:“一定要把广安建设好。”

几十年来,广安人民始终牢记这句嘱托。

2004年,在邓小平同志百年诞辰之际,广安建成思源广场,集纪念、文化交流、休闲、观景等为一体。

2014年,广安在保障和改善民生方面下大力气,获评“2014全国优秀民生改善典范城市”称号。

2024年,广安获评2023年度四川省乡村振兴先进市,粮食总产量连续7年稳定在180万吨左右。

如今,看到广安的男女老幼扎堆在思源广场上“摆龙门阵”、跳广场舞,《环球人物》记者不由感慨:“广安这地方,幸福感挺强的啊!”身边的人听到后豪爽地接话:“对头!”

7月的广安正值酷暑,但来广安的游客不少,尤其是到邓小平故里景区进行红色研学的孩子很多,他们不约而同地在邓小平铜像前敬个礼,献上一束花,说一句“小平爷爷您好”,童稚的普通话里带着天南地北各种口音。还有人在故居一处草坪驻足,看着白玉兰、紫藤、丁香、石榴、紫杉、连翘6棵树出神。它们是邓小平生前在北京亲手栽培的,2003年,邓家子女将其移栽到了邓小平故居。他们说,把这些树木移栽到这里,就像是父亲回到了家乡一样。

——蒲莲(四川广安)