《大武》卒章论

[摘 要]《大武》乐章的篇数、篇目、篇序等问题,历来聚讼纷纭。如关于《武》在《大武》中的次序,大抵有首章说、次章说、卒章说三种观点。部分持首章说和次章说的学者认为今本《左传》所记楚子语“其卒章”有误,今本与宋版存在出入。然验之现存宋版《春秋经传集解》,朱熹刊定《诗集传》时,当时所流传的宋版《左传》所记楚子语确作“其卒章”。新出土的王家嘴楚简《诗经》亦进一步证明,《武》当是《大武》卒章。

[关键词]《大武》乐章 宋版《春秋经传集解》 王家嘴楚简 《诗经》

[基金项目]北京市社会科学基金青年学术带头人项目“出土《诗》类文献研究”(21DTR035)

[作者简介]宋亚飞,北京语言大学文学院博士研究生;陈民镇,北京语言大学首都国际文化研究基地、文学院副研究员,博士生导师,文学博士,博士后(北京 100083)

[DOI编号]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2024.04.007

《大武》乐章作为称颂武王克商功绩之作,是西周颂诗的代表。因文献记载语焉不详,且多牴牾,各家对《大武》篇数、篇目、篇序等问题的认识多有分歧,其中《诗经·周颂》中《武》诗在《大武》中的次序问题尤受研究者关注。本文拟依据部分宋版《春秋经传集解》等传世文献以及王家嘴战国楚墓出土的楚简《诗经》以及其他出土文献,对《大武》乐章的次序作进一步分析探讨。

一、“卒章”之辩

传世文献中关于《大武》的记载,以《左传》与《礼记》最为重要。《左传》宣公十二年记楚子(楚庄王)语:

武王克商,作《颂》曰:“载戢干戈,载櫜弓矢。我求懿德,肆于时夏,允王保之。”又作《武》,其卒章曰:“耆定尔功。”其三曰:“铺时绎思,我徂维求定。”其六曰:“绥万邦,屡丰年。”[1]卷二十三4086-4087

《礼记·乐记》记孔子答宾牟贾语:

夫乐者,象成者也。总干而山立,武王之事也;发扬蹈厉,太公之志也;《武》乱皆坐,周召之治也。且夫《武》,始而北出,再成而灭商,三成而南,四成而南国是疆,五成而分周公左,召公右,六成复缀,以崇天子。[2]卷三十九3343

上述记载引发有关《大武》乐章次序的种种歧说。如《武》在《大武》乐章次序的问题,大抵有以下三种说法:

其一,首章说,即《武》为首章。朱熹《诗集传》云:“《春秋传》以此(《武》)为《大武》之首章也。……然《传》以此诗为武王所作、则篇内已有武王之谥,而其说误矣。”[3]351朱熹认为《武》为首章,且非武王所作。清人马瑞辰认为朱熹之所以作此理解,是因为“卒章盖首章之伪……盖宋时所见《左传》原作者首章耳”[4]1089。杨向奎[5]336-341、贾海生[6]、梁锡锋[7]1-25、李炳海[8]、高壮、吴玲[9]等皆从马瑞辰之说。明人何楷《诗经世本古义》虽持首章说,但认为《左传》所言“《武》卒章”仅指“耆定尔功”一句,《武》全诗应当在周公时完备,故诗篇内容中有武王谥号[10]334,牟庭《诗切》从其说[11]2559,龚橙《诗本谊》亦认为“疏谓卒章者,为首章之末句”[12]297。魏源《诗古微》据“楚庄王首举之”定《武》为首章[13]17。王玉哲认为《大武》之命名即因为《武》为首章[14]410-420,张怀通从之[15]。另有部分学者认为《大武》乐章仅《武》《赉》《桓》三首,持此说者均认为《武》为首章,如李山、申少峰综合“六成”和乐舞演出因素定《武》为首章[16],刘全志根据出土铜戚考《武》即《武宿夜》,系首章[17]。

其二,次章说,即《武》为次章。王国维认为《礼记·祭统》所记《武宿夜》为首章,又根据“夙夜”一语以及郊祭主题确定《昊天有成命》即《武宿夜》,另据《毛诗序》与“再成而灭商”定《武》为次章[18]54-57。高亨从“《武宿夜》为首章”说,另将《我将》判定为《武宿夜》,认为“卒字当作次”,则《武》为次章[19]。张西堂以楚子引诗顺序定《时迈》为首章,“又作”表示《武》为次章,这一排序也符合楚子所言“七德”顺序[20]。孙作云将史事与“六成”相对应,定《酌》为首章,据“再成而灭商”定《武》为次章[21]239-272,阴法鲁[22]、孙博涵、孙彩惠[23]142-146从之。张石川亦据“再成而灭商”定《武》为次章,以《时迈》为首章[24]。丁迎雪从诗歌主旨判定《武》为次章,认为首章佚失不可考[25]。

其三,卒章说,即《武》为卒章。彭松认为“乱”是篇末总结之语,孔子言“《武》乱”与“卒章”对应,张国安从之,并结合仪式舞容分析论证[26]。姚小鸥综合内容主题、颂体要求等判定《武》为卒章[27]。

可见,首章说与次章说相对流行。持首章说或次章说的学者,多从版本流传、文字讹误的角度否定楚子“卒章”之言,如马瑞辰据朱熹《诗集传》之说指出“宋时《左传》如此”[4]1089,高亨则认为《左传》楚子语中“‘卒’字当为‘次’字之误”[19],均是怀疑传世本《左传》的记载。然而鲜有学者从具体宋版《左传》入手对首章说加以分析验证,梁锡锋虽提及宋代《左传》版本情况,但并未深入探讨宋版《左传》的原文,只是认为“朱子择优而取,现存宋刊本《诗集传》至今尚存无误”[7]。至于“卒”与“次”的讹混,二字并不形近,缺乏直接的依据。其他持次章说的学者多坚持以“六成”之“再成而灭商”来判定《武》为次章,显然对“六成”的记载过分信从。

随着海外汉籍的逐渐披露,以及近来出土《诗》类文献的不断发现,《大武》卒章问题的解决条件逐渐成熟:对宋时《左传》原文的怀疑可通过现存的宋元版本《左传》来验证,王家嘴楚简《诗经》则可为认识《大武》乐章的结构提供新的线索。

二、宋版探疑

部分学者认为朱熹《诗集传》的说法是对宋时《左传》内容的真实记录,因此有必要明确《诗集传》文本的形成时间。据束景南《朱熹佚文辑考》一书归纳[28]694,朱熹解《诗》过程以绍兴三十年(1160)《诗》集解草稿略具为始,至庆元五年(1199)《诗集传》最终刻定为止,此处仅详述《诗集传》各时间点:《诗集传》草稿初成于淳熙五年(1178),淳熙七年(1180)再次修改,淳熙十一年(1184)修成,淳熙十三年(1186)定稿,淳熙十四年(1187)首次刊刻,淳熙十六年(1189)二刻,绍熙五年(1194)三刻,庆元二年(1196)修改校定,庆元四年(1198)四刻,庆元五年再次雠校并五刻。全书从淳熙五年编写到庆元五年最后刊定,历时二十余年。

目前可见最可靠的宋版《诗集传》,为日本静嘉堂藏南宋嘉定绍定(1208—1233)年间刊本,民国时期有商务印书馆《四部丛刊三编》影印。然而这一版本为残本,“自第十二卷《小雅·蓼莪》第三章朱传‘则无所恃’四字起,至第十七卷《大雅·板》亡佚,这一部分四部丛刊三编本系据他本补抄”,因此2017年由上海古籍出版社出版、赵长征点校的《诗集传》另以国家图书馆藏宋刊明印本胶片为底本配补缺文,该宋刊明印本原本藏于台北“中央”图书馆,为宋宁宗理宗间刊(1194—1264)七行本,与《四部丛刊三编》影印本(即静嘉堂藏本)同是一个刻本[3]3-8。“《春秋传》以此为《大武》之首章也”部分即载于此宋刊明印本[3]351。

至于宋版《左传》,本文依照傅刚《〈春秋经传集解〉经注本宋版略说》[29]及日本斋藤慎一郎《师顾堂影印金泽文库本〈春秋经传集解〉解题》两文[30]97-115,统计目前可查阅到的、记载有楚子语“其卒章”部分的宋版《春秋左传集解》共有四个版本:兴国军学本、抚州公使库本、临川郡江公亮跋刊本、金泽文库卷子本。本文即以这四个版本为依据。各本概况介绍如下:

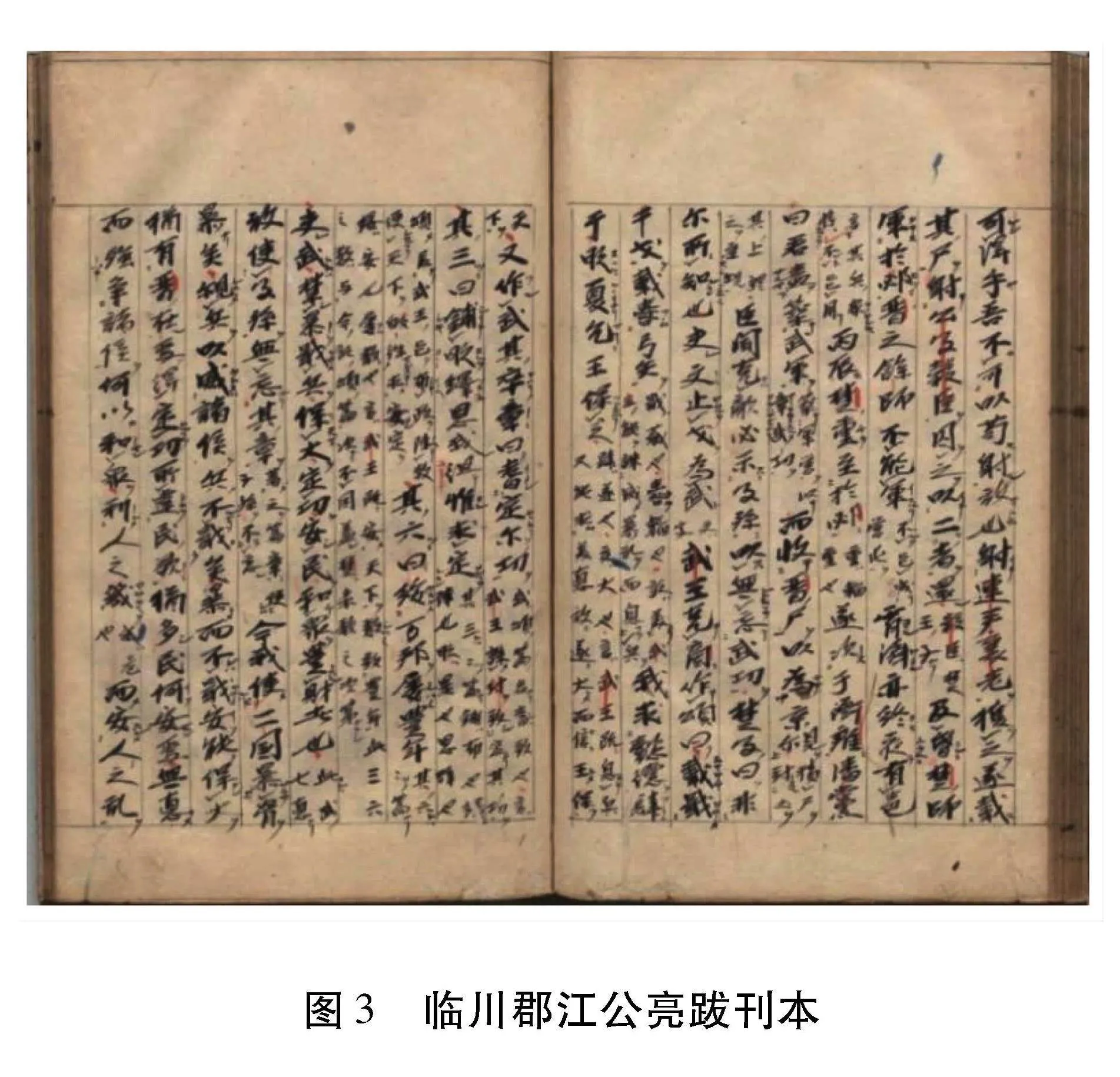

其一,兴国军学本[31]71-74。全书共十五册三十卷,为南宋嘉定九年(1216)由兴国军学教授闻人模所主持刊刻。国家图书馆现藏一残卷,完秩现藏于日本宫内厅书陵部。书末附杜预《春秋经传后序》,后又附《经传识异》,最末附有闻人模嘉定九年《跋》,其中有说明刊刻缘由:“本学五经旧板乃佥枢郑公仲熊分教之日所刊,实绍兴壬申年岁也。历时浸久,字画漫灭,且缺《春秋》一经。……乃按监本及参诸路本,而校勘其一二舛误……嘉定丙子年正月望日闻人模敬书。”傅刚考证认为此版本是闻人模在原来底板上修改而来的,与《跋》中所称“新刻”冲突。尽管刻板上存在这一矛盾,但“其卒章”所属第五册原文部分清晰易见,仅“章曰耆定尔功”大字部分字形稍小、少许偏行,但行格为此本惯用的“大字十七、小字双行亦十七”格式,又不见增删剜改等痕迹。因此,“其卒章”部分内容在刊刻时并无异议,当属于宋版(见图1)。

图1 兴国军学本 图2 抚州公使库本

其二,抚州公使库本。全书共三十卷,为南宋淳熙间(1174—1189)刻本,总目版本旧作“宋淳熙间抚州公使库刊配补干道间江阴郡本及明覆相台岳氏本”[32]82。国家图书馆藏卷一、二、十九,三卷。台北故宫博物院藏二十五册二十七卷,但仅卷三至十六、十八、二十至二十四为抚州公使库本,其余为别刻本,“其卒章”部分即属卷八库本部分(见图2),字迹清晰、形制规整,无异议。

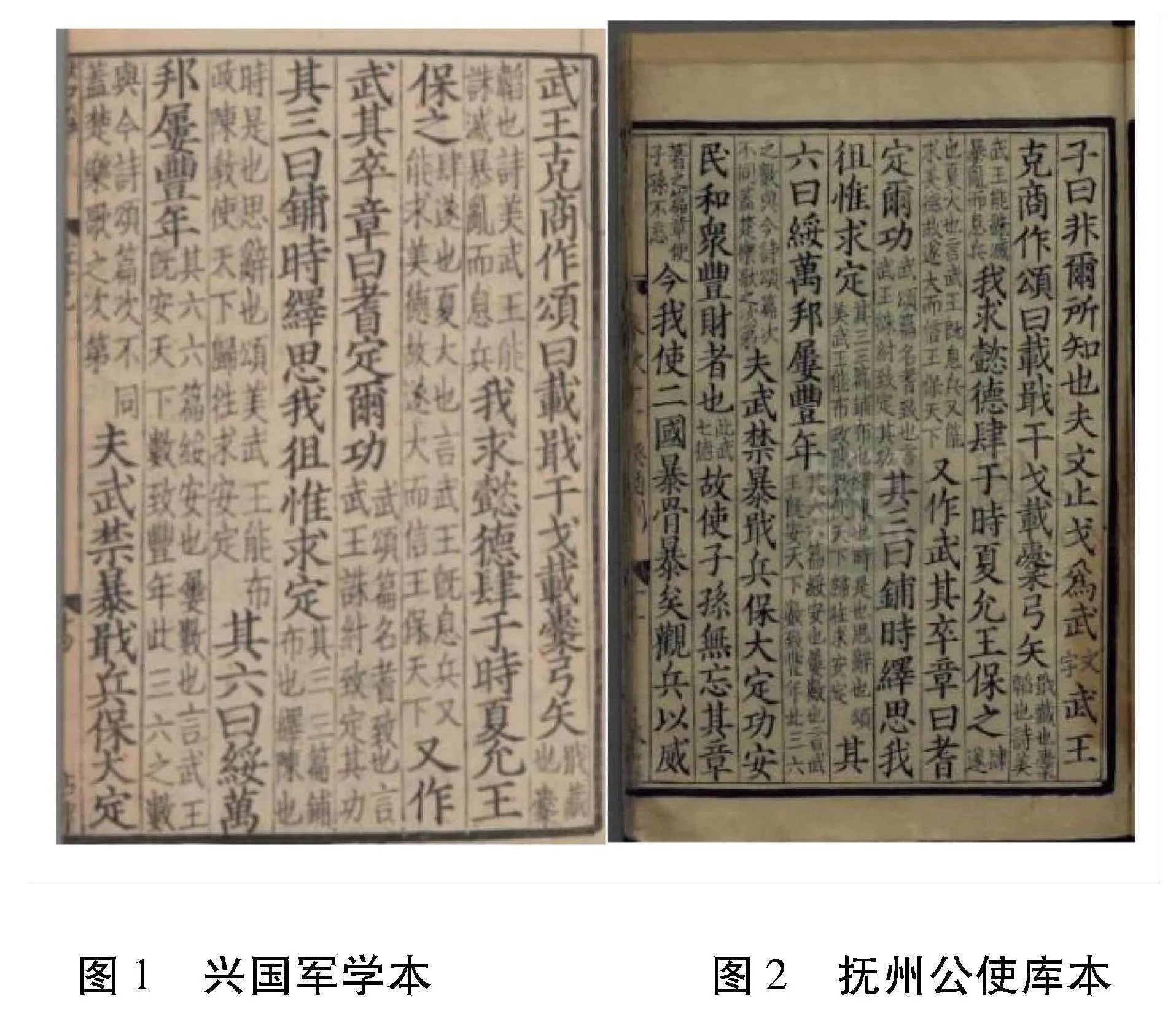

图3 临川郡江公亮跋刊本

其三,临川郡江公亮跋刊本。十四册三十卷本(包括附一册《释音春秋左传注疏》),书末江公亮《跋》称其于嘉定六年(1213)所刻。傅刚考证指出,森立之《经籍访古志》误以五山版为此本,岛田翰《古文旧书考》记其卷二有“春秋经传集解三十卷”小字注:“江公亮刻本及兴国军学刻本。”该版本是竹添光鸿《左氏会笺》之参校本,今不知藏于日本何处,阿部隆一认为此本并不存世,是日本学者臆造的本子[33]326-328。傅刚考证此本独有的特点,认为其底本来源于唐石经。书末江公亮《跋》云:“嘉定六禩闰月上澣,三衢江公亮谨记。”此本现仅存两钞本,一为杨守敬所抄十册,藏于台北故宫博物院;二为日本公文图书馆所藏享禄二年(1529)钞本,缺卷十八、十九。图3为日本公文图书馆所藏钞本,属卷十至十一,楚子语部分所记为“其卒章”,无异议。

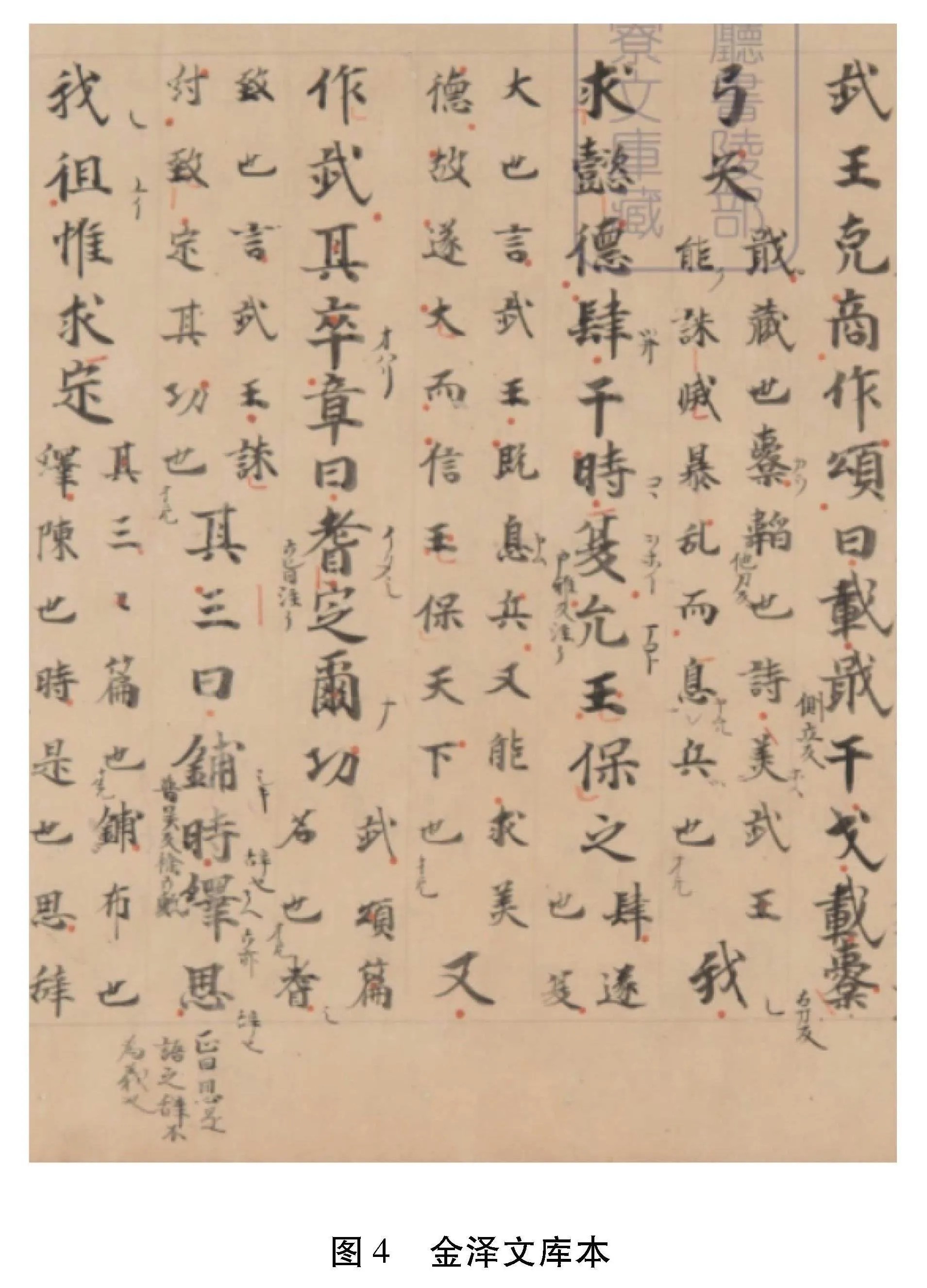

其四,金泽文库本[34]117-135。全书共三十轴三十卷,由三种不同时间的钞本混配而成,分为:一是缺卷十四、十五、二十三、二十六外的其余二十六卷,北条实时次子笃时抄写于日本文永四年(1267)十月十一日至第二年七月十四日;二是卷十四、十五,北条实时四子显时抄写于日本弘安元年(1278)九月二十二日;三是卷二十三、二十六,北条实时接受清原教隆传授的本子,日本弘长元年(1261)六月二十三日抄写卷二十三,文永二年(1265)一月十一日抄写卷二十六。第一种除卷十六外的其他二十五卷,均有日本应永十四年至十六年(1407—1409)的阅读识语,斋藤慎一郎由此推得混配时间当在应永年间之后。“其卒章”部分属十一轴(见图4),为文永四年至五年(1267—1268)所抄,字迹明晰,无抄写错误。

图4 金泽文库本

综上可知,朱熹从编写到刊刻《诗集传》的时间为淳熙五年(1178)至庆元五年(1199),上述四本宋版《春秋经传集解》的年代分别是:兴国军本为嘉定九年(1216),抚州公使库本为淳熙年间(1174—1189),临川郡江公亮跋刊本为嘉定六年(1213),日本金泽文库本为日本文永四年至五年(1267—1268)。对比来看,《诗集传》与各宋版《春秋经传集解》的编刻年代部分重合或相距不远,可以推知淳熙五年到庆元五年这一时间段内的《春秋经传集解》楚子语部分即是“其卒章”,因此“宋版《左传》内容在后世误传”的观点恐难成立。

为何朱熹直言“《春秋传》以此(《武》)为《大武》之首章也”?这应与朱熹的《春秋》学、《诗经》学思想有关。关于《春秋》,朱熹在“尊圣”的前提下主张《春秋》不可尽知、不必强释,仅就《左传》来看,朱熹常论“《左氏》是史学”[35]卷八十三2152“考事颇精”[30]卷八十三2151,对《左传》不尽信,因此对于《左传》所记《武》的内容,朱熹并不赞同。至于《诗经》,朱熹在《诗集传》解《桓》,即已认为后世诗篇次序可能失真:“《春秋传》以此为《大武》之六章,则今之篇次盖已失其旧矣。”[3]358参照多部出土《诗经》类文献,诗歌次序确与传世《毛诗》中的次序不完全相同。另外,在解《赉》时,朱熹也表达了这种不信任:“《春秋传》以此为《大武》之三章,而《序》以为‘大封于庙’之诗。”[3]358由此而论,“《武》为首章”应是朱熹出于对《毛诗·周颂》所载诗歌次序以及《左传》所记内容的不信任而提出的修正意见。

总之,“《春秋传》以《武》为《大武》首章”是朱熹基于自身《诗经》学、《春秋》学理念所做出的观点表述和文本修正意见,而非对当时《左传》文本的客观反映,这也与前述宋版《春秋经传集解》的文本内容相吻合。

三、出土文献与《武》诗结构再认识

传世文献之外,一些出土文献也为认识《武》的次序提供了新线索。持《武》为卒章的学者中,彭松将《乐记》“《武》乱皆坐”之“乱”理解为先秦乐章结束的术语[26],如《楚辞》中的作品即以“乱”结尾,《国语·鲁语下》亦有相关记载:“正考父校《商》之名《颂》于周太师,以《那》为首,其辑之乱曰:‘自古在昔,先民有作。温恭朝夕,执事有恪。’”韦昭注曰:“凡作篇章,义既成,撮其大要以为乱辞。……曲终乃更,变章乱节,故谓之乱也。”[36]205王逸曾指出:“乱,理也。所以发理词指,总撮其要也。”[37]47与之相应的是,清华简《周公之琴舞》中也有“乱”的存在,其形式为“启”“乱”相配,呈“上启+下乱”的结构。尽管《周公之琴舞》的“启”“乱”结构并不能完全验证彭松的推断,但该篇中“乱”的实例无疑可深化我们对先秦诗歌(尤其是颂诗)结构的认识。

2021年出土于荆州王家嘴M798的一批竹简涉及《诗经》类文献,大部分可与传世本《毛诗·国风》对读,此外少部分为“逸诗”。据蒋鲁敬所撰《据王家嘴楚简〈诗经〉解读〈左传〉引“诗”一例——兼谈〈诗经〉在楚地的流传》一文介绍,王家嘴楚简《诗经》的分章十分特殊:“每一诗篇除第一章不作提示,其余各章均有明确的分章标注,如第二章就用‘亓二=(其二)’、第三章就用‘亓三=(其三)’、第四章就用‘亓四=(其四)’来标注,并且标注分章的‘其二’‘其三’‘其四’等皆用合文。”[38]王家嘴楚简《诗经》的独特分章方法与《左传》楚子语称引分章明显对应,蒋鲁敬认为由此即可证明《武》诗为《大武》卒章无误,且《武》诗至少有七章,《酌》《桓》《赉》《般》均应归入《武》篇。

王家嘴楚简《诗经》的发现似可说明《大武》卒章问题已“盖棺定论”,但相关问题仍有进一步讨论的空间。

首先,王家嘴楚简《诗经》等出土文献提醒我们应重视《大武》的文本生成过程。清人何楷《诗经世本古义》认为《大武》应是一个持续生成的过程:“大武之舞,已作于武王之世,特其诗未备。及周公时,乃始成之耳。愚于《武》《赉》《桓》三诗外,更定《勺》为大武之再成,《般》为大武之四成,《时迈》即《肆夏》,为《大武》之五成,合此六诗。”[10]334随着王家嘴楚简《诗经》等出土文献的发现,学界对《大武》文本生成过程的关注逐渐回归:王晨认为《大武》由文王、武王、成王以及周公所作之诗组成,《吕氏春秋》所记《三象》即《大武》的组成部分,但《象》舞并未如之前部分学者所认为的“记载并保存在商周青铜器铭文中”[39];蒋鲁敬根据王家嘴楚简《诗经》、郭店简《性自命出》以及相关传世文献记载,认为《武》为总称、各篇有由总到分的流布过程,《武》称从广义到狭义成为篇末一诗[32]。上述学者尽管结论不一,但均注意到《大武》生成的历时性。

其次,《左传》宣公十二年与《礼记·乐记》的相关记载至早为春秋战国时期,与《大武》相传周初所作的时间相去数百年,存在失真的可能。过去的研究在面对相矛盾的记载时,往往作出非此即彼的裁断,如将“六成”作为《大武》核心问题(篇数、篇目、篇序)的唯一判断依据,而将楚子语之“卒章”归结为文字讹误、宋版错传等因素。实际上,目前对《大武》乐章文本生成的认识尚存在许多缺环,不同材料之间的矛盾及成因,需要审慎看待。

本文认为,《大武》乐章是数次整饬之后的文本,此类“整饬”行为至少可分为三次:

其一,武王到成王周公时期,《武》诗开始创作并趋于定型,诗篇中的武王死谥便是武王之后改定的证据。

其二,各诗篇章从整篇抄写向独立分章过渡,类似于清华简《周公之琴舞》与《诗经·周颂·敬之》,是“无独立篇题的组诗文本”和“各章皆有篇题的分章文本”的关系。“无独立篇题的组诗文本”即如前述《左传》宣公十二年所记楚庄王引诗:“又作《武》,其卒章曰:‘耆定尔功。’其三曰:‘铺时绎思,我徂维求定。’其六曰:‘绥万邦,屡丰年。’”[1]卷二十三4086-4087“各章皆有篇题的分章文本”即如《左传》宣公十二年记晋大臣士会引《酌》《武》:“《汋》曰:‘於铄王师,遵养时晦。’”“《武》曰:‘无竞惟烈。’”[1]卷二十三4080以及郭店简《性自命出》所记:“观《武》《赉》”,“《赉》《武》乐取”[40]180。

其三,分篇之《武》《赉》《桓》等诗编入《诗经》,如《左传》宣公十一年记晋郤缺引《赉》作:“《诗》曰:‘文王既勤止。’”[1]卷二十二4072时间应是春秋中晚期至战国时期。

从《左传》宣公十一年和宣公十二的记载看,三次整饬进程并非后者对前者的完全替代,相反,每次整饬都会在文献中留有痕迹(不同的引诗称谓),这也是后世导致《大武》文本分章混乱难辨的原因。

至此,可以给《大武》的文本生成下一个初步判断:“《武》”诗之称,存在一个内容范围上广义与狭义的差别。狭义上,指的是西周前中期的《武》诗,现多称《大武》乐章,至少包括七首单篇诗歌;广义上,指的是经漫长时间整饬后,进入传世本《诗经·周颂》的单篇《武》诗。尽管蒋鲁敬认为根据王家嘴楚简《诗经》及相关材料可判定《大武》至少为七章、卒章为《武》[32],但在判断《武》为卒章之前,还存在至关重要的问题:目前所推得的“七章”结论与《乐记》记载的“六成”之间尚存矛盾。

“七章”与“六成”的数量差异,或是对同一文本采用了两种不同的分章方法(“文本抄写分章”和“乐舞仪式划分”)导致的,这种仪式程序数目与文本抄写分章之间的数量差异,也见于清华简《周公之琴舞》。《周公之琴舞》简文开头称“周公作多士儆毖,琴舞九絉”[41]133,之后却仅列了四句诗:“元入启曰:‘无悔享君,罔坠其考。享惟滔思,考惟型思。’”[41]133后又有“成王作儆毖,琴舞九絉”[41]133,并完整抄列出成王所作的九首诗。如此来看,简文称周公成王各作“九絉”即合为十八首诗,然而实际抄写仅有十首,与十八之数明显存在差距。有学者认为,简文抄录已是完整的诗文,周公并未作“九絉”[42];另有学者认为,简文抄录不完整,周公有作“九絉”但未被抄写下来[43]。但无论何种原因,至少可以认为,这种仪式程序数目与诗歌文本抄录数目不对等的现象,在先秦时期的确是存在的。

《大武》的“七章”与“六成”之差,也应是仪式程序数目与诗歌篇章数目的不对等造成的。理由如下:

其一,根据传世文献《礼记·乐记》“六成”的记载,《大武》乐舞分为六个不同的主题,而《左传》宣公十二年则记载了“七德”,即“禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰彩”[1]卷二十三4087。本文认为“七德”是与“七章”在篇章数量上的有意对应,但由于乐舞仪式之数“六成”与诗歌篇章数量“七章”存在差别,故在两者并举时,乐舞与诗章之数的对应并不一致。

其二,就“章”和“成”的概念而论,后世对乐舞仪式分章与诗歌文本分章的认识随时间推移逐渐变得模糊,而将文本单位与乐歌单位相等同。关于“成”,除前引《礼记·乐记》记《大武》“六成”之外[2]卷三十九3343,另有《汉书·扬雄传》载:“试为之施《咸池》……咏《九成》,则莫有和也。”[44]卷八十七3578以及《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》载:“禹立……于是命皋陶作为《夏籥》九成,以昭其功。”[45]卷五126从“《大武》六成”“《九成》”与“《夏籥》九成”名称来看,不难看出“成”是表示单位的量词,且可表达乐曲结束之意,如郑玄注:“成犹奏也,每奏《武》曲一终为一成。”[2]卷三十九3343又曰:“成,毕也。”[46]卷四十二2534“成”常与同为乐曲单位的“终”混同,但两者存在差别,可参见姚小鸥[27]、邓佩玲[47]的相关讨论。然而《说文》释“章”为“乐竟为章”[48]58,同样有“乐曲结束”的含义,并在诗文分章上也同样有应用:“章”在赋引诗歌时,广泛应用为“某诗某章”,如《左传》文公十三年载“子家赋《载驰》之四章。文子赋《采薇》之四章”[1]卷十九4022。因此,高亨[19]、张西堂[20]、孙作云[21]239-272等学者将“六成”与章数画上等号,认为《大武》乐章包括六首诗篇,但“章”与“成”是否在任何情况下都完全等同,仍有讨论的余地——至少在《大武》乐章的问题上,“章”与“成”存在区别。

为此,我们需要重新解读《左传》宣公十二年所记楚子语与晋大臣士会引诗两个例子。与晋大臣士会引《酌》《武》称引分章篇题不同,楚子语的《大武》以“章”为单位(“卒章”“三章”“六章”)来称引各独立诗篇,结合前述《大武》乐章的整饬进程可以推测,楚子的称引是广义概念下《大武》的分章方式,采用了“无独立篇题的组诗文本”的整体文本观念,但此时《酌》《武》两诗已存在独立分章的流传形式,因此士会才会直接称《酌》《武》两诗篇题,而这两种共存的形式又被同时记录进了《左传》宣公十二年之中,这正是《大武》乐章整饬时期的分章方式复杂性的体现。这一解释和前章对宋版《春秋经传集解》的考证均证明楚子语“卒章”的可靠性。由此而论,楚子所言“卒章”结合王家嘴楚简《诗经》所推得的“《大武》至少为七章”这一结论也便具备相当大的合理性,其与《乐记》所记“六成”矛盾,是因为广义概念的《大武》乐章有仪式分章的“成”与文本分章的“章”两种划分方式,又因《大武》“一成”并不完全等于“一章”,由此导致“六成”与“七章”在数目上的差异。

总的来说,意识到的乐舞仪式划分与诗歌抄写分章之间存在着不对等的数目关系,是解决《大武》问题的关键,而王家嘴楚简《诗经》的分章又进一步说明文本单位“章”和乐章单位“成”“终”虽然在某些语境中意义相近,但二者仍有内在差异。

结 语

本文围绕海外所藏宋版《春秋经传集解》进行了考证,同时借助了出土《诗》类文献材料,尝试对《大武》乐章的文本生成过程作出推论,以证明“《武》为卒章”说的合理性。《武》诗的次序问题在《大武》研究中具有典型意义:《武》诗作为《周颂》的重要篇目,其次序问题不仅涉及到先秦时期的《诗经》文本生成问题,同时也与后世的《春秋左传正义》版本相联系。因此,《武》诗问题的讨论能够在启发我们更好地理解先秦《诗经》文本生成过程的同时,也提醒我们海外汉籍与出土文献对于研究《诗经》等经典文本的重要性,以及需要留意经典文本研究的后世影响因素。

[参 考 文 献]

[1]孔颖达.春秋左传正义[M]//阮元.十三经注疏.北京:中华书局,2009.

[2]孔颖达.礼记正义[M]//阮元.十三经注疏.北京:中华书局,2009.

[3]朱熹.诗集传[M].赵长征,点校.北京:中华书局,2017.

[4]马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989.

[5]杨向奎.宗周社会与礼乐文明[M].北京:人民出版社,1992.

[6]贾海生.周公所制乐舞同考[J].文艺研究,2002(3).

[7]梁锡锋.《大武》首章考辨[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2003(3).

[8]李炳海.《诗经·周颂》大武歌诗论辨[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(5).

[9]高壮,吴玲.从武王伐纣看《大武》诗乐诗篇及其顺序[J].昆明学院学报,2013(4).

[10]何楷.诗经世本古义[M]//纪昀,等修.景印文渊阁四库全书:第81册.台北:台湾商务印书馆,1983.

[11]牟庭.诗切[M].济南:齐鲁书社,1983.

[12]龚橙.诗本谊[M]//续修四库全书总目提要编纂委员会.续修四库全书:第73册.上海:上海古籍出版社,2003.

[13]魏源.诗古微[M]//魏源全集编辑委员会.魏源全集:第1册.长沙:岳麓书社,2004.

[14]王玉哲.古史集林[M].北京:中华书局,2002.

[15]张怀通.《武寤》是《大武》的第二乐章[J].天津师范大学学报(社会科学版),2005(5).

[16]李山,申少峰.周初《大武》乐章用诗三首考[J].河北师院学报(社会科学版),1997(1).

[17]刘全志.西周《大武》乐章新论[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2012(1).

[18]王国维.周《大武》乐章考[M]//谢维扬,房鑫亮,主编.王国维全集:第8卷.杭州:浙江教育出版社,2009.

[19]高亨.周代《大武》乐的考释[J].山东大学学报,1955(2).

[20]张西堂.《周颂》“时迈”本为周《大武》乐章首篇说[J].人文杂志,1959(6).

[21]孙作云.诗经与周代社会研究[M].北京:中华书局,1966.

[22]阴法鲁.《诗经》中的舞蹈形象[M].舞蹈论丛,1982(4).

[23]孙博涵,孙彩惠.《大武》乐章篇目析论[M].齐鲁文化研究:第8辑.济南:泰山出版社,2009.

[24]张石川.《大武》乐考释[J].南京师范大学文学院学报,2005(5).

[25]丁迎雪.《诗经·大武》研究[D].太原:山西大学,2018.

[26]张国安.为大武颂诗“卒章”证明[J].舞蹈论丛,1986(3).

[27]姚畋(姚小鸥).论《大武》乐章[J].社会科学战线,1991(2).

[28]束景南.朱熹佚文辑考[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[29]傅刚.《春秋经传集解》经注本宋版略说[J].中国典籍与文化,2018(4).

[30]斋藤慎一郎.师顾堂影印金泽文库本《春秋经传集解》解题[J].版本目录学研究:第12辑,2021.

[31]杨守敬.日本访书志[M]//严绍璗.日本藏汉籍善本书志书目集成:第9册.北京:北京图书馆出版社,2003.

[32]故宫博物院.故宫博物院善本旧籍总目:上册[M].台北:故宫博物院,1983.

[33]阿部隆一.阿部隆一遗稿集:宋元明版篇[M].东京:汲古阁书院,1985.

[34]岛田翰.古文旧书考[M]//严绍璗.日本藏汉籍善本书志书目集成:第3册.北京:北京图书馆出版社,2003.

[35]朱熹.朱子语类[M].黎靖德,编;王星贤,点校.北京:中华书局,1986.

[36]徐元诰.国语集解[M].北京:中华书局,2002.

[37]洪兴祖.楚辞补注[M].白化文,点校.北京:中华书局,1983.

[38]蒋鲁敬.据王家嘴楚简《诗经》解读《左传》引“诗”一例——兼谈《诗经》在楚地的流传[J].中国文化研究,2023(2).

[39]王晨.《象》舞之据与《大武》乐章:《吕氏春秋》所见《三象》问题补议[J].北京舞蹈学院学报,2023(3).

[40]荆门市博物馆.郭店楚墓竹简[M].北京:文物出版社,1998.

[41]清华大学出土文献研究与保护中心.清华大学藏战国楚简(叁)[M].上海:中西书局,2012.

[42]王志.清华简《周公之琴舞》所载组诗之题名及构成[J].华夏文化论坛,2023(1).

[43]徐正英.清华简《周公之琴舞》与孔子删《诗》相关问题[J].文学遗产,2014(5).

[44]班固.汉书[M].颜师古,注.北京:中华书局,1962.

[45]许维遹.吕氏春秋集释[M].梁运华,整理.北京:中华书局,2009.

[46]孔颖达.仪礼注疏[M]//阮元.十三经注疏.北京:中华书局,2009.

[47]邓佩玲.《诗经·周颂》与《大武》重探——以清华简《周公之琴舞》参证[J].岭南学报,2016(1).

[48]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[责任编辑 王洪军]

The Research of the Final Stanza of “Da Wu”: Based on the Song Edition of Collected Annotations or Commentaries of The Spring and Autumn Annals and the Wangjiazui Chu Bamboo Slips

SONG Ya-fei CHEN Min-zhen

Abstract:The number of sections, titles, and order of “Da Wu” have always been a topic of debate. Regarding the order of “Wu” in “Da Wu”, there are generally three viewpoints: the first stanza, the second stanza and the final stanza. Some scholars who hold the first stanza theory and the second stanza theory think that the words of Chuzi, “ Wu is the final stanza”, recorded in the present edition of the Chronicle of Zuo is incorrect, and there are discrepancies between the current version and the Song edition. However, based on the existing the Song edition of Collected Annotations or Commentaries of The Spring and Autumn Annals, when Zhu Xi compiled the Shi Ji Zhuan, the Song edition of the Chronicle of Zuo circulating at that time did record the words of Chuzi as “Wu is the final stanza”.The newly unearthed The Book of Songs in Wangjiazui Chu bamboo slips further proves that “Wu” is indeed the final stanza of “Da Wu”.

Key words:“Da Wu” the Song edition of Collected Annotations or Commentaries of The Spring and Autumn Annals Wangjiazui Chu bamboo slips The Book of Songs