从乡民艺术的文化表达窥见艺术民俗学的演变研究

【摘 要】艺术民俗学是一门从民俗学的视角出发,对艺术活动进行阐释的理论学说。研究表明,许多民间艺术逐渐脱离原先集体性且庄严的宗教仪式,演变成独立且具有娱乐性的表演方式。在艺术民俗学的影响下,乡民艺术的文化表达不仅是对美的追求,更是对历史、社会结构、价值观念和审美情趣的综合呈现。通过深入挖掘仪式性和表演性文化表达的本质,艺术民俗学的发展大致可分为文化认同、文化传承和文化创新三个阶段,这一过程强调了从仪式到表演的演变对于理解当代文化表达的重要意义。

【关键词】艺术民俗学 乡民艺术 文化表达 演变研究

中图分类号:J0-05文献标识码:A文章编号:1008-3359(2024)10-0159-06

民俗,即民间风俗,是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。①自19世纪下半叶以来,西方逐渐从民俗学的角度阐释艺术活动,其艺术研究历史已有160多年。相比之下,中国开展的相关研究起步较晚,仅有100多年的历史。然而,得益于国家政策的支持和相关协会的创办,中国艺术民俗研究进步迅速,已初具规模。在起步初期,传统仪式作为文化表达的重要形式占据主导地位。但随着社会的不断变革以及学科的深入探究,艺术民俗学的仪式性表达向更为多元和现代化的表演形式过渡。

一、什么是艺术民俗学

对于艺术民俗学的定义,张士闪在其主编的《中国艺术民俗学》中阐释了自己的观点。他说:“艺术民俗学是从民俗学角度展开的对于艺术活动的阐释,并探索艺术活动与民俗整体之间内在关联的学科。”如他所言,“艺术民俗”概念的提出,意在提倡从生活与文化整体的视角去解读艺术。

(一)艺术民俗学的起源

艺术民俗学与民俗艺术学有所差别,但绝大部分人对此含混不清。民俗艺术学是在对中国传统文化和艺术的深入研究中逐渐形成的一个分支学科,其形成初期有不少学者参与其架构和整理,最终形成了一个系统的交叉学科。②陶思炎主编的《民俗艺术学》中提到了民俗艺术的方法、类型、功能、传承、审美等理论,涉及艺术理论和审美领域。而张士闪主编的《中国艺术民俗学》则是从物质、社会、信仰、仪式等民俗方面深入探析与艺术的关联,涉及人类社会和文化等多个方面,更广泛地发散在社会科学诸多领域。简而言之,民俗艺术学构成了对艺术的全面理解和分析。它在艺术研究、教育、评论和创作过程中发挥重要作用,帮助人们更深刻地理解和欣赏艺术的复杂性和多样性。而艺术民俗学则反映了人类社会和文化的多样性和复杂性,其中艺术扮演着表达、传递和记录这些元素的重要作用。两门学科有交融也有差别,目前将两者进行比较研究的文献资料很少,民俗艺术学与艺术民俗学异同性研究仍有较大的研究空间。

2022年度国家社科基金艺术学重大项目“中国艺术民俗学的理论与实践研究”开题论证会于济南山东大学成功举行。会议上,各专家梳理了艺术民俗学的学术脉络和研究理念、研究对象、研究思路、研究内容,以及研究视野与预期。③这些为后续学者的研究奠定了坚实的基础,标志着艺术民俗学学科的建设取得初步成功。

(二)艺术民俗学的研究方法与理论

传统艺术学在研究和评价人类复杂而精致的思想情感方面有着独特的优势。然而,它的缺点在于过于追求抽象的美感,缺乏实证基础的支持。与之形成鲜明对比的是民俗学,民俗学擅长对人类社会的整体文化体系,包括物质文化,进行实证研究。基于民俗学理论,采用田野调查方法,可以使传统艺术学研究中存在的抽象哲学倾向得到有效缓解。这种方法不仅弥补了传统艺术学的不足,还使研究更加贴近实际,具有科学性和客观性。因此,田野调查是艺术民俗学中的首要研究方法。田野作业是艺术民俗学者展开研究的初始,也是其整体研究工作中不可或缺的重要步骤之一。④

(三)艺术民俗学的学术价值及意义

艺术民俗学的研究以丰富的一手资料和有据可考的社会历史内容为支撑。从人类历史的起始阶段起,艺术就成为各类民俗形式中至关重要的一环。在初期,艺术不仅是文化和社会仪式的关键元素,更是各种民俗活动的核心组成部分。随着时间的推移,艺术逐渐脱离了最初与直接民俗仪式的紧密联系,开始独立发展。然而,即便在独立发展的过程中,大量的乡民艺术仍保存在民俗仪式的形态之中。

二、乡民艺术在艺术民俗学中的演变体现

(一)乡民艺术的文化表达

乡民艺术作为民间文化的重要组成部分,深深植根于特定的地域和社会环境中,是乡村社区成员在日常生活中自发创造的文化形式。从艺术民俗学的角度来看,乡民艺术不仅是一种艺术表现形式,更是一种文化表达,承载着乡村社区的历史记忆、社会结构、价值观念和审美情趣。正如费孝通在《乡土中国》中所指出的:“民间艺术是‘社会记忆的载体’,它通过一代代人的传承,维系着社区的文化认同。”⑤乡民艺术还通过其内容和形式反映乡村社区的社会结构。例如,乡村庙会上的民间舞蹈和戏剧常常由不同家庭或宗族轮流组织和表演。这不仅是艺术活动,更是社区成员展示社会地位和增强内部凝聚力的机会。乡民艺术在很大程度上也是价值观念的载体。许多乡民艺术形式都体现了善恶、美丑、忠孝等道德观念。例如,春节期间的年画常描绘门神、福禄寿星等形象,以表达对美好生活的向往和对正义的崇尚。这种通过艺术形式传递的价值观念,正是乡民艺术文化表达的重要内容之一。乡民艺术也展现了乡村社区的独特审美情趣。这种审美情趣往往与当地的自然环境和生活方式密切相关。例如,江西婺源的民间剪纸艺术,以其质朴的线条和丰富的图案,展现了当地人对自然美和生活美的追求。

(二)艺术民俗学演变的几个阶段

随着时间的推移,艺术民俗学逐渐从传统的仪式性表达中蜕变,步入一个更为多样化和动态化的表演阶段。本研究将聚焦于这一过程,分别从三个阶段分析仪式和表演在艺术文化中的相互影响和演变脉络。

1.文化认同阶段

在文化认同阶段,艺术被视为社会认同的象征,扮演仪式性角色。艺术活动或艺术作品在这一阶段强调传统符号、习俗和宗教元素,成为社区认同的重要体现。仪式性的表达方式强调了社会成员之间的联系和共同体验。

中国民俗学界的泰斗钟敬文先生,对乡民艺术有着深远的启发性影响。1933年,他主编的《关于民间艺术——〈艺风·民间专号〉卷头语》,从民间艺术的社会功能角度出发,探析了艺术的起源、性质、发展和机能等问题,并对学术界轻视民间艺术价值的现状提出了严厉批评⑥。1935年,他在《民间文艺学的建设》中,首次提出“民间文艺学”这一学科术语。他将“民间文艺”作为社会的一种事象而处理,并倡导建构中国本土民间文艺理论体系⑦。他在民俗艺术研究方面堪称时代高标,其研究成果至今仍具启发性⑧。钟敬文对于民俗艺术的研究,启发了后续学者对乡民艺术的研究,并成为构建中国对于民俗与艺术研究的有机组成部分。

张士闪真正将艺术民俗学的研究聚焦于乡民艺术这一对象上。早在2005年,张士闪发表的《当代乡村社会中民间信仰活动的艺术化趋势——以山东潍坊地区青州市井塘村为个案》一文,就对乡民艺术的发展趋势进行了前瞻性的分析。他指出,乡村信仰活动中已经出现了艺术化的趋势,部分乡民艺术传统因此获得了发展空间,具体表现在媚神活动的淡化,并进而转向对个人价值的实现。与此同时,传统的信仰文化体系开始逐渐崩解,朝着一个新的方向发展。2006年1月,第一部以“乡民艺术”命名的著作《乡民艺术的文化解读:鲁中四村考察》正式出版。该书从艺术民俗学的视角,对山东中部地区的四个村落进行了深入的实地民俗学田野调查。其研究背景聚焦于过去20年间中国乡土传统的再造与复兴,旨在探索村落语境中乡民艺术传统的形成、维持与衰变的内在规律。通过细致的田野作业和深刻的理论分析,该书不仅揭示了村落艺术传统的具体表现形式和变迁过程,还探讨了现代化进程中这些传统文化的适应与重构,从而为理解当代中国乡土社会的文化动态提供了新的视角和理论支持。

在文化认同阶段的乡民艺术研究中,学者们主要关注艺术如何在乡村社会中传承和演变。岑家梧的《中国民俗艺术概说》深入挖掘了乡民艺术的形成与衰变规律,强调了传承中的集体记忆与心理叙事。张士闪的《乡民艺术的文化解读:鲁中四村考察》一书,着眼于探究在乡民手中的艺术文本如何在社会中被重复表演的过程,从而突显了艺术在传承中的意义。此外,钟敬文的《中国民间艺术与农民画研究》深入剖析了农民画这一乡民艺术形式,探讨其艺术价值和社会意义。这些学者的研究为了解乡民艺术的历史背景、传统特色以及在社会演变中的角色提供了深刻的洞察。然而,当时的研究主要集中在对传统形式的探讨上,而对于与当代社会变革密切相关的乡民艺术创新,以及这些创新在乡村振兴中的作用,仍有待进行更深入的挖掘和探索。

2.文化传承阶段

文化传承阶段呈现出艺术从仪式到表演的渐变。在这一阶段,艺术作品不仅延续了传统的仪式感,而且融入了更为灵活和创新的表演元素。自2006年5月非物质文化遗产保护制度推行以来,乡民艺术涵盖了传统的非物质文化遗产元素,如传统工艺、民间音乐、舞蹈等。非遗保护的推进为乡民艺术提供了重要支持和保护,不仅促进了乡村独特文化底蕴的传承,还弘扬了传统手艺与文化表达方式。可以说,当代的“民俗热”或者“非物质文化遗产保护热”,就文化的主体性而言,可以视作在当代社会的背景下,绵延数千年的民间文化力量显现、精神充盈的必然结果。⑨众多研究者们开始将视野凝聚在“民俗”“传统文化”“传承”等一系列关键词中,使得这一阶段的相关研究呈直线上升趋势。基于中国知网收录的期刊文献研究数据,以主题为“乡民艺术”进行检索,共得到58篇文献。通过对研究主体趋势的分析可得知,乡民艺术也不例外。

在这一阶段,艺术家通过重新诠释传统仪式,使其与当代社会更好融合。表演成为传统文化传承的新方式,新颖的演绎形式使文化更富活力。以2006年9月张士闪发表的《村落语境中的艺术表演与文化认同——以小章竹马活动为例》,小章竹马这一原本作为家族内部的仪式活动,在乡土社会语境下遭遇了危机。为了恢复其存在的合理性,需要从外部改变,拉近乡民艺术与乡土社会语境的距离,使表演进入大众视野。再如,2010年11月胡红发表的《“非遗”大潮下的传统表演艺术回眸——以音乐、舞蹈为例》也探讨了相关议题。同样,2011年6月郭凌燕发表的《经历“非遗”——鲁中地区一种乡民艺术的当代变迁》一文中,明确指出作为表演形式的花鼓锣子在周边村落已经失传。然而,非遗保护的大背景下,研究者们重新将其置于乡土语境中,观察其表演传统的演变与变化。

乡民艺术文化表达的演变不只是形式上的,还有意义上的。换种研究思路更能体现乡民艺术演变的巧妙。如,在2009年3月马知遥发表的《中国乡民艺术的精神镜像与吉祥表达》一文中,作者将乡民艺术概括为民族集体潜意识的载体,同时也是一个民族的精神镜像。他指出,中国许多传统图案、意象从原始崇拜演变为了具有吉祥意义的文化表达。

3.文化创新阶段

文化创新阶段标志着艺术民俗学的最新阶段,它体现了从仪式到表演的全面融合。艺术家通过创新的表演形式打破了传统仪式的局限,使表演元素贯穿于多样的文化表达中。这一阶段的艺术作品不仅具有强烈的仪式感,还呈现出前所未有的多样性和开放性。艺术在文化创新中扮演了引领者的角色,通过表演形式推动着文化的前进。

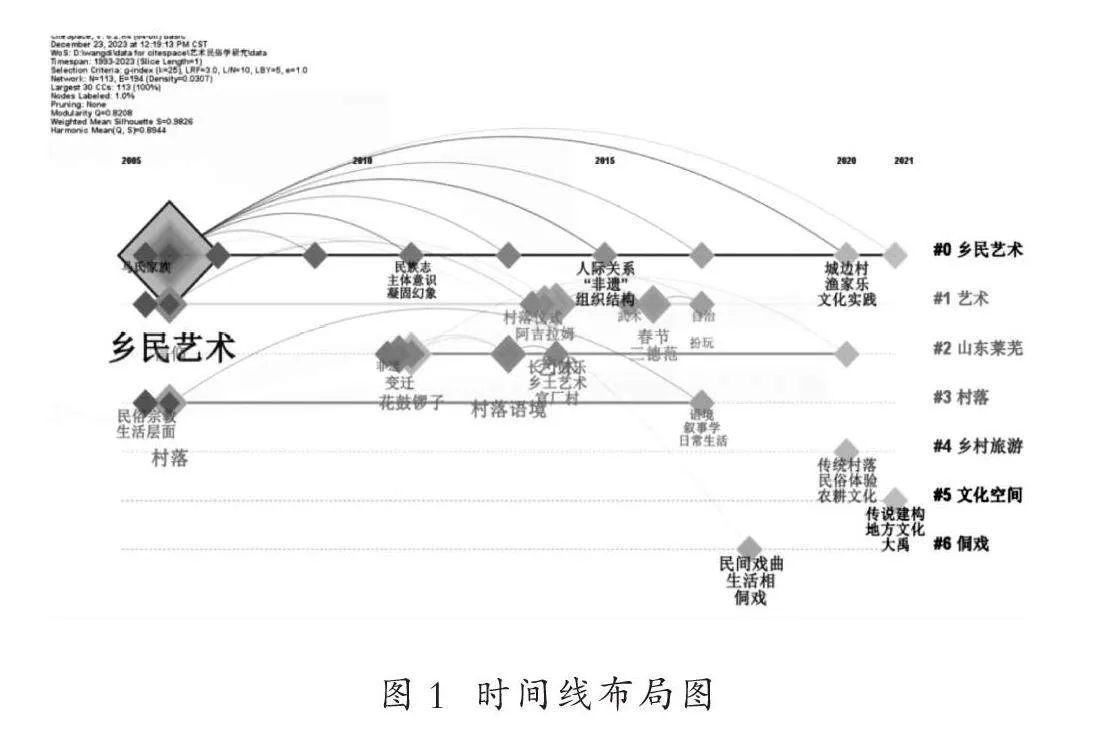

党的十九大提出的乡村振兴战略⑩鼓励文化创新,其中也包括乡民艺术。通过运用CiteSpace 6.2 R4软件,针对58篇期刊论文进行了基于“Keyword”节点类型的共现分析,得出了时间线布局图(见图1)。从图中可以看出,政策推动通过文化产业、文化空间、乡村旅游等多个途径,有效激发了农村文化的创新力量,进而促进了乡村艺术的繁荣。受国家政策调整的影响,乡民艺术进行了整体整合、变迁。如,陈元贵于2018年11月发表的《国家意识形态整合下的乡民艺术:“戏改”背景下的徽州戏曲变迁》一文中,深入探讨了国家意识形态之于乡民艺术深入整合的作用。同时,文章指出,戏曲改革不仅重塑了徽州戏曲的文化身份,还进行了多途径的创新。

胡禹于2020年9月发表的《乡村振兴背景下地方戏曲艺术的传承与发展》一文指出,乡村振兴战略的实施为地方乡民艺术带来了新思路和新发展,对打造文明乡村品牌建设具有促进作用。同时,文章呼吁展开思想路径上的创新研究。2021年,李亚楠、平锋发表的《乡村振兴战略背景下非物质文化遗产的传承创新研究——以天琴艺术为例》中,同样指出在乡村振兴背景下,天琴艺术迎来了新的发展机遇,促进了其活态传承与发展,从而实现了传统优秀文化的创造性转化与创新性发展。

在乡民艺术发展的创新阶段,相关文献揭示了一些困难和挑战。一方面,某些乡村艺术形式可能面临失传的风险,这主要是由于现代化的冲击和乡村结构的变迁,使得传统手工艺、民间音乐等乡民艺术形式逐渐减少。另一方面,新的生活方式和价值观也对乡民艺术的传承带来了挑战。乡民艺术在创新阶段的应对策略,涉及保护传统、加强教育、促进创新与现代艺术融合等多方面。这些策略的实施需要全社会的参与和支持,以确保乡民艺术在现代社会中能够焕发新的活力。

三、艺术民俗学的发展趋势

当前,中国艺术民俗学的核心任务是全面审视中华文明史中艺术与民俗的交织关系,深入探讨它们如何在生活日常、情感共鸣、政治教化等多个维度中融入社会结构,进而推动对中国民俗艺术体系自洽机制的系统性研究。在此基础上,必须继承和弘扬中国本土学术传统中的“知人论世”和“知行合一”精神,进一步探讨在“礼俗互动视野”中的艺术观念,以及在“世界文明交流互鉴”框架下的民俗艺术观,为构建当代人类命运共同体提供学术资源,实现艺术民俗学的实践价值。

艺术民俗学的研究正日益注重多学科的交叉与融合。传统艺术学主要关注艺术作品的形式和内容,而民俗学则关注文化实践和社会功能。通过两者的结合,艺术民俗学可以更全面地理解民间艺术的文化内涵和社会意义。同时,艺术民俗学这一大学科,融合了人类学、社会学、历史学等学科的理论知识与研究方法,使得研究视野更加广阔、研究系统更加完善。这种多学科的交叉与融合不仅丰富了艺术民俗学的理论体系,也拓宽了其研究范围和应用领域。

在全球化背景下,艺术民俗学的研究越来越重视全球化与本土化的双重视角。一方面,全球化促进了不同文化之间的交流与融合,使得民间艺术在全球范围内得以传播和发展。例如,中国的剪纸艺术、日本的茶道、非洲的面具舞蹈等,在国际舞台上获得了广泛的关注和认同。另一方面,本土化视角强调对本土文化的保护和传承。研究者关注如何在全球化的影响下,保持和发展本土民间艺术的独特性和多样性。

艺术民俗学的应用与实践在当今时代的需求变化下正不断加强,研究者不仅关注民间艺术的理论研究,还注重其在社会实践中的应用。例如,由于文化产业的发展,民间艺术被成功融入现代设计与旅游产业之中,从而推动了民间艺术的产业化和市场化。此外,通过政策支持和文化项目,推动民间艺术在社区建设、乡村振兴等方面的应用和发展,提升民间艺术的社会价值和影响力。

这些趋势不仅反映了艺术民俗学自身的发展和创新,也为其研究提供了新的视角和方法,促进了民间艺术的保护、传承和发展。未来,随着研究的不断深入和实践的不断拓展,艺术民俗学将在更广泛的领域内发挥其独特的作用和价值。

四、结语

目前,艺术民俗学的研究为人们提供了深刻的见解,揭示了艺术在社会演变中的重要角色。通过深入探讨乡民艺术的文化表达,揭示了艺术民俗学在研究方法和研究主题上的演变,与此同时展现了文化认同、文化传承、文化创新三个研究阶段的发展现状。但是,这种阶段性的研究也存在一定的问题,即研究对象仅局限于乡民艺术,对于庞大的艺术民俗学学科构建过程的研究不够全面、系统。因此,聚焦乡民艺术只能窥见艺术民俗学的演变。而对于中国艺术学传统研究范式的反思,或对于新的研究范式的探索,必然来自对中国艺术活动自下而上的观察、思索与学术总结。所以,未来对于艺术民俗学的研究应着眼于民俗艺术、民间艺术等诸多与本土语境相适应的艺术活动。

参考文献:

[1]张士闪.当代乡村社会中民间信仰活动的艺术化趋势——以山东潍坊地区青州市井塘村为个案[J].民间文化论坛,2005(02):38-44.

[2]李心峰.中国20世纪的艺术本质论[J].民族艺术研究,2005(04):4-16.

[3]刘铁梁.村落生活与文化体系中的乡民艺术[J].民族艺术,2006(01):38-42.

[4]巴莫曲布嫫.“一滴水的意义是不能低估的”——从《乡民艺术的文化解读》看艺术民俗学的个案研究价值[J].山东社会科学,2006(07):157-158.

[5]张士闪.村落语境中的艺术表演与文化认同——以小章竹马活动为例[J].民族艺术,2006(03):24-37.

[6]张勃.乡民艺术研究视角转向中的一部佳作——读张士闪《乡民艺术的文化解读——鲁中四村考察》[J].齐鲁艺苑,2006(05):95-96.

[7]廖明君,张士闪.艺术民俗学研究:将乡民艺术“还鱼于水”——张士闪教授访谈录[J].民族艺术,2006(04):13-26+64.

[8]张士闪.从参与民族国家建构到返归乡土语境——评20世纪的中国乡民艺术研究[J].文史哲,2007(03):17-28.

[9]陶思炎.民俗艺术研究的历史回顾[J].民族艺术,2011(02):73-79.

[10]李海云.艺术人类学的田野实证与学术自觉——2013年中国艺术人类学国际学术研讨会述评[J].民族艺术,2014(01):162-165.