新媒体时代高校学生网络舆情治理研究

摘要:伴随网络信息技术的发展,网络呈现出特有的特点,网络舆情也随之出现。高校在实际工作中出现对网络舆论引导和舆情监管较弱、“牵一发而动全身”的舆情发展环境、学生固有认知局限等问题,为风清气正的校园环境带来不安因素。对此高校需要重点分析原因,从路径层面、技术层面、理论层面来丰富和完善校园网络舆情治理路径,为学生打造健康的校园网络空间。

关键词:高校管理;网络舆情;引导机制

引言

如今互联网技术日趋成熟,我国信息化发展也不断取得历史性成就,网络基础设施在全球遥遥领先,同时也带来网络技术发展背后的问题,本文重点围绕网络舆情治理研究。我国最早对舆情进行概念界定与系统论述的是王来华《舆情研究概论》一书,书里指出“舆情是指在一定社会空间内围绕中介性社会事项的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会政治态度”[1]。后期张克生将舆情进一步引申为民众在认知、情感与意志的基础上对社会客观情况与国家决策产生的主观社会政治态度。2004年9月,第十六届中央委员会第四次全体会议中提到“建立社会舆情汇集和分析机制,畅通社情民意反映渠道”[2],这是我国首次在中央文件中提到舆情。

高校作为大学生学习生活的主要聚集地,不仅提供知识也承担着学生价值引领与教育的作用,对高校学生的网络舆情治理显得尤为重要。

一、新媒体时代高校网络舆情的发展特征

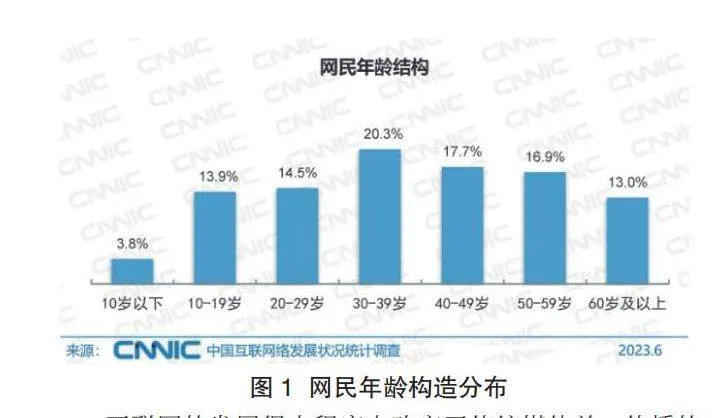

根据2023年中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第52次中国互联网络发展状况统计报告》中提到:截至2023年6月,中国网民规模达10.79亿人,互联网普及率较往年升高,达到76.4%,手机网民规模也有所增长,达10.76亿人。网民中的上网主要群体集中在20—39岁年龄段,其占比14.5%[3]。高校学生作为网络使用人群的主力军,在网络使用领域主要集中在即时通信、搜索引擎、网络购物、网上外卖、网络视频、网络直播、网络游戏、网络文学等众多方面,积极活跃的网络参与度也在一定程度上增加了这批人参与网络事件的热度与力度,为推动相关事件的网络舆情发展提供了丰富的媒介生态土壤,见图1。

互联网的发展很大程度上改变了传统媒体单一传播的模式,也直接改变了传统舆论传播路径,舆论一般是单个个体的行为,舆情5529f6b2d5d3c9e67c29939222f5ad51186f4962424884e714a5105d3f655ddb则是对某一事件产生的舆论集合,当网络舆论朝着不合适的方向发展面临失控时,就会演化成网络舆情。对于高校学生而言,互联网俨然成为公众表达观点、宣泄情绪的重要窗口与平台。

(一)传播快速性

网络时代的社交媒体与软件层出不穷,直播、短视频发展势头迅猛,高校学生是这些新颖软件的主要使用者,由于高校学生群居性、喜欢尝试新事物的特点,相关事件发生后随之带来的网络舆情在校园半封闭的环境下更易以极快的速度进行传播,尤其是现在网络舆情传播速度快、范围广,高校作为涉事主体群居地,如果未对出现的不管是校内范围,还是社会上的公共热点事件进行较为稳妥的回应与处理,都能成为舆情传播快速发展的助推因素。

(二)传播碎片化

新媒体时代下呈现出众声喧哗的舆论生态,人的注意力在当代社会环境中属于稀缺资源,注意力经济概念应运而生,是一种“吸引大众注意力而获得经济收益的经济活动”[4]。当代信息众多,是名副其实的以吸引受众眼球的注意力经济时代,流量意味着热点、收益与所积累的受众关注量。郭蓓从信息碎片化时代的特点出发认为媒体在报道中惯用碎片化的报道方式。对于网络舆情的发展媒介而言,各舆论观点见缝插针出现在学生学习生活的方方面面,不管是学习(线上),还是线下社交,呈现出信息集散的现状。

(三)意见领袖主导性

意见领袖即指在网络信息的人际传播中积极为他人传递信息、输出观点、施加个人影响的某个群体或人物,并不集中于特定的群体与阶层,它广泛存在社会各个阶层。事件发生后相关的评论意见就会在不同平台传播,微信、微博、抖音等各人际社交交流平台同步推送与讨论,官媒、专家、网络大V、网红等意见领袖开始有自己的立场发声。普通受众接收到的信息难辨真假,还会不经思考纷纷转发,网络匿名性也使网民、大学生更容易隐藏在意见领袖身后,使网络舆情更容易出现瞬间信息集聚。

二、新媒体时代中高校网络舆情治理过程中出现问题的原因

(一)学校层面:网络舆情环境存在“蝴蝶效应”传播机制

从学校层面来看,由于高校中网络舆情的发展呈现非线性系统,容易诱发类似于“蝴蝶效应”的传播机制。舆论生态是不断变化的,大学生在观点对立时易产生争论,促进话题热度提升,不断吸引更多的同龄人加入讨论,引发舆情;意见一致时则易产生“意见领袖”,意见领袖在“二级传播”中发挥作用,加速群体极化。一段时间后,话题热度降低,舆论生态恢复平衡。在高校的网络舆论环境中,舆情主体是参与网络舆论的师生,舆情客体是突发事件,舆情载体是互联网技术,舆情主体是所身处的网络空间,各基本要素相互影响、形成合力,从而产生“共振激荡”,逐级形成现在固有的“蝴蝶效应”传播机制[5]。当高校这种牵一发而动全身的“蝴蝶效应”环境形成时,在舆情监管与应对上就存在着信息壁垒。

(二)学生层面:青年学生对网络舆情认知存在局限性

大学生对社会热点问题具有较高的敏锐力,但由于大学生的思维、理解能力尚未完全成熟,面对不健康内容与不合法言论等负面信息缺乏甄辨力,网络成瘾和网络犯罪等一系列问题不断凸显,同时带来一定程度的人际关系、基础社交甚至严重地出现心理危机问题,这不仅影响到高校的和谐稳定,而且对大学生本身的成长发展也带来不良影响。如果是参差不齐泥沙俱下的复杂网络负面环境,会潜移默化地改变大学生的精神面貌与价值取向,就会造成部分大学生价值观的迷失与结构需求的再重构。

(三)管理层面:高校网络舆论引导机制与网络舆情监测有待完善

网络舆情的产生与发展难以预测,不管是“无先兆、无预备”的爆发还是“何时何地何种干预方式”,这就导致高校的网络舆情监测与舆论引导机制很难领先于网络舆情的发展,处于被动局面。2023年6月1日江西一高校饭菜中疑吃出老鼠头事件冲上热搜,3日江西工业职业技术学院后勤管理处发布否认声明声称异物为鸭脖,自此舆论进入成长爆发期。截至6月7日相关网络主题阅读量累计约12亿,直到6月17日,权威调查结果发布,异物不是鸭脖而是老鼠类啮齿动物头部,涉事食堂被吊销食品经营许可证,发布错误结论的高校与市场监管部门将受到严肃处理。此后,舆情逐步衰退回落。目前国内进行网络舆情监测与舆论引导还是借助于语境、反应、处理与疏导路径体系,对于高校而言,如果像社会一样依靠主流意识形态教育来监测网络舆情、引导网络舆论难以真正化解突发事件舆情,更有可能造成更大的次生舆情危机。由于大部分高校缺少相应的专业舆情监管监测队伍,在面对网络舆情时缺少相应的处理机制,只能按照传统的管理方式来处理引导舆论舆情,专职工作人员较少,传统管理方式在管理模式与人员配置上存在很大差异,难以形成面对突发舆情的联动机制。

三、新媒体时代高校网络舆情治理研究路径

2012年以来,我国网络空间主流思想舆论不断巩固壮大,网络空间法治化程度不断提高,网络舆情的监管能力也日益增强。作为高校的管理者与工作者,如何守住风清气正的网络清朗环境,是必须深入研究与探析的重点工作。本文中网络舆情的治理研究分为网络舆论引导与网络舆情监测两方面,网络舆论的引导是在网络传播中促进、推动主流思想舆论不断传播与发展,抑制住负面的舆论的扩散与质变,引导高校学生从错误的观点中摆脱出来;网络舆情的监测在于在监测到非理性的网络舆论出现时,观察舆论的发展动向,形成合理的应对机制。

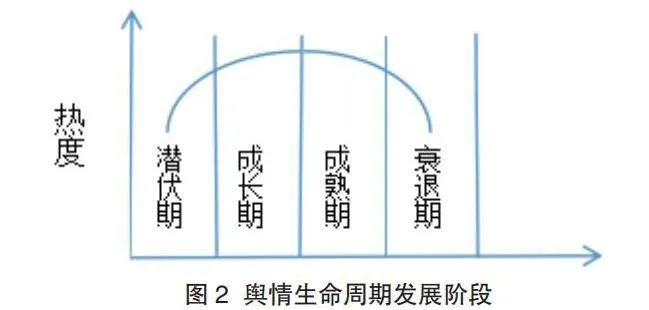

公众热点事件网络舆情的生命周期一般分为4个阶段,见图2。

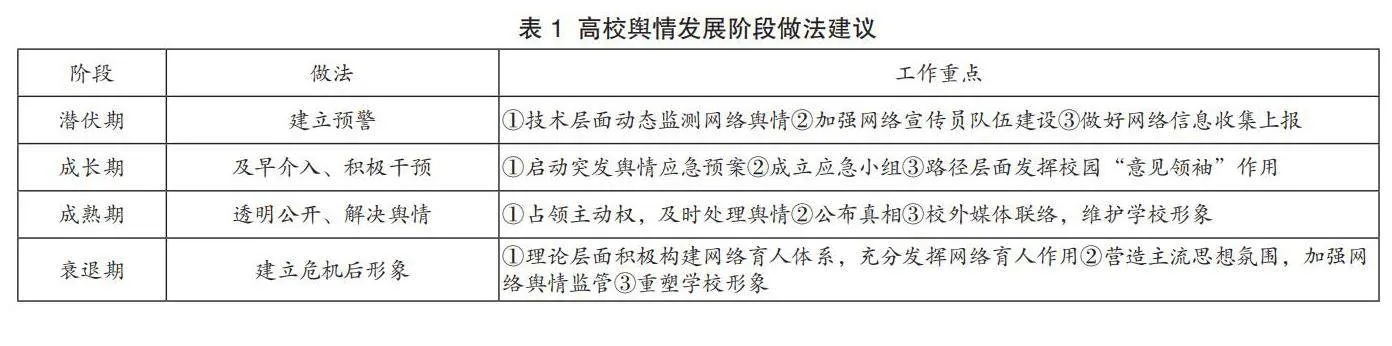

在高校工作中,要恰到好处地把握舆情发展的4个阶段,才能避免公信力危机出现“塔西佗陷阱”,见表1。

(一)路径层面强化思想引导,善用互联网思维

大数据时代,高校要充分利用互联网的发展规律来进行学生舆论引导、舆情管理、新媒体平台管理运营等,涉及重大事件主题时在网络宣传方面的手段方法要迎合学生受众的年轻人心理,内容方面讲究“真才实料”、形式方面做到“色香俱全”、传播理念追求“同频共振”。多开展相关教育活动,重视网络素养教育与网络道德教育,选取优秀学生培养“意见领袖”。教育者要转变沟通路径与角色,迎合学生互联网思维与惯性,多以平易近人之原则,循循善诱引导学生。

(二)技术层面规范舆情监测,重视网络引导力

高校要完善网络舆情的预警监测系统,首先要提前防范,做好全年重要时间节点、节假日、敏感日前的舆情监测,及时发现存在严重不良倾向的信息内容,对这些有可能引发网络舆情的信息加以合理引导;其次要做到日常实时监控,运用技术的力量,对学生的网络动态关键词进行甄别,重视网络各平台的信息传播强度,如微博、微信、校内贴吧、抖音、知乎等,对学生网络舆情活动进行风险评估与内容筛选。建立完善完整的舆情处理预警机制,增强舆情管理的实践能力,通过建立制度机制,确保在发生舆情尤其是高危舆情事件时学校的舆情管理处理团队能够第一时间反馈。

(三)理论层面加强网络文化阵地管理,发挥主流文化作用

现在的网络社交平台、短视频平台进一步削弱了自我与他人之间的不确定性,更加强化了社交媒体语境下的极化作用,高校要强化网络文化阵地管理,巩固壮大主流思想阵地,灵活运用新媒体平台,促进思想文化宣传,进一步加强责任落实、正面宣传、业务培训、舆情处置,善于运用网络、建设网络,掌握网络宣传与网络舆论的主动权。动态优化网络舆论环境,做好学校各单位新增的新媒体审核、备案、管理工作,加强对学校官微、官博等新媒体的内容策划和管理。统筹推进网络建设,加强网络宣传员队伍建设,遴选政治觉悟较高的教职工和学生,创新网络舆情引导机制,做好网络信息收集上报,完善网络舆情处理机制,积极构筑师生获取信息、学习知识和交流思想的主流网络平台。提升学生网络文化素质,开设讲座、培训等活动提高学生媒介素养,培养学生对于信息的分辨能力,规范网络言行。

结语

当代网络技术发展迅速,高校学生思维活跃,这样的新媒体环境下更需要青年人加强自身的网络道德教育与网络使用规范,在使用新媒体过程中更加正向、健康有活力。而良好的网络舆情引导机制,不仅能够促进学校本身管理与高质量发展,而且能够助力学生成长成才。

本文系1.2021年度江苏省高校哲学社会科学研究思政专题项目《微时代视阈下大学生思想政治教育智慧化发展研究》(项目编号:2021SJB1177);2.2023年度江苏省高等教育质量保障与评价研究课题一般(资助)项目《智媒时代高校网络思政教育质量评价研究》(项目编号:2023-Y02)的研究成果。

参考文献:

[1]王来华.舆情引导概论(理论,方法和现实热点)[M].天津:天津社会科学院出版社,2003:17.

[2]中国互联网络信息中心发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》[J].国家图书馆学刊,2023,32(05):13.

[3]文秋萍.从“僵尸肉”事件看新闻报道“标签化”[J].新闻研究导刊,2015,6(17):266+289.

[4]周广,胡煜雯.警惕高校网络舆情“蝴蝶效应”[J].思想政治工作研究,2023,(09):25-26.

[5]江西高校食堂“鼠头鸭脖”事件舆情研究[EB/OL].法治网 (legaldaily.com.cn),2023-08-18.

(作者单位:东南大学成贤学院)

(责任编辑:宋宇静)