新工科背景下交通工程专业“多维协同”育人模式研究

摘要:培养具有创新意识、跨界整合能力和工程实践能力的“新工科”人才成为工程学科人才培养的重要目标。安徽建筑大学交通工程专业贯彻“以学生为中心”的教育理念,紧密围绕“三位一体”人才培养目标,以政产学研和学科交叉为抓手,构建了“多维协同”的全方位、全过程协同育人模式,可为相关院校工科专业改革和建设提供借鉴与参考。

关键词:新工科;交通工程;协同育人

Research on MultiDimensional Cooperation Education

Model of Traffic Engineering under the Background of New Engineering

Xu RongshengYang ShuoWei LuWang Kun

School of civil engineering,Anhui Jianzhu universityAnhuiHefei230601

Abstract:Under the background of new engineering,cultivating new composite engineering talents with innovative consciousness,cross-border integration ability and engineering practice ability has become an important content of engineering education.To achieve the triune training target of talents consisting of the personality shaping,knowledge education and ability training,the major of transportation engineering of Anhui Jianzhu university implements the education concept of student-centered.Government-industry-university-research and interdisciplinarity as the handles to build the multi-dimensional collaboration model among whole process,which could provide reference for the reform and construction of engineering major in relevant colleges and universities.

Keywords:new engineering;transportation engineering;multi-dimensional collaboration

新工科项目启动以来,国家支持引导高等院校人才培养、学科专业建设与产业发展相融合,全面增强教育服务经济社会发展能力,为培养具有创新意识和跨界整合能力的“新工科”人才,各院校各专业的教育教学改革如火如荼[1-2]。作为新兴的专业,交通工程主要研究人、车、路、环境的交通特性与规律,以解决日益严重的交通问题[3]。但是目前交通工程专业人才培养方案、教学内容和教学方法等滞后于行业的快速发展,导致毕业生存在就业难、工作不对口等问题[4]。传统的交通工程专业人才培养机制难以有效促进学生知识、能力和素质的综合发展,成为影响人才培养质量的关键问题[5]。因此,确立顺应时代要求的人才培养目标,优化理论课程体系,重视实践课程,改革教学内容,引入教学新方法,形成以学生为中心的知识、能力和素质培养体系,构建多维协同的人才培养模式成为交通工程专业高质量发展的当务之急。

1 “三位一体”人才培养目标

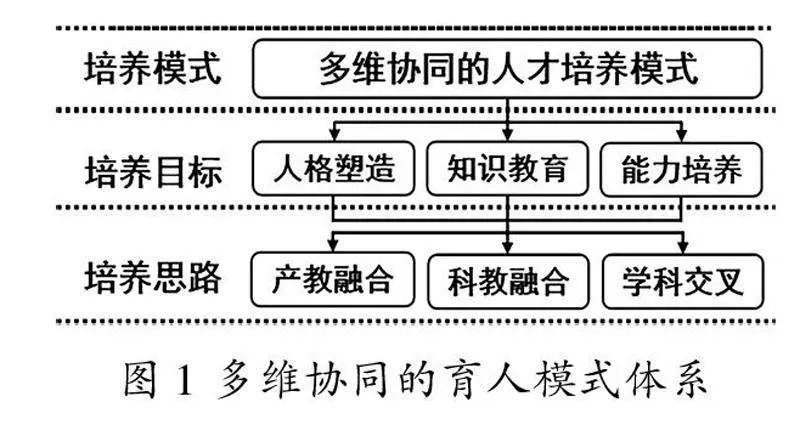

针对人才培养不能满足行业发展需求、产业人才需求与高校人才供给之间的适配性脱节和互融性困难等问题,交通工程专业立足于学校的办学定位,结合行业的历史沿革和发展趋势,确定了以“培养人格健全,德、智、体、美、劳全面发展,具有高度社会责任感、基础知识扎实、实践能力强、富有创新创业精神的高级交通工程专业复合型人才”作为人才培养目标。在人才培养的全过程中,坚持以学生为中心,全面贯彻人格塑造、知识教育和能力培养的“三位一体”目标(如图1所示)。

图1 多维协同的育人模式体系

1.1 塑造健全人格

党的二十大报告强调“立德树人”是教育的根本任务,是培养全面发展的社会主义建设者和接班人的中心环节[6]。丰富的专业知识、突出的实践能力和高尚的道德情操是人才的必备三要素。新时代科学技术日新月异,国际形势更加复杂,人格塑造显得尤为重要。因此,在教育过程中,不仅需要关注学生知识和能力的培养,更需要引领学生正确价值观的养成。只有拥有健全人格的人才能服务于社会,贡献于国家,才能回答“怎样培养人,为谁培养人”的历史命题。交通工程专业始终将“立德树人”融入教育教学的全过程,不断强化理想信念教育,将社会主义核心价值观贯彻于教学的各个环节,将国情教育、劳动教育和实践教育有机结合,将思政元素以无声形式融入课堂教学,着力于学生的人格、工程伦理、社会责任感和历史使命感的培养。

1.2 注重知识教育

经过多年教育教学活动的积累,交通工程专业已构建起系统的专业知识体系。但是,在强调学科融合发展的大背景下,如何将人工智能、大数据和物联网等前沿科技融入知识教育,如何保证知识教育跟上时代变化,如何培养具备自我知识更新能力的专业人才成为一项巨大挑战。因此,交通工程专业自2019年开始逐步优化课程体系,增加了物联网、智能交通技术和人工智能等理论和实践课程,建成了多门综合类课程,覆盖了“交通运输规划与管理”“交通信息管理与控制”“交通基础设施建造与运维”三大方向。同时,交通工程专业继续深化对知识教育理念、内容、方法和模式的改革,注重与相关学科互相融合,进而形成本专业知识和跨界知识一体发展的通识教育。

1.3 强化能力培养

高等教育需要充分关注人才能力的培养,而非仅仅局限于传授知识[7]。知识是能力的基础,能力是知识的升华,能力培养不仅是人才培养的关键目标,也是探索和获取新知识的根本保障。传统灌输式教育强调知识的传授,忽视能力的培养,且传授的知识大多滞后于业界的实践,导致学生从毕业那一刻起,知识和能力就已经落后于行业[8]。因此,交通工程专业在教育过程中除了重视知识的传授外,通过增加实践课程比重、拓展实践基地以及支持学科竞赛等方式,全力培养学生将抽象的学科知识转化为解决实际问题能力。

2 “多维协同”人才培养思路

随着经济社会的迅速发展,交通工程技术更加强调安全高效,这对交通工程专业人才的知识和能力提出了新要求,交叉型、复合型人才成为推动行业进步的关键因素。因此,实现人才培养体系的与时俱进成为交通工程专业发展的当务之急。为全面提升人才培养水平和培养质量,交通工程专业以自身教育力量为基础,充分调动和统筹各种外部资源,基于“产教融合、科教融合、学科交叉”的理念,构建“多维协同”的交通工程专业人才培养模式,强化学生创新创业能力和交叉知识应用素养。

2.1 产教融合协同育人

依托学校大土建学科的优势,交通工程专业围绕“合作共赢”的主旨,在开展基础教学和科研活动的同时,通过“内搭平台、外联企业”,持续推进产教融合协同育人,不断提升学生的专业知识水平、实践应用能力和社会适应能力,以适应未来的发展需求[9]。交通工程专业提升产教融合协同育人效能的主要措施有以下几方面。

(1)坚持需求导向,提高协同育人契合度。与企业构建“双主体”管理模式,兼顾学校、企业和学生三方利益。以企业需求为导向,在课程建设、实践基地、科研平台和人才培养等方面深入交流,加强对行业发展方向的研判,实时调整人才培养方案,推进产教融合协同育人的持续发展。

(2)完善课程建设,丰富协同育人内容。借助企业平台,通过在业界的下沉式调研,充分把握企业需求,进而改革教学内容,改良教学过程,优化人才培养方案,增强课程体系的实时性。以业界专家和学校专业教师为基础,共建实践类课程群,加强理论知识与实践应用的衔接,打通“人才培养”与“企业需求”之间的闭环,增强产教融合协同育人的深度,提升学生社会适应能力。

(3)促进资源共享,搭建协同育人平台。以政产学研基地为依托,与企业共建科研平台、共享科研资源,立足于工程项目,将实践课程与生产实际紧密结合,促进教师、学生与业界专家深度交流合作,加速科研要素流动,以理论联系实际为抓手,锻炼学生工程实践应用能力。

2.2 科教融合协同育人

科教融合的内涵是将科研、教学和学习融为一体,以师生之间更广泛、更深入地互动和探索为基础,进而实现知识的创新和传承[10]。学校以科教协同作为提升人才培养质量的内驱力,不断推动科研与教学的融合,强调将科研成果转化为教学内容,力求形成“科学研究密度”与“教学创新浓度”的有机结合,达到以科学研究支撑人才培养的目的。交通工程专业为推进科教融合协同育人,采取了以下措施。

(1)健全导师制度,鼓励自主探索创新。以学业导师制度为抓手,支持学生加入科研团队、走进实验室、深入课题研究等活动,激发学生学习兴趣,提高探索欲望,培养自主学习习惯,以其实现学习方式的转变。

(2)推动课程建设,科研成果融入教学。鼓励教师将科研元素和科研成果融入日常教学活动,结合线上资源,加快“金课”建设;同时支持教师开展线上、线下学术讲座,向学生普及专业前沿知识和行业发展动态,着力开拓学生眼界,培养创新思维。

(3)落实以赛促学,实现精益化培养。学科竞赛、创新训练是推动科教协同的重要环节,学校从政策保障和激励机制等方面给予有力保障。通过参加“互联网+”、挑战杯和交通运输科技大赛等赛事,加强学生的动手能力、创新能力和团队协作能力的培养。

2.3 学科交叉协同育人

传统的专业教育拥有明确的学科界限[11]。然而,交通工程的研究对象和研究方法涉及自然科学、社会科学和工程技术等多个领域,具有典型的学科交叉特征[12]。随着知识和信息技术快速发展,实际的交通工程问题通常涉及多个学科领域,这也刺激了行业对具备跨界知识人才的需求。近年来,学校积极推进交叉学科,加强学科融合,培育跨学科、跨领域的科研和教学团队,积极探索学科交叉的人才培养之路。为了提高学科交叉协同育人效果,交通工程专业积极采取了以下措施。

(1)整合学科资源,优化人才培养机制。加强与人文学科的合作,注重与其他理工专业的协同,建立交叉学科的课程群,引入路桥美学、景观设计、虚拟仿真、物联网、智能交通技术和大数据等课程,将其他学科的资源有机嵌入交通工程专业人才培养过程,构建跨院系、跨学科的复合型交通工程专业人才培养机制。

(2)加强师资建设,提升教师综合能力。跨学科的师资队伍是实现学科交叉协同育人的重要保障。近年来,交通工程专业引进了多位多学科背景的人才,鼓励教师突破学科壁垒,推进不同学科教师在教研上进行深度合作,提倡以问题为导向,以项目为基础,进行探究式和案例式教学,切实提高教师的跨界能力。

(3)鼓励协作攻关,推进学科交叉融合。科研上的学科交叉是促进学科发展、师资队伍建设和人才培养的重要路径。交通工程专业鼓励教师参加其他学科科研平台,定期组织跨学科交流会,实质性推动多学科协作攻关,助力教师寻找创新研究的灵感与增量,为复杂的交通工程问题提供优化解。

结语

为提升交通工程专业人才的培养质量,本文全面分析了交通工程专业人才培养存在的主要问题,阐述了交通工程专业“三位一体”的人才培养目标和“多维协同”育人模式的构建思路,可为兄弟院校交通工程专业改革和建设提供借鉴与参考。

参考文献:

[1]戎蓉.新工科背景下基于“三全育人”的“五位一体”协同育人体系构建[J].科技风,2022(31):31-33.

[2]李启民,王建.新工科背景下的专业课教学探讨[J].教育教学论坛,2022(22):153-156.

[3]黎明,丁双伟,谢丽珠.面向应用型的交通工程专业教学改革与实践[J].教育教学论坛,2020(43):138-140.

[4]刘明夺,张鹏,谭利岩.“智慧城市”建设背景下交通专业人才培养模式探索[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(06):119-121.

[5]黄敏,蔡铭,傅晨琳.新工科背景下交通工程专业人才培养方案的优化与实践研究[J].教育现代化,2019,6(51):25-28.

[6]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].党建,2022(11):4-28.

[7]刘立军,王开田.高等教育高质量发展的内涵、标准与着力点[J].中国高等教育,2021(09):31-33.

[8]俞倩颖,梁伊梦,董琴,等.我们该如何走出全灌输式教育——谈数学课堂教学改革[J].新课程(上),2013(10):166.

[9]刘晓松.产教融合背景下本科院校校企协同育人路径[J].现代企业,2022(04):154-155.

[10]张大良.提高人才培养质量 做实“三个融合”[J].中国高教研究,2020(03):1-3.

[11]江学良,杨慧,王皓磊,等.传统工科专业教育的创新发展与实现路径——以中南林业科技大学土木工程专业人才培养为例[J].高等建筑教育,2021,30(02):22-29.

[12]刘路,郭楷,唐站站.学科交叉融合下交通工程专业人才培养研究[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(20):103-106.

基金项目:安徽省教学研究项目“基于专业认证的交通工程专业教学质量监控与评估体系构建与应用研究”(2022jyxm1506);安徽建筑大学质量工程项目“交通项目评估与管理”(2021SZKC007);安徽建筑大学质量工程项目“交通工程专业多维协同的质量控制与评估体系构建及应用研究”(2022JY40)

作者简介:许荣盛(1988—),男,安徽安庆人,博士,讲师,研究方向为交通安全。